低コストで低侵襲、最終目標はがんに対するワクチン効果

2019年03月11日

国立がん研究センター東病院が、食道がんの患者を対象に「がん光免疫療法」による臨床試験を3月から行うと発表した。光免疫療法を開発したのは、米国立がん研究所(NCI)の小林久隆・主任研究員である。すでに頭頚部がんに対する臨床試験が、同病院をはじめ米国・欧州・アジアの10カ国で実施されており、来年中にも実用化される可能性がある。この療法はどこが革新的なのか、小林医師や東病院への取材をもとに考えてみたい。

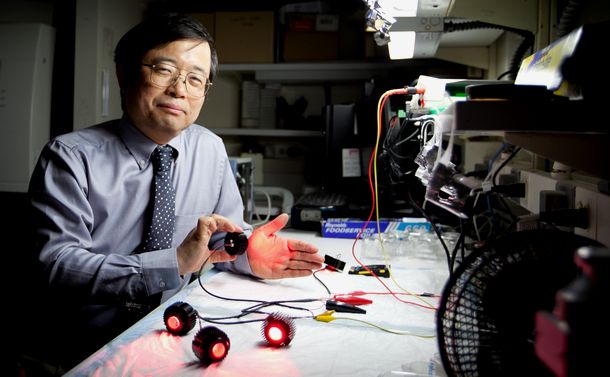

小林久隆さん=2015年5月6日、米メリーランド州ベセスダ

小林久隆さん=2015年5月6日、米メリーランド州ベセスダこの治療法は、がん細胞だけに特異的に結合する抗体を利用する。その抗体に、近赤外線によって化学反応を起こす物質を付け、静脈注射で体内に入れる。抗体は血流に乗ってがん細胞に届いて結合する。そこに近赤外線の光を照射すると、物質が化学反応を起こしてがん細胞を破壊する。

がん細胞が破壊される様子について小林医師は「光を当てると、1~2分という極めて短い時間で、がん細胞だけが風船がはじけるようにポンポン破裂していく感じ」と表現する。

体内に入れた抗体はがん以外の正常細胞には結合しない。また抗体が結合したがん細胞でも、近赤外光が当たらなければ破壊されない。つまり抗体が結合し、かつ光が当たったがん細胞だけを破壊するという高い選択性を持っている。がんの周辺にある正常細胞には影響を与えない。

抗体に付ける化学物質はIR700という色素の1種で、1日で尿中に溶けて排出されるので安全だ。また近赤外線(波長700ナノメートル)はテレビのリモコンや果物の糖度判定にも使われる無害な光である。抗体も米国食品医薬品局(FDA)ががん治療用に認可しているものを使う。毒性が少ないことが証明済みだ。

現在、他の方法で効果がなかった世界10カ国の頭頚部がん患者275人を対象に臨床試験が行われている。うち米国では患者15人中の14人でがんが3割以上縮小し、そのうち7人は画像上で消滅するという好成績だった(注参照)。

(注) 頭頚部がんの臨床試験を実施しているのは、米国のベンチャー企業・楽天アスピリン社(CEOは三木谷浩史・楽天会長兼社長)である。この会社はNIHから独占的にライセンスを供与されており、三木谷氏が提供した投資資金などを基に運営されている。

米国立がん研究所主任研究員・小林久隆医師

米国立がん研究所主任研究員・小林久隆医師その研究成果は、2012年2月、当時のオバマ大統領が一般教書演説の中で「米政府の研究機関が成し遂げた輝かしい業績」として紹介し、一気に世界に知られることになった。

現在のがん治療法は、外科手術、放射線療法、化学療法の3つがあるが、外科手術は患者の身体への負担が大きく、他の2つは副作用が伴う。治療後の転移・再発防止にも課題がある。

既存の3つの治療法が医学的にがん患者を直すのに対し、光免疫療法はいわば物理化学的にがん細胞を破壊して治療する。これまでの医学の常識からは考えられない第4の治療法である。

安全性に続く2つ目の特徴は、低侵襲、すなわち患者の身体への負担が少ないことである。

小林医師は「多くは日帰りの外来治療で済み、入院してもせいぜい1泊。臨床治験で治療を受けた患者さんに聞くと、『これならまた受けてもいい』という返事が多かった。患者さんが恐れることなく受けられる治療法に仕上げることが開発のポイントだった」という。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください