抜本的な設計変更か、生産中止か。ボーイング社に打撃

2019年03月15日

ボーイング737MAXシリーズの組立て風景=同社HPより

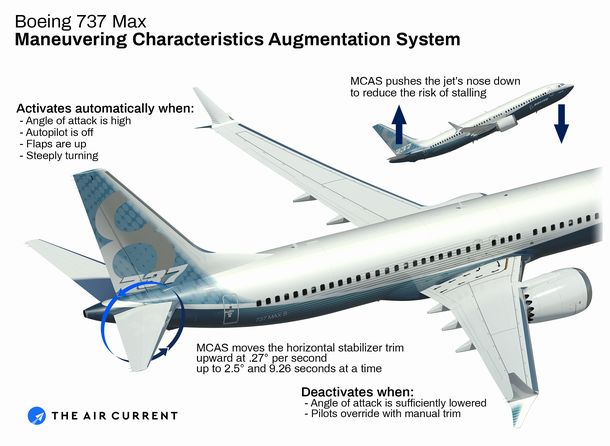

ボーイング737MAXシリーズの組立て風景=同社HPよりMAX8は、機体の失速を防ぐためのMCAS(Maneuvering Characteristics Augmentation System、操縦特性補助システム)という自動操縦技術を初めて導入している。インドネシアの事故はそのMCASが原因であり、エチオピアの事故も墜落の状況がよく似ていることから、同じ原因が疑われている。一体何が起きたのだろうか。

昨年10月29日にインドネシアのLCC、ライオン・エアで起きた事故(189名死亡)をまず考察したい。この事故ではフライトレコーダーの解析が進み、事故の経過と原因が明確になっているからだ。

離陸から間もなく、機首の角度が上がりすぎて失速する危険があることを知らせる警報が鳴った。同時にMCASが作動を始め、機体は上昇中にも関わらず、機首を下げ始めた。

ボーイング737MAXに装備されたMCASの仕組み図。機体後方にある水平尾翼を動かすと、尾翼部を上げて機首を下げる力が働く=同社HPより

ボーイング737MAXに装備されたMCASの仕組み図。機体後方にある水平尾翼を動かすと、尾翼部を上げて機首を下げる力が働く=同社HPよりMCASは機体後方にある水平尾翼を図のように動かす。すると、図の右上にあるように、尾翼を押し上げる力が生まれ、その反動で機首には押し下げる力が働く。

しかし、事故機のパイロットはMCASの知識がなく、順調に上昇中の機体がなぜ機首を下げようとするのか理解できない。このままでは機首が下がり続けて墜落すると考え、操縦かんを引いて機首上げを何度も試みるが、機首は上がらなかった。

必死に操縦かんを引くパイロットと、機首を下げようとするMCASのせめぎ合いが20数回も繰り返され、最後はMCASが勝って離陸から11分後に墜落した。

MCASを始動させるシグナルは、機首の角度を調べる2個のセンサー(AoA=迎え角センサー)から出る。2個のうち1個は正常だったが、残る1個が故障して異常に高い角度を示していた。MCASは高い角度のほうに反応するので、機首が上がりすぎていると判断し、強制的に下げようとしたのである。

ボーイングはなぜMAX8にMCASを取り付けたのだろうか。

MAX8はCFMインターナショナル社製のエンジンを備えている。燃費向上のために採用したこのエンジンは大推力で、パイロットが操縦かんをうっかり強めに引くと、機首の角度が想定より高くなる癖があった。

失速を恐れたボーイングは、機首が上がりすぎた場合に備えてMCASを開発し、MAX8に搭載した。良かれと思ってしたことが、AoAの故障という思いがけない出来事によって最悪の結果を招いてしまった。

インドネシア政府の事故調査報告書は、次の3点を事故原因として挙げている。

1. ボーイング社はMAX8を購入した航空会社に対して、MCASの機能を十分に説明していなかった。

2. ライオン・エアはパイロットに対し、MCASに異常があった場合はスイッチを切って手動操縦に戻すための手順を教育していなかった。

3. 事故機は前日の飛行でAoAに異常があり、MCASも異常動作を示していた。ライオン・エアはそれを知りながら修理をせずに再び出発させた。

驚くのは、事故機が前日に全く同じ現象を起こしていたことである。このパイロットはMCASと12回格闘した後、運よくスイッチを切る手順を思い出したらしく、手動操縦に切り換えて無事目的地に着いた。

LCCは機材をフル回転させることで経営が成り立っている。航空機の故障履歴の管理や報告、修理の体制が出来ていない実態が事故によって明るみに出た。

今アジアでは航空需要が爆発的に増え、LCCが乱立している。これからも類似の事故が起きる下地がある。

ボーイングの責任も大きい。次のような疑問点が浮かんで来る。

1. 航空会社やパイロットに、なぜMCASの機能や遮断の手順を徹底して教えなかったのか。

2. インドネシアの事故の後、なぜAoAが異常な数字を示した原因を究明して対策を取らなかったのか。

3. AoAに異常が発生したら自動的にMCASを切るシステムに変更する必要があったのではないか。

ボーイング機の自動操縦装置はこれまで、パイロットが操縦かんを動かせば、コンピューターより手動を優先する仕組みになっていた。人間中心の技術であり、そこがコンピューターの判断を完全に優先するエアバスとの大きな違いだった。

しかし、今回初めて完全自動で動くMCASを導入した。ボーイングはその設計思想の転換を周知徹底しなかったために、事故機のパイロットは従来通りの航空機だと思い込んでいた可能性がある。

そして、3月10日、今度はエチオピア航空のMAX8が事故(157名死亡)を起こした。

離陸後6分で墜落しており、会見した同航空社長によると、「パイロットは事故直前に操縦の困難さを航空管制に伝えていた」という。

離陸直後から操縦に異常が発生していること、機体が機首から落下していることなど、インドネシアの事故と酷似している。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください