「フェイク」と「ヘイト」が結びついた現実に真っ向勝負を挑む

2019年04月26日

ホワイトハウスのローズガーデンで演説するトランプ米大統領=2018年10月、ワシントン、ランハム裕子撮影

ホワイトハウスのローズガーデンで演説するトランプ米大統領=2018年10月、ワシントン、ランハム裕子撮影「フェイクニュース」。この言葉を目にしない日はないような時代を私たちは生きている。

とりわけ2016年にトランプ米大統領が誕生する前後から、民主主義社会に組み込まれていたはずの「理性」という名の制御装置が外れたかのように偽情報は暴走を始め、様々な混乱や問題を現実の社会で引き起こすようになった。

もちろんフェイクニュースに接したすべての人がその内容をそのまま信じるというわけではないが、偽の情報を信じ込んだ男性が発砲事件を起こしたり、デマに翻弄(ほんろう)された人々が増えて結果的にコミュニティーの分断が進んだり、はたまた「サイバー攻撃」の一環としてフェイクニュースが国家によって利用されていると指摘されたりーーといった具合だ。利用者自身が自らの考えや情報を発信できるポジティブな側面をはるかに超える形で、ソーシャルメディア(SNS)のネガティブな影響は広がるばかりだ。

2016年の米大統領選では、ロシアがトランプ陣営を有利にするための工作の一環として介入した「ロシア疑惑」が浮上。「情報戦争」の名のもと、ロシアのプーチン大統領とつながりがあるとされる企業「インターネット・リサーチ・エージェンシー」(IRA)が、フェイスブック(FB)やインスタグラム、ツイッターやウェブサイトを悪用、米国人や米国のグループを装ってSNSに偽情報を流すなどして米国政治の分断を図ったと、マラー特別検察官は4月、捜査報告書の中で指摘した。

他方、焦点となっていたトランプ大統領が捜査に介入したとされる司法妨害疑惑については「証拠不十分」と結論づけられたものの、あの手この手で捜査を何とか止めようと躍起になるトランプ大統領の姿が報告書の中から浮かび上がる結果となった。それでも、膨大なフォロワー数を誇る当の大統領は報告書の内容を「いかれたマラー報告書」「でっち上げで完全な誤りだ」などとお得意のツイッターで批判。気に入らないメディアを「フェイクニュース」と名指しして徹底批判するやり方で「何が正しくて何が虚偽か」をめぐる人々の認識に揺さぶりをかけ、連日のように「メディア不信」を煽(あお)っている。

「ネット上の誤情報は、正しい情報よりも速く、多くの人に伝わってしまう」

そんな調査結果が米マサチューセッツ工科大学の研究チームによって報告された(注1)。デマや偽の情報自体はローマの昔から今日まで延々と繰り返されてきたとはいえ、伝達スピードと拡散範囲が飛躍的に高まったフェイクニュースは「真偽は二の次」「退屈なファクトに用はない」とばかりに蔓延(まんえん)、そのマイナスの影響は拡大していくばかりだ。

ただ、ネット空間にはびこっているのはフェイクニュースだけではない。人種や性的マイノリティー、国籍などに絡んで差別をあおる過激なヘイト(憎悪)表現も横行しているのが現状だ。

ヘイトにまみれたフェイクニュースは、特定の個人の尊厳や人格を深く傷つけて苦しむ人々を具体的に生み出すとともに、自分たちにとって都合のよい偏狭なナショナリズムを使ってさらなる差別感情を煽りもする。「メディアが報道しない不都合な真実」。そんなまことしやかな「陰謀論」もこうした拡散の波に乗り、不満と不安を抱える人々の心に音もなく入り込む。

「フェイク」が「ヘイト」と結びつき、日々肥大化する苛烈(かれつ)な現実。こうした深刻な現象にいかに向き合い、どう抗(あらが)っていくか――。

フェイクニュースだけをレストランの「単品メニュー」のように切り離して扱っていたのでは見えてこない喫緊の課題がそこにある。

そんな「フェイク」と「ヘイト」双方を見据えた研究に精力的に取り組む専門家に意見を聞こうと、米国マサチューセッツ州ボストン近郊にあるハーバード大学を訪ねた。

ハーバード大学ショレンスタイン・センター所長のニッコ・ミリ(41)は「過去20年間、ジャーナリズムの質は低下し、ジャーナリストの数も激減した。この深刻な事態の発信源を突き止めようとする過程でフェイクニュースの問題にたどり着いたのです」と話す。

ハーバード大学ショレンスタイン・センター所長のニッコ・ミリ

ハーバード大学ショレンスタイン・センター所長のニッコ・ミリ政治学とコンピューターサイエンスを専攻していたミリがこの分野に関心を持ったのは、「バラク・オバマはイスラム教徒だ」といううわさが米国社会に広まり、それを多くの人々が真に受けて信じ込む様子を目の当たりにしたのがきっかけ。「こんなデマが信用されるのであれば、もうどんなウソでもまかり通ってしまう」と恐怖を覚えた。

「ジャーナリストがファクトチェックをしてもかえってバックファイア(反発)を浴びるとの調査があります。いくら事実関係を確認してきちんとした答えを出しても、あとには間違ったフェイクニュースが生き延びるという現実がある」とミリ。最近20年間の米国社会の動きを見ると、「知性」に対する攻撃や専門家に対する攻撃が非常に顕著になってきたという。

「医者や弁護士、大学教授ら、いわゆる知的エキスパートと呼ばれるような人たちは今まさに様々な方角から攻撃を受けています」。知的分野に対する攻撃という意味では、リベラルな社会では「ポリティカル・コレクトネス」(政治的正しさ)を重視するあまり、科学的論拠に基づいた「不都合な真実」が伝わらないーーなどと主張する「インテレクチュアル・ダークウェブ」も不穏な動きを見せているが、ミリは「前線で攻撃してくるパワーの一つ」と警戒する。

こうした一連の動きの背景には何があるのだろうか。

アルゴリズム(計算方法)の進化によってネット上では「見たいものだけを見せる」精度が高まる中、いくつかの特徴ある動きが進行する。グループ内で似たような価値観や思考が響き合ってお互いの考えが強固になっていく「エコーチェンバー(反響室)」。自分好みのフィルターが自分の周囲を泡のように取り囲む「フィルターバブル」。自分に近い意見の人間がネット上で結びつく結果として議論が先鋭化し、他者の意見を排除するようになる「サイバーカスケード」……。

現象につけられた名称はいろいろだが、要は、自分と異なる他者の考えと向き合ってその意見に耳を傾け、辛抱強く議論を積み重ねて合意点を見いだすような努力をするよりは、仲間内だけで集まって以心伝心の関係で過ごしたい。そんな欲求がフェイクニュース拡散の裏に張り付いていると見立てても大きく間違ってはいないだろう。

意見が同じか、近い人たちの間では、たまたま目にした情報が自分の考えや思いを裏付けるようなものである場合、自分たちにとっては耳障りが良いそうした情報のみが選択的に受け入れられ、強化されていく。そんな心理的「確証バイアス」が働くとみられるからだ。他方、仲間内だけで構成する閉じた世界で楽しくやりたいという欲求そのものは否定されるべき対象とまではいえない。

だが、仲間とのつながりを固めていく過程で嫌でも視界に入ってくる「目障りな他者」と「自分たち」との境界線をヘイトスピーチで際立たせ、他者を排除してしまいたいという暗い欲望が蠢(うごめ)いた末に「フェイク」と「ヘイト」が結合していくとしたら……。そんなやっかい極まりない難題に私たちは直面しているのだ。

「私たちはつねに、私たちが断罪するものは、私たちとは全面的に無縁であると考えることを好んでいる。私たちが通常、忌み嫌う人々に私たちが似ているという考えはとても耐えがたいので、私たちは大急ぎで彼らと私たちのあいだに乗り越えがたいと思われる壁を建立しようとする」(注2)。

ブルガリア生まれの思想家、ツヴェタン・トドロフが人間の本質のある部分を鋭く喝破したように、「退屈な真実よりも面白い」フェイクニュースを受け入れてしまう弱い心も、ヘイトスピーチに盛り込まれた憎悪の感情に感染してしまう精神のありようも、私たち一人ひとりが深部に抱える一面に他ならない。

だが醜悪ですらあるそんな一面から一瞬でも目をそらして自らを「問題の外」に置いてしまえば、このアポリア(解決のつかない難問)を解明して乗り越えようとする試みは徒労に終わってしまうのではないかと思えてならない。

詰めかけた支持者の前で演説するドナルド・トランプ氏=2016年5月、ウェストバージニア州チャールストン

詰めかけた支持者の前で演説するドナルド・トランプ氏=2016年5月、ウェストバージニア州チャールストン話を米国に戻そう。

2016年の米大統領選でネット上に「トランプ支持」が大量拡散された点について、ミリは「ロシアの関与があったのは明らかだ」と指摘する。「グーグルやフェイスブックはその後防御策を講じましたが、2018年の中間選挙でもいくらか使われたという証拠もあります。次回2020年の大統領選ではさらに高度なボット(自動投稿プログラム)が使われるだろうと懸念もしている」という。

ミリが所属するハーバード大学ショレンスタイン・センターは、ジャーナリストと学者、またはそうした人たちと一般の人々との間に横たわる認識のギャップに、様々な活動を通じて何とか橋をかけようと努力していることでも知られる。そんなセンターと、ソーシャルメディアの信憑(しんぴょう)性をめぐる様々な情報を発信するなど、デジタル時代における「信頼と真実」に関してチャレンジするジャーナリストや学者や技術者らを支えてきた組織「ファーストドラフト」が2017年、新たな協働関係を始めた。メディアの世界における急激な変化、とりわけ近年特に注目を集めて警鐘を鳴らされている「虚偽情報」をめぐる変化、そして変化に対する危機意識が両者の関係を密なものにした形だ(こちら参照)。

同センターのディレクターであるミリは、現在の取り組みについて「SNSをベースに、そこにいかにフェイクニュースが流されているかをまず突き止め、次いでそれを食い止める方策をどうするかについて研究している」と説明。そのためのソフトウェアを技術的に開発するチームを始め、集められたデータを評価分析するチーム、そしてそのデータを調べてそこにどんなパターンを読み取ることができるかなどを研究するチームの計三つのチームに20人ほどのメンバーが分かれ、研究を進めているという。

人類の知の営みを真っ向から否定するかのような言論が勢いを増すとともに、AI(人工知能)まで動員してフェイクな言説がばらまかれる現状は、学問に携わる者として到底看過できないし看過してはいけない。ミリはそう考える一人だ。

「フェイクニュースとヘイトスピーチには非常に密接な関係がある」とミリは指摘する。

「特にソーシャルメディアなどを使って感情に強く訴えかける最近のヘイト表現は本当にひどい。感情に強く訴えるといってもその内容はいろいろだが、『最も醜(みにく)いヘイト表現が人間の感情にとって最も刺激が強い』ということがこの問題の背景にあります」

「壁を完成させよう」などと訴えるプラカードを掲げ、トランプ集会に参加する支持者ら=2018年10月、米テキサス州ヒューストン、ランハム裕子撮影

「壁を完成させよう」などと訴えるプラカードを掲げ、トランプ集会に参加する支持者ら=2018年10月、米テキサス州ヒューストン、ランハム裕子撮影他方、「その表現がヘイトスピーチにあたるかどうか」については個々のケースによって違い、またヘイトの度合いにも濃淡がある。

「例えば『バラク・オバマは米国の外で生まれたイスラム教徒だ』という表現は必ずしもヘイトスピーチとはいえないが、そこには人種差別的なニュアンスが込められているとはいえるのではないか」とミリ。

また、トランプ大統領が選挙キャンペーン中から「メキシコ国境に壁をつくる」と訴え続け、その建設費をめぐる与野党の対立で米政府機関が一時閉鎖にまで追い込まれたことについては、「違法な移民は飛行機を使い、空を飛んでアメリカにやってくる。だから壁をつくってもそれこそ意味がない。それでも大統領が騒ぎ続けるのは『壁をつくる』と言い張ることで有色人種に対する差別感情を煽っているのではないか」と考える。

同時に、「フェイクニュース」という言葉自体は注意深く使うようにしているとミリは説明する。

「なぜなら、問われている内容すべてがフェイクではなく、本当にフェイクなのはそのうちのわずかな部分で残りは正しいということもままあるからです。その場合、それを『フェイクニュース』と呼んでしまっては間違いになる。そういうケースでは『フェイクニュース』という言葉の代わりに『ディスインフォメーション』(虚偽情報)と呼んでいるのです」

米中間選挙を目前にした2018年10月27日、ペンシルベニア州ピッツバーグ市のシナゴーグ(ユダヤ教の礼拝所)では、銃乱射事件が起きて11人が死亡した。「トランプ大統領が増幅させてきた『分断』『憎悪』が暴力につながる異常な連鎖が相次いでいる」と朝日新聞は報道した(注3)。

記事によると、事件は礼拝所で赤ちゃんの命名式が行われている最中に起きた。ライフルと短銃を手に押し入った犯人は「すべてのユダヤ人は死ななければならない」などと叫び、約20分間にわたって銃を乱射したという。

また、同月26日には、トランプ氏を熱狂的に支持するフロリダ州の男(56)が、オバマ前大統領らトランプ氏に批判的な政治家やメディアに爆発物を送りつけたとして逮捕された。朝日新聞は「党派や宗教、人種などが異なることを受け入れないヘイトクライム(憎悪犯罪)が立て続けに起きる異常事態」と伝えた。

同年12月、ワシントンにあるホワイトハウスの前ではトランプ政権の移民規制に抗議する市民集会が開かれていた。韓国系米国人のオ・スキョン(38)は「ナショナリズムは『米国は白人のもの』という主張に聞こえて、少し怖い」と話し、共感する言葉として黒人作家ボールドウィンが残した一文をそらんじたと同紙は伝えた(注4)。

「世界のどの国よりも米国を愛するのと同じ理由で、私は米国を断固、批判し続ける」

移民や難民の入国を制限するトランプ氏の大統領令に対し、ホワイトハウス前で行われた抗議活動=2017年1月、ランハム裕子撮影

移民や難民の入国を制限するトランプ氏の大統領令に対し、ホワイトハウス前で行われた抗議活動=2017年1月、ランハム裕子撮影「フェイクニュースとヘイトスピーチはいつも一緒にいる。だから研究対象として非常な関心を持って取り組んでいるのです」とミリは力説する。

ミリがみるところ、ヘイトスピーチに関して、米国社会はヨーロッパと比べて伝統的に比較的うまくしのいできたが、同時に、ヘイト表現が過激さを増す昨今の状況については深刻な危機感を持ってきたという。ミリ自身の現状認識として、それはどれぐらい危機的なのだろうか。そう尋ねてみた。

「ヘイトスピーチを食い止めるためには、米国憲法修正第一条すら変える必要があるのではないか。そう思わざるをえないほどの事態に私たちは今直面しています」。そんな答えが返ってきた。

米国憲法修正第一条は、民主主義の核心的な価値とされる言論の自由を保障するものだ。それを変えることを真剣に議論しなければならないほど米国社会が直面している現状は厳しいと語るミリ。その基本的なスタンスは「ヘイトスピーチを禁止することでヘイトスピーチをなくすことはできない」というものだが、そんな信念を持つミリでも「本当に止めようと思ったらやっぱりヘイトスピーチを禁止するしかない」と考える時もあるという。

ミリはいう。

「言論の自由は何によって成り立っているのか。米国にはそのことをめぐって今までずっと争われてきた歴史があります。いくら表現の自由といっても、子どもの映像をポルノの世界に流出させるというのはよくないという暗黙の了解がありますよね。では、その線をどこに引くべきか。今から百年近く前には、最高裁のブランダイス判事が非常に興味のある、歴史的にも意味のある判決を出しました。すなわち、自由な言論を抑圧するのはよくない、基本的には市民の前にいかなることでも出させるべきだ、その中でしっかりと生き残るものこそが真実を語ったものなのだという趣旨でした」

「ただし」とミリは注釈を加える。「ブランダイス判決をそのままうのみにしてしまうと、それならヘイトスピーチだって言論の自由でいいじゃないかという理屈が成立してしまうことになる。だからやっぱりそうした考えに打ち勝っていくためには『インテグリティー』(integrity、誠実さ)というものが何より大事になってくる。すなわち、ヘイトスピーチに対しては『真実をもって対峙(たいじ)する』というやり方しかないということです」

ミリは昔のこんな逸話を紹介してくれた。

「その昔、1800年の大統領選では、ジョン・アダムズがトーマス・ジェファーソンと一騎打ちの戦いを展開しました。その時、ジョン・アダムズは人を雇って『ジェファーソンは死んだ』というウソの情報を流した。それに対し、ジェファーソンも人を雇い、大通りで『いや、ジェファーソンは死んではいないぞ』と叫ばせて対抗したのです。そんな時代と比べれば、第2次大戦後の世界は『真実の情報をめぐる黄金時代』でした。ところが今のネット状況は次第に1800年代のそれに後戻りしつつあるのではないかと感じることもあります」

バランスボードの上に乗りながら研究を進めるハーバード大学ショレンスタイン・センター所長のニッコ・ミリ=同大学の研究室、本人提供

バランスボードの上に乗りながら研究を進めるハーバード大学ショレンスタイン・センター所長のニッコ・ミリ=同大学の研究室、本人提供研究室で仕事をする時は健康のためいつも「バランスボード」に両足を乗せて立ったまま作業をしているというミリ。「慣れれば簡単ですよ」と笑うが、ミリのまわりにはいつもどこか明るく楽観的な雰囲気が漂っている。取材後、その秘訣(ひけつ)をミリにメールで尋ねてみると、こんな答えが返ってきた。

「今のご時世、常に楽観的でいることは難しいとは思いますよ。心配のタネが尽きませんからね。それでも、私たちには画期的な解決策を見出す創造性や、協力して問題解決にあたる集団的知性と力があります。それを認識することは、実はとっても重要なんです。何かしらできることは常にあると思うので、できる限り先を読んだスタンスをとるようにしています」

そしてこう付け加えた。

「私のオフィスの周りには、一歩下がってよく考えることをうながすメッセージを貼りつけています。例えばコンピューターの裏側には『Warrior not Worrier』(くよくよ悩むな、戦え)と書いたシールを貼りました。その言葉はまた私のモットーでもあります。また壁には、私が本当に信じていること、『未来は絶対に素晴らしい』(「The Future Will Be Absolutely Fantastic」)と書いたはがきを貼っているのです」

「その心は?」と尋ねてみた。

「情報障害が引き起こす問題に立ち向かって働いている同僚や世界中の人々から、私は際限なくインスピレーションをもらっています。何をするにしても、共に切磋琢磨(せっさたくま)できる人々に囲まれているということはとてつもなく重要なことです。そうやって、私たちは一緒に、もっと、もっと強くなっていくのです」

ミリの同僚で、テクノロジーと社会変化についてリサーチするプログラムのディレクターをしているのがジョーン・ドノバンだ。

「ヘイトスピーチとフェイクニュースとインターネットについての世界的権威」。ハーバード大学ショレンスタイン・センター所長のニッコ・ミリがそう絶賛するジョーン・ドノバン=ハーバード大学

「ヘイトスピーチとフェイクニュースとインターネットについての世界的権威」。ハーバード大学ショレンスタイン・センター所長のニッコ・ミリがそう絶賛するジョーン・ドノバン=ハーバード大学ドノバンの研究者としての力量について、ミリは「ヘイトスピーチとフェイクニュースとインターネットについての世界的権威ですよ」と絶賛する。

そんなドノバンが調査しているのは、ツイッターやフェイスブック、動画配信サイトなどを駆使しながら、非常に過激な人種差別的表現を盛り込んだメッセージを拡散させるやり方で自分たちの運動を推し進めているナショナリストたちの動向だ。

「『ナショナリスト』と私がいう時、それはある特定の歴史を持った統一的な文化としての国の存在を信じるような人々を指しています」とドノバン。そうした保守派や右派の人々についての膨大な情報は、ニューヨークにいる15人のスタッフやドノバンの周囲にいる人々を軸に、さらに多くの仲間のネットワークの力を総結集して網羅的に集めた上で調べているため「ものすごい時間と労力がかかってる」という。

「とにかくすごい量なので、少しずつ、少しずつやっています。メンバーにはリサーチャーもいれば大学の教師もいます。私がこんな研究をしているというのをみなさん知っているので、『こんな情報知ってる?』とか「これは参考になる?」というふうにみんなどんどん情報を提供してくれてほんとうに助かっています」

ナショナリストたちの動向をウォッチしていて気づくのは、「訴えたいはずのナショナリスティックな内容よりも(他者を攻撃する)ヘイトメッセージのほうが異常なまでに膨れ上がっている」ことだという。その周辺には様々な人間が絡んでいるとドノバンはみる。

「何しろ今はインターネットやテクノロジーが発達したことで、だれでもジャーナリストとして発信できるようになりました。そうした『にわかジャーナリスト』たちがわざとフェイクニュースをつくって拡散しようと動き回っているし、そこには『troll』といってもっとたちの悪い荒らし屋たちもいて、さらにロシア人もその中に入ってきています」

トランプ大統領に対する抗議デモ行進で埋め尽くされたホワイトハウス近辺の路上=2017年1月、ランハム裕子撮影

トランプ大統領に対する抗議デモ行進で埋め尽くされたホワイトハウス近辺の路上=2017年1月、ランハム裕子撮影「過去5年ほどのナショナリストたちの動きを観察してみると、一つのパターンが見えてきた」とドノバンはいう。

過激なヘイト表現を使ったフェイクニュースや「陰謀論」をでっちあげたナショナリストたちはまず、最初はいくつかの「ネタ」をネットに出して人々の反応をチェック。「これはウケがいい」と判断したら今度はそれを「釣り」として自分たちのブログに載せ、「もっといける」と思ったら、動画配信サイトや地上波のテレビで大量拡散を図っているという。「一番拡散されるのはやはりユーチューブのような映像です」。そうした行動パターンが存在するということをドノバンは膨大なデータの中から突き止めたのだ。

「最初にインターネットに載せるというのは、つまりマーケットリサーチ(市場調査)をしているということです。いろいろな『陰謀論』をばらまいておいて、その中から生き残ってブログという次のステップにいけるものと、そのまま死んでいくのとがあるのですが、後からその『死んだ』ほうの内容を精査してみると、『いや、こんな内容ではもう誰も信じないだろう』というぐらいにお粗末な内容なんですね」

「もう一点注意すべきは、『陰謀論』やフェイクニュースを拡散させていく一方で、例えばブログに書き込んだ話のもととなっているネット上の情報を、ブログに載せた時点で意図的に消してしまうということもナショナリストたちはやっています。ブログ上の情報の信憑性を高めるために、もとのデータをあえて消去するという手法が使われているのです」

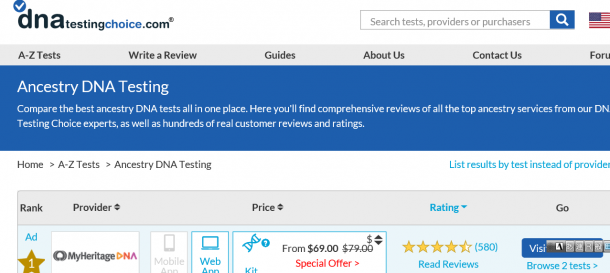

米国では今、「DNA検査を通して自分のルーツを知ろう」という「自分探し」が流行している。そんな趣旨のテレビ番組もヒットした。もともと移民社会であり、養子縁組も多い社会で「このような現象が起こること自体は自然なこと」と人々は受けとめているようだ。

DNAテストには例えばこんなサイトもある。

その宣伝文句は「オンラインでつながった世界で最も膨大な記録の集積があなたを何世代も前に誘うことが可能です」「正確で詳細な地理的情報と歴史的に明確な洞察力で、あなたのストーリーが始まった場所にあなたを導くのです」などといった具合で、読んだ人をテストに誘(いざな)っている。

また、テストの種類は多様で、例えばこのサイトでは無料から300ドル近くまで様々な選択肢が用意されている。何種類もの選択肢が興味をもった人たちを惹(ひ)き付けているのだ。

「DNA検査を通して自分のルーツを知ろう」と「自分探し」を呼びかける

「DNA検査を通して自分のルーツを知ろう」と「自分探し」を呼びかけるだが、ドノバンは「こうした動きには裏がある」と警鐘を鳴らす。

「DNAテストを使って、右派の人々は、白人が他の人種に比べて優位に立つという『白人至上主義』の方向に人々を引っ張っていこうとしている。その点を私たちはいま徹底的に調べています」

ドノバンが特に注目しているのは、「こうしたDNAテストがものすごい人気を博して全米中に広がっていく過程と、極右勢力が台頭していく経過が、並行した、非常に似通った動きを示しているという点」だ。最初は散発的で単独の動きかと思われたDNAテストの背後に、急激な拡大を見せる右派の動きがあることに気づき、両者の相関関係などを突っ込んで調べながら隠れたファクトをあぶり出していこうとしているのだ。

「私たちは調査に取り組むのが仕事。ジャーナリストのみなさんには私たちが突き止めたことを広めていってほしいと思っています」とドノバンは話す。

メキシコ・ティファナの国境の向こうに見える新しい壁の試作品。国境警備隊が白い車を止めて警備していた=2018年11月

メキシコ・ティファナの国境の向こうに見える新しい壁の試作品。国境警備隊が白い車を止めて警備していた=2018年11月国の違いを越えて「フェイク」と「ヘイト」が結びつき、「事実かどうかはどうでもいい、面白ければそれでいい」といった安直な風潮が社会に広がっていくのは、その誘惑に勝てないという意味において、大げさにいえば人類がその内側に抱える「脆弱(ぜいじゃく)さ」がそのまま露呈しているのだとはいえないだろうか。私たちはそういう大きな社会変化と向き合い、闘っているのではないか――そんな質問を、取材後、ドノバンにメールで尋ねてみた。

「それは非常にいい理解の仕方だと思います」。そう記した後、ドノバンの文面はこう続いた。

「人々は今、非常に大きな恐れと不安の中に放り込まれています。職業がなかなか安定しないとか、いろいろな資源が枯渇し始めているとか、ふだんの生活を脅かすような材料は無数にあります。そんな時、人々は、ほんとうはそうしたものにきちんと向き合い、事実を受け入れていかなければいけない。でもなかなかそうはできず、真実を直視できないまま、自分の感情に強く訴えかけてくるもの、自分が信じたいものに飛びついてしまう。でもその行為こそがヘイトを助長させることにつながっていくのです」

ヘイトに汚染されたフェイクニュースがネット空間で日々拡散される中、この闘いにはたして勝てるだろうか。そんな問いをさらにドノバンに投げてみた。

ドノバンの返事はこうだ。

「思うに、私たちは自らの手でこの状況に私たち自身を追いこんでいるのですから、そこから自力で這(は)い上がってくることもまたできるはずです。それはつまり、結果的にうまくいかなかった過去を肯定して懐かしく振り返るのではなく、むしろ、よりよい未来があり得ると信じること。それこそが大事なのだと考えています」(文中敬称略、『「右派メディアが突出した二極化」が進んだ米国』へ続く)

(注1)Soroush Vosoughi,Deb Roy,Sinan Arai, The spread of true and false news online.Science,359,1146 (2018)

(注2)ツヴェタン・トドロフ『民主主義の内なる敵』(みすず書房、大谷尚文訳、2016年)、221頁

(注3)2018年10月29日付朝日新聞朝刊

(注4)2018年12月17日付朝日新聞朝刊

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください