再生エネのコストは2030年以降、劇的に減ることはあまり知られていない

2019年04月16日

デンマークのアンホルト洋上風力発電所

デンマークのアンホルト洋上風力発電所改元ムードで都合が悪いことがうやむやにされるのはいただけないが、古い考えが一新されるのであれば悪いことでもないかもしれない。

古い考えというのは、再生可能エネルギーは頼りないうえに高価で、日本は安い原発や火力発電に頼らざるを得ない、という昭和的な考えだ。

4月6日付朝日新聞朝刊オピニオン面に、再生可能エネルギーについて研究する安田陽・京都大学特任教授のインタビューを載せた。

送電網の電気が過剰になったときに、太陽光発電から生まれる電気をストップさせる「出力抑制」を九州電力が実施していることに対し、主に再エネ推進派から批判があがっている。しかし安田さんは、出力抑制は再エネが普及すれば必然的に起きることで、あまり問題視することでもないという。

出力抑制についての詳細は記事に譲るとし、インタビューに同席して考えたことを記したい。

4月6日付朝日新聞朝刊オピニオン面

4月6日付朝日新聞朝刊オピニオン面インタビューを始める前に、安田さんは二つの専門用語をぜひ使わせてほしいと話し出した。それは「便益」と「隠れた費用(外部コスト)」である。

まず「便益」。これは再エネを取り入れることで、再エネ事業者が受ける経済的利益だけでなく、国民全体、あるいは地球全体が受けるメリットのことだ。

再エネは「コストが高い」と言われるが、燃料費はゼロ、二酸化炭素や放射性廃棄物を発生させない、燃料を海外から輸入する必要がないなどさまざまな「便益」がある。安田さんは、電力市場において再エネの価格が高いか低いかだけを見るのではなく、こうした「便益」も考慮に入れるべきだという。

「隠れた費用」とは、市場には現れないコストである。地域環境や温暖化への影響、健康被害、事故が発生した場合への対応などがある。

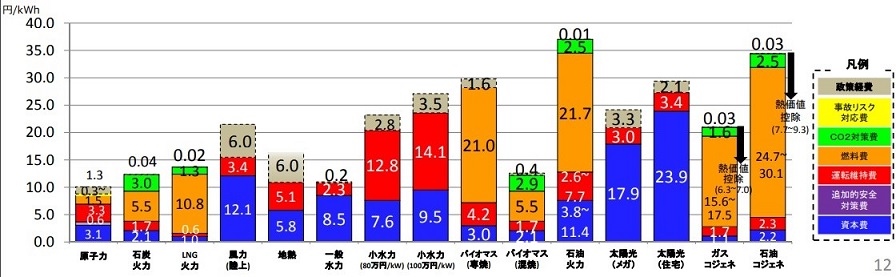

2015年に経済産業省で、さまざまな電気の外部コストが試算された(長期エネルギー需給見通し小委員会に対する発電コスト等の検証に関する報告)。

出典:資源エネルギー庁

出典:資源エネルギー庁これによれば、原子力からの電気が最も安く、再エネは高い。これを根拠に政府は原発の再稼働を進めようとしている。さらに「再エネは高い」というイメージを広めているように思う。

この試算について、安田さんは著書「世界の再生可能エネルギーと電力システム」で、「内訳は十分明らかにされておらず、各電源の外部コストそのものの試算や分析は報告書内には見当たりません」と指摘したうえで、「国の審議会レベルでは、中途半端でバランスの悪い議論しか行われていない」と批判する。

試算した2015年時点では、福島原発事故による対応費用を「約12.2兆円」と想定している。その後、経産省は「22兆円」と修正したが、今年3月に発表された日本経済研究センターの試算では「35兆円~80兆円」という結果になった。廃炉作業は見通せず、最終的にいくらになるかわからない。

そもそも原発事故がもたらした結果をお金に換算することに違和感がある。多くの人のふるさとを奪う可能性がある技術であるかどうかも「便益」に含めて考えるべきだろう。

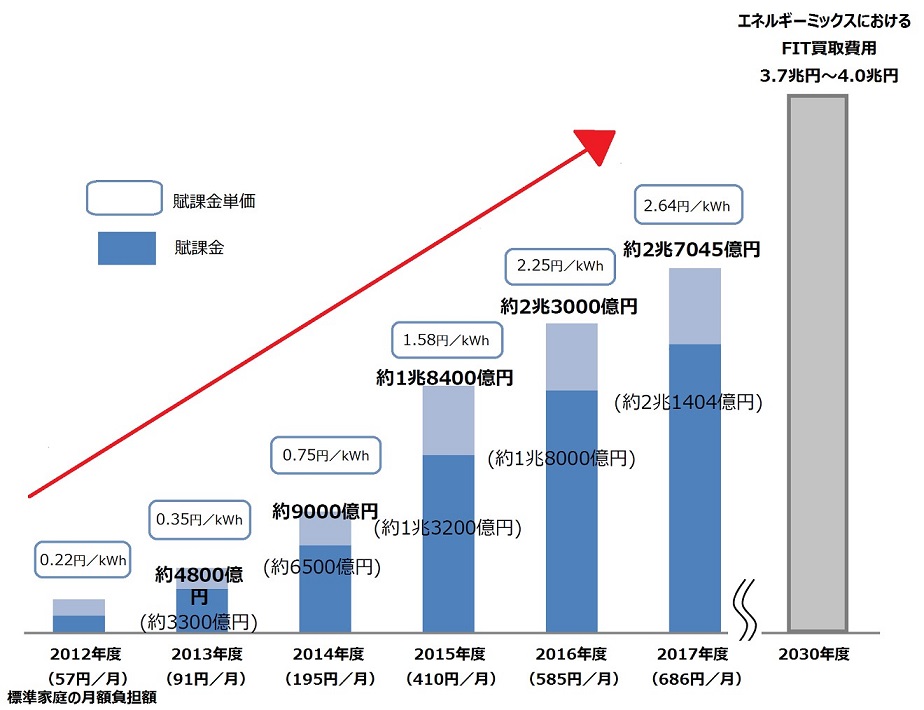

また、再エネが「高価」と感じさせるものとして、2012年7月に始まった固定価格買い取り制度がある。

太陽光や風力がつくった電気を、電力会社が決まった価格で買い取るもので、その分の負担は電気料金に「賦課金」として上乗せされる。

資源エネルギー庁のサイトにある「再エネコストを考える」にあるグラフをみると、賦課金によって標準家庭の負担額は年々増えており、2017年度時点で月686円。さらに今後も果てしなく膨らんでいくイメージを抱かせる。わざわざ赤い矢印まで引いている。

出典:資源エネルギー庁

出典:資源エネルギー庁ところが、買い取り価格は年々下がっていくのと、買い取り期間は10年と決まっている。そうなると、どこかの時点で負担が減るはずだ、とずっと思っていたので安田さんに聞いてみたところ、環境省の試算について教えてくれた。

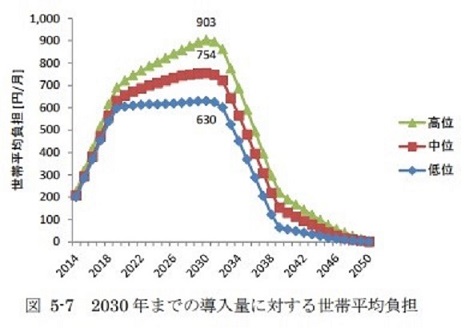

出典:環境省

出典:環境省環境省が示したある見通しでは、負担は増えていくものの、2030年以降は劇的に減っていく。もう一度、資源エネルギー庁のグラフを見直すと、2030年以降の見通しは示していない。なぜだろう。何か不都合でもあるのだろうか。

つまり固定価格買い取り制度は、将来世代が廉価で安全な電気が手に入れられるように、発電設備の初期投資を現役世代が負担しようというものなのだ。

これは、現役世代の利益のためにツケを将来世代に回す国債とは逆の発想だ。国債の大量発行にあまりにも慣らされてしまった人たちは、それとは逆の発想があることがにわかに信じられないだろう。

安田さんによれば、2030年以降は負担が劇的に減るという「便益」について、太陽光発電事業者でさえも理解していないことがある、という。

このほかにも、再エネの導入は難しいとされるさまざまな言説がある。それに対して安田さんは、次々と反論する。

「海外に比べて日本の再エネのコストが高い」という言説に対して安田さんは「ドイツでも最初はコストが高かったが、新しい設置工法が開発されるなどして下がった。日本では再エネの導入が遅れたので、コストがまだ高いのは当たり前。いずれ下がるでしょう」。

「蓄電池や燃料電池など新しい技術が不可欠」という言説に対しては「何でも新技術に頼ろうとするのが日本の悪いクセ。すでにある技術で、まだ活用できていないものはたくさんある」。

安田陽・京都大学特任教授

安田陽・京都大学特任教授「再エネは不安定だ」という言説に対する安田さんの答えが

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください