初監督作品のドキュメンタリー映画「沖縄スパイ戦史」で受賞

2019年05月18日

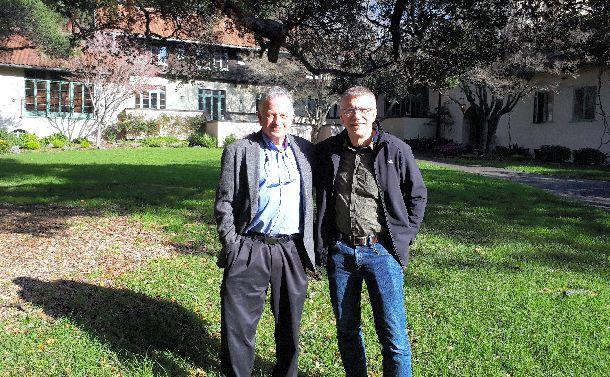

「沖縄スパイ戦史」を作った大矢英代(右)と三上智恵=東京都新宿区

「沖縄スパイ戦史」を作った大矢英代(右)と三上智恵=東京都新宿区 米国カリフォルニア在住のフリージャーナリストでドキュメンタリー映画監督、大矢英代(はなよ、32)は2018年、一躍脚光を浴びた。初監督作品のドキュメンタリー映画「沖縄スパイ戦史」が第92回キネマ旬報文化映画第1位や平和・協同ジャーナリスト基金奨励賞、浦安ドキュメンタリー映画大賞2018映画大賞、全国映連賞監督賞、第36回日本映画平和賞を受賞するなど数々の賞に輝いたからだ。

琉球朝日放送(QAB)の元同僚でジャーナリスト三上智恵との共同監督作品で、二人で「戦争マラリア」や「少年ゲリラ兵」、そして陸軍中野学校が沖縄で行ったことなど「沖縄戦の闇」に鋭く迫った。

大矢は沖縄問題を始め、経済的理由からやむを得ず入隊する米軍の「経済的徴兵」、軍隊内部の性暴力をテーマに取材に取り組むなど「国家と暴力」という重いテーマに正面から向き合う気鋭のジャーナリストだ。大矢はまたカリフォルニア大学バークレー校ジャーナリズム大学院調査報道プログラムのフルブライトフェローという肩書も持つ。

大学では、同大教授でアメリカのジャーナリズム界では「伝説の人物」でもあるローウェル・バーグマンの教え子の一人。そんな大矢に今日に至るまでの道のりと、フェイクニュースが吹き荒れる米国で「ジャーナリストであること」への思いと覚悟を聞いた。

2005年5月に琉球新報が出した沖縄戦新聞の1面

2005年5月に琉球新報が出した沖縄戦新聞の1面2005年、明治学院大学文学部英文学科に入学した大矢は、米国の大学に交換留学したことをきっかけに米軍が抱える問題に関心を持ち、ジャーナリストを志すようになった。2009年には早稲田大学大学院政治学研究科ジャーナリズムコースへ進学。その過程で「ドキュメンタリーを作ろう」と2010年から1年間大学院を休学し、沖縄の最南端、波照間島に向かった。

選んだテーマは「戦争マラリア」。太平洋戦争末期、波照間島など八重山諸島の住民が、当時マラリアにかかる恐れのある西表(いりおもて)島などに日本軍の命令で強制移住させられ、多くの人が命を落とした惨劇として知られる。このうち波照間島では約1600人の住民が移住を強いられた。西表島でマラリアが猛威をふるっていることをすでに知っていた島の古老らは「島に残って戦争で死んだ方がまし」として移住を断ろうとしたが、逆らうことは許されなかった。その結果、移住した島民の約3分の1にあたる約500人が死亡したとされる。

なぜ、こんなことが起きたのか。当時の状況について、朝日新聞はこう報じている。

「ろくな受け入れ準備もなしに、軍はなぜ、強引に住民疎開を迫ったのか。表向きの理由は『戦火からの保護』とされるが、実際は連合軍の上陸を想定し、住民がその支配下に入った場合の情報漏れを警戒した、というのが沖縄戦研究者の定説だ」「地元には、軍のための食肉確保も、強制疎開の一因だった、とする見方も根強い」(1989年12月7日付朝日新聞)

「何とか真相に迫りたい」。大矢は「戦争マラリア」を体験した島のおじいやおばあと一緒に一つ屋根の下で暮らしながら、時間をかけて取材を重ねた。この時の取材では十分に謎を解き明かせなかったと感じた大矢だが、歴史的な「闇」についてはその後、ドキュメンタリー映画「沖縄スパイ戦史」作りを通して再トライすることになる。

大学院生の大矢は波照間島で撮影した取材結果をドキュメンタリー作品「ぱいぱてぃぬうるま〜南の果ての珊瑚の島〜」にまとめ、修士論文プロジェクトとして大学院に提出した(修士論文のタイトルは「沖縄県八重山諸島の戦争マラリアにおける歴史の継承〜ドキュメンタリー映画制作を本論として〜」)。作品の編集に追われる間は「卒業後の進路はどうしよう」と不安にかられることもあったが、「今しかできないことを優先する」との意思は固く、就職活動はしなかった。「私は複数のことを同時並行でこなせるほど器用な性格じゃないので、一つずつしか集中できないんです」と大矢は笑う。

戦闘機や哨戒機が次々と離着陸する米軍嘉手納基地=2018年9月、沖縄県嘉手納町

戦闘機や哨戒機が次々と離着陸する米軍嘉手納基地=2018年9月、沖縄県嘉手納町大学院は卒業したものの、さてこの先の人生をどうしよう? そのころの大矢は「フリーランスのドキュメンタリストとして生きていけたら」と思っていたと振り返る。「一生、映像を撮り続けていたい。でも同時にひたすら沖縄にいたかった。波照間のおじいやおばあたちと少しでも長く一緒に過ごしたかったんです」。それとともに、「戦争マラリア」を調べる中で現在の沖縄が再軍備化されていくことへの恐怖があったという。

「歴史を調べれば調べるほど、現在の沖縄と沖縄戦が『一本の線』でつながっていくような危機感を覚えました。それは理由のないばくぜんとした不安などではなく、戦争体験者への取材や沖縄戦の歴史的事実を検証することによって得た具体的な危機感でした。事実を知った者、学んだ者として、それをしっかり社会に伝えなければいけない。そんな責任を感じていましたから、この気持ちを抱えたまま沖縄を離れて別のテーマの取材を始めることはできませんでした」

そんなころ、たまたま琉球朝日放送(QAB)のウェブサイトで「報道記者募集」の案内を見つけ、波照間島から応募書類を送った結果、「契約記者」として合格した。契約記者は3年の期限付きで1年ごとの更新。「当時は報道記者になりたい、テレビ局に就職したいと思っていたわけではありませんでした。雇用期限の3年後にはフリーランスになろう、だからQABに入ったらそこで学べることやできることを精いっぱいやって旅立つんだと思っていました」。その後、大矢の仕事ぶりが評価され、沖縄のマスコミ労組の応援もあって2014年に正社員になった。

当時のQABの態勢は、記者は大矢を含め7~8人。「アナウンサーもディレクターも(時にはデスクも)現場取材に行く」というスタイルだった。担当などあってなきがごとしで、1年目はフリー、2~3年目は事件事故に司法担当、4年目は県政担当だったが、その間にも米軍基地や教育福祉、行政、経済など様々な取材案件が降ってきて対応、番組ディレクターとしても3本の番組を作るなど多忙な日々を送った。

沖縄県知事選告示日の朝、米軍キャンプ・シュワブのゲート前では強い日差しの下、基地移設反対の座り込みが続いていた=2018年9月、沖縄県名護市

沖縄県知事選告示日の朝、米軍キャンプ・シュワブのゲート前では強い日差しの下、基地移設反対の座り込みが続いていた=2018年9月、沖縄県名護市報道記者として最も思い出に残ったのは、入社2カ月後に担当した米軍示談書問題だ。

沖縄県国頭郡金武町の専門学校駐車場で、泥酔した米兵が学生の車約10台を壊した器物損壊事件だ。だが、被害者である学生たちを地元の交番に呼び出した米軍の弁護士は、警察に届け出た被害額が書かれた示談書を学生に提示し「これ以上損害賠償を請求しません」などという文言にサインをさせていた。損害賠償(民事)を解決しておくことで、刑事裁判の判決を軽くする手段として当時ひそかに行われていたことだった。「示談書」の存在とそれについての米軍の処理方法については、米軍絡みの事件事故が多発する沖縄でもほとんど知られていなかったという。

この事件の数日後、加害者である米兵が専門学校に謝罪に来るという情報があり、大矢は取材に出かけた。当初、米軍はメディアが取材に来ることを嫌がり「今日は謝罪に行かない」などと言い出したため、学校側が「メディアは冒頭のアタマ撮りのみ」という妥協案を提示して米軍側を説得。米軍はその条件をのみ、学校側との会話が終わると報道陣に対し「では退席をして下さい」といってきた。

「いや、出ません」。その時、大矢はきっぱりと拒否した。「示談書を持っているのであれば、また自分たちに問題がないというのであれば、メディアの前で書面を見せて説明して下さい」。退席する代わりに米軍にそう要求した。これに対し米軍側は「アタマ撮りだけのはずだ」と怒ったが、琉球新報や沖縄タイムスの記者たちも「示談書を見せろ」「ちゃんと説明せよ」といって大矢に加勢してくれ、その結果として大矢らは示談書の現物を撮影でき、また米軍がどのようなやり方でこれまで事件を「処理」してきたかを県民に伝えることができた。

大矢にとってはこの問題を取材したことが米軍絡みの事件事故を取材する第一歩となったが、その後米軍関係の事件事故を取材するたびに日米地位協定の問題が立ちはだかった。様々な事件処理とそれに伴う損害賠償請求についても、日米地位協定があるために被害者が苦しむという構造が続き、現在に至る。「今、私が米国で米軍の事件や事故の問題を追いかけるのも、やはり沖縄の現場で『日米地位協定に支えられた日米の負の関係性』を学んだからです」と大矢は語る。

番組作りで思い出に残っているのは、2016年に放送した「テロリストは僕だった~沖縄基地建設反対に立ち上がった元米兵たち~」というドキュメンタリー。沖縄の米軍基地に駐留し、イラク戦争に参戦した元海兵隊員を主人公にした番組で、「日本人に対し、元海兵隊員のストーリーを通じて、米軍基地を抱えることで『他ならぬ自分たちが戦争に加担している』ということへの責任を問いたかった」。

当時を振り返って大矢は語る。

「徹底的な現場主義と、県民のための報道機関であること。それはQABで学び、骨身にしみついた姿勢です。そして取材を通じて、沖縄がこれまで歩んできた米軍基地との生活やその背後にある沖縄戦、社会の貧困と格差、本土と沖縄の間に横たわる大きな壁を知るほどに、現場に立つことの重要性と『報道を守る』ということがどれほど大事なのかを学びました」

沖縄で取材経験を重ねた大矢はこう話す。

大矢英代

大矢英代「沖縄を見つめるほどに、日本という国の姿が鏡のように見えてきました。残念ながらそれは、主権なき国、米国の属国としての日本の姿でした。おそらくこれは本土からは見えにくいでしょう。でも、沖縄県民も、沖縄県民ではない日本国民も、本来であれば問うべき問題は同じであるはずです」

「つまり、私たちの頭上高く、安全な場所から日本を見下ろしている、米国という国家の問題です。ところが、現実には沖縄にある米軍基地問題がいつも『本土VS沖縄』という構造で物事が語られてしまう。そしてそのことで問題の本質を見誤ってきたように思うのです」

そんな問題意識を持つ大矢が目指してきたものとは何か。

「その意味では、私が自分の報道を通じて目指していたのは、そうした『常識』の壁に、たとえどんなに小さくてもいいから『針の穴』を開けることだったのだろうと思います。沖縄から離れ、米国で暮らす今、そう感じるのです。思考停止に陥った人たちの思考スイッチを『オン』にするにはどうしたらいいのか、私はいつもそういうことを考えて報道してきました。『本土VS沖縄』の対立構造ではなく、『とにかくすべて日本政府が悪い』でもなく、この社会構造を生み出している根底にあるものを、現場取材を通じてとらえようとしてきたのです」

沖縄の取材現場に立つたびに、大矢は沖縄で伝え続けることがどれほど大事なのかを感じると同時に、「沖縄からでは伝えられないことの大きさ」にも気づかされ、自分の中で矛盾する思いが大きくなっていった。

それは主に米軍基地問題についてだった。取材を重ねるたびに、問題の根源は沖縄にはないということ、米国のホワイトハウスや日本の霞が関のように、沖縄からはどこか遠い「安全な場所」で生み出される決定によって沖縄県民が翻弄(ほんろう)され続けてきたという構造に気づかされたと大矢はいう。「沖縄で起きている現実を知るべきなのは、沖縄から離れて暮らす人たちなのに、沖縄の現場にいると、伝える対象は沖縄県民で、本当に知らなければいけないはずの人たちに届かない」。そんな壁にぶち当たる日々だった。

「もちろん、沖縄の放送局から全国へ発信し続けることが一番大事ですし、これまでも先輩の三上さんを始めQAB報道部はそれを実践し続けてきました。でも、沖縄の声を番組として伝えるためには、系列のキー局のドキュメンタリー番組枠を確保する必要があるのですが、放送されたとしても早朝の時間帯です。現場の実態がなかなか全国に届かない現状の中で、沖縄の報道現場に立たせてもらった記者として、『沖縄のためにも沖縄から出なければいけないのではないか』と思うようになりました」

「テロリストは僕だった」の放送が終わった2016年12月、大矢は上司に退職の意思を伝えた。「沖縄のためには『次のステージに行かないといけない』。大矢はそんな思いに突き動かされていた。

ホワイトハウスで記者団からの質問に答えるトランプ米大統領=4月、ワシントン、ランハム裕子撮影

ホワイトハウスで記者団からの質問に答えるトランプ米大統領=4月、ワシントン、ランハム裕子撮影「次のステージ」として米国を選んだのは、「テロリストは僕だった」の取材で約3週間、米国取材をしたことがきっかけだった。

この取材の過程で、日本からは見えない米軍の姿を見ることが出来たと大矢は感じた。「米軍に入隊した人間はなぜ、どのようにして他者に危害を加えることができるようになるか」をめぐって心理学者や元兵士たちに話を聞いたり、若い兵士たちにインタビューを行ったりして、暴力を生み出す軍隊の思考やシステム、そして入隊する若者たちの背景に貧困と経済的困窮があることがわかってきた。

そして何よりも衝撃だったのが、米軍の内部で起きている性犯罪の問題だったと大矢はいう。「テロリストは僕だった」の中でも米兵による性暴力の被害にあった元女性兵士がインタビューに答えてくれたが、元女性兵士に出会った時、大矢は沖縄で出会った性暴力の被害者のことを思い出したという。

「それまで沖縄で取材をしていた時は、『米軍絡みの性犯罪は沖縄だから起きている』『基地の外だから起きている』と考えていました。つまり、米軍問題の背景には沖縄に対する差別や植民地支配の意識があると思っていたのですが、元女性兵士と知り合ったことで『米軍の性暴力の問題はフェンスの内外を問わない』と気づかされたのです。だからこの問題を深く考察するためには、米国に行って、米軍内部で何が起きているか、そこに切り込まなければならないと考えました」

同時に大矢は「沖縄の問題を解決するためには、米国市民に訴えないとだめだと思った」という。

「沖縄県民、日本国民に訴える報道は、沖縄と日本の記者たちに任せられますが、米国市民に沖縄のことを伝える報道は、沖縄の現場取材を重ね、英語ができる私がすすんでやるべきことじゃないかと考えたんです。おこがましいですが、微力でも、自分にできることをしたい」。また、大学生時代に米国への短期留学をした経験から「もう一度この国で学びたい」という気持ちも持ち続けていたと大矢。そうした理由からフルブライト奨学金制度に応募した。

QABを退職する前、大矢は友人に会うためサンフランシスコに行った。その際、「せっかくだからカリフォルニア大学バークレー校のジャーナリズム大学院に行ってみようと思いウェブサイトを調べたところ、調査報道プログラムの存在を知った。

たまたま調査報道の授業があったので「聴講したい」とメールを出したところ、認められて受講できた。その時の授業の担当者が今の指導教授のローウェル・バーグマンだった。

「二つ返事で快諾してくれたので、とてもきさくで良い方なんだと感じました。でもその方が実はワシントン・ポストやフロントラインなどの調査報道の第一線で活躍してきた方で、たばこ産業の不正を告発したテレビプロデューサーとして映画「インサイダー」のモデルになったことでも知られる伝説のジャーナリスト、ローウェル・バーグマンだとは知らなかったため、後から知ってものすごく驚きました」

それがバーグマン(73)と調査報道プログラムとの最初の出会いとなった。

2018年、フルブライト奨学金の候補生になった時点で大矢は「所属先はバークレーの調査報道プログラムしかない」と決めていた。「やりたいテーマがテーマだけに、米国で信頼できるジャーナリストの元でないとこの取材はできない」と考えていたからだ。「信頼できる人と一緒に、安全な環境で取材できること」、それが第一条件だったという。

大学では今、次作のドキュメンタリー映画の制作に取り組む日々だ。テーマはやはり米軍と経済的徴兵、そして米軍の性暴力の問題だ。ただ今回はインタビュー主体の作品ではなく調査報道が柱となるため、ドキュメンタリーの撮影に実際に入る前に英文の膨大な資料や映像と向き合っている。その過程で同じテーマに関心を持つジャーナリストにも出会ったため、「彼らとの共同作業で取材を進めている」という。

「沖縄で取材をしてきた私にとって『あたりまえ』のことが、米国人ジャーナリストたちにとっては『驚き』であり、その逆もそうなんです。そのように互いに新鮮なまなざしをもって国を超えてジャーナリスト同士がつながることで、これまでになかった視点で米軍問題を浮き彫りにするのが狙い」と大矢は話す。

「火事の時には消防士が必要。病人がいたら医者が必要。それと同じように、ジャーナリストも社会にとって不可欠だ」。バーグマンはそんな言葉をよく使う。「これは私にとってもとても大事な言葉です。日本のメディアの中にいると、ジャーナリストは何のために存在しているのかを忘れがちだからです」。

そう考える大矢はいう。

「ジャーナリストは何のためにペンを持つのか。その力を誰のために、何のために使うのか。その『基本のき』をバーグマンから改めて学んでいると思っています。そして『何があってもブレない強さ』をもらってもいる。これからの私の人生のためにも、一人のジャーナリストとして自分を鍛え上げることが今は一番大事だと思っています」

またこうも話す。

「バーグマンやこの調査報道プログラムに集まっている人たちからは『英代は何歳なの?』と年齢を聞かれたこともありません。そうでなく、世界をどう読み解くのか、何をどう取材するのかをたずねられる。そういう『個』としての行動がここでの判断基準になっているのだと感じます。その意味で、一人のジャーナリストとして互いを尊重しあうここの環境は私にはとても居心地がいい」

ローウェル・バーグマン(左)とジョン・テンプル=カリフォルニア大学バークレー校

ローウェル・バーグマン(左)とジョン・テンプル=カリフォルニア大学バークレー校そんなバーグマンはジャーナリストとしての仕事を1960年代の終わりにスタートさせた。今はカリフォルニア大学バークレー校でジャーナリズム大学院調査報道プログラムを主導しているバーグマンに、授業に臨む姿勢を聞くと、こんな答えが返ってきた。

「学生たちには本当のナマの報道というものを勉強してほしいと思っています。スマートフォンと対話するのではなく、本当の生身の人間の話を聞いて、そして学んでほしい。だから授業ではいろいろな人をゲストスピーカーとしてお呼びします。例えば無実の罪で長年牢屋につながれていた人とか、トランプのビジネスパートナーとか、ジャーナリストが『あの人にインタビューしたいな』と思うような人を招き、ここに連れて来て学生の前で話をしていただくんです」

ジャーナリストとして豊富な経験を積んできたバーグマンは根っからの「現場主義」だ。

「ちょっと古くさいやり方かもしれませんが、スマートフォンやデジタルの機器はみんな捨てて、『現場へ行け』と教えています。現場にまずは行って、きちんとその現場を見よ。あるいは裁判所に足を運んで、裁判所の記録を読みなさいということです。百聞は一見にしかず。ネット上に書かれていることと現実が違うということはけっこう多いのですから。十分に時間をかけて現場を見よということです」

バーグマンの良き同僚で、マルチメディアを使ったプログラムを指導している元ジャーナリスト、ジョン・テンプル(66)の考え方は少し違う。

「もちろん、バーグマンのいうようにまずは現場に行って、いろいろなものをしっかり直接自分の目で見ろということ自体は大賛成です。ただ自分たちが作ったニュースをどのように発信するかという段になると、デジタルテクノロジーは欠かせないものですし、それをうまく使いこなせるかどうかが大きなカギとなってきます」

そんなテンプルは同大学で大学院の2年生を対象に教えているという。「グループごとにそれぞれお題を与えるのですが、そのテーマについての発表をするにあたっては、様々な異なるメディアを駆使することを求めます。オーディオもビジュアルもビデオも、もちろん記事も書かなければなりません。様々なメディア媒体を使いこなした報道を身につけてもらうためのワークショップをしているのです」

ジャーナリストのあり方も昔とは変わってきたとテンプルは指摘する。

「ジャーナリストになろうと私が勉強していた時にいわれたのは、『自分の考えや自分の意見ではなく、事実を報道しなさい』ということでした。ところが、その後テクノロジーが発達してポッドキャスティングのようなものが出てきて、ニュースを伝える人のパーソナリティーやものの話し方とか、言い間違いやミスも全部含めて、視聴者が『ああ、この人のいうことなら信用する』といった方向に今はなってきています。その意味で、読み手や聞き手とのコミュニケーションの仕方というものが、私が学生だったころと今とはずいぶん変わってきている」

目指すべき「ジャーナリスト像」も時代によって変化してきているのかもしれない。

「これまでのジャーナリストというものは、それこそ神様じゃないけれど『すべてを私は知っています』というスタンスでやってきました。でも、それが逆に読者や視聴者のメディア不信を募らせているのだとしたら、『自分はこのことについてはよく知りません』とか『この点については私は間違っているかもしれません』というところまで出してしまった上で『そんな自分はこう考えるのです』といったやり方のほうが透明性があると受け取られるのかもしれません。自分の限界をさらけ出した上で、オーディエンスをもっと自分のほうに来てもらい、お互いに築いていくといったようなあり方ですね」

報道の自由を訴え、トランプ米政権に抗議する人たち=2017年2月、ニューヨーク

報道の自由を訴え、トランプ米政権に抗議する人たち=2017年2月、ニューヨーク話を大矢に戻そう。

ジャーナリズムをめぐる日米の違いにも思うところがあると大矢はいう。「私の少ない経験から、あくまで私の主観で感じたことですが」。そう前置きした上で大矢はこう話す。

「まず米国のジャーナリズムは日本のそれとはまったく違うのではないかと思うのです。一番の違いはジャーナリストたちの意識です。米国のジャーナリストたちにとって、彼らの存在理由は明確で、それを民衆が支えていることが日本との最も大きな違いだと思っています。会社のためではなく、言論の自由、人権、市民の命を守るためにペンやカメラを持つ。〝Public interest〟という英語は、日本語に訳された「公益」よりも、もっと尊大なものであり、絶対的な価値観のあるものとして認識されているように感じます。その〝Public interest〟を守るためのジャーナリストたちの存在意義、彼らの意識と使命感は、日本のメディアとは天と地の差があるように感じます」

なぜそこまで違うと大矢は思うのか。

大矢は「この根底には『ファーストアメンドメント』と呼ばれる米国合衆国憲法修正第1条の存在が大きいのではないか」と考えている。

「これは、宗教の自由、言論・報道の自由などを政府が市民から剥奪することを禁止するものです。これを基盤とした「報道は権力を監視するのが使命だ」という理念をジャーナリストたちが認識し、共有しているのだと思いますし、その背景には、権利と自由を勝ち取ってきた長く、苦しい、市民の闘いがあり、今現在もそれは続いています」

「そういう意味では、日本にはまだ『市民のためのジャーナリズム』は確立されていないのではないでしょうか。戦後、言論の自由を勝ち取った、民主主義を勝ち取った経験を、国民がもっていないからです。唯一、国内で、その経験をもっているのは、地上戦と米国施政権下を経験した沖縄だと思います。沖縄の報道に、市民のためのジャーナリズムが存在するのは、やはり長きにわたる苦難の歴史と『勝ち取った経験』に基づくものであり、簡単に壊れるようなものではないと私は思っています」

大矢はさらに続けていう。

「日本と米国のジャーナリズムの違いとしてもう一つ象徴的なものがあるとすれば、米国のジャーナリズムの柱には『平等』があると思う。日本では平等=〝イクオリティー(Equality)〟と訳される場合が多いですが、同じ『平等』でも米国のジャーナリズムにあるのは〝イクイティー(Equity)〟だと思います。どちらも『平等』という意味ですが、同意語ではありません」

大矢の説明によると、両者の違いはこうだ。

「Equality」 は、異なる特性の人たちが、同じ条件に置かれること。一方、「Equity」 は、その人の特性に合わせて、公平な条件を作ること。

例えば、身長180センチの人と、身長100センチの人が、高さ2メートルのところにあるボールを取ろうとする時、同じ高さの踏台(10センチ)を与えられること、これは「Equality」。でも、前者はボールを取れるけど、後者は取れない。他方、「Equity」の場合は、身長180センチの人には10センチの踏台を、身長100センチの人には90センチの踏台を、どちらも190センチという同じ条件にした上で、ボールを取る。同じ条件のもとで、ボールを取れるか、取れないか、はその人の能力次第。これが「Equity」だという。

「貧富の差、人種差別が根深いアメリカだからこそ、『Equity』の精神を持った報道が重視されているように感じます。一方で、日本にはこの考えは一般的ではありません。私は、沖縄の基地問題、辺野古の問題は、沖縄が歩んできた歴史を鑑(かんが)みると、まさに『Equity』の問題だと思うのですが、それが日本人に共有されないのは、日本人にとって『平等』という考えは、やはり国民が自ら権力側から勝ち取ったものではなく、1945年の敗戦とともに突然空から降ってきたような、まだまだ教科書の中の理想でしかないからかもしれません」

ただ、だからといって「米国のジャーナリズムが100%正しく、日本人が全部見習うべきだ」とは思わないと大矢は考えている。それはなぜか。

「そもそも、米国の『市民』と日本の『市民』を形成する社会背景が根底から異なるのだと思います。米国は自由と民主主義という理念の元に国家が形成されていることもあって、よくも悪くも『自由』『民主主義』と聞くと、米国人たちの中の得体のしれない愛国心のスイッチがオンになってしまうようで、国民がそろってあっという間に戦争に転がり落ちてしまう危険性を常にはらんでいる。まさに9.11後のアメリカが顕著な例です。そしてそれにはメディアが加担をした。でも、その反省は今日に至るまでまだ十分にはなされていないと思うのです」

大矢は強調する。

「米国という国家の根底にある、自由と民主主義の皮の下に潜(ひそ)む暴力のメカニズムや、差別や貧困を生み出す根底にあるもの、そういう米国社会の出しきれぬ「膿」を、どこまで米国人ジャーナリストたちが見ようとしているのか、理解しているのか、私にはまだわかりません。それはジャーナリズムの世界を担っている大半が、白人男性だからかもしれません」

「彼らにとって『戦うべき敵』は国家や政府、政治家、企業など、権力を持つ者です。もちろん、それは正しい考えです。しかし、トランプのような人間を大統領に選んだ背景には、米国社会の病みがあります。差別され、貧困に苦しむ米国市民の存在、特に白人男性たちの貧困、それを生み出す米国の『負の構造』そのものに斬り込む報道、それこそ平等や自由などという米国人が大好きな美しい言葉でデコレーションしない、『病んだ米国』を直視する報道がいよいよ必要なのだと思います」

「『ファクト』の重要性、徹底したファクトを追求する米国のジャーナリストたちには、大変刺激を受けています。何よりも、それを支える市民の存在には希望を抱きます」と大矢は話す。

例えば、東京の街頭で「調査報道についてどう思うか」などとインタビューをすれば、きっと多くの人たちは「調査報道」という言葉すら知らないだろうと大矢は考える。「調査報道」の存在とその重要性が認知されているということは日本との大きな違いだという。

そんな米国社会と米国の調査報道にも「盲点」があると大矢は考える。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください