公務員に労働法研修の義務付けを

2019年04月18日

自治体の非正規職員たちの待遇改善の必要性を訴える関係者=佐賀市のJR佐賀駅前

自治体の非正規職員たちの待遇改善の必要性を訴える関係者=佐賀市のJR佐賀駅前非正規公務員が半数を超える自治体が、8年間で5倍に増えた。いまや「公務の柱」といってもおかしくない非正規公務員たちだが、契約更新期の3月は、こうした人々は「契約がつながるか」と神経を病む季節だ。クビがつながったとしても、4月からは再び次の年度末の心配が始まる。リストラに遭った民間企業の社員から、「働き手にとって解雇は死刑を意味する」という言葉を聞いたことがある。公務員は一般に、民間より守られ安定していると思われがちだ。だが、「柱」となった非正規公務員たちの「死刑宣告」の理由は、仰天するほど安易で軽いものが多い。年度替わりのこの時期、その背景を考えてみた。

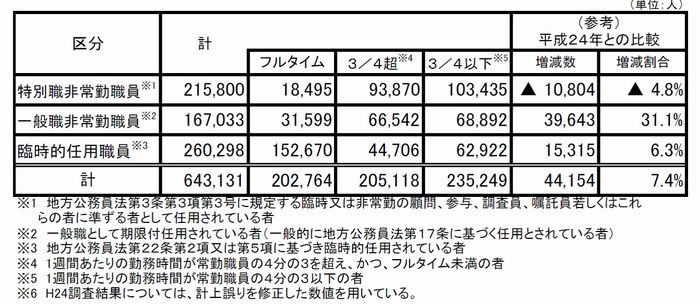

非正規公務員は、2016年4月1日段階での総務省の自治体調査では約64万人、4人に1人近くに及ぶ。4月4日付朝日新聞は、地方自治総合研究所の上林陽治研究員の調査を引用し、非正規が5割を超した自治体数は2008年の17から2016年4月時点では5倍を超える93に増えたと報じている。国家公務員の非正規も内閣人事局の調査では約5万6000人にのぼり、たとえばハローワークでは、全職員の6割を超えている。

非正規公務員は、契約上は半年や1年など短期でも、熟練が必要な職務につき、契約を何度も更新して実態は中長期の雇用となっていることも少なくない。高い資格を持ち、生活がかかっている働き手も多い。にもかかわらず正職員の半分から4分の1程度の賃金で雇えることから、2000年代の財政難を理由とした「聖域なき構造改革」以降、公務の人件費削減の切り札として、非正規化が進められて来た。

このような公共サービスの担い手の契約打ち切りがどんな理由で行われているかを知りたいと、この年度末、ハローワークの相談員たちに「私や同僚をクビにした一言」を聞いて回った。相談員は働き手の就職相談に乗る仕事で、キャリアコンサルタントや社会保険労務士などの資格を持つことが多く、働くルールに詳しい。そのため自らの解雇理由の問題点に敏感、と考えたからだ。そこからは見えてきたのは、以下のような驚くほど軽い「一言」の数々だ。

・何年も更新を重ねてきたということは支障なく実績を重ねてきた証のはずだが、「あなたはもう長いから」と言われて契約を切られた。

・当人の働きへの評価でなく夫の経済力への依存が前提とされ「ご主人がいるからいいでしょ」と切られた。これでは離婚したら女性は貧困化する。若い男性が低賃金化する中で妻の収入が不可欠になっているが、そうした現状にも対応できない労務管理だ。

・上司が「スカートの丈が短い人は困る」として、契約を更新しなかった。表向きの理由は「ご意見箱」に入っていた他の職員の行為に対するクレームだった。上司は直接注意することもなく、同僚も保身のため「スカート丈」についての上司の不満を知らせなかったため、本人は真の理由を知らないまま職場を去った。

・非正規の労組を作ろうと動いていたことが上司に知られ「もっといい人がいたから」と契約更新を断られた。労組づくりを妨害する不当労働行為として訴訟を起こされ係争中。

・1年目の非正規職員が「職場の約束ごとを守らなかった」と契約更新を拒否された。入職時の研修では来所者への対応だけで職場の約束ごとは教えていなかったが、研修の不備は問われなかった。

このほか、郵便物の集配時間を過ぎて窓口に書類を持参したことを理由に契約を更新できないと言い渡した例や、正規職員が責任を負うべき業務上の事故で、かかわった窓口の非常勤3人のうち女性1人だけが雇い止めにされた事例もあった。共通するのは、思いつき的であることと「女性」が標的になりやすい点だ。自治体の非正規職員は4分の3が女性だ。「女性なら手軽に切れる」という意識を利用した安易な労務管理であるならば男女平等や人権を率先して尊重すべき公的機関の行為として大きな問題だ。しかも、このような仕事の実績にかかわりない雇い止めで住民サービスの質が保障されるのかも疑問だ。

似たような事例は、実は自治体など他の非正規職場からも聞くことが少なくない。

安易な「クビ」が横行する理由として公務部門でしばしば指摘されるのは、財政難だ。それが根本の要因であることは間違いない。だが、これらの仰天の雇止め理由からは、もうひとつの問題点が浮かんでくる。それは、公務職場の「労働権」に対する鈍感さだ。

働き手は仕事を失えば生存権が侵害される。だから働き手には、待遇改善のために労組を作って労使交渉やストライキを行う「労働三権」が憲法で保障され、恣意的なクビ切りによる社会不安を避けるため、①人員整理の必要性があったかどうか、 ②解雇を避ける努力をしたかどうか、③解雇される社員を選ぶ方法は合理的か、④その手続きは妥当かといったことを判断のポイントにする「整理解雇の4要件(要素)」という判例もある。

民間でも、非正社員はこうした保護から外されがちだ。だが、そうした事態への反省から、2008年にはパート労働法が改正され、不十分とはいえフルタイムと同じ仕事のパートの均等待遇が導入された。2012年には、有期労働者が契約更新を繰り返して5年を超えれば無期雇用が認められる労働契約法の改正も行われた。実態は長期雇用なのに契約によって名目的な短期雇用を作り出し、労働条件を切り下げるという脱法行為を防ぐためだ。

働くことが生存の基礎なのは公務員も同じだ。だからこそ、公務員にも合理的な理由のない免職は原則として認められていない。労働三権を制限しても、代わりに人事院(国家公務員)、人事委員会(地方公務員)が適切な労働条件を勧告する。労働時間規制などで働き手の生活を支える労働基準法は、地方公務員でも原則として適用される。ところが公務職場では、公務は公共に奉仕する「任用」であり、対等な労働契約に基づく民間の「雇用」とは異なるとされている。それが、労働ルールへの疎さを生む。

昨年、財務事務次官や自治体首長のセクハラが相次いで問題化した。男女雇用機会均等法では、雇用主のセクハラ防止措置義務が規定されている。こうした施策を主導すべき行政機関のトップが、自らセクハラを行ってしまったという点で、公務職場での労働権への鈍感さを象徴する例といえる。

なかでも非正規については、試験に合格した正規の職員ではないという差別意識を背景に、「働き手」であることの権利は無視されがちだ。民間ではまがりなりにも導入されたパートの均等待遇や、5年を超えた有期労働者の無期雇用などの非正規の働く権利の改善について、公務の世界で置き去りにされがちだったのもそうした鈍さが背景にあるのではないだろうか。

そんななか、公務の世界でも2017年、地方公務員法と地方自治法が改定され、非正規公務員をめぐる「改革」が行われたかに見える。だが、これは、「公務員は常勤が原則で、不安定な短期雇用の非正規は一時的な仕事に限る」というこれまでの原則を大転換し、1年契約の「会計年度任用職員」を制度化することで非正規を合法化するものだった。ここでは、短期雇用でもフルタイムなら正職員並みの「給与」「手当」を保障する「改善策」が導入されたと言われている。だが、パートについては低待遇のままで、「期末手当を支給できる」とあるだけで、支給を義務付けるものではない。その結果、労働時間を短くさえすれば従来通りの低賃金の非正規が維持されうる仕組みとなっている。

総務省が2016年に実施した「地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査結果」によると、表のように、地方の非正規公務員のうち3分の1の約20万人がフルタイムだ。非常勤職員という名称なのに常勤、という奇妙な例も少なくない。「会計年度任用職員」制度は、これらの働き手の処遇を実態に合わせて常勤並みに引き上げるのでなく、労働時間を削ることで「パート」の体裁を整え、低賃金を温存することを可能にする。

今年3月、公務非正規問題に取り組んできたNPO法人「官製ワーキングプア研究会」と労組役員、弁護士、非正規の当事者らが初めて連携して行った「公共サービス非正規労働者の電話相談」からは、こうした問題点が現実のものになりつつあることが浮かんでくる。ここには、職場の業務研修で講師が「新制度は(手当などの)経費がかさむので外部委託を検討したらどうか」と助言したという報告や、フルタイムで働いてきた臨時職員が、給与や手当支給の発生を避けるため「1日5分勤務時間を短くしてパートにする」と言われた、などの相談が寄せられたからだ。正規職員の労組が新制度の説明をし、非正規当事者の意見や要望の聞き取りはしてくれなかったという訴えや、嘱託職員が職場で文書を整理していたら「2020年には嘱託員制度が廃止になる」と書かれたものを発見し、自分も雇止めになるのかと驚いて聞いてきた例など、非正規の頭越しの措置も問題になった。妊娠や出産制度などについての相談もあったが、短期契約を固定化した「会計年度任用職員」制度では、これらの休暇の取得を申し出ると次の契約更新を断られるという懸念は解消されない。

問題の解決のために、公共事業を優先して住民の生活サービスに必要な人件費が後回しにされてきた予算のあり方を変えていくことや、税収自体の確保が必要なことはいうまでもない。人件費のひっ迫が正規を非正規差別へと追い詰めていることは否定できないからだ。だが同時に、公務員の労働法や労働権への敏感さを高めることなしには事態が改善される保障はない。そのために必要なのが、幹部も含めた労働権研修の徹底だ。これは、労働力不足が問題化しているいま、公務の人材確保にとっても不可欠だ。

韓国・ソウル市では朴元淳市長が、市民生活の豊かさの基礎として「労働尊重都市」を掲げ、市の非正規職員は市民でもあるとして、その暮らしを守るため、派遣や業務委託の職員も含め、急ピッチで正規職転換を推し進めてきた。ここでは、間接雇用を直接雇用とすることで、受託企業の利益部分や消費税が節約され、その財源を非正規の待遇改善に向けるなどの方策をとっている。また、市内の飲食チェーン会社などと協定を結び、「バイトの雇用改善に取り組む店」を表す表示を店頭に掲げてブラックバイトをなくし、若者が安心して働ける環境も目指している。

日本では今年1月、千葉県野田市で小学生を虐待死させた父が逮捕されたが、このような虐待の防止に必要なスクールカウンセラーやDV相談員、家庭児童相談員のほとんどが、不安定雇用の非正規職員によって担われ、十分な支援ができなくなっている現状も明らかになりつつある(「官製ワーキングプア研究会」声明参照)。労働権に敏感な行政なしでは住民の暮らしやすさは生まれない。私たちも住民もまた、やみくもな「公務員たたき」から、非正規も含めた公務労働者が力を発揮できる、人権に配慮した予算や労務管理へと視点を変えていくことが自身の安心につながることを、自覚すべきときが来ているのかもしれない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください