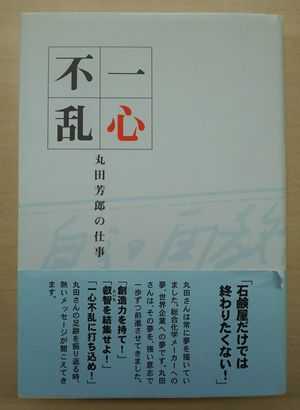

花王の中興の祖と言われた丸田芳郎さんと花王の歩みをたどった「一心不乱」

2019年05月12日

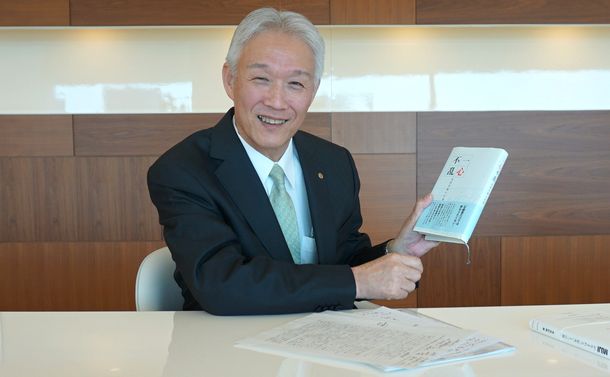

澤田 道隆(さわだ・みちたか) 花王社長大阪市出身。桃山学院高等学校卒業。大阪大学大学院工学研究科プロセス工学専攻修士課程修了。1981年、花王石鹸株式会社(現花王)入社。2003年7月 サニタリー研究所長、2006年6月 研究開発部門副統括、2007年4月 ヒューマンヘルスケア研究センター長、2008年6月 取締役執行役員、2012年6月 代表取締役社長執行役員(現任)。日本石鹼洗剤工業会副会長。CLOMA(クリーンオーシャンマテリアルズ)会長

2012年6月に社長になってから、本の読み方が随分と変わったんです。それにつれて経営についての考え方も変わりました。まず、その話をしましょう。

以前は、本は毎日寝る前に1時間半くらい読んでいました。40歳すぎたころ、和歌山の研究所で室長、マネジャーになったころからですか、そのころから3冊を30分ずつ読んでいました。たとえば、経営本も含めた経済書をまず30分読んで、自己啓発書みたいなものを30分読んで、それから歴史本も好きなんで、30分読んで、計1時間半読むというのが自分のスタイルだったんですね。

寝る前なので、眠くなったりして集中できなくなったりするので、30分で本を取り換えると、また集中できるんでね、案外読めるんですよ。変わった読み方なんですけど、続けると1カ月で結構たくさんの本を読めます。

それが、7年前に社長になり、日本アスペン研究所が主催しているエグゼクティブセミナーに参加させてもらったのをきっかけに、読み方も読む本も変わりました。

このエグゼクティブセミナーは、「日本が直面している現在及び将来にわたる課題の本質について、優れた古典やコンテンポラリーな文献をよりどころに自由な対話方式によって語り合って、人間的価値の本質について思索をし、自らの現在の位置を見極め、ヒューマニティを高めることを目的としたリーダーシッププログラム」。

いわゆるリベラルアーツ的な本とか、哲学的な本を題材にしながら、人間的価値の本質をディスカッションして考えるというプログラムで、一般的なビジネス研修とは全然違うんですね。確か1週間くらい泊まりで研修させてもらった後、その影響を受けて、読み方を30分ずつの小刻みだったのをやめました。読む本もリベラルアーツ的、哲学的な本にシフトして、1冊を1時間読むようになったんです。歴史は好きなので、多少読みますけども、読み方、読む本を変えて今にいたってるんですよ。

社長になって6月からは8年目に入りますが、経営の難しさ、その裏返しでもあるおもしろさ、いろんな面で経営の本質を考えるようになってきました。それはどういうことかと言えば、今は会社の財務的な数字を上げるだけじゃなくて、非財務的なことも含めて、もっともっと経営の本質を見直さないといけない、また、さっきの日本アスペンの研修に感化されて、今読んでいるような本とリンクして、これまでとは違う形でいろんなことを考えるようになったんです。

ですから、自分でも経営メンバーといろいろ話しているときの内容が変わってきたように思うんですね。それは、本当に人とか社会とか地球の本質を見つめ直して、それが最後は企業理念ともリンクするわけですが、こういう部分をより突き詰めて考えるようになってきたと思うんです。

最近よく考えるのは、技術革新についてです。

自分は研究者でしたから、技術イノベーション、技術革新にすごく興味があり、我々も技術革新で、生み出した商品の社会的価値を大きく変える、いわゆるイノベーションに結びつけることを念頭に置いて研究も進めてきたわけです。最近いろんなことを見たり知ったり、読んだ本の影響を受けたりすると、一番大きなテーマは、「技術革新の表と裏」を本質的に考えないといけないと思うようになってきたんですね。

技術革新のひとつの側面である産業革命は、1次、2次、3次と今の世界で起きているIoT、人工知能(AI)が第4次産業革命と言われてますね。

振り返れば、19世紀前後の1次は、もともと手作業で作っていたものを蒸気機関から動力を得るようになり、2次は電気で使ってさらに機械化して大量生産が進みました。3次はコンピューターの時代で、今の4次に進んでいくんですが、その間に石炭や石油、天然ガスといった化石燃料を使った化学でも技術革新がどんどん起きました。

こうした技術革新は生活を非常に便利にしたり、工業生産を効率的にしたりと、もちろんプラスは大きかったわけですが、一方で、この機械化大量生産は労働者にとっては長時間の過酷な労働を強いられる部分があります。また、石油を含めた化石燃料を使うようになってからは、石油を産するところの奪い合いになって、戦争が起こったりするのです。加えて、発電などで燃やすことで地球温暖化の問題があり、海などに広がっているプラスチックの問題があり、工業の発展にはマイナス面があるのです。

ですから、技術革新は非常にプラスが大きいですが、裏と表があって、その表の部分は人とか社会とか地球の犠牲によってある意味成り立っているということをもっと考えないといけない。

このことを最初から考えて、技術革新を進めていかないといけない世の中になってるし、たとえば、AIとかIoTには、人間が置き去りにされるんじゃないかという心配が今たくさんあるわけです。スタンフォード大学のある先生は、人間主体のAIの活用の方法をもっと考えろと言っています。すなわち、それは裏のこと、マイナスのこともちゃんと理解した上でプラスを最大限に活用しようということにしなければ、世の中がおかしくなるよと警鐘を鳴らしています。その通りだと思うんですよね。

我々は技術革新のプラスを活用して今ここにいたってるんですが、マイナスもきちっと理解をした上で、プラスを活用する方向にもっと舵を切らないといけない世の中になってきてるのかなと感じます。そういうところを本質的に見つめ直す企業でないと、持続的な成長はないのかなと最近では思うようになってきたんですね。

ですから、リベラルアーツとか哲学とか、最後は人とか社会とか地球のあり方を考える必要があるわけです。

こんなふうに、社長就任のタイミングで受けたセミナーをきっかけにして、読む本も変わりましたし、経営の経験を積んでいくなかで深く考えるようになりました。財務から非財務へという方向転換を今、花王グループはやっていますが、それを後押しするきっかけにもなりました。

これまで本に出会って、いろいろ知識を蓄えてきたつもりなんですが、あるきっかけで興味を持つ本が変わって、これまで読んできた本でも新たな見方で読み直すと結構違うふうに読める、気づきが多いということも分かってきたんですね。

これはもう、何回読んだでしょう。まあ、最低10回以上は読んでると思います。私は、本を読んでるときに思ったことを本に書くんですね。余白が書き込みでいっぱいになった時点でまた新しいのを1冊もらったんです。

本のタイトル通り、一心不乱に働くと見えてこなかったものが見えてくる、いろんな知恵が出てくるっていうのがこの本で言いたいことの本質だと私は思ってたんですね。研究者として、雑念を払って実験に打ち込むと、新しい発見とか発明とかが出てくると。私自身もいくつか世の中にないものを見いだして、製品に役立てたっていうことがあり、そういう思いでこれを読んでたんですよ、ずーっと。

それが、社長になってからちょっと違う目線で、技術にしても表裏の裏の部分を意識しながら読み直すと、それまでとは違って案外、哲学書的な感じに思えてきたんですね。この丸田さんが途中から仏教教学などの影響を受けて、思想的なことをベースにした経営観を持つにいたっていくことが読み取れるわけです。丸田さんは道元禅師の「正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)」とか、聖徳太子の「十七条の憲法」とかを何回も読んで、そこから自分なりの経営の哲学を体得された感じなんですね。

私はかつて、この「一心不乱」をそういうふうに読んでなかった。一心不乱に実験して、研究開発でいろんな英知を研ぎ澄ますことだというイメージで読んでいたのが、全然違う感じがしましてね。何度も読み直してみると、もちろん、文字どおり一心不乱に頑張りましょうと従業員に伝えるための書でもあるんですけども、本当はもっと深いところを伝えたかったんじゃないかなと思うようになりました。

やはり、経営を突き詰めれば突き詰めるほど、思想のようなところにいくもんなんだなと。私もだんだん、そういう境地が多少なりとも分かってくる年齢でしょうが、まだまだ丸田さんの域にはいたっていませんね。

丸田さんも社長になったときに考えておられたことは、経営しながら、時間とともに変わっていったでしょうし、世の中の変化をみながら、自分なりの境地をその中に見いだして、それを自分なりの経営観、経営哲学の中に組み込まれていったと。それも自分が考えるだけじゃなくて、「正法眼蔵」などの原書を何度も読んで、その中から自分なりに受け止めたものを礎にしながら経営をされていたんだなということを改めて知りました。ディスカッションの中から、あるいは人との交わりの中からだけではなく、やはり書物を読んでいろんなことを考えられたんだと。

今はインターネットで簡単に何でも調べられますが、丸田さんの時代の方々は書物、書籍で勉強された。本も電子版で読むのも悪くないと思うんですが、私は本を手にして、ぱらぱらと戻って読むことも多いし、書き込みたいんですね。

実は、その丸田さんに、学生時代に2度お会いしているんです。1回目は3年生のとき。2回目は大学院の修士1年生のときです。

そのころ、私の父親が花王の大阪支社に務めていて、丸田さんが大阪に来られたときにお店を回ったり、京都や奈良に行かれたり、お寺巡りも好きでしたんでね、そういう丸田さんによく同行していたんです。

あるとき、丸田さんが「君の息子は何やってるんだ」と聞くので、父親が「大阪大学で化学をやってます」と答えると、じゃあ今度、息子を呼んでこいと。丸田さんは自ら化学の研究者でしたから、化学という学問は非常に重要なので、自分なりにその大切さを伝えて、それで勉学にさらに励んでくれたらいいと言っていたそうです。

1回目に会ったのが、大阪・中之島の当時のロイヤルホテル、今はリーガロイヤルホテルですね。丸田さんはあまり時間がなかったので、父親と3人でホテルで朝食をとりながら、話しました。私は、相手が父のいる会社の社長なので、緊張して何ものどが通りません。何を話されてるのか十分理解できない状態でした。

丸田さんは「和歌山でおもしろいものを作ったから、一度工場見学に行ってこい」と言われました。翌年、4年生になって和歌山にある研究所に行くと、所長は後に会長になる中川弘美さんでした。「おもしろいもの」は、吸水ポリマーでした。おむつや生理用品に使われているたくさん水を吸う素材です。中川さんがビーカーの中の白い粉末に水をジャーッとかけると、ぶわっとふくれて。ビーカーを逆さにして「どうだ、落ちないだろう。君はこれを何に使えばいいと思う」と聞かれました。もちろん、答えることはできませんでしたが、貴重な体験となりました。

もう1回お声がかかりましてね。丸田さんからもし時間があるなら話したいとのことでした。このときは、大阪・立売堀にある大阪支社の11階の応接室で二人きりで話しました。

「化学の何がおもしろい?」と聞かれ、私は、たとえば、液体を混ぜて反応させると形のある固体になったり、炎色反応で色がついたりするように、目で見てわかるところで、実験をしていておもしろいと答えました。

「君、それだけじゃだめだよ。化学の本質は分子、原子にある。モノはすべて分子、原子でできている。だから、見た目のおもしろさだけじゃなくて、もっと化学の本質、サイエンスの本質、これを考えると今やっている研究がさらにおもしろくなる」と言うんですね。分子、原子の世界、すなわち、量子科学を勉強するよう言い、読むべき本も教えてもらいました。

もちろん、私が指導を受けた大学の教授は素晴らしい先生でしたが、丸田さんは企業を経営しながら、学術的な話だけれども実際のモノづくりとリンクさせて話されてるんですよね。入り口だけじゃなくて、出口も意識して話されてるのと、経営者として仏教教学や十七条の憲法から学ばれた経営観、経営哲学も織り交ぜながらでした。お話を聞いているうち、丸田さんに後光が差してきたような感じがしました。

私が大学院で研究していたのは、悪臭の元になる低級脂肪酸です。川の悪臭とか、養豚場や養鶏場の悪臭とか、原因はすべて低級脂肪酸なんですね。それがどれぐらいの量が含まれると、どんなにおいがするかっていう定量分析みたいなことで、実験を繰り返していました。有機化学と高分子化学と分析科学がごちゃまぜになったような工学系のところなんですけどね。丸田さんの話を聞いて、思わず量子科学の本を読んで、勉強し直しました。

丸田さんの話を聞いて、やっぱり、花王はすごいと。いや、丸田さんがいる花王がすごいというべきでしょうか。研究所長の中川さんにもお会いして、素晴らしい研究所長がいて、素晴らしい研究施設がある、もう研究者冥利に尽きるかなと思って、迷わず、花王に入ろうと思いました。

会社に入ると、丸田さんはそれまでとは違う存在です。勤め先の社長ですから。それでも、私がいた和歌山研究所を訪れたときには、「澤田君どう、実験おもしろいか」「頑張ってるか」とか気軽にお声をかけてくださいました。

丸田さんの考えは、研究というのはわくわくしないといけないし、その反面、本質を考えてやれと。表向きだけでやっちゃだめだと。それから、何度もおっしゃっていたのは、「社会に役に立つモノを作れよな」って。儲かるモノを作れじゃなくて、社会の役に立つモノを作れと。結果として、それはビジネスに跳ね返ってくるから。私はその言葉を覚えていて、最近社内で言っているんですよ。

新しい商品を出しました、売れませんでしたというときに、担当者は「モノはよかったんだけど売れなかった」とか言うんです。いや、ちょっと違うと。結局、役に立ってなかったから、売れてないんだと。本当に役に立つものなら、売れてしかるべきです。それを棚に上げて自分たちは一生懸命やったのに売れなかったというんです。世の中に本当に役に立つものは使ってくれるはずだし、いっぱい使ってくれれば、それはビジネスにはなるわけです。

ですから、売らんかなが前面に出すぎたり、他社に競合して自分たちはこうやるんだって消費者視点じゃなくて競合視点になってモノづくりをやったり、お金をいっぱいかけてとにかく宣伝をして売るというんじゃだめです。それじゃ絶対売れない。使ってくれた人が、「これはいい」とどんどん輪が広がって、花王さんいいもの作ってくれたねと。結果として、できれば世の中が変わるくらいの製品を出して、それが大きなインパクトとなって企業業績に反映されていくようにならなければだめなんです。

だから、売れないということは社会に十分役にたってないということです。そういう考えでもう1回やり直した方がいいんじゃないかと最近ずーっと言ってるんです。

社長になると、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください