原発事故の被災地からの水産物の禁輸。日本がこれからとるべき道は?

2019年05月07日

「日本敗訴」を伝える2019年4月12日の朝日新聞夕刊

「日本敗訴」を伝える2019年4月12日の朝日新聞夕刊この結果について、菅官房長官は「敗訴の指摘は当たらない」と主張し、その理由に「日本産食品は科学的に安全であり、韓国の安全基準を十分クリアするとの第一審の事実認定は維持されている」ことを挙げた。

これが国際経済法学者から誤りだと指摘され、物議を醸している。「日本産食品は科学的に安全」という記載は第一審の報告書にはなかったとも指摘されている(4月23日朝日新聞1面)。

本件に関する報道や専門家の解説記事を読む限り、私は「敗訴の指摘は当たらない」という日本政府の主張には同意するが、その理由として挙げたものは上級委員会報告を正確に理解したものではなかった。その限りで国際経済法学者の批判は当然だと考える。

その根拠を以下で解説するが、むしろ問題は、敗訴していないのに、韓国がWTOに違反しているおそれが高い禁輸措置を継続できることになったことである。

WTOが食の安全と貿易について規律するようになった経緯について簡単に説明しよう。

食品・動植物の輸入を通じた病気や病害虫の侵入を防ぐため導入される衛生植物検疫措置―これをSPS措置という―は国民の生命・身体の安全や健康を守るための正当な手段である。

他方、我々は、貿易によって世界中からさまざまな食品を輸入し消費している。国際交渉によって関税が引き下げられるなど伝統的な産業保護の手段が使いにくくなっている中で、これに代わってSPS措置が国内農業の保護のために使われるようになってきた。貿易の自由化の観点からは、保護貿易の隠れ蓑となっているSPS措置の制限・撤廃が求められる。

しかし、真に国民の生命・健康の保護を目的としたSPS措置であっても、貿易に対して何らかの効果を与える。生命・健康の保護を目的とした真正の措置と貿易制限を目的とした措置との区分は容易ではない。

このため、食の安全という利益と食品の貿易・消費の利益の調和が必要になる。

このような二つの要請のバランスを図ろうという試みが、1986年から開始されたガット・ウルグァイ・ラウンド交渉の一環として行われた。その結果1994年合意されたWTO・SPS協定は、この問題の解決を「科学」に求めた。科学的根拠に基づかないSPS措置は認めないとしたのである。

生命・健康へのリスク(危険性)が存在すること、そして当該SPS措置によってそのリスクが軽減されることについて、科学的根拠が示されないのであれば、その措置は国内産業を保護するためではないかと判断したのである。

そのうえで、各国のSPS措置を国際基準と調和(ハーモナイゼイション)することを目指している。各国の規制が統一されている方が、貿易の円滑化に資するからだ。

簡単にSPS協定の仕組みを解説しよう。

まず、各国は適切な保護の水準(ALOP:appropriate level of protection)を設定することができる。ALOPとは、1万人に一人の死亡まで認めるか、1億人に一人の死亡しか認めないのか、つまり、どこまでのリスクを許容するかということである。ALOPは”acceptable level of risk”(受け入れられるリスクの水準)とも定義されている。ALOPをどのような水準に設定するかは各国の主権的な権利である。以下のSPS協定の規定に整合的なら、ゼロ・リスクとすることも可能である。

ただし、異なる状況において恣意的または不当な区別を設けることが、国際貿易に対する差別または偽装した制限をもたらすことがないようにしなければならない(5.5条)。整合性の原則であり、同じようなリスクに対して、ある時は保護の水準を低くして緩やかな措置を許容し、ある時は保護の水準を高くして厳しい措置を要求してはならないということである。

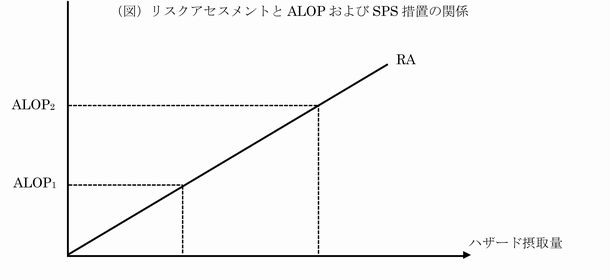

ALOPを定めたら、各国は科学的な評価(これをリスクアセスメントという)に基づきSPS措置を決定する。下の図では、この関係を簡単に理解できるよう、縦軸にリスクの程度(X人に一人死亡)をとり、横軸に措置(どれだけのハザード(危害)を摂取するか)をとり、両者の関係を右上がりの直線で示している。原点に近いほど許容できるリスクが小さい、つまり健康保護の水準が高くなる。これに伴い、許容できるハザード摂取量も減少する。ALOPが目的ならSPS措置は手段である。SPS措置に対しては科学的根拠が要求されるが、ALOPに対しては要求されない。政治的または政策的にALOPを決めると、SPS措置はALOPとリスクアセスメントによって決定される。

SPS措置について、SPS協定は、①科学的な原則に基づいてとること(2.2条、つまりリスクアセスメントを行うということである=5.1条)、②同一または同様の条件(自国の領域と他の加盟国の領域との間を含む)の下にある加盟国間で恣意的または不当な差別をしないこと(2.3条、同一または同様の条件にあるのに、異なる扱いをしてはならないということである)、③国際貿易に対する差別または偽装した制限となるように運用してはならない(2.3条)、④ALOPを達成するために必要である以上に貿易制限的でないこと(5.6条)という要件を課している。

上級委員会は、パネルが行った、韓国の措置は不必要に貿易制限的である(5.6条)、韓国の措置は日本産水産物に対して差別的である(2.3条)という判断について、破棄している(以下川瀬剛志「韓国・放射性核種輸入制限事件再訪」RIETIを参照した)。

まず、最初の5.6条違反かどうかについて、川瀬論文は次のように要約している。

パネルは本件での韓国のALOPが「①通常の環境における食品の放射能レベルに維持すること、よって②1mSv/年を上限として、③合理的に達成可能なできるかぎり最低限(as low as reasonably achievable-ALARA)に食品の放射能汚染を維持すること」であると認定した。にもかかわらず、パネルはもっぱら②にのみ焦点を当て、3要素がそれぞれ別個であるか、それらがどのように相互作用するか、また②がALOPの質的側面である①、③を内包するのか、などの問題を検討していない。

パネルは日本が提案する代替措置(セシウム100Bq/㎏以上の食品のみ輸入制限、これで1人当たり年間被ばく量を1mSv/年以下にできる水準)が韓国の複合的なALOPを達成できるか否かを検討する責務がある。しかし、パネルは韓国のALOPの3要素全てについて検討せず、代替措置が1mSv/年を著しく下回る被ばく量を達成できる、としか判断しなかった。

しかし、このようなあいまいなALOPの設定は問題である。「上級委員会の先例によれば、ALOPは定量的でなくてもいいが、SPS協定の義務の実施を妨げないように「詳細な(precise)」ものでなくてはならず、SPS措置を取る国がこれを設定する専権および義務がある」(川瀬論文)からである。実際にも、このような曖昧なALOPからどのようにリスクアセスメントをしてSPS措置を決定できるのかはなはだ疑問に感じる。

結局のところ、「上級委員会としては、ALARAおよび「通常の環境下」要件は単独では意味をなさず結局は1mSv/年基準を意味する、という結論をパネルは明確にすべきだった、ということに尽きる」(川瀬論文)。つまり、韓国のALOPが不適切であることをパネルが明示的に示さなかったことがおかしいと上級委員会は述べていることになる。これは、パネルがおかしいのであって、日本敗訴というものではない。

第二の2.3条違反かどうかに関し、差別しているかどうかが判断される「同一または同様の条件(自国の領域と他の加盟国の領域との間を含む)」について、食品自体の放射能汚染のレベルだけで判断したパネルに対して、上級委員会は日本に原発事故が生じたという食品汚染に関わる生産国の環境も含めて判断すべきだとした。「食品自体の汚染水準についても、パネルは食品の実際の汚染レベルがパネルが認定するところの韓国の安全基準(セシウム100Bq/kg)を下回るかにのみ着目し、日本とそれ以外の地域での放射能汚染の状況の違いもたらす潜在的な食品汚染について検討していないことを指摘している」(川瀬論文)。

しかし、この上級委員会の判断は疑問である。健康に影響を与えるのは、食品であり、問題なのは、それがどこで生産されたものであれ、どの程度ハザードを持っているかどうかである。存在するかどうかも分からない潜在的な汚染を、どうやってリスクアセスメントすればよいのだろうか?

ただし、ここでも上級委員会が問題視しているのは、パネルの判断の誤りであって、潜在的な汚染を検討すればどうなるかという判断を行っているのではない。また、この論点で日本の主張が受け入れられなかったとしても、別の論点で韓国の措置がSPS協定違反だと認定されれば、日本は勝訴していた。

いずれにしても、上級委員会はパネルが判断を誤ったと言っているにすぎず、韓国の措置がSPS協定に違反していないとも言っていない。パネルが最初の5.6条違反の点を明確に指摘していれば、韓国の措置がSPS協定違反だというパネルの結論は維持されていたと思われるのである。

安倍首相はEUとの首脳会談後の記者会見で、WTO上級審に不満を示した=2019年4月25日、ブリュッセル

安倍首相はEUとの首脳会談後の記者会見で、WTO上級審に不満を示した=2019年4月25日、ブリュッセルしかし、それでも日本政府の主張やアプローチが正しかったのかどうかという問題は残る。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください