日本で急速に広がるESG投資。日本の政府や企業は基準策定に積極的にかかわるべきだ

2019年05月10日

企業への投資に際して、財務数字に反映されない企業価値に注目する動きが強まっている。代表的なものは、環境、社会、企業統治に注目するESG投資である。

ESG投資の基準は経験の長い欧州の評価機関の影響を受けてきた。しかし日本を含む他国の状況に合致しない場合もある。ESG投資の基準に、日本独自の評価をもっと取り込むべきではないか。

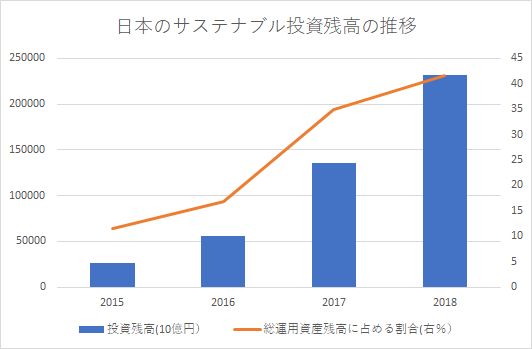

ESG投資は欧州ではすでに運用資産の半分以上を占めているが、日本市場においても急速に拡大している。

日本サステナブル投資フォーラムの調査によれば、日本でのESG関連投資は、2015年の26.7兆円から2018年の232兆円と8.7倍に増えている(下図)。

特に最近は、投資家がESGの課題をとりあげて、企業との対話を深める機会が増えている。また企業の側でも、統合報告書などを通じて、ESGに関連した自社の戦略をわかりやすく開示する動きが広がっている。

一部には、ESGへの取り組みが企業価値向上をもたらすのか、また社会の持続的発展につながるのか、懐疑的な見方をする投資家も存在するが、ESG投資は日本で着実かつ急速に広がっている。

ESG投資が世界的な広がりとなったきっかけは、2015年。国連は貧困をなくすなど、全世界で取り組むべき課題を、持続可能な開発目標(SDGs)として全会一致で採択した。

グローバルな社会課題に、官民が取り組むことで、より良い社会を創る、というコンセプトは広い支持を得ている。一方で、その目標を具体的にどう落とし込み実行していくのかについては、なお不確定な面も多い。

ESG投資の基準は、これまでのところ欧州の投資家や評価機関が影響力を持ってきた。たとえば欧州を主要拠点とする国際資本市場協会(ICMA)は、環境を改善させる効果のある事業に投資する「グリーンボンド」の基準作りをリードしてきた。

LookerStudio/shutterstock.com

LookerStudio/shutterstock.com国境を越えた資金の流れを促進させるためには、シンプルで標準化した基準が望ましい。一方で発展段階や社会制度が異なる国に画一的な基準を適用すると、優先すべき政策が遅れたり、投資効果が十分にあがらないこともありうる。

欧州委員会などが検討するサステナブル投資の基準は、欧州の価値観に基づき画一的な面がある。

欧州委員会は、企業の活動を分類し、持続可能な発展に資する分野への資金を誘導し、さらには同分野に融資する銀行の自己資本規制を緩和することを検討している。またその基準をグローバルに発展させることを企図している。

素案によれば自動車については炭素排出がゼロの燃料自動車と電気自動車が適格となり、ハイブリッド車は対象とならない。またエネルギー分野では再生可能エネルギーのみが適格となる。欧州の価値観をベースとする指針が、世界標準になるとすれば、基準を満たさない日本企業にとっての資金調達環境は厳しいものとなるだろう。

因みに日本では、再生可能エネルギーが電力供給に占める割合は2013年度で11%に過ぎない。政府はこの比率を2030年度に22-24%に高める計画だが、送電系統の整備など課題は多い。

また海外では、たばこやアルコール、石炭関連など特定の業種、業態の企業を一律に除外するネガティブスクリーニングという手法が普及している。グローバルなESG投資の約6割はこの手法を採用している。一例としてノルウェーの政府年金基金は、石炭関連事業の比率が高いことから、日本の電力会社数社への投資を引き揚げている。

ESG投資の目的が社会課題の解決にあるとすれば、ネガティブスクリーニングが効果的な手法なのか疑問も感じる。炭素排出量の多い企業、環境負荷の大きい企業が、問題を改善させる意欲を持つことがより有益ではないか。

日本では、企業との目的を持った対話を重視する「エンゲージメント」という手法がより一般的だ。またESGの取り組みを強化している企業は、業界内でのポジションが有利になると予想されるが、同じ業界ということで一律に扱うとすればリターンの機会を逃すことにもなる。

以上のように、ESGに関する海外の基準は、投資先の実状を十分に理解していなかったり、白か黒か画一的に判断する、といった側面もある。

筆者は、日本の政府や企業はESGの基準策定に積極的に関わり、多様な視点を持ち込むべきだと考える。

NicoElNino/shutterstock.com

NicoElNino/shutterstock.com日本政府や企業はどう対処すればいいのか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください