仮想敵の台湾、中国勢への身売り。利益を得たのは誰なのか

2019年05月17日

記者会見に臨むジャパンディスプレイ(JDI)の月崎義幸社長=2019年4月12日、東京都港区

記者会見に臨むジャパンディスプレイ(JDI)の月崎義幸社長=2019年4月12日、東京都港区JDIは2012年、経産省傘下の官製ファンドである産業革新機構が主導して設立された。

革新機構の生みの親は、経産省で現在、商務情報政策局長を務める西山圭太氏。西山氏は小泉政権時代、不良債権処理に大きな役割を果たした日本初の官製ファンド、産業再生機構(現在は解散。活動期間は2003~07年)の設立に関与した官僚である。

西山氏は経産省産業構造課長時代の2008年、再生機構をモデルにして同省主導の官製ベンチャーキャピタル「イノベーション創造機構」の創設を立案した。大企業の眠れる技術や特許に官の資金をつけることによって企業化を促すというアイデアだったが、ちょうど立案途中にリーマン・ショックが襲い、経営危機に陥った大企業を救済するという使命が後付けで加わった。

西山氏は小ぶりな官製ベンチャーキャピタルを狙っていたのだが、身に余る資金を持たされた巨大な官製ファンドに作り替えられたのが、革新機構の、いわば不幸の始まりだったかもしれない。

担当官として革新機構を立案した西山氏は、テレビのパネルに使われる大型液晶は価格競争に巻き込まれやすい汎用品ととらえ、韓国のサムスン電子などと比べて競争力が乏しいと考えていた。

しかし、スマホやカーナビに使われる中小型液晶については日本メーカーがまだ強い競争力を有しているという認識だった。経産省と革新機構は2010年暮れごろには中小型液晶を生産していた日立製作所、東芝、ソニーの3社などに統合を持ち掛け、この3社が経営統合する形でJDIが2012年に誕生することになった。

この経営統合は、メーカーの意思で互いに統合に歩み寄ったというよりも、官主導の上からの再編だった点は留意しておくべきであろう。

当時の東芝の液晶部門の担当幹部の久保誠氏(後に副社長)は、経産省から「早く統合を考えた方が良いですよ」と働きかけがあったことを打ち明ける。

東芝の液晶部門は2010年3月期まで2年連続で400億円を超える赤字を計上し、東芝全体の「お荷物」だった。その再建役を託されて久保氏が担当幹部に就くと、2011年3月期には100億円規模の黒字に転換する業績好転を成し遂げた。

だが、再建役に送りこんだはずの東芝の佐々木則夫社長は「よくやってくれたけれど、俺の期待とは違う」と言って、久保氏を在任わずか1年で異動させた。

この当時、久保氏のもとには、経産省の担当課長だった吉本豊氏が「たとえ、今が黒字だったからといって、このままでは何年もつかわかりませんよ。統合してください」と盛んに経営統合をもちかけてきた。

東芝と革新機構は2009年、売りに出て国際入札にかけられていた仏アレバの送変電・配電機器部門の買収に共同で応札したり(結局は落札できなかった)、2011年にはスイスのスマートメーターメーカーのランディスギアを共同で買収したりするなど蜜月状態にあった。久保氏によれば、当時の東芝の経営中枢には「ランディスギアを共同で買収した見返りとして液晶部門を革新機構に献上した」と、いぶかる人がいたという。

かくして、経産省の肝いりでJDIが誕生する運びになったが、そこに立ちふさがったのが実は中国だった。

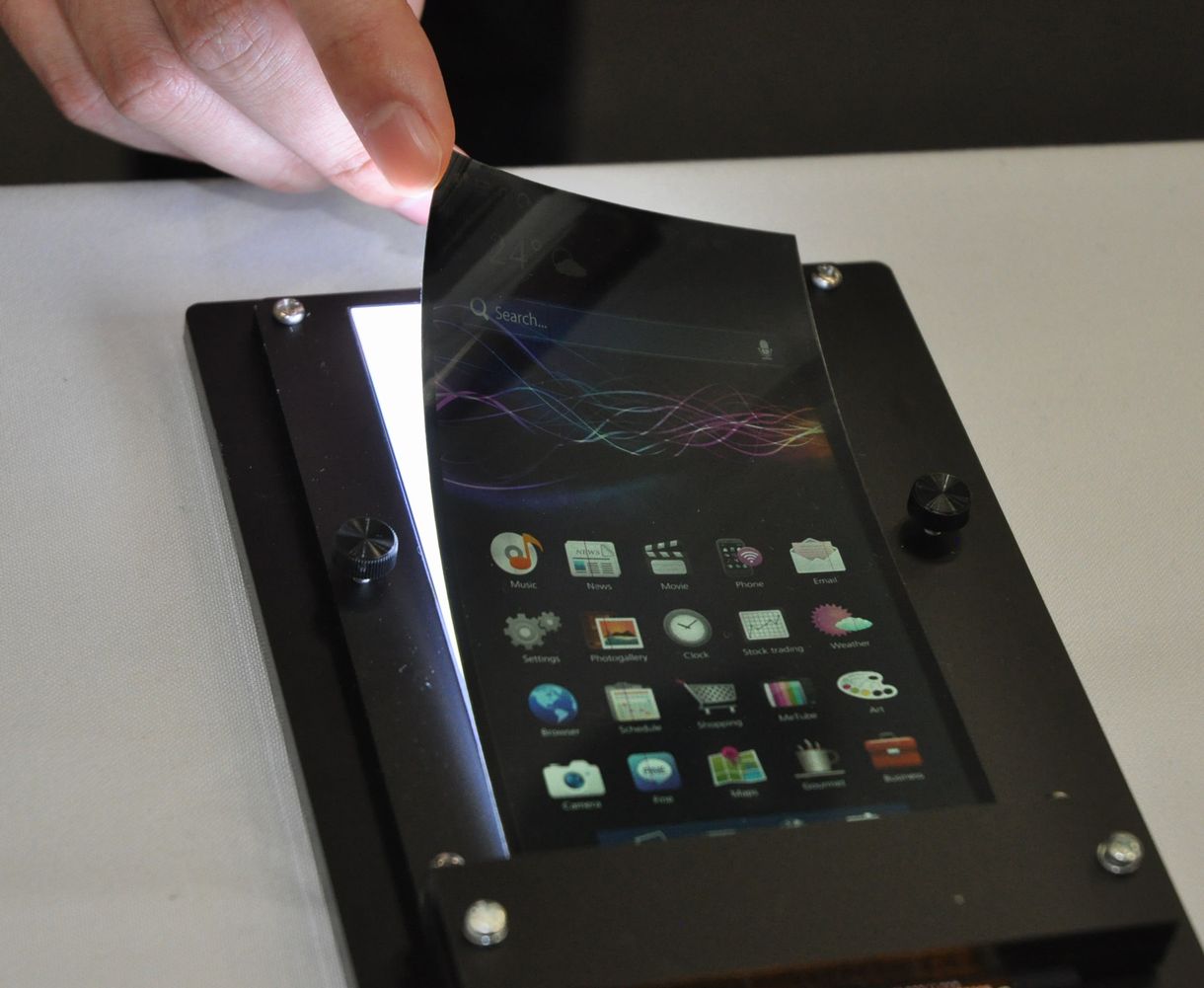

JDIが開発した液晶パネル=2017年1月25日、東京都港区

JDIが開発した液晶パネル=2017年1月25日、東京都港区パナソニックが三洋電機を吸収した2009年ごろ、中国の独禁当局は一時、両社の経営統合を認めない強硬な姿勢で臨んだ。それを日本の経産省側は「中国の独禁当局はできてまだ新しくて慣れていないのかもしれない」と好意的に解釈したが、すぐに中国の独禁当局が他の事例でも口やかましくクレームをつけてくることに疑念を持つようになった。

西山氏もJDI設立当時、「中国が独禁上のことにうるさいんだよね」とこぼしていた。JDIの初代社長になった大塚周一氏は2012年の私のインタビューで、「ウチの経営統合における最大の課題は中国の認可でした」と切り出し、こう説明した。

「あれだけ独禁法に口やかましい米国は、我々の経営統合について何も言わないんです。それに対して中国の独禁当局は我々の統合の前に立ちふさがってきた。一番きつくてさ、最後までOKしなかったのは中国なんです。中国の国内の液晶メーカーが『日本の日立、東芝、ソニーの3社の液晶部門が統合するのをOKしてはいけない』と中国の独禁当局に執拗に働きかけているようなのです。我々3社が統合しても液晶市場全体ではシェアはさほど大きくないのですが、中小型液晶のうち一部のハイエンドのところだけに限ると非常に高いシェアになる、とか。いろんな屁理屈をこねてきて……」

こうした嫌がらせめいた動きは、東芝が半導体メモリ部門(東芝メモリ)を韓国の半導体メーカーのハイニックスや米国の投資ファンドのベイン・キャピタルが構成するコンソーシアムに2018年に売却したときにも生じている。中国の独禁当局が、東芝メモリとハイニックスの統合を「寡占」ととらえ、このM&Aになかなか首を縦に振らなかったのだ。

M&Aの仲介にかかわった外資系投資銀行幹部によると、中国側は独占禁止を主張する半面、水面下では、東芝メモリの最新鋭の半導体技術の「3D NAND(ナンド)」型フラッシュメモリーの技術を中国メーカーへ供与することや、東芝メモリの下工程の半導体工場を中国に建設することなどを持ち掛けてきたという。

ハイニックスとベイン連合による東芝メモリの買収が成立するまで数カ月間も余計に中国の独禁当局の審査に時間がかかり、一時は買収成立が危ぶまれた背景には、こうした中国の独禁審査を人質にした利益誘導めいた交渉があったからだった。中国の独禁当局は、公正な市場の番人というよりもむしろ、自国産業の競争力強化を目的にした裁量的な権力を行使しているといえるだろう。

経済産業省=東京・霞が関

経済産業省=東京・霞が関初代社長の大塚氏は「(旧東芝に由来する)低温ポリシリコン液晶は非常に作るのが難しく、まだまだ日本は優位にあります。この難しい技術を海外に持っていくのは困りますね。中国の役人とも話しましたが『作るのが難しくて、お金をかけても簡単にはやれない』と言っていました」と述べたうえで、だからこそ中国や台湾、韓国メーカーからJDIが出資を受けることは「非常に好ましくない」と話していた。

それだけ大事なはずの技術を有するJDIだったはずなのに、独立不羈をめざした官製再編は奏功しなかった。

JDIが助けを求めたのは、台湾タッチパネル大手のTPKホールディングスと中国の投資会社ハーベスト・テック・インベストメント、それに台湾の投資ファンドCGLからなる「Suwaコンソーシアム」。コンソーシアムが、経営が立ちゆかなくなったJDIに対して最大で800億円を出資し、実質的に傘下に収める計画が公表された。韓国や台湾、中国勢に対抗して再編され、日の丸を背負ったJDIは結局7年で、仮想敵の台湾、中国勢に身売りすることになってしまったのである。

経産省の官製再編の失敗である。

経産省介入派は外国には弱気の内弁慶の嫌いがあり、なりふり構わぬ中国の介入派にはかなわなかったとも言える。

JDI発足時、大塚社長は経産省を評して、こう漏らしたことがある。

「経産省の人は理解力はあるし、説明能力もある。本や雑誌も読んでいる。絵を描くこともできる。でもまったくエレクトロニクス業界を経験したことがない彼らに本当に美しい絵を描くことはできますかね。たとえ、絵を描くことはできても、その絵に魂や情熱は入っているでしょうか」

記者の質問に答えるジャパンディスプレイ(JDI)の月崎義幸社長(左)=2019年4月12日、東京都港区

記者の質問に答えるジャパンディスプレイ(JDI)の月崎義幸社長(左)=2019年4月12日、東京都港区革新機構幹部には、このときまでに秘かに成功報酬制度が導入されていたことが、後に私たち朝日新聞の報道によって明らかになっている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください