働き方改革のマネジメントで、従業員の「働きがい」を犠牲にしていませんか?

2019年05月20日

4月から有給休暇を年間5日間取得させることが義務化され、対応に追われた会社も多いことだろう。これは、ご存知の方がほとんどだろうが、「働き方改革」という名の下の法律改正の一環だ。

「働き方改革」として、残業時間の削減、生産性の向上などが叫ばれ、実際に会社は試行錯誤している。無駄な残業が減ることは喜ばしいことだ。その一方で、次のような声もたくさん聞く。

「思いっきり仕事ができなくなった」

「仕事がつまらなくなった」

「生産性が追い求められて、かえってプレッシャーがきつくなった」

「働きがいがなくなった」

イメージ写真 Olivier Le Moa/shutterstock.com

イメージ写真 Olivier Le Moa/shutterstock.com

繰り返しになるが、無駄な残業が減ること、無駄な作業などがカットされることはいいことだ。しかし、現場を見てみると、あまりにも「時間削減、生産性向上」ばかりがフォーカスされ、そこが追求されすぎてしまった。その結果、仕事そのものや職場を通じた、「働きがい」が忘れられてしまったきらいがないだろうか。

4月に施行された改正労働基準法は、年間10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年間5日は使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられた(資料「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 厚生労働省」)。また、残業と言われる時間外労働も、大企業は4月から、中小企業は1年間の猶予期間があるが、原則として月45時間、年間360時間と上限が定められた(資料「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 厚生労働省」)。ともに、違反した場合には企業に罰則が科されることがあることから、今までの対応と違ってきている。(論座編集部)

働く多くの人に聞けば、「お金のためだけに働いているのではない」と答えるだろう。仕事を通じて、世の中をよくしている実感や、人の役に立っている実感、人とつながっている温かさ、自分の成長を感じる喜び、人から認められる喜びなどが伴っているように感じているからだろう。

そうしたものが感じられない仕事は、「労働」になり、それは、たとえ時間が短くなったとしても、つらいし、ストレスから解放されることにはならないのではないだろうか。

そして、働き方改革として、無駄な時間を削るためにマニュアル化が推し進められている。そうした中で、こういった声も聞こえてくる。

「自分で考える余地が少なくなった」

「時間を切り詰めるために、お客様と心を通わす時間が取れなくなった」

「多少時間はかかっても、クオリティを追求することが楽しみだったのに、そんな時間は取れなくなった」

「終始時間に追われているような感じがして落ち着かない」

イメージ写真 gerasimov_foto_174/shutterstock.com

イメージ写真 gerasimov_foto_174/shutterstock.com「働き方改革」で大事なのはなんなのだろうか。それは、無駄な作業や時間を減らし、「働きやすい」職場を実現するとともに、一見無駄に見えても、「働きがい」を得るために必要な時間はしっかり残すということではないだろうか。

つまり、生産性だけの視点で見ないで、非生産的であっても、「働きがい」の実現のために、必要な時間はしっかり残すということだ。

違った視点からみたら、「働きがい」を得るための時間を残すために、無駄な時間は削減するともいえる。

健全な職場は、「働きやすさ」と「働きがい」がバランスされるものだと思う。実際、働きがいを失った職場は、どんなに働きやすくても、仕事に前向きに取り組む人材が集まってこない。従業員の士気がいまいち上がらない。そんな従業員ばかりになれば、結果、業績もパッとしない。そんなサイクルに陥いることが予想される。

一方で、私の周囲を見回してみると、大いに「働きがい」を大切にしている会社もある。そのような会社では、活き活き働いている人が多く、すごくいい空気感が流れている。空気感なんていうと、とても曖昧なものであるが、実際にその場に立つと感じられるものがある。そして筆者は、そういう曖昧なものこそ大事だと考えている。

また、「働きがい」を大切にしている会社には、人材難のこの時代にもたくさんの人が集まっている。これらの会社は従業員に働きがいを持ってもらうために何を大切にしているのだろうか。

申し遅れたが、私は、社会保険労務士として、また、経営者のディスカッション・パートナーとして、多くの会社に関わらせてもらっている。規模は従業員数人から数千人までとまちまちだが、その多くがオーナー企業だ。そんな中で、見て感じたことを書かせていただきたい。

下田直人さん自身、東京と沖縄の2地域居住をしながら、働き方を見つめている=沖縄県名護市の「BOOK CAFE AETHER」

下田直人さん自身、東京と沖縄の2地域居住をしながら、働き方を見つめている=沖縄県名護市の「BOOK CAFE AETHER」「モノが世の中にあふれ、作れば売れるという時代は終わった」「若者を中心に物欲がなくなってきている」などと言われて久しい。

人は「モノ」を買うのではなく、「モノ」を通して得られる経験を買うなどとも言われている。

そんな中で少し前、ミニバンのCMで「モノより思い出」というキャッチコピーがあった。このフレーズには、このミニバンを買うと、「家族仲良く、かけがえのない時間を共有できますよ」「家族みんなで、同じ体験を共有できますよ」というメッセージが秘められていた。そして、「そんな体験がこの車を買うとできるのですよ!」というメッセージだったはずだ。

このモノより経験に価値を置くというのは、何も消費者だけの話ではない。働くということも、お金(=生活)のためという部分が占める比重がだんだん軽くなってきている。そして、その会社、その仕事を通して、「どんな経験を得ることができるのか?」という部分に重きが置かれるようになってきているのではないかと思う。

もう少し具体的に言うと、経験に価値を置くとは、経験を経て得られる感情に価値を置くということだ。わざわざ、時間を費やして、不快な感情を得たいと思う人はいない。つまり、仕事を通じて自らの成長を実感できたり、人から認められたり、職場やお客様を通して、人とのつながりや、温かさを感じられたり、そんな「快」の感情を抱ける経験が多くできる会社にやりがいを持った人が多く集まってくるように思える。これは、今までもそうだったかもしれないが、その傾向がより強まっているのではないだろうか。

イメージ写真 TZIDO SUN/shutterstock.com

イメージ写真 TZIDO SUN/shutterstock.comそういった視点から「働きがい」を大切にしている会社をよく見てみると、確かに従業員にそう感じてもらえる仕掛けを用意している。

例えば、ある会社は、社内専用のSNSを使って、会社のコアバリューに沿った行動をしている従業員には「いいね」を送り合う仕組みを作っている。こうして、承認を見える化して「快」の感情を得られるようにしつつ、従業員の行動がコアバリューからぶれないようにしている。

ある会社では、週に1回、昼休みは、社長の奥さんが手作りしたランチを社内で食べる。ここには強制は一切ないが、ほとんどの従業員が集まる。中には会話にあまり加わらないものの、その場にはいるという人もいる。ということは、みんなと同じ場で食事をするというだけでも、そこに温かみや何らかの快の感覚を感じているのだろう。

少し話が変わるが、私は数年前から、儒学のひとつである、陽明学をその道の大家である福岡女学院大学の難波征男名誉教授に教えて頂く機会を得た。

儒学の中では、「良知」という言葉が出てくる。今の言葉にすると「良心」という言葉に近いと私は捉えている。「良知」というのは、「良」という感じが入っているので、「何か良いこと」のようなイメージを連想しがちだ。しかし、難波先生からは、この「良」という字を「本来」と訳すとわかりやすいと教えて頂き、膝を打ったことがある。

つまり、「良知」とは、「本来、人が知っていること」。「人が誰かに教えられなくても生まれつき知っていること」であり、「良心」とは、「本来の心」。「人が本来知っていること(良知)に従って行動したいと思う心」なのだと理解した。

それは、「困っている人がいたら寄り添いたい」「悲しんでいる人がいたら慰めてあげたい」「思いやりを持って人に接したい」そんな心だ。人間が持って生まれた本性のようなものかもしれない。

実際にこの「良心」の通りに行動できるかどうかは別だ。私も、そうは思っていても、現実にはできない時がたくさんある。しかし、この心に従って、行動した時は、自分の心がなんとも「快い」。本性の通りに行動するのだから、それが人間のありのままの心の姿だからかもしれないが、なんとも清々しい気分になる。

そのような良心がついつい発揮されてしまうのも「快」の感情を得る経験である。

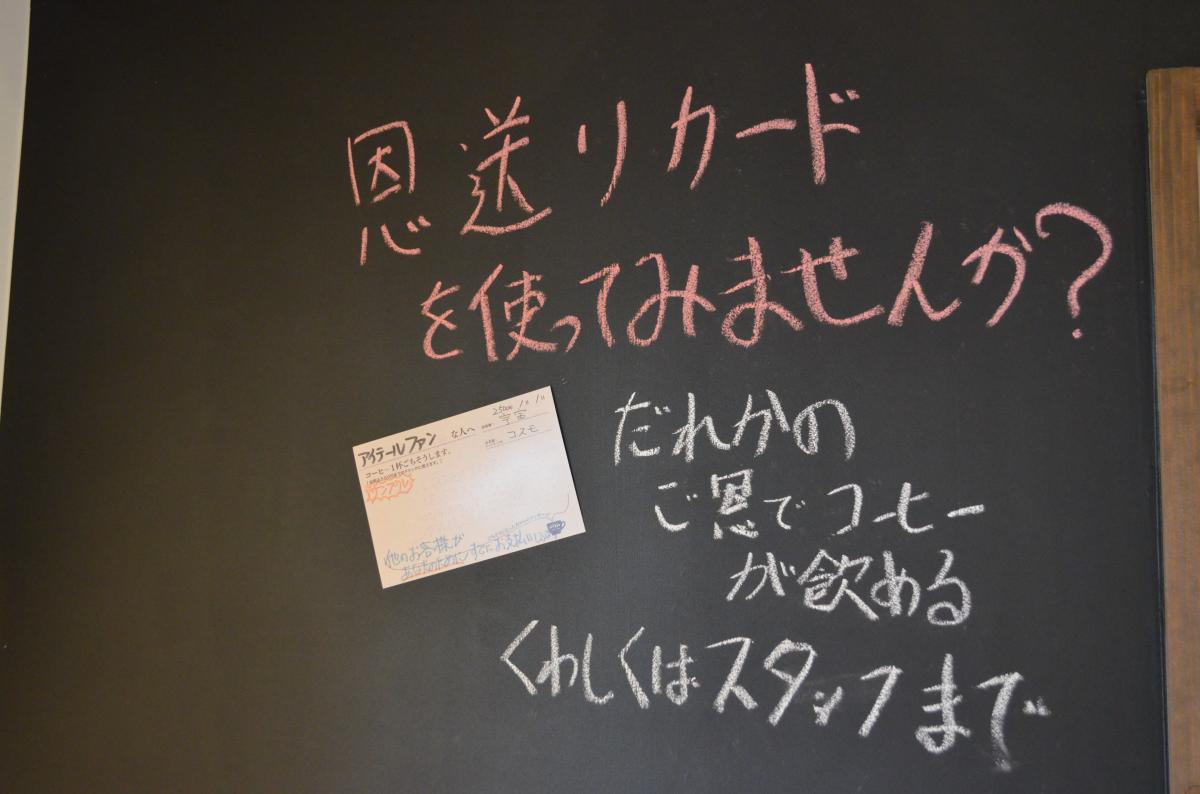

下田さんがオーナーを務める沖縄県名護市の古民家カフェ「BOOK CAFE AETHER」では、見知らぬ人に1杯のコーヒーを贈り、見知らぬ人から1杯のコーヒーを贈られる「恩送りカード」が行われている

下田さんがオーナーを務める沖縄県名護市の古民家カフェ「BOOK CAFE AETHER」では、見知らぬ人に1杯のコーヒーを贈り、見知らぬ人から1杯のコーヒーを贈られる「恩送りカード」が行われている会社の中に、そんな仕組みを意図的に構築することもひとつのポイントと言える。

例えば、兵庫県に30店舗以上の調剤薬局を展開している株式会社グッドプランニングは、薬剤師にとことん患者さんに寄り添うことを奨励しており、それができた従業員が認められる。

この調剤薬局では、どんな処方箋を持ってきても、その薬を用意する方針を決めている。これは、当たり前のように感じるが、実際はそうではない。薬局によっては、あまり出ない薬は在庫として持ちたくないため、処方箋の内容から、患者さんを他の薬局に回してしまうところもあるという。しかし、この薬局ではそれをやらない。そんなところからも、この会社の患者さんに寄り添う姿勢が見て取れる。

ある時、在宅療養している末期がんの患者の自宅に痛み止めの薬を届けに行った時があった。医師の指示のもと、処方箋どおりの薬を届けたのだが、患者さんがその薬を飲み込むことができないと、家族が困惑していた。

そこで、その従業員は、営業時間終了後の夜にもかかわらず、薬局に戻って医師に連絡を取り、許可を得て、1時間かけて薬を粉砕して、再び持って行き薬を服用することができた。翌日、家族から連絡があり、「昨日亡くなりました。おかげさまで、最期に穏やかでよい時を過ごせました。医師、看護師はいろいろしてくれるものと思っていましたが、薬剤師がこんなことまでしてくれるとは思ってもいなかった。みんなにも伝えたいと思います」とお礼を言われた。

通常、経営という視点で考えたらば、このような行為は生産性を低める行為として奨励されない。薬局としては、医師から指示された薬を処方箋のとおり調剤し、届ければいいわけであり、それ以上の義務はないからだ。しかし、ここでは、生産性を下げたとしても、こういった患者に寄り添う行動が称賛される。そして、この会社の中にはこのようなエピソードがたくさんある。

薬剤師は、難しい国家資格をパスしてきた人たちだ。もともと「人の役に立ちたい」「困っている人を助けたい」という気持ちが強く、良心を発揮したいと思う人が多い。しかし、他の薬局では、生産性を上げることの方がより強調され、長く業界で働く中で、こうした気持ちに蓋をしてしまっている人が多い。そんな中で、この薬局では、思いっきり良心が発揮できる。

株式会社グッドプランニングの吉田社長は、「目の前だけを見れば、利益を下げることかもしれないが、こういう経営の方針を決めたことで、結果的には患者さんの心に寄り添うことができる、いい薬剤師が集まってくるようになった。そして、そのことにより、患者さんから支持される薬局となり、長い視点で見た場合に、経営に大いにプラスになっている」という。

沖縄県人材育成認証企業にも認定されている沖縄市で介護施設を運営する株式会社いきがいクリエーションは、企業名のとおり、「いきがい」を大切にし、「いきがいを一緒につくる」という経営理念のもとに事業を営んでいる。「いきがい」は、「利用者のいきがい」、「地域の人々のいきがい」、「従業員のいきがい」という3方向で考えられている。

「利用者を障害のある弱者、患者と見るのではなく、当然ながら一人の人であり、自分がもし同じ立場だったらどうして欲しいのか?」

そんなことを、一人一人の職員が考え、利用者の「いきがいの実現」をサポートしている。

利用者が通所介護サービスを利用するには、通所介護事業所が利用者ごとに作成する「通所介護計画書」の作成が必要だ。これには、支援の内容やそれを提供することで利用者が獲得する目標などが書き込まれている。

しかし、この事業所では、それだけにとどまらない。計画書は「いきがいライフプラン」という名称のもと、自分らしさ、その人の生きがいを探っていき、その実現のサポートをしていく個別支援計画にまで昇華させているのだ。

主役はあくまでも利用者であり、職員はそのサポーターだ。ここでは、一般的なデイサービスであるような全員が同じことを行う歌の時間や運動の時間などという画一的なものはない。皆が、自分の生きがいを実現するために、デイサービスの時間を使う。

例えば、ある女性の利用者は、若い頃、歌をうたうのが得意だった。もう一度みんなの前で歌をうたいたいと願った。その願いを実現するために、職員は一緒に考え、手を貸す。しかし、あくまでも手を貸すのであり、主体は利用者なのだ。

そこで、「公民館で歌をうたうには、公民館のトイレを利用しないといけないね。階段を使えないといけないね。そうするためにはどうする?」と利用者に投げかける。そうすると、その日からそのための訓練を自ら能動的に行うようになる。生きがいを得るために利用者が輝き出す瞬間だ。

イメージ写真 Tom Wang/shutterstock.com

イメージ写真 Tom Wang/shutterstock.comまた、この女性の利用者は、歌をうたいたい仲間を募って、合唱サークルを結成した。名前は、「いきがい青年部合唱サークル」。100歳までは青年部なのだそうである。今では、この利用者は、「この日はデイサービスを休む」と言ってくるそうだ。「なんで?」と聞くと、「他のデイサービスで歌をうたってくれと呼ばれているから」だという。

会社としてみては、その日の収入がなくなるわけだが、この女性は、確実に自分の生きがいを手に入れたわけだ。

薬剤師同様、介護の現場に携わる職員も、人の役に立ちたいという思いが強い人が多い。それが、この会社では思いっきり実現できる。それは、言い換えれば、「良心の発揮が妨げられない」ということにもなろう。この会社も、そこにまさしく「いきがい」を感じる職員がどんどん集まっているという。

終身雇用制度は崩壊したと言われて久しいが、本当にそうなのだろうか。従業員の働きがいを追求している会社を見ていくと、終身雇用、もしくは、従業員に長く働いてもらうためにはどうすればいいかをずっと考えている。

最近は、多くの会社が長く働いてもらうための策を打ち出している。しかし、それは人材難に陥って、急きょそのような施策に変えたというのが実情の会社も多いはずだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください