日本人に起業精神が求められる時代に期待される再検証

2019年05月15日

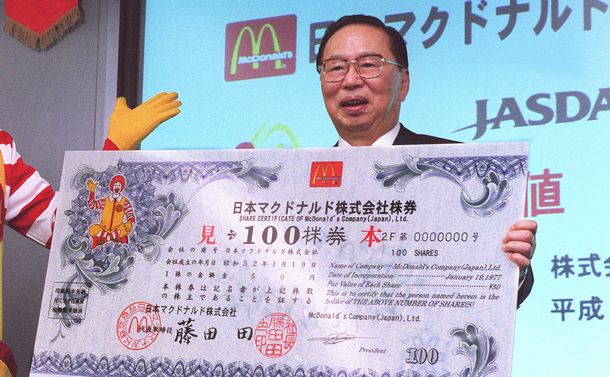

株式を上場し、100株券の見本を掲げる藤田田・日本マクドナルド社長=2001年7月26日、都内で

株式を上場し、100株券の見本を掲げる藤田田・日本マクドナルド社長=2001年7月26日、都内で

復刊された新装版『ユダヤの商法』が発売3週間で3刷に突入した。なぜ、今、藤田田なのか? 藤田が最盛期の1991(平成3)年夏、藤田の自伝ともなる小史を書いた経験を基に、考えてみたい。

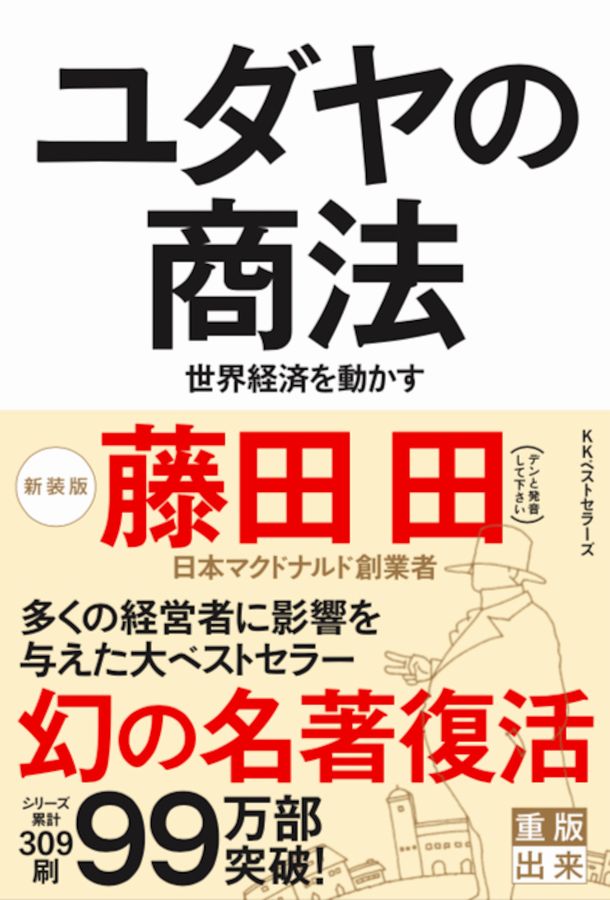

2019年4月12日、47年ぶりに藤田田著の『ユダヤの商法』(KKベストセラーズ)が復刊された。同書は1972(昭和47)年5月に初版、現在までに総計279刷85万7000部(今回の3刷含む)の増版を重ねた大ベストセラーである。

『ユダヤの商法』(KKベストセラーズ)

『ユダヤの商法』(KKベストセラーズ)では、なぜ今藤田田の『ユダヤの商法』など計6冊が復刊されたのか。

それは「労働力不足」が大きな問題となり、新しく「一億総活躍社会を実現する改革」(働き方改革)が始動する中で、若者をはじめ多くの日本人に自らビジネスを起業する「ベンチャー精神」が求められる時代に突入したからだ。

このような時代の変革期に藤田の『ユダヤの商法』には、金儲けのノウハウをはじめ、脱サラして「アントレプレナー(起業家)」を目指すヒントが詰まっている。

「78:22の宇宙法則」を筆頭に「女を狙え」、「口を狙え」、「首つり人の足をひっぱれ」、「懐疑主義は無気力のモト」など、ユダヤの5000年の歴史のなかで蓄積されてきた知識・知恵を、「97法則」にわたって解説した、まさしく“警世の書”なのだ。

藤田は敗戦後、ユダヤ人から“商法”を学ぶことで、お金と金儲けの「力」を知った。そして、迷うことなく輸入商社「藤田商店」を立ち上げた。

藤田自身がベンチャー精神の「塊」だったのだ。

藤田は1926(大正15)年、大阪府生まれ。旧制北野中学校、旧制松江高校を経て1948(昭和23)年に東京大学法学部へ入学。すでに父を亡くしていたので、生活費や授業料を自分の才覚で稼ぐために、GHQ、つまり進駐軍の通訳に応募し合格。夜間は通訳として働いた。給料は1万1800円。公務員の初任給が2300円の時代、その「5倍」以上稼ぎ、毎晩飲み歩いていたという。

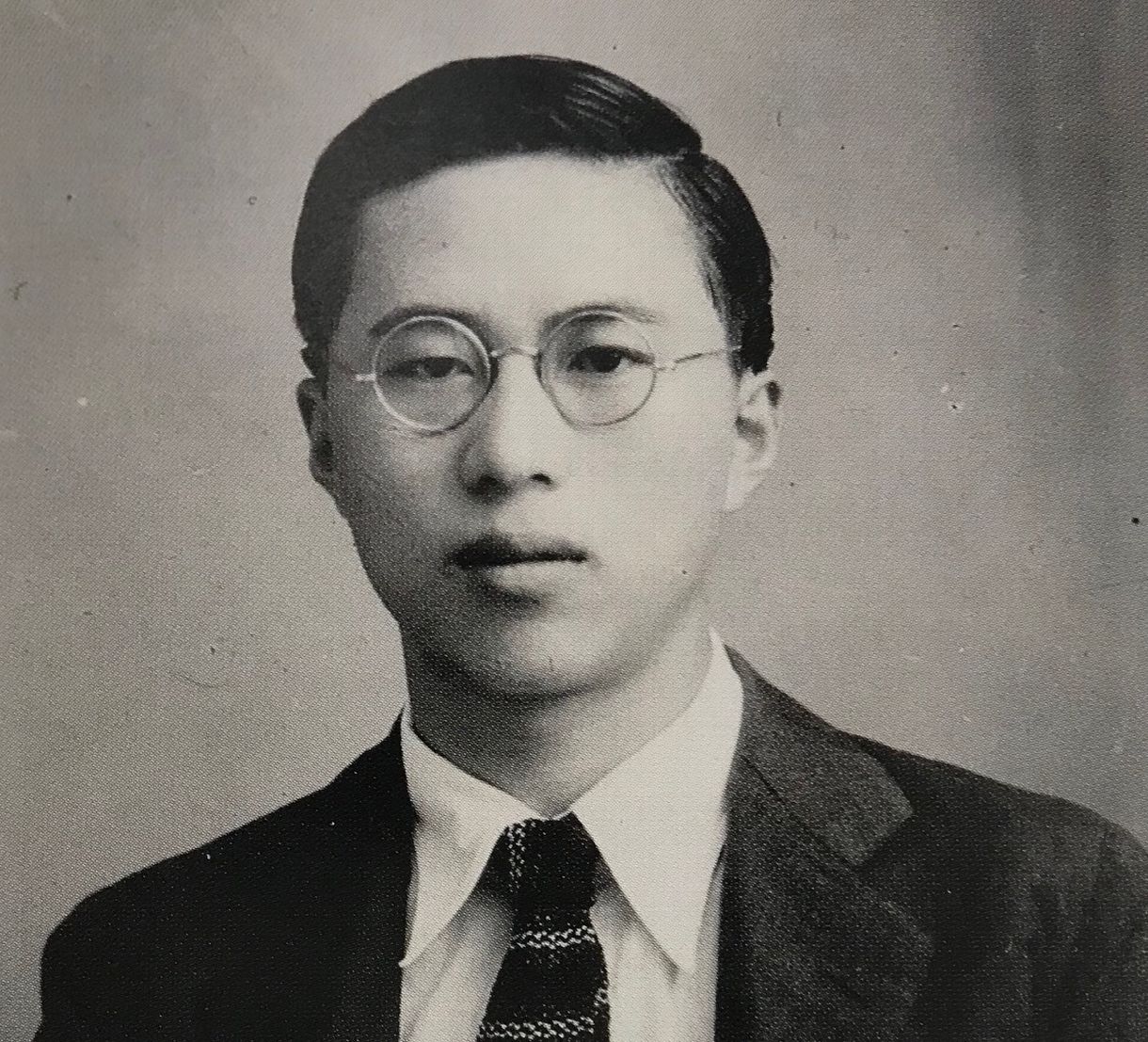

東大生でGHQの通訳を務めていた頃の藤田田

東大生でGHQの通訳を務めていた頃の藤田田ユダヤ人は敗戦による価値観の崩壊などとはまったく無関係で、藤田がよく言う「金がなかったら何もできゃしないよ!」を実践、実にたくましかった。ユダヤ人の武器は語学。英語のほかに、ドイツ語やフランス語、スペイン語をあやつり、世界にネットワークをはってビジネスをしていた。藤田はユダヤ人の生き方の中に商人の理想像を見いだし、ユダヤ商法を学ぶため、ウイルキンソン軍曹に「弟子入り」する。

中国人名の「ミスター珍」と名乗った藤田は、この時期、多くのユダヤ人と仲良くなり実地教育を受けたという。後に藤田が「国籍不明の顔」と揶揄(やゆ)された所以である。

筆者は1991(平成3)年夏、日本マクドナルド広報部から頼まれ、社史『優勝劣敗——日本マクドナルドの20年あゆみ』を執筆するため、藤田に2時間近くインタビューし、「凡眼には見えず、心眼を開け、好機は常に眼前にあり。 藤田田物語」を400字原稿用紙で40枚程度書いたことがある。

その際、藤田は東大法学部卒の弱点は、「『人生はカネやでーッ!』と言いながら東大法学部卒の肩書きでエリートコースを歩いていきたいという欲望を捨てられないことだ。そうなると今の自分の姿を“仮の姿”とみなしてしまい、金儲けに情熱を傾けられなくなる」というのだ。そんな中途半端な藤田を見て仲間のユダヤ人たちは「オマエのエリート根性には一銭の値打ちもない」と切り捨てた。

その時藤田は、東大卒の「仮の姿」ではなく、「本物」藤田田として生きる覚悟をしたのだ。

藤田は東大卒についてこう喝破した。

――国家公務員という名のお役人の幹部の大半は、東大卒である。国民の税金で勉強させてもらった東大生は、卒業するとお役人になり、一生、税金を食って過ごすのである。資本主義の世界において、こんなバカな話はない。(新装版『ユダヤの商法』180頁)〉

東大からお役人というエリートコースは「一生、税金を食って過ごす」ことなのだ(イラスト:渡邉孝行)

東大からお役人というエリートコースは「一生、税金を食って過ごす」ことなのだ(イラスト:渡邉孝行)ユダヤ人は、藤田に金儲けのコツを教えた。しかし、ユダヤ人から見た藤田には、まだ大きな欠点があった。それは、藤田の「懐疑主義」である。ユダヤ人は「他人を信じずに、自分ひとりを信じようとする態度は悪くはないが、それが昂(こう)じて他人の言うことをすべて疑ってかかることは、行動のエネルギーをそぎ、最後は無気力に陥ってしまうだけだ。それでは金儲けなど100年経ってもできない」と、藤田をこき下ろした。

そうした“教えを“消化”した藤田は、GHQのユダヤ人たちを「仲間」と信じ、通訳のほかにサイドビジネスを始めた。英語にくわえ、ドイツ語もあやつれたのが武器だった。

こうして後年、「銀座のユダヤ人」との異名を轟(とどろ)かす藤田田が誕生した。

藤田は大学2年になる頃、過分な「外貨割り当て」を受けてユダヤ人ルートで欧州に出張。ハンドバッグやアクセサリーなどを輸入し、百貨店などに卸すビジネスを始めた。これが1950(昭和25)年4月、輸入商社「藤田商店」の設立につながる。

この頃の藤田は、「清水の舞台から飛び降りる」ような覚悟で住友銀行(現・三井住友銀行)新橋支店に、月々5万円の定期預金を始めた。目標は100万円。100万円を貯めるためには1年8カ月(20ヵ月)かかった。藤田は、人生は「仕事×時間=巨大な力」と確信し、定期預金という形でそれを実証した。当時、5万円といえば現在の約180万円の価値があった。

藤田は、「毎月定期的に5万円を貯金することで、人生に対して何かふっきれていくものを感じた」という。それは、「東大法学部卒の〝権威〟とか、外交官になる〝夢〟とか、無気力の世界へと導く〝懐疑主義〟とか、そういう虚妄の世界とは全く異なる地道で堅実で真実の世界であった」と述懐する。

藤田は、目標の100万円(現在の約3600万円)を貯める頃には、「100万円をどう活用してビジネスを拡大するか」に興味が移ったという。高額な定期預金を自らに課し、それを毎月続けることで、実業の世界へ「心眼」が開け出したのである。

そこで経営哲学となったのが「ユダヤの商法」であった。

藤田商店の社員旅行でマカオを訪れた藤田田さん(中央)=1970

藤田商店の社員旅行でマカオを訪れた藤田田さん(中央)=1970

筆者が藤田にインタビューした時、元金の総額は480カ月×10万円で4800万円だが、これが複利で回り、利回り後の貯金額のトータルは「2億1157万6654円」(91年4月当時)になっていた。藤田は、「息子の元(現・藤田商店社長)にこの貯金は私が死んでからも100年続けて見ろ! 親子3代で続けることになるかもしれ ないが、そうすればいくらになるのか。こういう『粘り強い日本人』が一人くらいいてもいいだろう!」と強調した。

藤田は、『ユダヤの商法』の中で、「ユダヤ人は徹底した現金主義で、銀行預金さえ信用しない」と記している。だが、藤田は銀行を信用し、定期預金という形で人生が「仕事×時間=巨大な力」ということを証明しようとした。近年のマイナス金利政策時代では月々10万円貯金しても利回りは増えないだろうが、藤田が亡き後も10万円貯金を続けていれば、推定で「6~8億円」になっているのかもしれない。藤田が始めた定期預金は令和元(2019)年で69年目に突入している。

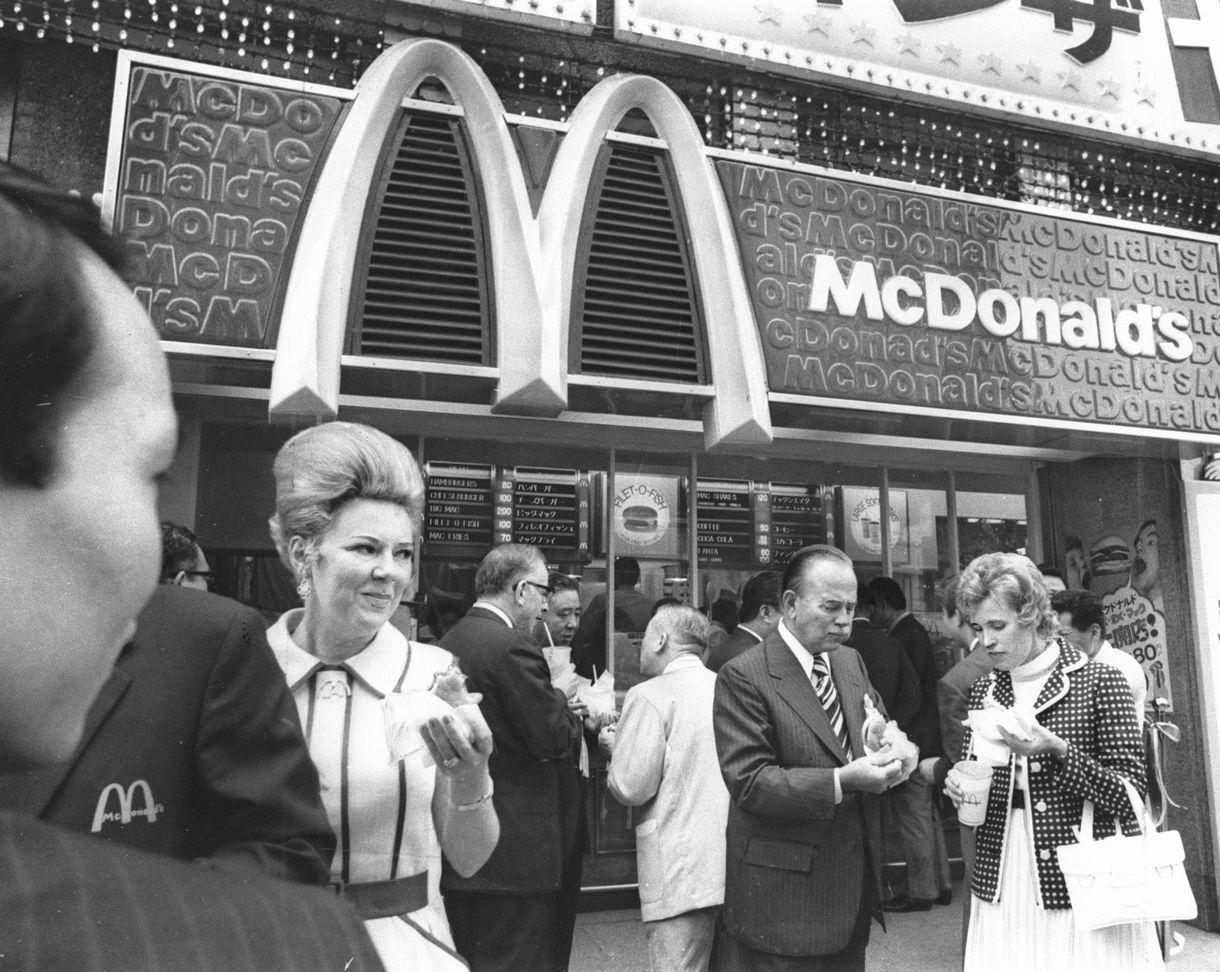

東京・銀座に開店したマクドナルド1号店 =

1971年7月20日

東京・銀座に開店したマクドナルド1号店 =

1971年7月20日人間の味覚は12歳までにどんなものを食べて来たかで決まるといわれるが、藤田は日本マクドナルドのハンバーガーを家族連れ、子供たちに食べさせるために様々な販促を行なってきた。

1号店の銀座三越店が開店してから48年の歳月が

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください