システムの大変革だったが、人々のライフスタイルに劇的な変化をもたらさなかった

2019年05月23日

例えば司馬遼太郎は「坂の上の雲」(文藝春秋・1999年)を次のような一文で始めている。

「まことに小さな国が、開化期をむかえようとしている」

しかし、明治維新を迎えた日本は決して「小さな国」ではなかった。

維新の時の日本の人口は3330万人。この時期のフランス(3800万人)、ドイツ(3300万人)、イギリス(3400万人)に伍するような人口大国だったのだ。

しかも、1853年の「黒船」の来航後、幕府は日米和親条約(1854年)を結び、積極的に開国政策を進めていたのだ。

時の老中首座は阿部正弘。いわゆる「安政の改革」を断行し、鎖国政策を転換し、講武所や長崎海軍伝習所・洋学所などを創設した。後に講武所は日本陸軍・長崎海軍伝習所は日本海軍・洋学所は東京大学の前身となっている。

阿部は和親条約締結後3年(1857年)、老中在任のまま急死するが、その後を受けて老中首座になった堀田正睦も、その後大老に就任した井伊直弼も開国政策を推進したのだった。

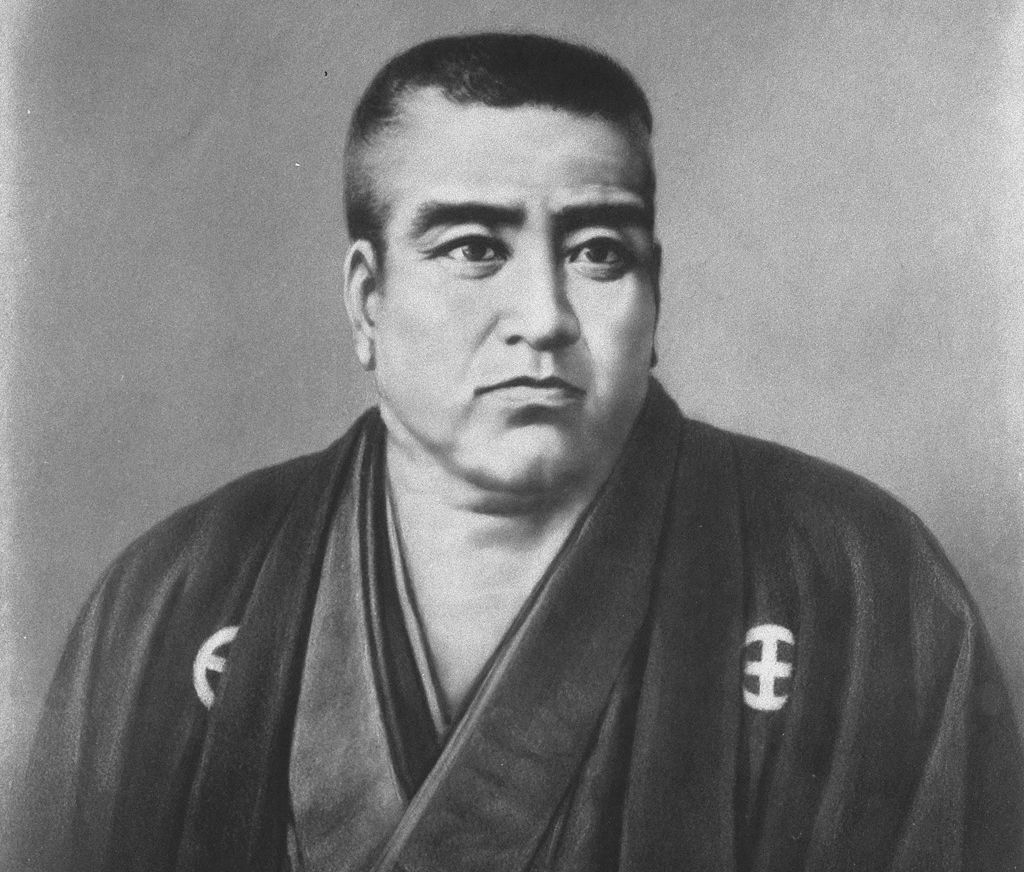

西郷隆盛とされる肖像画=国立国会図書

西郷隆盛とされる肖像画=国立国会図書西郷隆盛は明治維新後「攘夷は幕府を倒すための口実にすぎなかった」と述べているが、西郷自身もある時期までは(おそらく1863年の薩英戦争で大敗するまでだろう)本気で攘夷を考えていたのではないだろうか。

明治維新の最大の皮肉は薩摩や長州・土佐等が攘夷論を掲げて幕府を倒したことだった。

ただ、開国は大きな時代の流れだったので、薩長も維新後は、当然のように、開国政策を継続し、さらに推進したのだった。当時の大衆のムードは圧倒的に攘夷、薩長はこのポピュリズムに乗って倒幕を果したのだが、結局は幕府の政策を踏襲したのだった。

こうして見てみると、明治維新は決して欧米流の「革命」ではなく、政策的にも人事的にも幕府の政策を維持・強化したものだったのだ。

たしかに、明治政府の要職は薩摩・長州・土佐等の旧藩士達によって占められたが、幕臣の勝海舟も榎本武揚も明治政府の高官になっている。勝は海軍卿を経て参議・枢密顧問官に、榎本は外務大臣・文部大臣などの要職を歴任している。

最後の将軍徳川慶喜も一時は謹慎を余儀なくされるが最終的には公爵に叙せられ、貴族院議員になっている。

他の多くの幕臣達も明治政府に任官している。明治8年の官員録によると、明治7年の勅任官・奏任官のうち31%が旧幕臣であり、旧薩長藩士の19%を大きく上回っている。勅任官では53%が薩長、10%が旧幕臣となっていた。

つまり、顕職の半分以上は、薩長によって占められていたのだが、全体を見ると旧幕臣が3割強と薩長を大きく上回っていたのだ。

足利市立美術館提供

足利市立美術館提供日本が大きく変わったのは第二次世界大戦後、それも高度成長期以降だったといえるのだろう。

こう見ていくと、江戸時代と明治時代は「維新」にもかかわらず連綿として結がっていたともいえるのではないだろうか。

江戸時代は日本がようやく中国の巨大な影響から脱して日本独自の文化を築いた時代だった。明治維新によって、たしかに欧米化は表面的には進み、人々は断髪し、背広を着るようになったのだが、江戸時代的日常生活はそれ程大きく変った訳でもなかったのだ。

アメリカのジャパノロジスト、スーザン・ハンレーは「江戸時代的」日常・ライフスタイルは「日本的」なものとして定着し、高度成長期まで続いていったと述べている。

この意味では明治維新は「革命」ではなかったといえるのだろう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください