中高生で獲得すべきスキルへの投資で悩んでいませんか?

2019年05月21日

学校現場でタブレットやノートPCの使用が急速に広がっている。

アクティブラーニングといった授業での使用に加えて、教師と生徒、生徒間などのやりとりや職員室での業務をインターネットのプラットフォーム上で行うことで、効率化、スピード化を進めている。

しかし、そこには忘れられがちな課題が一つある。プログラミング教育だ。

特に高校では、高度なICT社会を支えるプログラマーやエンジニアの卵を育てるプログラミング教育でノートPCは欠かせない。

家計の負担、学校の負担を考えると、タブレットとノートPCの2台は持てない。子どもの将来を託すみなさんは、どのような選択をしているのか。

ゴールデンウィークに伊豆長岡温泉で行われたワークショップの様子

ゴールデンウィークに伊豆長岡温泉で行われたワークショップの様子私は、4月30日から5月3日、静岡県伊豆の国市の伊豆長岡の温泉旅館で行われた中高生対象のワークショップを取材した。旅館の大広間には、東京や大阪、名古屋のプログラミング・スクールで学ぶ中高生25人がいた。

企画したのは、中高生向けのプログラミング教育で知られる「Life is Tech!」(ライフイズテック)だ。ITスキルやコミュニケーション力がある大学生がメンターとして選ばれ、ライフイズテックのスタッフとともに、二つの自治体が提示した地域が抱える課題やゲーム開発に向き合った。

メンターのアドバイスを受けながら1人で開発していく通常のキャンプと違い、今回は、中高生が持つ自由な発想と3~4人によるチームで開発する。通常のプログラミング・スクールより実践的なハッカソンだ。

集まった中高生やメンターがそれぞれ持ち込んだのは、愛用するノートPCだった。その大半が、「MacBook」だ。メモを取るにも、ノートPCを持ち運び、簡単な検索や記録のための写真撮影は、スマホでこなす。

デスクトップ型パソコンもなければ、IT環境が整った研究室や大学、学校でもない普通の温泉旅館だ。簡単に言えば、ネットで調べたり、情報をチームで共有したり、共同開発したりするために、Wi-Fiが飛んでいるだけだ。ただ、共通しているのは、タブレットではなく、プログラミングがやりやすいノートPCという点だ。

ただ、このように、中高生がそれぞれ個人所有のノートPCを開いてプログラミング教育を受けている光景は、学校でほとんど見られない。

学校のパソコンルームにあるのは、机と一体型のデスクトップ型パソコンや、全生徒共有のタブレットやノートPCで、数が限られている。使うのは授業の時だけで、パソコンルームは通常は鍵がかかっていたり、インターネットと遮断されていたりする学校も珍しくはない。パソコンの減価償却が終わった後も、予算の関係で古いパソコンを使い続けている学校も多い。アクティブラーニングでの活用でも、プログラミング教育でも、教員のスキルといった壁にもぶつかる。

しかし、学校を一歩出ると、生徒はスマホを駆使して、コミュニケーションを取ったり、動画コンテンツを作ったりしている。家に帰れば親や家族共有のパソコンを使って絵を描いたり、調べ物をしたり、リポートを書いたりしている。

すでに大学受験は、インターネットの専用サイトから受験のエントリーをし、合格発表もネット上で行われている。大学に入れば、ノートPCを開いて授業を受け、必要なことをチャート入りでメモしていく。必要があれば、スクリーンを写真で撮る。紙とペンの存在感が薄れている。

文部科学省の「学校におけるICT環境の整備状況」の実態調査によると、2018年3月1日現在の全国の公立学校では、教育用コンピューターは5.6人に1台配備され、その4割がノートPCかタブレットだった。この比率は、ここ2~3年で急速に伸びている。学校では通信環境の整備だけでなく、固定式のパソコンから共有のタブレットやノートPCへのリニューアル、一部の学校では、個人所有のタブレット化が進んでいる。

ライフイズテックCEOの水野雄介さんに、学校のパソコンがタブレット化していることについて聞くと、このような答えが返ってきた。

ライフイズテックCEOの水野雄介さん

ライフイズテックCEOの水野雄介さん「学校では、アクティブラーニングとプログラミング教育の二つの使い方があります。ただ、様々な教科や部活動で使えるアクティブラーニングでの使用に目が行き、プログラミング教育で利用するためには何が適しているのかという点が忘れられがちになっているのではないでしょうか」

「プログラミング教育はパソコンでないとできません。このような環境では、創造力のあるIT人材を育成するのが難しいと思います」

「現場を分かっている人間なら、FacebookのCEO、マーク・ザッカーバーグのようにデザインをしてものを作っていく人材を育てるには、タブレットでは難しいことを分かっています」

私が昨年、「論座」に書いた記事『個人のタブレットを持たせて通学させる時代が来る』の中で、神奈川県立横須賀高校の取り組みを取り上げた。

16年、文部科学省からスーパーサイエンスハイスクール(SSH)に指定された。市内にある研究機関や大学、企業などの協力を得て、第一線で活躍する研究者から直接指導を受けながら課題研究を行う科目がある。月1回は研究先に通って指導を受けたり、実験をしたりするが、そのためにはインターネット上にある先行・類似の研究をリサーチすることも重要になる。

この学校でも、個人所有のスマートフォンを活用し、アプリ「ロイロノート・スクール」で、専用のクラウドに蓄積された情報を共有してコミュニケーションを取ったり、学習に活用したりしている。この取材で校長は、いずれは入学時にタブレットまたはノートパソコンを購入してもらうことを検討していた。保護者へのアンケートでは8~9割に理解を得られているという。

格安スマホの登場で、スマホの普及は進んだが、タブレットやノートPCの個人所有となると、ハードルが上がる。新入生に個人所有のタブレットやノートPCの購入を求めている学校によると、タブレット1台7万円弱の費用がかかるという。それが例えば、ノートPCの「MacBook Air」の購入となると、量販店でもタブレットの2倍ほどの負担になる。

GWのプログラミングのワークショップに集まった中高生やメンターの大学生たち

GWのプログラミングのワークショップに集まった中高生やメンターの大学生たち私がプログラミングを学ぶ中高生が増え、関連ビジネスのベンチャー企業が出始めていることを取材し始めたのは、13年秋から14年1月にかけてだった。そのとき取材した企業の一つがライフイズテックだった。

今回、東京や伊豆長岡での活動を取材していると、一つの変化に気付いた。参加者の中高生の変化だ。

私は14年3月、流山市とGoogle(グーグル)とライフイズテックが組んで行われたハッカソンを取材した。技術の取得だけでなく、課題を理解してクリエーティブな発想からアプリをチームで開発していく。「Hack 4 Good Teens ITで街の悩みを解決しよう!」をテーマに、公募の中から選抜された中高生が参加者で、すでに開発したアプリをリリースしている中高生もおり、突き抜けた中高生が多かった印象だった。

今回、伊豆長岡のワークショップで参加者にインタビューしていくと、参加の前提がプログラミング・スクールに通う中高生を対象にしているということもあるが、小学生時代や中学生からプログラミングにはまっているよりは、中学2年や3年になってから長期休暇に東京大学や慶応大学湘南藤沢キャンパス、京都大学などを舞台に開かれるプログラミング・キャンプに参加し、関心を持ち始めた人が多いように感じた。比較的共通していたのは中学受験だ。

個人所有のパソコンもなく、プログラミング・キャンプは、レンタルPCで参加していたという共通点も目立った。

名古屋から参加した高校2年の水野七海さんは、中学2年の時にプログラミング・キャンプに参加し、スクールに通い始めたのは中学3年からだ。webデザインから入り、今はiPhoneコースでアプリ開発を学ぶ。プログラミングの世界に足を踏み入れたきっかけについて、「母親から勧められました」と話す。また、「アプリは大人が作っていたと思っていたけど、自分でも好きに作っていけることが分かりました」と話す。

大阪から参加した高校3年の田中智也さんは、中学1年の夏休みに京都大学を舞台に開かれたプログラミング・キャンプに参加し、関心を持った。「当時、携帯ゲームにはまっていて、プログラミングには興味がなかったけど、親から自分で作れるイベントがあると聞いて参加したのがきっかけでした」と振り返る。社会的な課題解決のためにチームで新たなサービスを企画開発することは初めてだったが、共同作業の重要性と、「他人をうなずかせるサービスの難しさを知りました」と語る。

神奈川から参加した高校3年の桑島侑己さんは、ワークショップの感想として、「4日間で開発するのは難しいと思っていたけれど、それらしいものができました。自分のスキルが社会の役に立つのかなと感じられた瞬間でした」と語る。プログラミングを始めたのは、中学3年の夏休みに参加したキャンプから。当初はレンタルPCで学んでいたが限界もあり、高校1年の時に親から「MacBook」を買ってもらった。高校では個人所有のPCを持ち込むことが自由で、多くの生徒が大学生と同じようにノートPCを日常的に使っているという。将来の夢は、人工知能の研究だ。

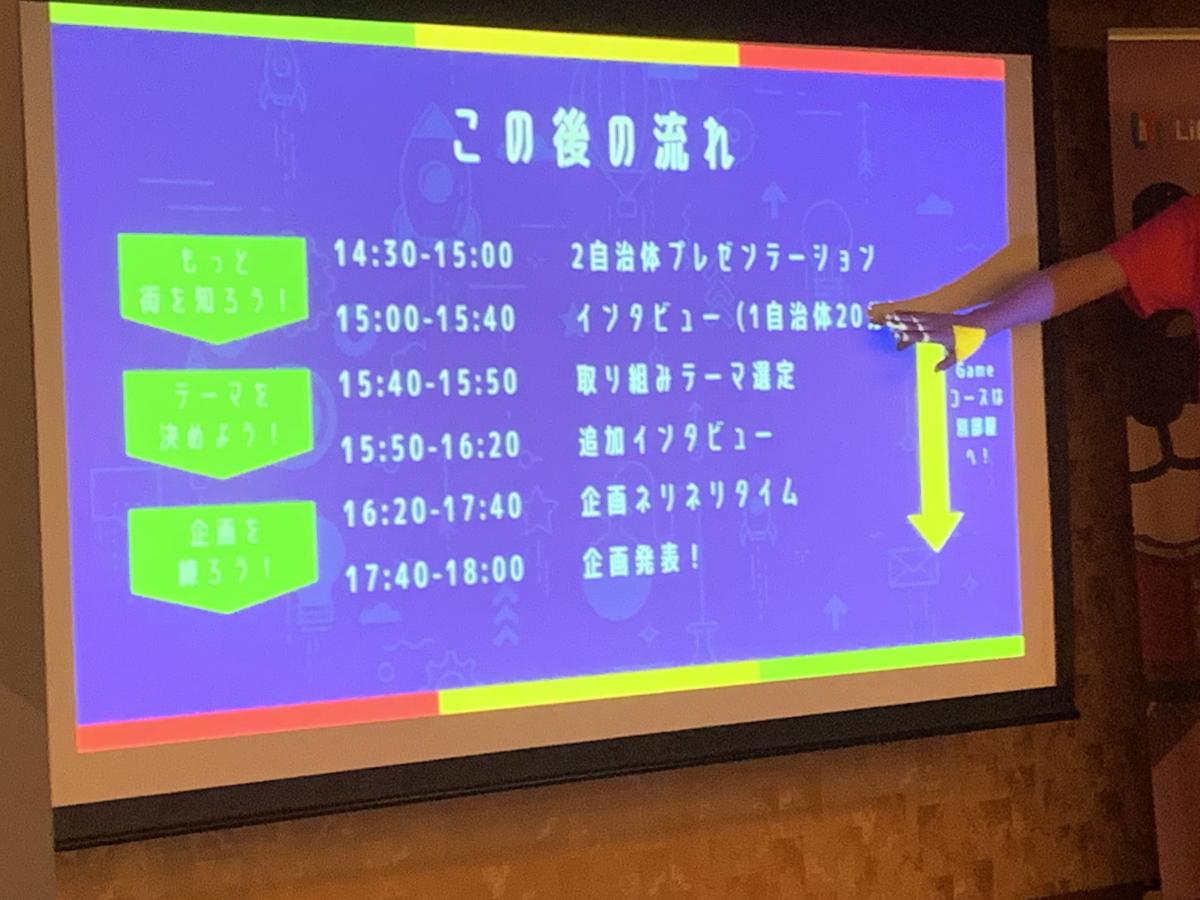

4日間のワークショップは、まず自治体が抱える課題のリサーチから始まった、

4日間のワークショップは、まず自治体が抱える課題のリサーチから始まった、一方、小学生のころからプログラミングに触れていた高校生もいた。

東京から参加した高校3年の田邊萌夏さんは、小学生のとき、習い事の一つとしてパソコン教室に通い、アルゴリズムを作っていた。中高一貫校の受験を経て、プログラミング・スクールに通い始めたのは、中学3年の時だった。「母親が広告を見て、面白そうだよと勧めてくれました」。それまでは、携帯電話もガラケーだったそうだ。

今回のワークショップの参加は、「実社会の課題に向き合うので、将来役に立つのではないかと思った」から。チームでどの課題を選び、どのようなサービスをwebやアプリで提供していくのかを考えたときに感じたのは、交通弱者の問題や医師不足の問題は、資金がないと課題解決に結びつかないということだった。だから、ITと親和性が高いと感じた風評被害に苦労する南相馬市の米農家を支援するサービスの開発を目指したという。

将来の夢は、「現状ではITやAI、VRなどの技術を利用できるのは、お金を持っている先進国に住んでいる人たちです。これでは格差社会がどんどん広がっていってしまうと思うのです。私は、格差を縮めるためにITを活用していきたい。発展途上国のために使えたらいい」と考えている。

今回参加した25人は8チームに分かれたが、4チームはゲーム開発だった。ゲームというと、携帯ゲームや依存症、eスポーツを思い浮かべる人が多いと思う。ただ、このうち1チームが開発したゲームが目を引いた。

ゲーム名は「恐怖! 進撃のお菓子」。シナリオや世界観は、このような感じだ。

空前のお菓子ブームで作りすぎてしまったため、在庫を宇宙に飛ばした。そうすると、宇宙から意思を持ったお菓子が仕返しとばかりに地球に降ってくる。そんな状況の中、地域を守るためにプレーヤーは闘う。アイデアの中に「カロリー」という言葉が出てきた。攻撃を受けてしまうとお菓子はカロリーが高いため、プレーヤーが太ってしまったり、動きが鈍くなってしまったりする。

東京から参加した高校2年の石黒澄弥さんは、「メンターのニックネーム『ダンゴ』からイメージした、串団子の落書きを紙に落書きしていたところから発想が膨らんでいきました」という。「身近なところに転がっていたアイデア。お菓子食べて、『あっ、やべ』という日常のふとしたことをアイデアにつなげていくことが大事だということを経験できました」と振り返る。

同じように、自治体の課題に取り組んだチームの中にも、気になるアイデアがあった。

南相馬市の職員によるレクチャーで、医師不足でかつ公共交通網がなく家にこもりがちだという話に反応し、「健康チェックシート」というサービスの提案があった。最終的には実現性と社会的な効果が大きいと思われる別なプロダクトを選択したが、社会が必要としている「いかに健康な状態で長くいきるか」「いかに病気にならないようにストレスなく過ごすか」「いかに早期に体の変化に気付いて次のアクションに結びつけるか」などといった「健康増進=医療費抑制」という社会課題に通じるものだ。

ワークショップの課題は、集中力の維持だった

ワークショップの課題は、集中力の維持だったICTやIoTの活用が進み、私も以前、社外の共同研究で効率のいい医療体制や介入について政策提言をまとめたことがある。その際も、医師不足や看護師不足といった数や配置の問題にだけ目を向けるのではなく、在宅化と単身世帯が急増する社会をにらみ、センサーでバイタルサインのデータを自動的に主治医らチーム医療関係者がアクセスできるサーバーに送って、効果的、効率的な訪問診療や介入、レスキューをする地域医療の政策提案を共同でしたことがある。テレビ電話を使った遠隔診療もその一つだ。

また、論座で5月3日に配信した記事『さらば厚労省 ライフシフトする医系技官』では、厚労省から「DeNA」に転職した医系技官が、「楽しく生きる、健康でいる、孤独でない居場所がある、そういうお手伝いをしたいと思っています」と話していた。

「ゲームの世界を見ていると、1日どれぐらい滞在してくれるか、毎日継続的に利用してもらうためにはどうしたらいいのか、日々努力しています。これは、健康アプリに活用できます。『Pokemon GO』(ポケモン・ゴー)も、元々はアメリカで引きこもりがちな人たちを外出させるためにできた『Ingress』(イングレス)がベースです。そういう技術をうまく使えないかと思っています」

今回のワークショップではここまで中高生が覚醒をしなかったものの、気付くきっかけ作りとしては有用で、二つのアイデアはその芽が出てきていることを示していると感じた。

14年3月に流山市の抱える課題解決に中高生クリエーターたちが挑戦したハッカソンから5年が経ったが、当時の参加者と今回のワークショップの参加者の技術的レベルを比較すると、平均点が上がっているという。5年前はすでにアプリをリリースしているような突き抜けた中高生たちもいたが、技術的なサポートが必要な参加者も少なくなかったからだ。

その背景について、ライフイズテックCEOの水野さんはこう見ている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください