2019年05月30日

高齢ドライバーによる事故現場=2019年4月19日、東京都豊島区

高齢ドライバーによる事故現場=2019年4月19日、東京都豊島区今年4月から5月にかけ、高齢者のドライバーが関係する交通事故が、マスメディア上で相次いで報道された。そしてそのいくつかにおいて、被害者の中に幼い子供たちが含まれていたことから、高齢者による運転に厳しい批判の声が巻き起こることとなった。

確かに人間の判断力や瞬発力は歳とともに衰えるため、高齢のドライバーに対しては、これまでも注意喚起が行われてきた。1998年に開始された、運転免許の自主返納制度にも改めて注目が集まっており、筆者の70代後半になる父も最近自主返納をした一人だ。高齢者が悲惨な事故に関係してしまわないための取り組みは、引き続き行われるべきであることは間違いない。

一方で、こうした高齢ドライバー批判は行き過ぎではないかとの声もある。高齢者による事故は、メディアで取り上げられる頻度が高まっているだけで、本当に危ないのは運転を始めた若者のドライバーではないかというのだ。

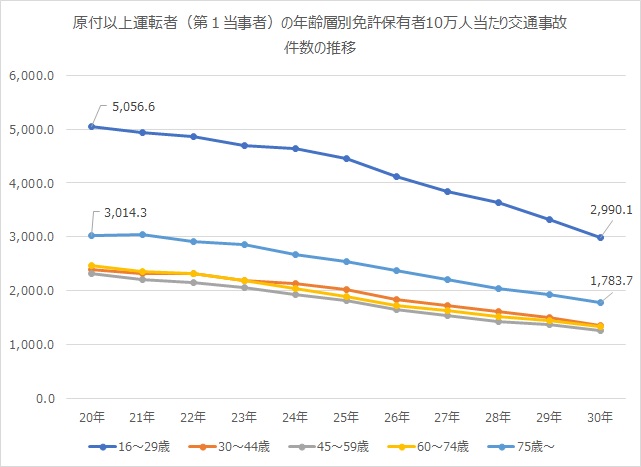

(※警察庁交通局「平成30年中の交通事故の発生状況」より筆者作成)

この主張でよく引き合いに出される統計データが、警察庁交通局が発表している「原付以上運転車(第1当事者)の年齢層別免許保有者10万人当たり交通事故件数」である。第1当事者というのは、交通事故が発生した際、その事故に関わった人の中でもっとも過失が重い人物を指す。要は「事故を起こした人」というわけだ。

この中で、若者と高齢者を抜き出して比較しているデータがあるのだが、それをグラフ化したのが上の図だ。これを見ると16~24歳の若者ドライバーが事故を起こす傾向は、65歳以上の高齢者ドライバーよりもはるかに高いことがわかる。また全体的な傾向を見ると、若者かお年寄りかを問わず、事故を起こす傾向は減ってきていることもわかるだろう。

もちろんこうした統計情報をどう見るべきかについては、さまざまな意見がある。たとえば高齢者の方が死亡事故を起こしやすく、またアクセルとブレーキの踏み間違いによる事故を起こしやすいといったデータも存在する。とはいえ、そうした詳細なデータを確認することなく、最近の事故報道だけ見て「なんとなく高齢者ドライバーの方が危険だ」と感じてしまうのは、メディアの報じ方に影響されてしまっていると言わざるを得ないだろう。

なるほどメディアで取り上げられがちな事件や事故の方に、そしてそこにおける「取り上げられ方」に、人間の注意が向かってしまうということはあるのだろう。しかしそれの何が悪いのか?すべてではないにせよ、危険の一部にでも注意が向かうというのは良いことではないか?――そんな風に感じた方も多いに違いない。

メディアによる注意喚起が、良い結果につながる場合があることは否定しない。ただここで言いたいのは、私たちの世界に対する認識が、メディアによって左右される可能性があることを意識しなければならないという点だ。そこにどのようなリスクが潜むのか、IT大手のアマゾンが、最近進めているある動きから考えてみよう。

米国のアマゾン本社が自社の採用サイト「Amazon.jobs」に掲載した、こんな募集が注目を集めている(https://www.amazon.jobs/en/jobs/836421/managing-editor-news)。

肩書は「ニュース編集長(Managing Editor, News)」。オンラインショッピングのサイトに編集長?と思われたかもしれないが、アマゾンは小売以外にもさまざまな事業に手を伸ばしている。今回募集が行われているのは、Ringというサービスにおける仕事だ。

Ringは家庭用セキュリティ機器/サービスを提供している企業で、2012年にロサンゼルスで立ち上げられた。そして2018年2月にアマゾンに買収され、同社の傘下で事業を続けている。

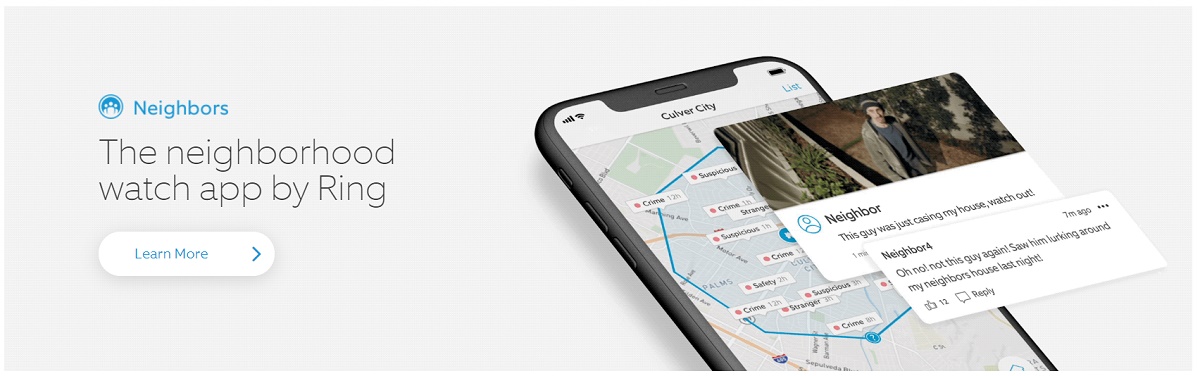

彼らは防犯カメラなどの機器類を提供する一方で、「Neighbors(ご近所さん)」という名前のアプリを提供している。これは特定の地域を選択すると、その地域内で発生している犯罪の情報や、不審者の目撃情報などをリアルタイムで共有してくれるというもの。情報源は法執行機関のほか、Ringの運営チーム、そしてアプリのユーザー自身となっている。

https://www.youtube.com/watch?v=vvON6j_gZqs

(創業者James Siminoffによる紹介ビデオ。コミュニティ内の住民が警戒情報をシェアできる点を強調している。)

こうしていち早く送られてくるローカルな情報を利用することで、ユーザーは早期警戒が可能になり、犯罪を防ぐことができるというのがRingの主張だ。このようにRingは、防犯のための機器に加えて「情報」も顧客に提供しているというわけである。

そこで今回の募集だが、前述の採用サイトでは、その職務内容が次のように解説されている。

「ニュース編集長はRing内において、近隣住民に犯罪速報を配信するニュース編集チームを管理するという、エキサイティングな新しい機会に取り組みます。この役職は、ジャーナリズム、犯罪報道、人事管理の経験と情熱を持つ候補者に最適です。この役職において成功するために不可欠なコアスキルは、パンチ力のあるストーリーテリングを行える才能と、有益なコンテンツを嗅ぎ分ける嗅覚です。候補者は、いま急速に進化と成長を続けている、ダイナミックで新しいメディアを相手にするニュースチームの一員となることに、情熱を傾けられる人物である必要があります。」

Ringの顧客に防犯に役立つ情報を提供する、その際の3つの情報源である法執行機関、ユーザー自身、そしてRingのうち、Ringがもたらすコンテンツをより「魅力的」なものにする――それが今回募集されている役職の仕事と言えるだろう。ちなみに応募の際の必須条件として、「ニュース速報、犯罪報道、編集業務で5年以上の経験」が求められている。

「魅力的」なコンテンツをつくるのが仕事、というのは言い過ぎだろうか。しかし「パンチ力のあるストーリーテリング」や「コンテンツを嗅ぎ分ける嗅覚」という職務内容からは、犯罪について冷静な報道をするというよりも、ワイドショー的な話題性重視の姿勢がうかがえる。Ringがセキュリティ機器の販売をビジネスとしている会社であり、さらに親会社のアマゾンが「ユーザーがより興味を持ちそうなものを提供する」という姿勢で小売業を拡大してきた会社であることを考えると、そうした姿勢を強くするのではないかという懸念はぬぐえないだろう。

また別の観点からも、ローカルな犯罪情報を不用意に共有することへの不安が示されている。それは社会全体への不安感を煽ったり、厳罰を望む声を高めてしまったりするのではないかという懸念だ。

ノースイースタン大学の犯罪学の研究者らが調査した結果によると、全国的な犯罪傾向に対する認識について、ローカルニュースが人々に与える影響は、全国版のニュースよりも強かったそうである。またテレビのニュースを視聴している人々は、より厳しい犯罪対策を支持する傾向が強いそうだ。

日本でも、科学警察研究所の研究者らが「犯罪情報が犯罪不安・リスク認知に及ぼす影響」という研究を行っており、その中では「特定の他者と地域の犯罪について話をする機会や学校への送迎機会が多いほど、社会の治安悪化認知と犯罪被害リスク認知が高まる」という結果が出ている。これはある意味当然で、自分の周囲で犯罪が起きていることを教えられれば、「治安が悪化しているのではないか、自分も被害者になるのではないか」という不安を抱くのも無理はないだろう。

ただ、その不安が過剰なものになり、異常な警戒心につながってしまったとしたらどうだろうか。実際に前述のアプリ「Neighbors」に寄せられている評価コメントを読むと、本当は犯罪者ではなく、単に見知らぬ人というだけで誰かの行動を監視・共有してしまうことへの批判が寄せられている。Ringはそうした過剰反応を削除する対応を行っているようだが、それに対して逆に「なぜ私の投稿を削除するのか」という怒りのコメントを寄せている人もいる。本当に犯罪が起きてみなければ、不審者情報がどこまで正当なものだったかは判別しようがなく、このアプリは本質的に疑心暗鬼を招くものと言えるだろう。

また先ほどの研究結果のように、厳罰化を望む声を高める効果もあるのだとすれば、本当であれば更生して社会復帰できる人のチャンスまで奪いかねない。繰り返すが、犯罪に対する警戒は望ましいものであることは否定しない。しかしその一方で、それがもたらすマイナス面も意識して、微妙なバランスを取る努力を続けなければならないのである。

そうした状況の中でアマゾンが、ワイドショー的に犯罪ニュースを伝えるサービスの担当者を募集している可能性があるというのは、注目すべき動きではないだろうか。ITサービス大手が、アプリを通じたローカル犯罪情報提供に力を入れたとき、人々の意識にどのような変化が生まれるのか。あるいはこの種のアプリが、批判を受け規制されていくようになるのか。いずれにしても、高齢者ドライバーをめぐり議論を交わしている私たちにとっても、参考になる事例となるに違いない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください