中国は米国の「知財の尾」を踏んだ。技術なくして安全保障なし

2019年06月06日

G20の記念撮影に臨む中国の習近平国家主席(左)とトランプ米大統領=2018年11月30日、ブエノスアイレス

G20の記念撮影に臨む中国の習近平国家主席(左)とトランプ米大統領=2018年11月30日、ブエノスアイレス2018年7月、米国は中国の知財窃盗等を理由に第1弾の制裁関税を導入した。中国が米国の技術を強制的に移転させる、サイバースパイで知財を盗んでいる、米国のハイテク企業を買収して技術を盗んでいるなどの理由だ。さらに8月には第2弾、9月には第3弾の制裁関税を導入した。

12月より閣僚級交渉が行われてきたが、2019年5月に決裂し、米国は制裁関税を強化した。これに対し、中国は報復措置を講じている。

次世代通信システムの5Gにおいて、世界一の中国企業ファーウエイに対しては、米国は2018年12月にカナダに要請して副会長を逮捕していたが、2019年5月17日には、同社と米国との取引を実質禁止し、世界中に影響が広がっている。

今や米中貿易戦争の様相を示している。この根底には米中の知財競争の激化がある。

“技術なくして、安全保障なし”という技術安全保障の考えが、米国の伝統的な考えだ。

米国は17世紀の建国以来、ヨーロッパに技術的に従属しており、ヨーロッパから、技術を導入したり、知財を盗んだりして、経済を発展させた。

1776年に独立したが、1787年に制定された米国憲法には、特許を重視することを書いた。それから間もない1790年には特許法が制定された。初代特許庁長官には3代目の大統領になるジェファーソンが就任した。

19世紀の中頃、リンカーン大統領が、「特許制度は天才の火に利益という燃料を注ぐ」と特許の重要性を訴える演説し、アメリカにエジソンなどの大発明ブームが起き、電気、化学、機械、飛行機などの特許が続々と生まれた。これにより、1900年頃には、米国はヨーロッパを抜いて世界一の特許大国になり、世界一の工業国家となった。

以来、20世紀を通じて、米国は世界の「知財覇権」を一貫して握ってきている。

日本では後に総理になる高橋是清翁が、1885年に初代特許庁長官に就任した。彼が1874年にお雇い外国人のモーレー博士から、「『米国では発明、商標、版権の三つは、三つの智能的財産と称して財産中でも一番大切なものとしている故に、日本でも発明及び商標は版権とともに保護せねばならぬ』といわれた。私はこれを聞いて大いに感じた。」(高橋是清自伝(上)p185)と、知財に関心を持つ経緯を書き残している。

米国では19世紀後半から知財が最も大事な財産になっているが、日本では21世紀になっても知財の重要性が十分認められていない。このギャップが、日米の技術力・知財力の差を生み出している。

技術は人類の公共財産であり、誰でもが使える。これに対し、知的財産は技術、ノウハウ、ブランド、著作権などに法的保護を与えるものであり、他人の使用を止めたり、損害賠償を求めることが出来る強力なもの。(この論文では技術と知財を厳密に使い分けずに、似た概念で使っていることをお断りする。)

第2次世界大戦後、米国は自国の技術やビジネスの発展を保護するため、特許の対象を、モノから、物質特許、ソフトウエア特許に広げた。知財の保護対象を、あえて特許にしない営業秘密、ノウハウなどにも拡大した。ディズニーに代表されるハリウッドの映画、音楽、エンターテイメント産業のために著作権の保護期間を今や70年まで延長し、米国の利益を守っている。

1995年のWTO発足時には、自由貿易制度を使いたい国は知財を守らざるを得ない仕組みとしてTRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)を作った。

このようにして、産業構造が2次産業中心から3次産業中心に移行することに応じて米国の知財利益を守っている。さらにデジタル革命の進展に応じ、米国の GAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)などプラットフォーマーが知財を背景に世界中で稼ぐことをバックアップしている。

米国はこのように圧倒的な知財力を確立することで圧倒的な産業力・経済力を築き上げてきた。米国にとって知財は、国を守る巨竜であり、その尾を踏めばどうなるかは明らかである。

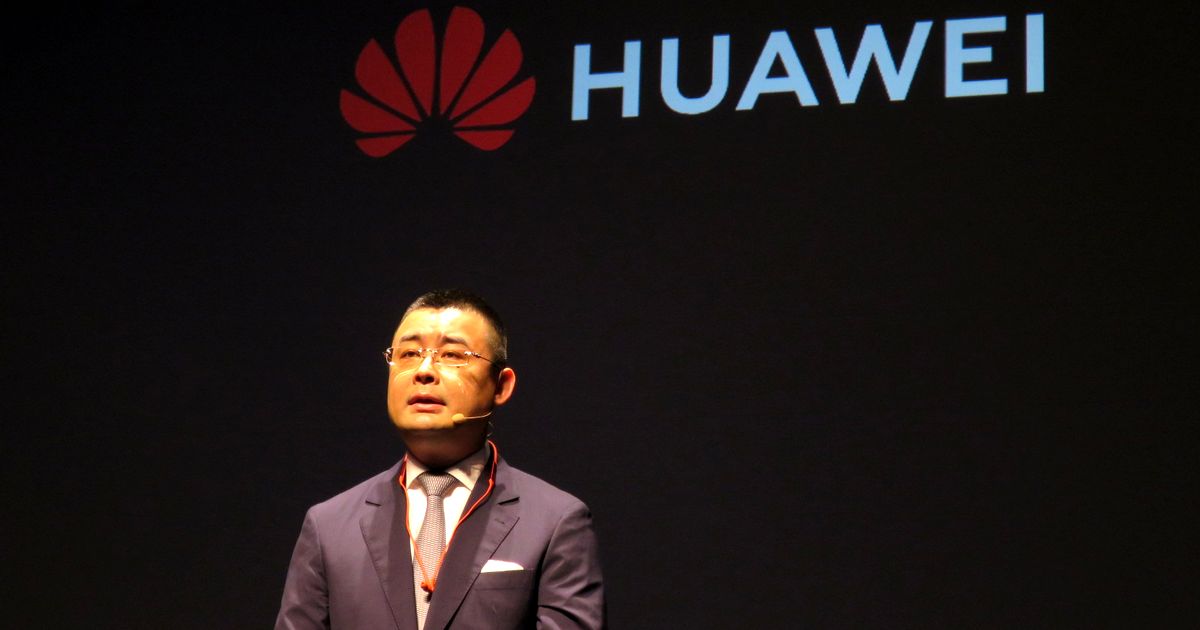

「安心して購入してほしい」と訴えるファーウエイの呉波氏==2019年5月21日、東京都目黒区

「安心して購入してほしい」と訴えるファーウエイの呉波氏==2019年5月21日、東京都目黒区中国はかって四大発明(羅針盤、火薬、紙、印刷)を成し遂げ、世界の文明の中心であったことが、中国人の誇りだ。中国は特許を奨励しており、2017年の特許出願件数は138万件に達し、米国の61万件、日本の32万件を大きく上回り、7年連続で世界一を記録している。

最近は、通信、AI,ビッグデータなどの先端分野では、中国の特許は量が多いだけでなく、質が高いと言われている。

中国で知財が注目されるようになったのは、鄧小平国家主席による改革開放路線以降である。中国の知財は3段階の発展を遂げている。

第1段階「ニセモノ大国」時代(1982年~2001年)

1982年に憲法が改正され、発明の奨励が書かれた。1985年には専利法(日本の特許法にあたる)が制定された。日本の明治期と同じく、外国から技術を導入するためには、特許法の制定が必要であり、日本から100年遅れだった。当時は繊維雑貨や軽工業品の生産が中心であり、知財はあまり守られず、外国製品のニセモノが多く作られ、外国にも輸出され、「ニセモノ大国」と外国から非難された。今も引き続き中国はニセモノ大国でもある。

第2段階「特許大国」時代(2001年~2015年)

中国は2001年にWTOに加盟した。日米欧からニセモノ問題が非難され、ニセモノ退治に力をいれた。同時に中国独自の技術開発に力を入れることとし、発明や特許出願を奨励した。2008年に「国家知的財産権戦略綱要」を策定し、知財を国家戦略とすることを決め、国家全体で知財戦略を推進することになった。2011年には世界一の「特許大国」になり、その後も出願件数を増やしている。

第3段階「知財強国」時代(2015年~現在)

2015年には国家第13次5ヶ年計画(2016年~2020年)で「知財強国」を国家目標にした。知財強国の定義は発表されていないが、知財競争において、米国に負けないこと、米国に勝つことと受止められている。

現在、世界の知財を支配しているのは米国なので、中国は米国と類似の知財システムを作り、米国に追いつき、追い越すことを狙っている。

①自主技術開発

1993年に科学技術進歩法を制定して以来、科学技術予算を増加し続け、自主技術開発に力を入れている。企業や大学に補助金や減税措置などにより発明や特許出願を奨励している。

②外国技術の導入

企業ベースでは合弁により外国技術を導入している。人的ベースでは、「海亀」(中国からアメリカなどの海外へと渡り、そこで得た知識や技術を中国に持ち帰る若者たち)や「千人計画」(海外のハイレベルの研究者1000名を中国に招致する事業)により海外の先端技術を中国に導入している。

①損害賠償額の引き上げ

知財は経済的に重要なので、知財侵害の場合の損害賠償額を引き上げると習近平国家主席が言明している。その結果、損害賠償額は上がり始めており、最近10年間(2007年~2017年)の最高損害賠償額は57億円で、米国の2860億円には及ばないが、日本の17億円を上回っている。

②最高人民法院に知財法廷を設置

知財の裁判は、技術的に専門性が必要なので、2019年1月から最高人民法院(日本の最高裁に相当)に知財専門法廷を作った。米国や日本では知財裁判所が高裁レベルであるのに対し、中国は一段上の最高裁に設置して、世界を驚かせた。

①米国での弁護士資格の取得を奨励

米国を含め外国で活躍できる中国人弁護士が増えている。

②米国流の企業の知財経営

中国企業の幹部には米国企業の知財部門経験者が多く、中国企業の知財経営は米国流だ。日本独自の流儀を続ける日本企業より国際的で知財競争に強いと言われている。

①国際出願の奨励と国際標準の取得

中国は知財分野における米国支配の構図を変えるため、中国の影響力を増そうとしている。

WIPO(世界知的所有権機関)のPCT(特許協力条約)出願を奨励した結果、既に1位の米国に接近し、日本を抜いて2位になっている。(2017年、1位米国5.7万件、2位中国4.88万件、3位日本4.82万件)。現在注目されている次世代の通信システム5Gにおいてもファーウエイが国際標準をリードしている。

②WIPOなどの国際機関に浸透

上位ポストを獲得し、影響力を増している。

③裁判関連情報を積極的に海外発信

裁判所のインターネット公開や判決の英訳により、中国の知財裁判に関する情報を大量に流すことにより、中国の知財司法を海外に普及させようとしている。これは国際放送と同じ考えだ。

これに対し、日本の民事訴訟はIT化、AI化が中国、韓国、シンガポールに比べ、はるかに遅れており、「世界遺産?」と揶揄されている。(西口元早稲田大学元教授、「法律のひろば」2019年5月号、p22~26)

④一帯一路戦略の中での法務協力

2019年4月の一帯一路戦略首脳会議の共同声明で、法務協力を進め、法律援助を行うことが言われている。中国は、自国の知財司法システムを国際的な司法インフラにする、少なくとも「一帯一路の裁判所のセンター」になることを目指している。

20世紀を通じて米国は技術覇権を握ってきたが、今まで2度挑戦を受けた。

1度目は、ソ連による挑戦だ。米ソ冷戦の最中、1957年、世界最初の人工衛星スプートニクがソ連により打ち上げられた。“スプートニク・ショック”として、米国は衝撃を受けた。米国はソ連に負けまいと対抗し、技術競争が続けられ、最終的にソ連が崩壊し、米国の勝利となった。

2度目は、日本の挑戦だ。日本は第2次大戦の焼け跡から立ち直り、「日本の奇跡」と呼ばれるほど、産業が復興し高度成長を遂げた。カラーテレビなどの家電、鉄鋼、自動車、半導体と先端分野で日本が米国の産業を脅かし、ソ連なきあと、日本は「米国の第1の敵」(enemy No.1)と呼ばれた。米国は日本に対し、強烈な日本叩き(ジャパン・バッシング)を行い、日米貿易戦争と呼ばれるほど、激しいものだった。通商法に基づく輸入制限措置を取り、輸入拡大や輸出自粛を求め、さらに日本の経済構造の転換まで要求され、日本から産業政策がなくなり、現在の「失われた20年」の原因が作られたと言われている。

中国の知財力の急成長は、米国にとっては3度目の外国からの挑戦だ。中国の知財力が米国に肉薄しており、米国の「知財の尾」を踏んだと言えるが、中国にとっては米国の反発は想定内のことであろう。

ファーウエイの新型スマホ「P30」シリーズ。携帯大手3社では発売延期や予約中止に追い込まれた=2019年5月21日、東京都目黒区

ファーウエイの新型スマホ「P30」シリーズ。携帯大手3社では発売延期や予約中止に追い込まれた=2019年5月21日、東京都目黒区米国は中国の急接近に危機感を覚え、対中強硬派(チャイナ・ホーク)が勢いを増している。基本的には、中国を米国中心の国際経済活動から引き離そうと言う方針だ。“デカップリング”(米中引き離し)と言われる。

具体的な内容は次の通りだ。

①中国を競争国に指定

友好国ではなく、いわば敵国として扱う。これは2018年10月のペンス副大統領の演説に集約されている。この演説は「新冷戦宣言」と言われるほど、激しく中国を非難した。

②貿易制裁

現在、中国からの輸入5500億ドルのほぼ半分の2500億ドルに制裁関税をかけており、更に残りの3000億ドルに対しても制裁関税の対象にする方針を表明している。これはWTOの自由貿易に関する中国の権利を米国に関しては停止することを意味する

③取引制限

今回のファーウエイに対する取引制限が当たる。「2019年度米国国防権限法」では、ファーウエイ、ZTEなど中国5社は、2019年8月から米国政府と取引できなくなり、2020年8月からはこれら中国5社と取引のある企業は日本など外国企業も含め、米国政府と取引できなくなる。

④投資制限

米国の先端分野に投資しようとする場合は、CFIUS(外国投資委員会)の事前許可が必要となった。

⑤人的制限

米国から中国への人間を通じた技術や知財の流出を防ぐため、米国への留学制限、研究者の交流制限が始まっている。中国政府は中国語や中国文化の教育と宣伝のため世界各地に孔子学院を設置している。米国はこの学院が米国に対するスパイ活動拠点になっているとして、孔子学院を米国の大学から追い出し始めている。

⑥軍事措置

2019年度国防権限法では中国の軍事進出に対抗するため、過去9年間で最大の7160億ドルの軍事予算を組んだ。

現在の米国の中国に対する措置は、1980年代に日本の追い上げに対し、追い落としを行った日米貿易戦争当時の措置と似ている。

①貿易措置

日本からの輸入を制限し、日本に輸入拡大や輸出自粛を求めた。

今回は米国が中国に対し、輸入拡大を求めるとともに、制裁関税により中国からの輸入を制限している。

②構造改革

日本と中国の経済体制は、異質でおかしいと言う議論だ。(日本株式会社論と中国国家資本主義論)

「日本株式会社」がおかしいと、日米構造協議が行われ、日本の構造改革が強く要求され、日本はかなり受け入れた。

今回は米国が中国に対し構造改革を求め、約150ページの合意案ができたが、中国の政治局が不平等条約と反発し合意案を破棄し、決裂したと報道されている。

③個別会社叩き

日本は1987年に東芝機械ココム違反事件が起き、日本がアンフェアな国、米国の安全保障を脅かす国とのレッテル張りに使われた。

今回のファーウエイ事件は、真相はまだ分からないが、中国企業が米国の安全保障に脅威を与えているとの印象を世界中に広げている。

米中は世界覇権を巡って激しい争いを行っており、「米中新冷戦」は始まっている。

米国は“make America strong again”のスローガンのもと、100年以上維持している「世界一の座」を死守する考えだ。米国は歴史的に知財が技術覇権の源泉と思っており、中国に技術や知財の覇権を譲る気はない。

一方中国は、1840年のアヘン戦争や1894年の日清戦争で負けてから、1949年の中華人民共和国の樹立まで外国に支配され、これを「100年の屈辱」としている。中国は2049年の中華人民共和国建国100年の年までに、「中華民族の復興」することを国家目標にしている。これは世界覇権を握ること、即ち米国を抜いて世界一になることと見られている。その中で、羅針盤、火薬、紙、印刷の4大発明は中華民族の栄光の象徴であり、「知財強国」の旗の意義は大きい。

米中ともに「世界一の座」を巡って争っている。

この争いは中国が2049年を目標年としているため、これから30年間続く可能性がある。もちろん国際政治は色々なことが起きる。米国は大統領が変わるごとに、政策が大きく変わる。1971年ニクソン大統領が訪中し国交を回復したことは、「ニクソン・ショック」と呼ばれた。これから30年の間に米中和解もありうるし、休戦や停戦もありうる。日本は決めつけずに色々なケースに備えておかなければならない。

米中両国は、次のアクションをとるであろう。

①自分を強くするアクション

米国と中国は、ともに技術開発競争を強化する。

中国は外国から先端技術を既に大量に導入しており、今や“自力更生”で技術開発が出来る水準に達している。

②相手を弱くするアクション

技術や製品の輸出制限、流出制限により、相手を困らせる。

米国は色々な措置を講じ始めている。中国も報復関税を導入し、レアアースの輸出を制限するかもしれないと言われている。

③多数派工作をするアクション

外国への働きかけをする。国際的な陣営作りだ。

米国は国防権限法により、中国の企業と取引する企業は米国と取引させない仕組みを導入している。一方、中国の一帯一路戦略は、米国支配システムから色々な国を引きはがす「デカップリング戦略」であり、影響力の及ぶ国を増やす争奪戦を既に仕掛けている。

世界の覇権に関しては、米国は現在の覇権を維持したいと思い、中国は現在の世界秩序を、中国優位なものに変えたいと思っている。

現在の貿易システムに関しては、米国は、中国や外国に有利で米国に不利なので変えたいと思っている。一方、中国は、自国に有利なので維持したいと思い、自由貿易を守れと主張している。

このように米中の主張はねじれている。

日本は米中に対し平和的に話し合いで解決するように働きかけることが必要だ。

しかし、米中貿易戦争が米中新冷戦の始まりとすれば、20世紀後半に出来上がったグローバルな経済システムは大きく変わり、世界は障壁のない単一市場になるという夢が遠のきつつある。また中国が「世界の工場」と呼ばれ、日本を含む外国企業から技術と部品を買い集め加工して輸出するグローバルサプライチェーンを作っていたが、中国の生産拠点をアジアに移すなど、サプライチェーンが変わり始めている。

国際環境の激変の中で、日本の国際競争力を回復するためには、日本は次の原則を取り入れ、技術・知財戦略を再構築する必要がある。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください