輸出競争力を阻む農業界の既得権益だ

2019年06月10日

M Andy/shutterstock.com

M Andy/shutterstock.com政府は6月4日、農林水産物の新たな輸出拡大策をまとめた。農林水産省と厚生労働省にまたがっていた海外交渉や輸出手続き審査の権限等を農林水産省に一元化する。特に、衛生・防疫管理を理由とする外国の輸入規制に対応するための国内審査などの窓口一本化やこれらの規制の解除や緩和のための国際交渉を重視しているという。

前回の参議院選で苦戦した地方区で、農業票にアピールする狙いがあると言われている。日米貿易交渉で交渉妥結を参議院選挙に先送りした結果、逆に農業界からは、参議院選後に政府は農産物関税でアメリカのトランプ政権に譲歩するのではないかという懸念が出ている。このような懸念に対して、安倍政権は農業や農家に十分な目配りをしていることを示したいのだろう。

その動機は別にして、人口が減少していく中で、地方が活力を維持していくためには、農産物をはじめとする産品の輸出を振興していくことには意義がある。また、農産物の貿易には、ガット・WTO体制が曲がりなりにも機能し、各国とも関税などの伝統的な貿易制限措置が採れなくなっている中で、動植物の検疫措置や食品の安全を理由とする規制が、貿易を制限する非関税措置として使用されるようになってきている。各国の非関税措置を緩和または解消するための交渉が重要であることは否定しない。

しかし、それだけでは輸出は増えない。

例えば、米についてこのような非関税措置がない東南アジアの諸国に米は輸出されている。しかし、米輸出が増えない理由を商社関係者などに聞くと、簡単明瞭だ。日本の米は品質は良いのだが、価格が高すぎるというのだ。

つまり価格競争力がないというのである。農林水産省の立てる輸出戦略はいつも価格を無視してしまう。農林水産省は、外国から農産物が輸入されるときは国産の価格が高く価格競争力がないので関税が必要だと主張するのに、日本の農産物を輸出するときは品質が良ければ売れるはずだと言い、価格競争力を無視する。

品質が良くて消費者は輸入品の2倍も3倍もの値段で国産農産物を買うのであれば、輸入関税は要らない。輸入も輸出も同じ貿易の側面である。国内である製品の価格が国際価格よりも高いと輸入が行われ、安いと輸出される。輸入も輸出も、基本的には価格で動く。

農林水産省の対応は、一見精神が分裂しているように思える。しかし、農林水産省をはじめとする農業界にとって、輸出が増えることに越したことはないが、現在でもわずかな輸出が農業を救済するほど増えるとは期待していない。

増えて困るのは輸入である。アメリカやオーストラリアなどからの輸入が増えると、日本農業は存亡の危機を迎えると彼らは考えている。だから輸入については国産農産物に価格競争力がないこと、つまり価格が重要であると主張するのである。

農林水産省は国産農産物の価格が高いことは十二分に認識している。だから輸入の際には関税が必要だというのである。もし、本格的に輸出をしようとすると国内の価格を下げなければならない。しかし、それは農業界の既得権益の根幹を脅かしてしまう。高米価政策である。

米価を高めることで、多数の零細な兼業農家や高齢農家を温存できた。彼らは農業所得の4倍にも上る兼業所得(工場、学校、病院勤務などのサラリーマン所得)や年金収入をJA農協の口座に預けた。いまやJAバンクの預金額は百兆円を超え、日本第二のメガバンクに発展した。

高米価こそJA農協の発展の基礎、土台である。国内の価格、特に米価を下げれば、農業界の中心にあるJA農協の存立を危うくしてしまう。

だから、農業村の一員である農林水産省はもとより、その末端につながる大学農学部などの研究者たちも、輸出を増やすためには価格を下げて競争力を高めるべきだなど、口が裂けても言えない。

農業の維持・発展のために、それでいいのだろうか?

食管制度が廃止され、高い価格で米を政府が買い入れる制度がなくなってから、米価は減反政策で維持されている。減反政策とは、米の供給量(生産量)を減らすことによって、米価を維持しようとする仕組みである。需要量が減少していく中で、米価を維持しようとすると、生産量も減少するしかない。『世界でいちばん持続可能な水田農業を潰す日本農政』で指摘したように、日本の農政・農業界は、懸命になって米の生産を減らしてきた。

生産を減らすためには、米の生産性の向上、具体的には単位面積当たりの収量(「単収」という)の増加は好ましくない。単収の増加に有効な対策は、品種改良だが、減反が開始されてから、国や都道府県の試験場の研究者は、単収を増加させる品種改良を厳に禁じられてきた。この悔しい思いを語る研究者は少なくない。

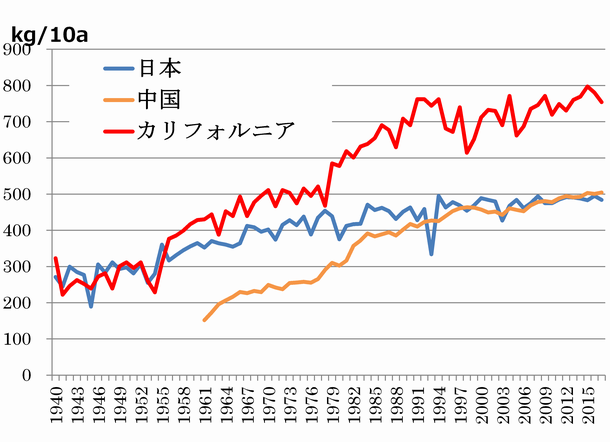

今では、日本の米単収はカリフォルニア米より4割も低い。情けないことに、50年前は日本の半分に過ぎなかった中国にも追いつき追い越されてしまった。

日本でも、ある民間企業がカリフォルニア米を上回る収量の品種を開発し、一部の主業農家はこれを栽培している。しかし、多数の兼業農家に苗を供給する農協は、生産が増えて米価が低下することを恐れ、この品種を採用しようとはしない。減反廃止でカリフォルニア並みの単収の品種を採用すれば、コストは3割削減できる。

農業界には、国内の市場しか見えないのである。

しかし、減反を廃止して米価を下げ、日本米の価格競争力を向上させれば、輸出によって世界の市場を開拓できるようになる。米の生産を減らす必要がないばかりか、輸出は一種の価格支持機能を持つようになる。

『日本の米輸出はWTO違反だ』で述べたことを、さらに詳しく説明しよう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください