システムを狂わす電子機器のノイズにも目を向けよう

2019年06月11日

シーサイドラインは事故後3日目に社員による手動運行を再開した=横浜市内で筆者撮影

シーサイドラインは事故後3日目に社員による手動運行を再開した=横浜市内で筆者撮影横浜市の新交通システム「シーサイドライン」が6月1日、新杉田駅で車両が突然逆走して車止めに衝突した。長年無事故だったコンピューター制御の無人車両は、なぜ逆走したのだろうか。

シーサイドラインは6日、「車両で信号の断線が見つかった。進行方向を切り替える指示が伝わらなかった可能性がある」と発表したが、国の運輸安全委員会は「断線は事故の衝撃で起きた可能性もある」として、更に調査を進めている。

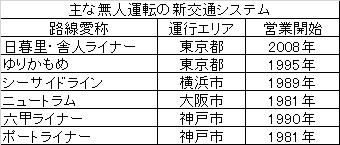

無人運転の新交通システムは、1980年代から「コンピューターに任せておけば大丈夫」という信頼の下に全国各地に建設されてきた(下の表)。

シーサイドラインを含め、無人運転の新交通システムの多くは、車両側と駅側の両方にあるATO(自動列車運転装置)が、全線にわたる記録や駅側の情報をもとに連携して運行指示する方式である。

無人なので経営効率は良いが、一方で「コンピューターで何が起きるか予測できない」という現実も生じている。シーサイドラインでは、断線を検知できず、逆走時に自動ブレーキが作動しないというシステム上の欠陥が見つかった。

無人運行は時速500キロのリニア新幹線でも予定され、航空機や車も電動化と自動化が進んでいる。今回の事故は、一度原点に戻ってシステムの安全性を考え直すよい機会でもある。

コンピューター化や電動化を進めると、人間の単純ミスによる事故は減る。半面、従来考えられなかった故障や事故のリスクが生まれる。まず気を付けなければならないのは電子機器や部品が発生する電磁ノイズ(EMI)の影響である。

EMIの発生は基本的に避けがたく、回路や空気中を伝わって他の電子部品やシステムに誤信号を生じさせる。このためシステムの設計にあたっては、EMIの遮へいや機器の配置を考慮するが、高電流が流れる電車は、それ自体が強力なEMI発生源になる。

半導体では、内部で起きる信号同士のクロストーク(干渉)も問題になる。

コンピューター化すると半導体の数量が増える。その回路は高密度で、信号線が微細な間隔で並んでいる。このため並行する信号線が互いにノイズとなり、信号の0と1が変わるなど、誤動作を起こしやすい。

半導体世界1位のサムスンの資料には、「信号線の間隔が20~30ナノメートル(1ナノは10億分の1)ならクロストークは心配ないが、10ナノメートル以下だとクロストークが発生する」とある

2次元の半導体はすでにこの限界に達している。半導体各社が、2次元メモリーを縦方向に30層~50層積み上げる3次元メモリーの開発に挑んでいるのはこのためだ。

有人で運転を再開し、事故のあった新杉田駅に向かう新交通システム「シーサイドライン」=2019年6月6日、横浜市磯子区

有人で運転を再開し、事故のあった新杉田駅に向かう新交通システム「シーサイドライン」=2019年6月6日、横浜市磯子区厄介なのは、EMIやクロストークの現象は不確実で、事故原因として特定しにくいことだ。電子回路や部品の経年劣化、落雷、宇宙放射線、整備エラーなど様々な要因も影響する。

1993年、大阪市のニュートラム南港ポートタウン線で、シーサイドラインと類似した暴走事故が起きた。住之江公園駅に進入した電車が減速せずに60メートル暴走し、車止めに衝突して210人が負傷した。

事故調査委員会は運行を1か月半停止して原因を調査した。部品の接触不良が見つかったが、事故との関係ははっきりせず、結局、「ブレーキ指令系統の極めてまれな一時的導通不良」という苦しい内容の報告書になった。

大阪のニュートラムは事故後、万一暴走が起きた時は非常ブレーキで停止させる装置を新たに導入。安全の確保を無人で行うことの困難さを抱えつつ26年間運転を続けている。

新幹線の運転はどのように行われているのだろうか。運転士が発車ボタンを押すと、次の到着駅に近づくまでのスピード管理は全てコンピューターが行う。しかし、到着駅の近くで時速30キロまで減速すると、あとは運転士が停止するまで手動で運転する。これなら車両が駅構内で暴走する心配はない。

新幹線も完全な自動運転にすることは可能だが、全部をコンピューター任せにしないのは、運転士の技量を維持する目的もあるという。もし自動システムが故障したとき、手動運転ができる運転士がいなければ、復旧に支障が出る。人間が関与する余地を意図的に残しているのは賢明だ。

航空機分野でもEMIの影響が疑われる事故があった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください