世界の音楽収入の半分がストリーミング。定額で聴き放題に対抗する手段はあるのか?

2019年06月28日

世界の音楽市場は、国際レコード連盟(IFPI)のリポートによると、2018年は前年比9.7%増で、4年連続のプラス成長だった。その中でも音楽収入のほぼ半分を占めるのが、ストリーミングだ。特に定額で何回でも聴けるサブスクリプション・ストリーミングによるサービスは、前年比32.9%の急成長をしている。そんな中、洋楽を中心にライヴにおけるビジネスの再構築が進んでいる。長年、レコード会社で洋楽のセールスを担当し、現在は音楽出版社「シンコーミュージック・エンタテイメント」で新規事業を模索する阿部裕行さんに、0円音楽時代の洋楽ビジネスについて聞いてみた。

阿部裕行(あべ・ひろゆき)阿部裕行さん

シンコーミュージック・エンタテイメント社長室付楽曲プロモーションチーム

1966年生。1998年から東芝EMIで制作ディレクターを担当。2000年にコンピレーション・アルバム「feel」を女性プロデューサーと共に手掛けミリオンセラーを記録。ヒーリング・ミュージックの社会現象を生む。2006年からWHDエンタテインメントで宣伝担当。2010年に洋楽ロックのレーベル:HYDRANT MUSIC(現UFR RECORDS)を立ち上げ、2015年から現在のシンコーミュージック・エンタテイメントでプロモーションも担当している。

――0円音楽時代とは、簡単に言うとどういう時代なのでしょうか。

10年以上前から、携帯、スマホの普及に合わせて限りなく0円に近い雰囲気になっていった。

2000年代に入り、インターネットがかなり広まり、今やスマートフォンも1人1台が当たり前な時代になりました。CDをコピーして聴いていた時代もありましたが、今は、動画共有サイトのYouTube(ユーチューブ)やサブスプリクション方式のストリーミングで聴く時代になりました。このような色々な要素があって、音楽がみんなの生活の中にほぼ0円で入ってきてしまうようになってしまった。

1990年代は、外で曲が流れていたり、テレビで流れていたりしたら、これ何だろうと思ってCDショップに行って探して買っていました。それが今は、これは何だろうと思った瞬間、スマホで検索でき、ユーチューブですぐ聴ける時代になりました。その流れを止めることはできないので、今は逆にそれをどう利用してビジネスをしていくかという時代になったと思います。

――音楽の作り手側だった阿部さんからすると、アーティスト側にとってこの変化はどう受け止められているのでしょうか。

私は以前、レコード会社でディレクターをしていましたが、アーティストはレコード会社以上に大変だと思います。レコード会社には、色々なアーティストが所属していて、過去のヒット曲を使って様々なビジネスを展開することができます。しかし、アーティストは自分の曲しかありません。

2000年前後までは、邦楽では宇多田ヒカルさん、浜崎あゆみさんなどの多くのアーティスト、洋楽ではマライア・キャリーやビートルズのベスト盤、さらに私も担当したヒーリング・ミュージックのコンピレーション・アルバム「feel」もミリオンセラーになり、みんながCD1枚ずつ買って100万枚を超えていました。今でもミリオンセラーの作品はありますが、その数はかなり減ってしまいました。

今はストリーミング配信時代で、1曲単位になり、アルバム単位で購入する時代ではなくなってきているので、アーティストは経済的にすごく大変だと思います。

アーティストが産みの苦しみで1曲1曲を作っているのに、聴く側はサブスクリプションで聴き放題になっているので、雀の涙ぐらいしか収入が入ってこないアーティストもいます。何十万回、何百万回の再生回数があるようなアーティストでないと収入が期待できません。

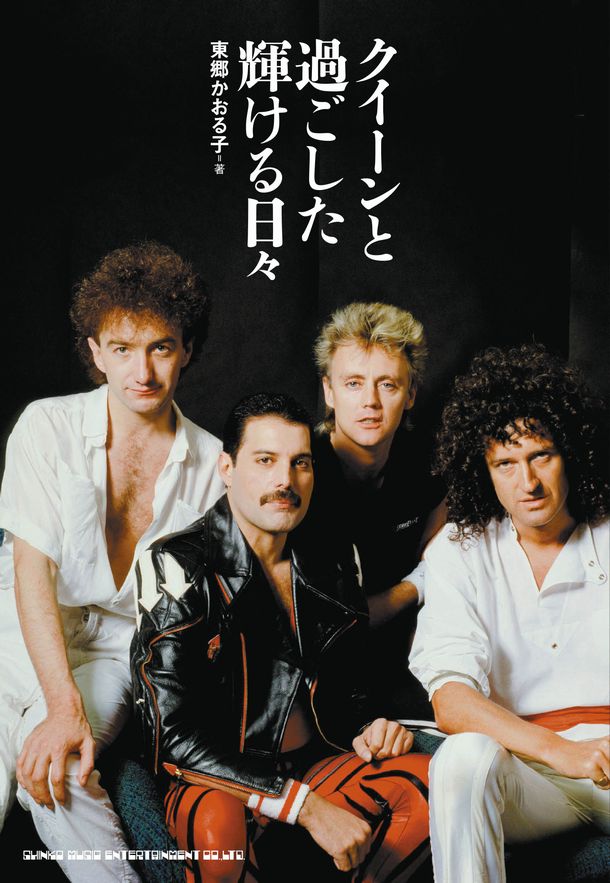

東郷かおる子さんの著作「クイーンと過ごした輝ける日々」=シンコーミュージック・エンタテイメント提供

東郷かおる子さんの著作「クイーンと過ごした輝ける日々」=シンコーミュージック・エンタテイメント提供欧米のアーティストは、日本より早い時期から危機感を抱いていました。2008~2009年ごろに出てきたのが、限定販売のアナログ盤です。徐々に様々なレーベルが出すようになりました。ストリーミングやユーチューブが全盛な時代は、それをプロモーションとして割り切るというビジネスのスタイルです。

2010年冬、ドイツでヘヴィ・メタルのレーベル関係者と会ったとき、突然、大きい箱を持って来ました。結構マニアックなバンドでしたが、箱には7インチレコードが10枚ぐらい入っていました。「それは何だ?」と聞くと、「CDよりも、もっと手に持っていたいと思わせるアイテムをサイトやライヴ会場で買ってもらう時代。欧米にはCDショップが無くなりつつあるのも要因だ」と。

CDが売れるのは日本ぐらい。欧米では、プロモーションツールとしてストリーミングを使い、ファンになってもらって限定販売の「ボックスセット」をレーベルのサイトから買ってもらうビジネスや、ダウンロードした人がどこに住むどういう人かという情報をマーケティングとして利用し、利用者の暮らす地域の近くに行く好みのバンドのライヴ情報やグッズ情報を流したりしていました。アナログ盤やライヴ会場でのグッズ販売を上手く新しいビジネス・ツールに活用していて、こういった流れが新しいレコード会社やレーベルが行く方向だと思いました。

――日本はどうでしょうか。

日本独自のクリエイティビリティーもありますが、なかなか変わらないという見方もできます。欧米と比較すると、5~6年遅れているのではないでしょうか。

日本のレコード会社は、2000年代に入ってからは、海外のアーティストのCDを販売するとき、紙ジャケを作って販売するような工夫をしていました。欧米ではCD店がどんどんつぶれていました。音楽はダウンロードで聴き、CDはコンサート会場で限定品を買うものに。

日本は、CDというフォーマットの中で何ができるか工夫し、紙ジャケ、デジタルリマスターのほか、ボーナストラックを海外のレーベルにお願いしてスタジオに残る原音を入れたりしていました。付加価値です。

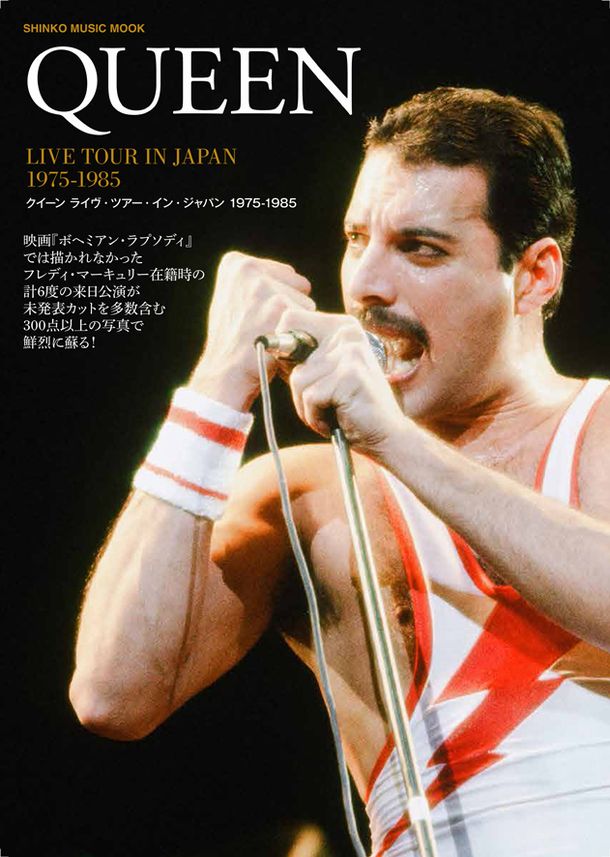

『クイーン ライヴ・ツアー・イン・ジャパン 1975-1985』=シンコーミュージック・エンタテイメント提供

『クイーン ライヴ・ツアー・イン・ジャパン 1975-1985』=シンコーミュージック・エンタテイメント提供大きいですね。LPからCDに変わったのは劇的でした。コンパクトで持ち運びできる音楽の時代になり、今はデータですからね。

――インタビュー冒頭で、「限りなく0円に近い雰囲気」と話していましたが、音楽著作権といった知財も重要な時代ですね。

アーティストにとって重要です。CDが売れないとなると、大手のレコード会社でも多額の契約金をアーティストに払うことが難しくなってきています。従来は、契約してもらえないアーティストが自分でレーベルを立ち上げていました。インディーズですね。しかし、今はインディペンデントでやらざるを得ない状況になっています。

それは悪いことばかりではありません。自分たちの権利を手元に置けるようになりました。今まではレコード会社と契約して楽曲を発表してきましたが、どこか縛られている感じがしていたと思います。原盤の権利もずっとレコード会社側で、契約期間が終了しても最初のアルバムや2枚目のアルバムの権利が戻ってこないということがありました。

今は、自分たちのレーベルで作り、レコード会社はよければライセンス契約をするという形に変わってきました。

権利ビジネスも大事な要素で、今は、アーティストや所属事務所が音源の権利を持ち、独自にマネタイズできるようになってきました。CDが何百万枚も売れてよかったという時代ではないので、マネタイズを自分たちで考えられるようになったことはアーティストにとってよかったのかもしれません。

――0円音楽時代は、音楽を愛する人たちにとっては、いい時代ですか、よくない時代ですか。

0円はよくないと思います。昼夜汗水垂らして曲を生み出すアーティストへのリスペクトがないと思うからです。私もかつてバンドでオリジナルの楽曲を作っていたので、その生み出す大変さは分かります。

私は今、音楽を生業としている人たちの側にいるので、ここまで述べてきた意見には、反対意見もあるでしょう。でも、もう少し楽曲を作った人へのリスペクトがあってもいいと思いますし、本当にいいものならお金を払おうよと言いたいです。

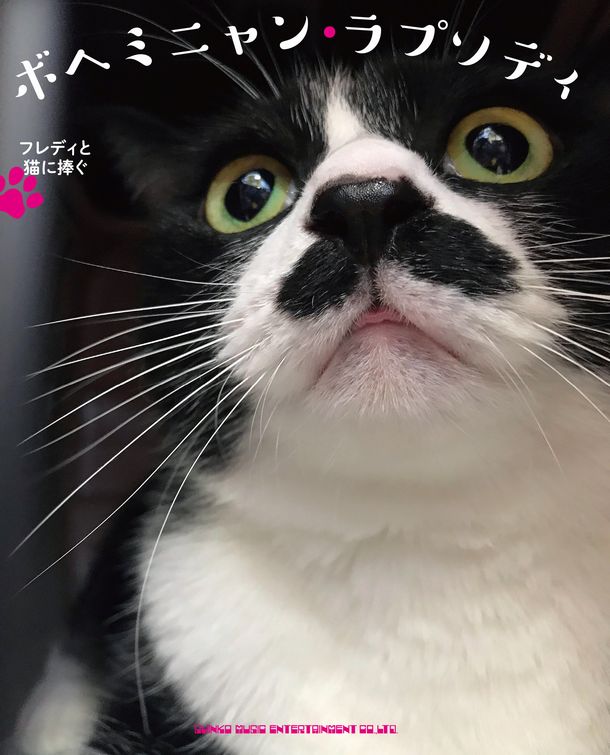

フレディ・マーキュリーが愛したネコの写真を特集した新刊本「ボヘミニャン・ラプソディ フレディと猫に捧ぐ」=シンコーミュージック・エンタテイメント提供

フレディ・マーキュリーが愛したネコの写真を特集した新刊本「ボヘミニャン・ラプソディ フレディと猫に捧ぐ」=シンコーミュージック・エンタテイメント提供――ネット時代は、どんなコンテンツでも、どこかのプラットフォームやサービス提供者が無料で配信すると、利用者は無料が普通の感覚になってしまう側面があります。

タダが当たり前で、少しでもお金がかかると何だと言われてすぐ炎上してしまう時代ですね。

――そうするとアーティストは、どこで付加価値を生み出していくのでしょうか。それで欧米のアーティストを中心にライヴでのビジネスの見直しが進んでいるのでしょうか。

ライヴは見直されてきていています。どのアーティストもコンサート会場限定グッズを販売してマネタイズしています。このほかにも、VIPチケットや出演の前や後に楽屋であいさつできたり、お土産が付いていたり、ステージの間近で見られたり、ギターレッスン付だったりするといった方法で、コンサートになるべく来てもらう方向に動いています。

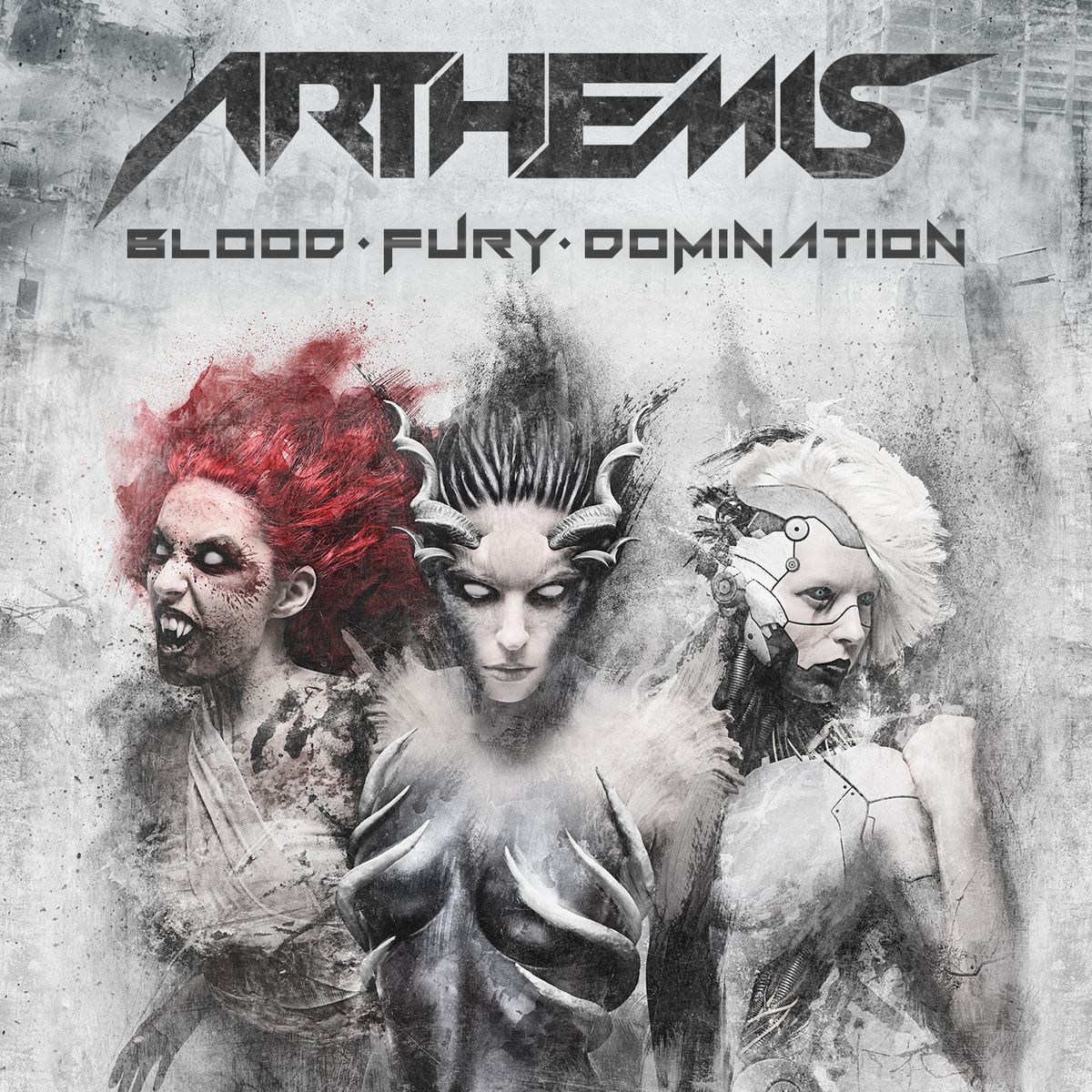

ARTHEMIS(アルテミス)のアルバム「革命の狼煙」2017年4月12日発売 (ディストリビューション:ユニバーサルミュージック合同会社)=シンコーミュージック・エンタテイメント提供

ARTHEMIS(アルテミス)のアルバム「革命の狼煙」2017年4月12日発売 (ディストリビューション:ユニバーサルミュージック合同会社)=シンコーミュージック・エンタテイメント提供アナログ盤のボックスセットや、そうそう海外のコンサートではみんなTシャツを買っています。アイテム数は日本のグッズの方が多いかもしれませんね。

――来年1月のクイーンの来日公演も、GOLD席は5万円で、限定グッズ付き、専用入場口、物販優先レーンという付加価値を付けています。

コンサート会場でのグッズ販売の開始時間が早くなってきました。限定グッズのコンサートホールの開場前に販売するアーティストもいます。チケットを持っていなくてもグッズを買えるコンサートもあります。

話は少しずれますが、2000年代入ってすぐくらいでしたか、私がさいたまスーパーアリーナで行われたアメリカのプロレス団体「WWE」の来日興行もそうでした。グッズを買うために長蛇の行列ができていて、最初の試合を見られなかった思い出があります。

――70年代や80年代を代表するバンドからすると、「ロックスターがそんなべたなことをやる?」のと引いてしまいそうな変化ですね。

カリスマ性は薄まってしまっているのかもしれません。しかし、今の時代、アーティストが自分でインスタに写真や動画を投稿してプロモーションやブランディングする時代です。SNSでつながれるので、身近な存在になってきています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください