参院選が終われば「年金改革」はこうして進められる~消費税再増税の影

2019年07月04日

通常国会が閉会し、記者会見に臨む安倍晋三首相=2019年6月26日、首相官邸

通常国会が閉会し、記者会見に臨む安倍晋三首相=2019年6月26日、首相官邸厚労省は1961年に主に自営業者らを対象とする国民年金を創設し、世界に先駆けて国民皆年金を実現した。諸外国の公的年金に比べても遜色なく、先進的なものだった。当時の関係者の並々ならぬ努力の賜物だろう。

1985年には全国民共通に給付する基礎年金が創設され、公的年金制度が再編された。

そして2004年の大改革を経て、社会保障改革は国民の知らないうちにひっそり動き出している。厚労省が今年2月の社会保障審議会で示した「今後の社会保障改革について―2040年を見据えて―」がそれだ。

厚労省としては、有識者ら専門家が社保審、年金・医療・介護・子育てといった各分科会で議論した結果を受け、制度設計した格好を取りたい。非常に厳しい社会保障の姿を示すことで改革不可避であると結論付けるのが狙いだ。

今、現役世代の40~50歳代が65歳に達し、本格的な高齢期を迎える時期を見据え、この先15年間を見越した社会保障改革の新たな局面と課題を示したのである。

厚労省は年金について近く5年ぶりの財政検証の結果を公表する方針だ。

財政検証は「現行制度のままならこうなる」という本体試算と、「仮に制度改正すればこうなる」とするオプション試算から構成される。このうち重要な示唆があるのは、後者のオプション試算の方だ。

厚労省は前回2014年の財政検証から、マクロ経済スライドの仕組みの見直し、被保険者の更なる適用拡大、保険料拠出期間と受給開始年齢の選択制といったオプション試算を示した。今回の財政検証では、60歳以降も働くなどして一定の収入のある人の年金額を停止する在職老齢年金の廃止が実現した場合などについてより詳細のオプション試算を出す見通しだ。

財政検証の結果は、年金局数理課が算定している。彼らはその道のプロだ。たとえ計算上でも問題のあるオプション試算は出してこない。オプション試算は年金制度のさらなる改正に資する目的で示しているので、野党らの「財政検証の内容が悪いから公表が遅れている」という指摘は的外れだ。

そもそも、財政検証についても、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の運用実績を公表する予定日と同様、事前に決定しておけば、あらぬ誤解は招かなかったであろう。財政検証を通常国会の会期中の6月に出そうが、閉会中の8月に出そうが、来年次期国会に法案を提出するには十分な時間があるからだ。

在職老齢年金の廃止は、表向きは高齢者の就労を促し、支援するのが目的だ。しかし、本丸は厚生年金の被保険者のさらなる適用拡大にこそあり、在職老齢年金の廃止はダミーに過ぎない。在職老齢年金自体は古くから厚労省が導入した年金を減額する仕組みだ。

自民党が掲げる「勤労者皆社会保険制度」はこのことを指す。首相のいう「政策次第で年金を増額できる」とは、このことをほのめかしている。文字通り条件付きの年金増額だ。

非正規労働者など厚生年金の一部について、現時点で適用されていない人を厚生年金の加入者にすることで、年金の担い手(支え手)を増やす処方箋だ。つまり、保険料を払う人を増やし、今まで払っていない人に年金を払うということだ。

政府の経済財政と構造改革に関する基本方針(骨太2019)では、「勤労者が広く被用者保険でカバーされる勤労者皆社会保険制度の実現を目指して検討を行う」と明記され、もはや勤労者皆社会保険はほぼ既定路線だ。

参院選の結果は本稿執筆時点でまだ見通せないが、与党が勝利すれば、政策は実現に向けて粛々と動き出す。

確かに、首相の言うように、在職老齢年金の廃止で高齢者の収入は今より増えるが、年金制度マクロでみると、それ以上に厚生年金の適用拡大で年金保険料が多く入ってくるため、在職老齢年金を廃止して、現行制度で停止になる年金を支払ったとしても、厚生年金の適用拡大で得られる保険料の増加分でペイするのだ。

年金受給者ミクロにとっても在職老齢年金の廃止で年金収入が増えるうえ、厚生年金の適用拡大で保険料拠出を増やすことで自らの年金額を増やすこともでき、一定の所得代替率の上昇が見込めるはずである。

一方、年金局にとっても2004年のマクロ経済スライドの導入で年金額が減額されることになって以来、将来の年金給付を改善する約束も果たせて一石二鳥なのだ。

しかし、今後の年金改革はこれらの組み合わせ以外はありえない。厚生年金の適用拡大をしないで在職老齢年金を廃止すれば、年金給付だけが増えてしまうからだ。

既に布石は打たれている。2014年の財政検証のオプション試算でも一定の賃金収入(月額5.8万円以上)がある全ての被用者(1200万人)への適用拡大が2024年4月から適用された場合について試算している。この結果、学生や雇用期間が1年未満の人などにも厚生年金が適用されるため、間接的には国民年金の納付率上昇の効果もある。

より年金財政について効果があるのが、既に厚生年金に加入している人の加入期間の拡大である。

現行制度は20歳に加入し、40年間保険料を拠出する40年拠出が前提だが、これを65~70歳までの45~50年間拠出と加入できる期間を延ばすのだ。

例えば、2014年のオプション試算では、高齢期の保険料拠出をより年金額に反映する仕組みとした場合なども既に試算している。拠出期間の延長に合わせて基礎年金を増額することで、マクロ経済スライド適用後の所得代替率は6ポイント以上上昇する。

また、厚生年金に45年間加入し65歳で退職した人が繰り下げ受給を選択した場合、マクロ経済スライド適用後の所得代替率は57.6%だが、50年間加入し70歳で受給開始した場合、所得代替率は最大28.6ポイント上昇するなど絶大な効果が示されている。

ちなみに年金受給者が何歳で年金を受け取ろうが年金財政には関係がない。既に65歳より先に年金をもらう場合の割引率、年金を65歳以降に繰り延べる加算率が設定されているからだ。

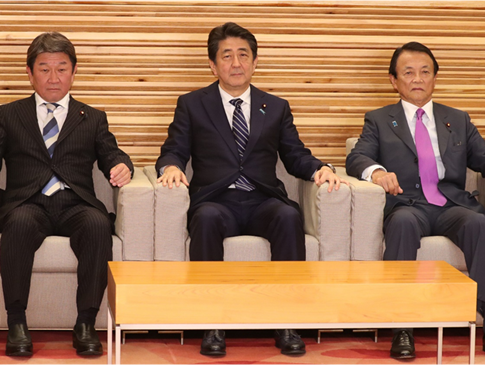

10月の消費増税を明記した骨太の方針を閣議決定した臨時閣議に臨む(左から)茂木敏充経済再生相、安倍晋三首相、麻生太郎財務相=2019年6月21日、首相官邸

10月の消費増税を明記した骨太の方針を閣議決定した臨時閣議に臨む(左から)茂木敏充経済再生相、安倍晋三首相、麻生太郎財務相=2019年6月21日、首相官邸もっとも、厚生年金の適用拡大は容易ではない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください