「知りたくない真実」を「議論せざるを得ない現実」へ変えた老後2000万円不足騒動

2019年07月12日

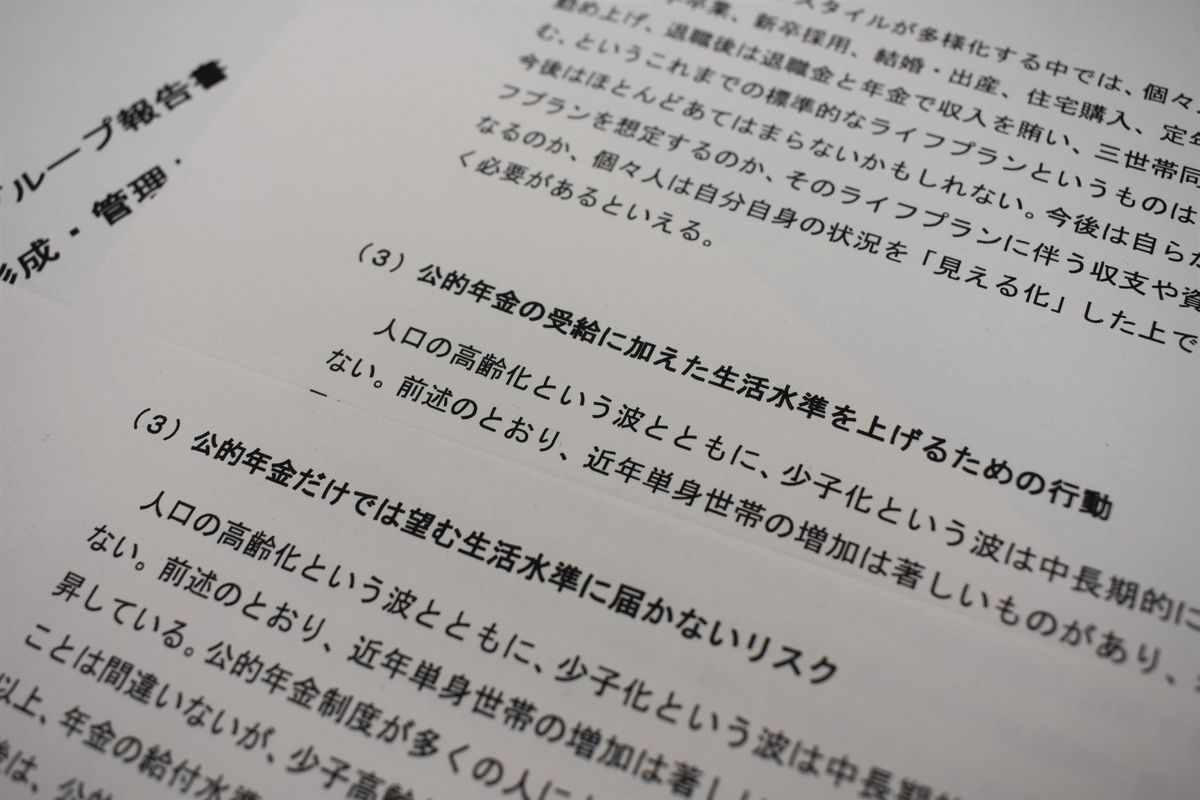

報告書「高齢社会における資産形成・管理」。原案は「公的年金だけでは望む生活水準に届かないリスク」などの表現があったが、最終的に「公的年金の受給に加えた生活水準を上げるための行動」などに修正された

報告書「高齢社会における資産形成・管理」。原案は「公的年金だけでは望む生活水準に届かないリスク」などの表現があったが、最終的に「公的年金の受給に加えた生活水準を上げるための行動」などに修正された参議院議員選挙に突入した。専門性を欠いたポピュリズム的な言説が繰り広げられており、有権者の無知や偏見につけ込む動きが広がっている。

火に油を注いだのは、「老後豊かに暮らすには年金だけでは2000万円不足する」という金融庁の金融審議会の作業部会がまとめた報告書である。「100年安心といいながら年金制度は崩壊しているのではないか」、「家計の消費に大きな影響を及ぼす消費増税は延期すべき」など、ポピュリズムの絶好の餌食となっている。

野党は、今秋の消費増税には反対しながら、年金の給付額についてはもっと増やせ、つまり「負担はそのままで、給付は増やせ」といっているが、この論理は、ポピュリズムの常とう句といえよう。

「2000万円貯金・年金カット追及」合同ヒアリングで、金融庁、厚労省、財務省の担当者ら(手前)に質問する野党議員ら(奥)=2019年6月24日午後3時16分、国会内、岩下毅撮影

「2000万円貯金・年金カット追及」合同ヒアリングで、金融庁、厚労省、財務省の担当者ら(手前)に質問する野党議員ら(奥)=2019年6月24日午後3時16分、国会内、岩下毅撮影しかし、これを切り捨てて無視することは問題だ。ノーベル経済学賞学者のジャン・ティロール氏は、「ポピュリズムの台頭は、グローバリゼーションや技術の進歩の恩恵から締め出された人たちのSOS信号だととらえるべきだ」(「良き社会のための経済学」、日本経済新聞社)といっている。

人生100年という超長寿社会を迎える中で、われわれ一般国民は、いかに老後の生活設計を行うのか、これが国民から発せられているSOSである。ポピュリズムは、それに対応をすることなく不安をあおることで、国民から一定の支持を得ようと考える。

責任ある対応としては、国民の年金や老後の生活に関するSOSに対して、グランドデザインを示し、前向きな政策議論に転換していくことが必要ではなかろうか。

そのような観点から、今回の年金を巡る騒動の意義を考えつつ、その先の議論の方向を示してみたい。

第1に、わが国の公的年金制度が久々に議論の俎上(そじょう)に上ったことには大きな意義がある。2004年の年金改革が、「年金100年安心プラン」というキャッチフレーズで語られることになったため、年金に関する議論は急速に低下していた。

その後2014年6月の年金の財政検証は、第2次安倍内閣初めてのもので議論が予想された。しかし、内容は、内閣府の超楽観的な経済前提を基にして、所得代替率が5割を超えており、またもや国民的な議論にならなかった。しかし、今回の「2000万円」問題は、一気に年金問題を国民の最大関心事に引き上げるという見事な効果を発揮した。選挙後には、公表予定の新たな財政検証に基づく国民的な議論を行うモメンタムを維持していきたい。

幸いなことに、良識ある野党政治家の中から、「年金は政争の具にはしたくない」「超党派で議論すべきだ」という声が出始めている。

街頭で年金問題を訴える労働団体のメンバーら=2019年7月3日、札幌市中央区、田之畑仁撮影

街頭で年金問題を訴える労働団体のメンバーら=2019年7月3日、札幌市中央区、田之畑仁撮影第2に、「100年安心」というキャッチフレーズの意味が問題となったことだ。安心の最大の根拠は、「マクロ経済スライド」にある。この制度は、「年金額のスライドについて、一人当たり賃金の伸びや物価の変動を基礎としながら、現役人口の減少や平均余命の伸びの分だけスライド率を抑制する」ものであり、年金を安定的にするには欠かせないものである。しかし、ネーミングの問題もあり、ほとんどの国民には理解されないまま今日まで来たのだが、今回初めて国民的な議論になり、次第に理解が進んできている。

現実に足元の経済指標が今後も続くと仮定して試算すると、公的年金の積立金は2050年代半ばには枯渇する可能性が高い。こうなると年金は(当年度の年金支払いをすべて当年度の社会保険料で賄う)完全賦課方式になり、受給額は「突然」大幅に減少する。所得代替率(現役世代の所得に対する割合)は50%を大幅に下回り、豊かな老後どころの話ではない。

負担増を求めずこれに対処するには、支給開始年齢を引き上げたり年金加入要件を緩和したりすることに加えて、マクロ経済スライドをより厳格なものにしていく必要がある。

現行制度の下では、賃金・物価の上昇分がマクロスライド部分(おおむね0.9%)より低い場合には、その差額分は年金調整が行われない(その分過大な支給が行われる)仕組みとなっている。また賃金・物価上昇分がマイナスになった場合には、マクロ経済スライドは実施されない。この結果、年金を支給するためにはその分余計に積立金を取り崩す必要が出てきて、枯渇化が進んでいくのである。

きつい話ではあるが、マクロ経済スライドをフル発動できるように改めていくことが、年金制度の維持には必要な政策である。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください