100年という長い時間を考えれば、うまく行くだけの人生などあり得ない。

2019年07月16日

pathdoc/shutterstock.com

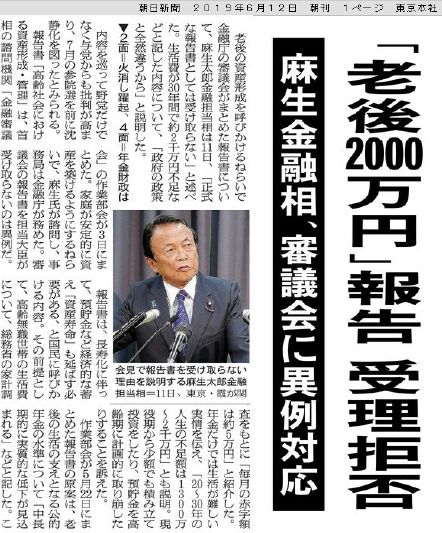

pathdoc/shutterstock.com最近、「人生100年時代」という言葉が喧伝され、「厚生年金をかけていても暮らせない。老後を生き抜くには年金以外に2000万円の貯金が必要だ」などと言われて大騒ぎになっている。たしかに、退職後には、金の心配なしにのんびりと趣味に時間を費やしたい、などと考えていた人には大打撃だろう。

しかし、そういう希望さえ、すでに破綻していることが宣告されたわけだ。労働者の怒りはもっともで、政府の年金政策・所得再分配における失政は当然追求すべきだし、こんな事態を招いた責任も大きい。とはいえ、個人的には「人生100年時代に退職後を年金だけで生きていけるか?」という問題の立て方には、やや違和感がある。

なぜなら、これは「100年」という人生の時間を職業について労働する時期と、退職して年金で暮らす時期にくっきりと二分しているからだ。日本の終身雇用モデルに近い。生きる時間が増えても、生き方自体は従来と何も変わっていない。「労働か? 隠棲か?」という二分法で人生を考えているわけだ。

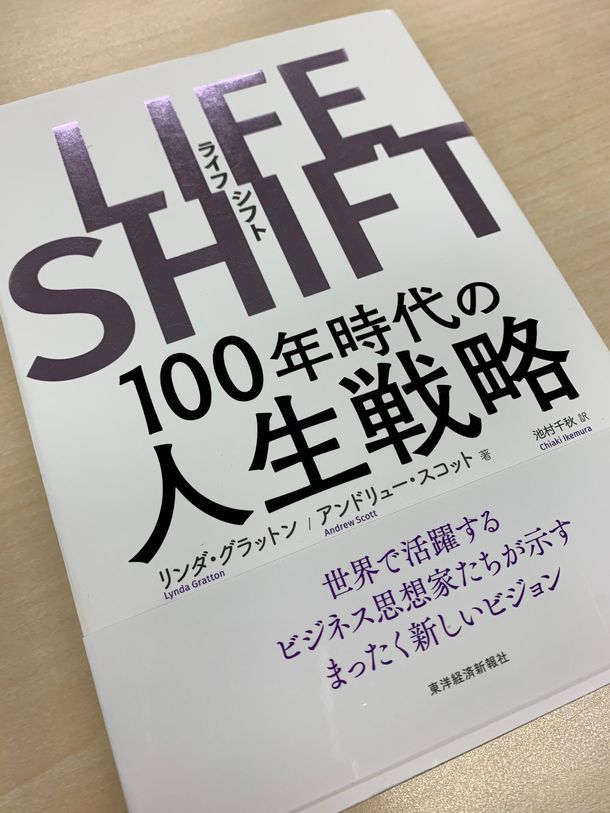

『ライフ・シフト』(東洋経済新報社)

『ライフ・シフト』(東洋経済新報社)たとえば、同著で述べられている例の一つでは、大学を出てから会社に入り、子育てをしながら中年まで働く。子どもがある程度大きくなったところで、一度会社を辞めて、また学校に入って新たな技術を習得し、別な仕事に就く。それを10年ほど続けた後、またその仕事を辞める。今度は世界を旅行し、そこで得た見聞を元に自分でNPO法人を作って社会に貢献する。最終的に引退するのは80歳というようなコースだった。

つまり、そもそも「人生100年時代」は「働くだけ働いて、退職したら後はのんびり暮らす」という単線的イメージではなく、仕事をしては辞め、また働いて十数年したらまた辞めて……というような数回のスイッチング・ポイントがある曲がりくねったライフ・コースだったのである。

これは、テクノロジーや知識の発達を考えても自然な変化だ。学校で習得したスキルや知識は10年たつと古くなる。当然、仕事でも使いものにならない。そればかりではない。10年たつと、当初抱いていた興味も熱意も薄れてくる。私の父はエンジニアだったが「研究テーマは10年ごとに変える」と言っていた。「だいたいのことが分かると面白くなくなって、良い実験も出来なくなる。だから次のテーマに移る」と。

しかし、このような曲がりくねった人生コースを平気でたどっていけるには、それなりの準備も必要だ。生きていくために何でも与えられた場所で頑張る、というような生き方では、途中のスイッチング=切り替えは努力の挫折でしかないだろう。たとえ、要領が良くても「出来る人には、仕事が集中する」のがこの世の常だから、途中でバーン・アウトするのがせいぜいだ。

たしかに、若いときなら、まだ気力も体力も充実しているから回復も早い。とにかく体験していくうちに自分の隠れた適性に気づいたり、自然に技能が身に付いたりする幸運もあるかもしれない。それでも、いろいろ経験を積んで中年以降になると、そういう力任せの方法ではうまくいかなくなる。自分の得意なこと、そうでないことの区別も分かってくる。要求されたからと言って、不得意なことや嫌いなことをやっているだけでは気持ちも消耗する。そのストレスを解消しようとして、気晴らしをしようとすると余計な時間も金もかかる。さらに年を取ると、仕事が金稼ぎとそこからの解放というサイクルだけでは満足できなくなる。自分のやってきたこと、やっていくことが何かしら社会や他人のためになり、自分の人生には意味がある、というプライドも必要になってくるだろう。

shigemi okano/shutterstock.com

shigemi okano/shutterstock.com実は、従来の会社でも、擬似的とはいえ、そういうライフ・コースに合わせたようなポストが提供されてきた。たとえば、若い頃は営業の現場に入って、とにかく現実を経験し、それが一段落すると、部下を付けてそのケアをさせる。さらに、その先は「責任ある地位」につけて、組織全体のために頑張らせる。曲がりなりにも、ライフ・イメージとビジネスを適合させようとはしていたのである。

そんな20世紀的バランスが一気に崩れたのは「新自由主義」の導入からだ。急激な技術発展で、安定的に利益を生むことが難しくなり、むしろ、誰もやっていない「イノベーション」だけが巨大な富をもたらす。何かを思いついて、社長になって会社を作り、最大の利益を求めてエネルギッシュに突進する。それに成功した人のみが利益を総取りする。アマゾンもアップルもそういう会社だし、日本ならホリエモンがそのシンボルだ。結局、仕事はすべて「荒稼ぎ」という形で一元化されることになったのだ。

当然のことながら、会社も個人の「人生イメージ」など顧慮している暇はない。人生と仕事の切り離しが始まり、「能力主義」とか「成果主義」が声高に言われ、会社にどれだけの利益をもたらしたか、で人間の値打ちも評価される。稼ぐ人間が報酬も高い。報酬が低いのは能力が低いせいだ、という単純で過激な言説がまかり通った。

Worawee Meepian/shutterstock.com

Worawee Meepian/shutterstock.comただ「荒稼ぎ」する立場になるのも容易ではない。実際、ジェフ・ベゾスは若いときにアマゾンを計画し、起業して巨大企業にしたが、創業時には親が30万ドル援助してくれたという。元々のアイデアも良かったのかもしれないが、企業をスタートさせるにはそれだけの元手がいる。親たちだって食いぶちくらい残しておかなくてはならないので、30万ドルの2倍以上は持っていたに違いない。そう考えると、起業できる人は、そもそも財産を持っている「特権階級」なのだ。

そういう人は、すでに、親の金で良い学校に行き、親の金で留学したり、コネで組織に入ったり、起業したりして「エライ人」になる。我が国の歴代の総理大臣も財務大臣も、まさにそういう生き方をしている人が目に付く。新自由主義の時代とは、良くも悪くも、そういう身も蓋もないメカニズムがあからさまになった時代なのである。

ただ、私は、そういう恵まれた人のことを非難したり、うらやんだりしているわけではない。ただ、そういうリソースがない以上、ホリエモン=ベゾス流のやり方は、自分にはまったく適用できない、と思うだけである。地方の貧乏人の息子として生まれたら、それに合わせたやり方をしなければならないのだ。

たいていの人間は、自分の能力や成果に自信を持てない。もし能力に自信があったら、それを十全に活かせる場を見つけるべく、よりよい待遇を求めて転々としつつグレード・アップしていく。あるいは、自分でもっとも稼げる「良き環境」を自前で作る。逆に言えば、職場にしがみつくのは、自分の能力に不安があるからなのだ。

企業も、もちろん、その心理を見透かしている。だから、事あるごとに「お前には能力が足りない!」と言いつのる。能力のある人間には「自立できないのでは?」という不安を与え、自社に縛り付ける。自己評価が高くない人間はそれに乗じて賃金を抑える。企業のブラック化は言わば必然なので、『資本論』を読むまでもなく、より長時間働かされるか、より「効率的」つまり激しく働かされるか、の二つが進行する。どちらにしても労働は買いたたかれて、しだいに窮乏化していく。

もしそういう搾取が、労働者が必然的に陥る状況だとしたら、それを打開する方法は二つしかない。一つは、旧来のように集団を形成して、企業と互角に交渉する力を持ち、自分たちにとってより有利な条件を引き出すことである。『共産党宣言』で言うように「万国の労働者よ、団結せよ」である。

だが、もし、そういうやり方が嫌なら、自分が当てにできるリソースを拡大するしかない。社会活動家・湯浅誠は、貧困という現象が起こる原因を「溜めのなさ」と表現している。「溜め」とは外部の衝撃を吸収してくれる緩衝材である。今、有能であるなど大した意味はない。その仕事が10年先にもあるかどうか、誰にも分からない。それどころか、今稼げる仕事かどうかも問題ではない。派手な仕事は皆が群がり、競争して勝つのは容易ではない。

むしろ、皆がやらないことをあえて学び、自分のリソースを増やす。すぐ役立たなくても、将来生きていけるかもしれない技能やスキルを蓄え、注文があったら「はい、できます!」といち早く手を上げる。それだけで10年は仕事ができる。これはフリーランスのサバイバル法だ。『ライフ・シフト』で推奨している生き方は、実は、これに近いのである。

吉岡友治さん

吉岡友治さんこういう行動がすばやく取れたのも、私自身がすでに「社会人入試」体験者だったからである。当時、国語・小論文を教えていたが、生徒の人気もなく担当授業数は年々減らされていた。そういう自分の状況をちょっと変えたくて、当時同僚のアメリカ人が受講していたシカゴ大学の修士課程を受講してみたのである。最初は、日本でいくつか講義を受け、それが終わるとシカゴに飛んで、さらに講義・演習を受けて最後に修士論文を書いて学位を取るというコースであった。仕事の合間を縫って講義・演習に参加して、次の年は少なかった仕事を一時断って、シカゴで「ヨーロッパ社会思想史」「黒人映画史」「実物による近現代美術史」など、さまざまな演習を取った。

けっこう夢のような日々であった。毎日英語の本を読み、必死でレポートを書く、という極限経験もさることながら、一つ一つの講義や演習の言葉が身にしみて感じられるのに驚いた。10代や20代のときは、既存の与えられた知識として冷ややかに見ていたものが、突然、現実と直結する切実な視点として浮かび上がって見えたのである。

Art Stocker/shutterstock.com

Art Stocker/shutterstock.comとくに、それまでに自分が生きてきた経験が、くっきりと言語化されるのは衝撃的だった。私は予備校で小論文を教えていたが、日本の参考書をいくら読んでも、どうすれば明確でわかりやすい文章が書けるか、まったく書いてない。しようがないので、授業ノートを整理して、だいたいこんな感じかな、と自分なりの方法論を考案して使っていた。ただ、それが本当に一般性のあるのか、まったく確信が持てない。ところが、シカゴに行ってみると、その方法が、もっと精緻な体系になって「シカゴ・スタイル」と呼ばれていることに気づいたのである。しかも、そのかなりの部分が自分の工夫と一致している。「ああ、自分が考えていたことは、こういう形で表現すれば社会に通用するのか?」と感動したものである。

もちろん、同じコースを取った人でも、「シカゴ・スタイル」に感銘を受けなかった人もいるので、ある知識が生きるかどうかは、それを受容する側の準備の問題である。ヴィトゲンシュタインは『論理哲学論考』で「この書物を理解してくれるのは、あるいは、自分で個々に表現されている思想ないしそれに類似した思想をかつて既に考えたことのある人だけかもしれない」と言っているが、大人が学ぶとは、そういうことであり、自分が日頃気になってきたことに新たな叡智の光が与えられることなのである。以後、私は「論理的文章の方法」が専門分野となり、今までに70冊以上の本を書いている。まさに「大人の学び」体験が、自分の仕事人生の転回点となったのである。

ただ、こういうことができたのも、仕事に対する姿勢が大きかったのだとは思う。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください