地元の人が去り、コミュニティーがなくなっていくのは心が痛みます。

2019年07月18日

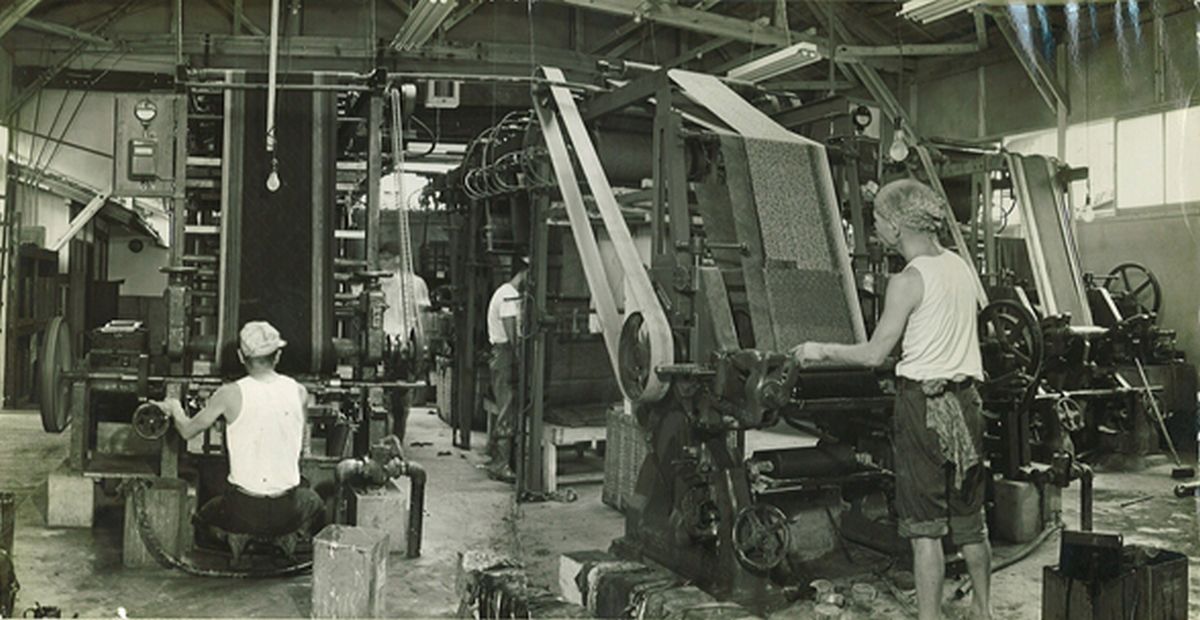

昭和時代の亀田富染工場=筆者提供

昭和時代の亀田富染工場=筆者提供京友禅の染屋として1919年に京都の街の中心岩上四条の地で創業した、「亀田富染工場」を家業する家に私は生まれました。

初めは小さな染屋でしたが、初代富太郎の妻ふさえが戦時中に赤や黄色などの明るい染料を蔵の下に隠し、戦争が終わると明るい着物を世の中の人は着るはずやと、蔵の下の染料を取り出し染めたところ評判となり、亀田富染工場の着物が京都の人たちに着られるようになりました。

2代目富三の時代には、機械捺染を海外よりいち早く取り入れ着物の量産化に成功。100人以上の染職人が染めに従事していました。しかし日本人の生活スタイルが和から洋へと変わる中で、着物を着る人が激減。業務縮小を余儀なくされ、平成に入ってからは、染めの仕事の内100%が洋服生地となり、決められた柄を染める下請け、孫請けの染屋になっていました。

着物の需要が盛んだったころの機械捺染を操作する職人=筆者提供

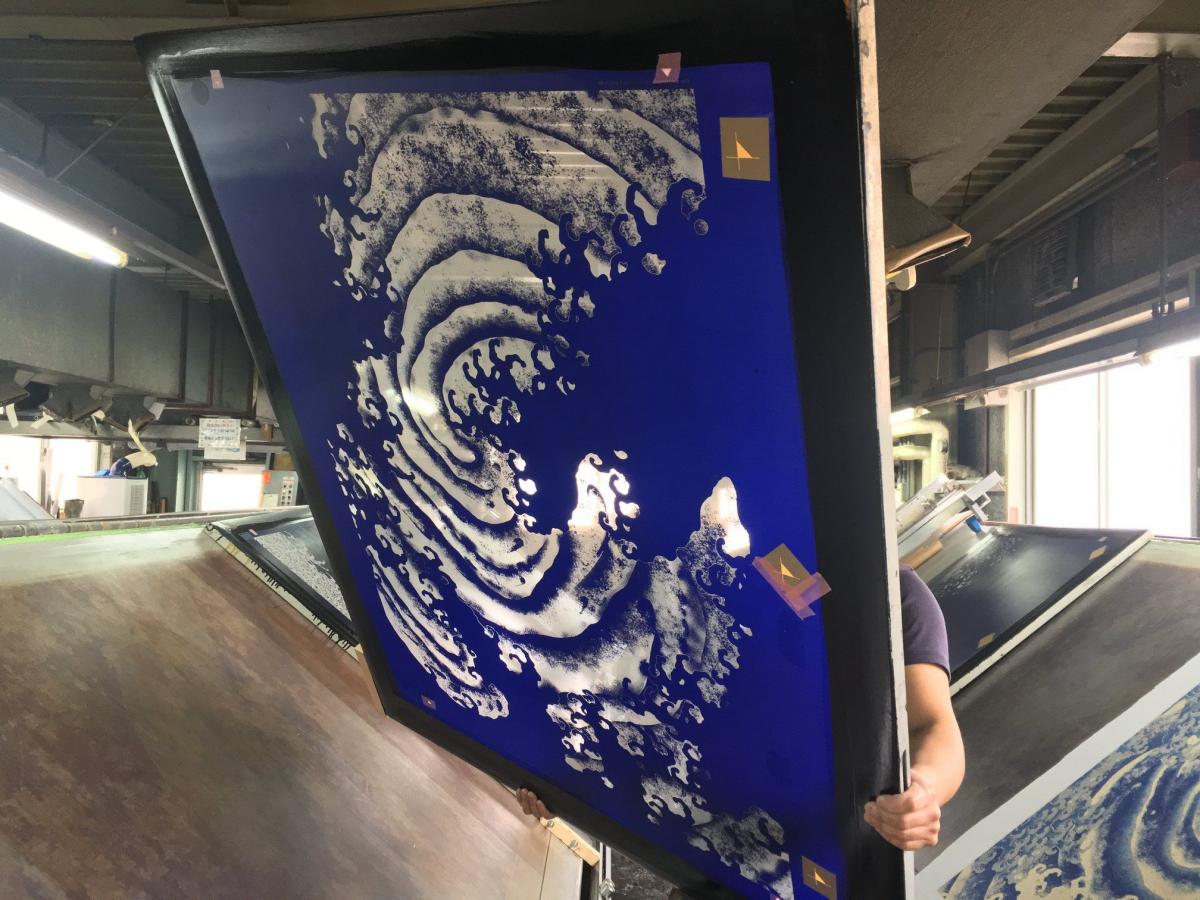

着物の需要が盛んだったころの機械捺染を操作する職人=筆者提供しかし、父の和明と叔父の憲明がもう一度、友禅染の美しさを世の中の人に知ってもらいたいと試行錯誤しました。そんな中、アロハシャツの起源は、日系移民の持ち込んだ着物がルーツだと知ります。そこで蔵に眠る図案を染めてアロハシャツに仕立てたところ、評判がよく、「Pagong」というブランドが誕生しました。Pagongとはタガログ語で幸せを運ぶウミガメを意味します。2019年は長野県小布施町にある「北斎館」の協力を得て、北斎の肉筆画の上町祭屋台天井絵「怒涛」の図の「男浪」を友禅染で復刻しアロハシャツを制作しました。

このように、家業の歴史を振り返るだけでも、みなさんがイメージする「京都」を形作ってきた文化や産業が大きく変化してきていることが分かるでしょう。

北斎「怒涛図男浪」を友禅染めで復刻=筆者提供

北斎「怒涛図男浪」を友禅染めで復刻=筆者提供

筆者の亀田富博さん

筆者の亀田富博さん1年の海外生活を終えて京都に帰ってきた時には、自分を育んでくれた京都が好きになりました。

大切に残されてきた神社やお寺。

京町屋が並んだ路地裏。

何十年も続く料亭の料理人や物つくりに励む職人さん。

商店街や住んでいる人たちの和気あいあいとした和やかな様子。

街の中にも小さな神社や、お堂がそこらにあり、それらを住民の人たちが世話をし、その土地を守っている姿に感銘を受け、京都は現代的な街でありながら、日本文化が根強く残っている街なのだなと感じました。

日本に帰ってきてから10年。インターネットやSNSが広く普及し、京都の情報が世界へ広がり、京都の魅力が世界中の人に知られるようになりました。

以前は、京都駅でも海外の方はちらほら見かけるくらいでした。しかし、今はほとんどが海外からの旅行者なのではないかと思うほど様々な言語が飛び交っています。まるでどこか違う国の空港にいるのではないかと思うような、そんなグローバルな駅へと様変わりしました。

バスやタクシー乗り場には大勢のスーツケースを持った観光客が列を作り、ホテルやゲストハウス、民泊へと向かう人たちで長蛇の列ができています。これだけの人が本当に京都に泊まれるのだろうか、京都にこれだけの人を受け入れる容量はあるのだろうか、と心配になっていました。

京都の街中ではいまもあちこちでホテル建設が行われている=筆者提供

京都の街中ではいまもあちこちでホテル建設が行われている=筆者提供案の定、ホテル不足が騒がれ、市内はホテル建設ラッシュです。多くの投資家や大企業が市内の土地を買い、ホテルへと変え始めました。それは瞬く間に行われ、市内の中心部はそこら中がホテルに変わってきており、今も建設が行われています。ホテル建設のために市内中心部の住宅には不動産売却のチラシが配られ、今までの2倍以上の坪単価で取引されています。ホテル用地獲得のために賃貸物件やテナントの賃上げが行われ、退去せざるを得なくなったというケースもあると聞きます。もともと住んでいた住民は、2倍以上の価格で売れるのならばと、中心地の土地を手放す人も増えてきました。

両親の実家では、こんな話が頻繁にでてきます。

「近所の○○さんが土地売ったらしい」

「いくらで売らはった」

「あの空き地もまたホテルになるらしい」

かろうじて残っていた商店街の一部もホテルへと変わり、残っていた地元の肉屋さんも空き地へと変わってしまいました。

京都市内には売出し中も空き地も点在する=筆者提供

京都市内には売出し中も空き地も点在する=筆者提供海外の人も京都に魅力を感じ、訪れて、楽しんでくれるのはうれしいし誇りに思います。ただ、その街にあった家やお店がなくなり、ホテルに変わり、地元の人たちがいなくなる――。

そしてコミュニティーがなくなっていくのは心が痛みます。

残った住民は、家賃や地価の高騰と闘わないといけないし、街を歩いてもこれまでの落ち着いた京都の街はそこにはもうありません。

地下鉄もバスもスーツケースを持った人たちで混雑し、百貨店に行っても店員は海外のお客様に化粧品を売るのに忙しそうです。錦市場は観光のシンボルになり、地元の人が買い物をするような場所とは程遠い存在へと変わりました。

民泊やゲストハウスは銭湯の近くに作られています。銭湯が近いというメリットがそれらのウェブサイトには書かれ、落ち着いて入れる銭湯は減りました。地元の人にとってなくなったものは多いし、街の観光地化がいたるところで始まっていると生活していると感じます。

ただ、これらは京都だけで起こっている現象ではなく、オーバーツーリズムとして世界中の観光都市で起こっている現象のようです。

スペインのバルセロナにも、ガウディの歴史的建造物サグラダ・ファミリアを見ようと世界中から多くの観光客が訪れ、その数は市民の20倍にもなっていると言われています。街中には宿泊施設がひしめき合い、地元住民が生活の支障と賃料の高騰を訴え、問題となりました。またイタリアの水の都、ベネチアでも同じように多くの観光客が訪れ、地元住民がデモを起こし、結果、政府は観光客削減の方向にかじを切りました。

京都もこういった世界の観光都市と変わらないほど多くの観光客が訪れようとしているではないかと思います。

京都はすでにオーバーツーリズムとなっている=筆者提供

京都はすでにオーバーツーリズムとなっている=筆者提供アジアの人たちからは、「日本は高くて旅行にこられない」と言われてきましたが、今は東アジアや東南アジアの国々の経済成長もあり、世界的に見ても日本物価が突出して高いとは言えないようです。これからは、アフリカの国々の人たちも、海外旅行に行く時代に入ると言われています。

このまま京都を訪れる外国人旅行客が増えていくと、さらに街中にはホテルができ、それに合わせてドラッグストアができていくことでしょう。ドラッグストアの売り上げ競争は激化しており、景観条例ギリギリの派手な看板がこれまでの京都の街の風景を変えてしまっています。もし、景観条例がなければ、京都の景観は大きく様変わりしていただろうと思います。建物の高さ制限もまた京都の景観を守るために大きな役割を果たしています。もし、それらのルールがなければ、あっという間に街の風景は変わり、街は観光客が短期間で京都を楽しむための「仕様」に変わっていたのではないでしょうか。

祇園祭の風景=筆者提供

祇園祭の風景=筆者提供京都には日本三大祭りの一つ。祇園祭があります。市内には鉾町と呼ばれる町内が存在し、そこに住む住民が祇園祭の鉾を管理し、保管しています。祇園祭の時期になると町内の大人や子どもたちがお囃子を練習し、山鉾巡行に備えます。お囃子の音を聞くと祇園祭がやってくるのだなとワクワクします。鉾は町の人によって組み立てられ、巡行が行われ、お祭りが終わると解体され、また保管されます。町内に住む人たちが長年受け継いできた文化の一つです。

しかし、鉾町の中はすでに多くのホテルが建設されています。鉾町の中には、土地を所有していた町の長がいなくなり、鉾の運営に支障をきたすところが出てくるのではないかと思います。昔から京都に住む人たちが離れていくことで、京都らしさがどんどんなくなっていくように感じます。

増え続ける観光客によって、これまでの京都の当たり前が大きく変わり始めていますが、増え続ける観光客に対して、これ以上来ないでとも言えません。

海外から多くの方が訪れることで、多くの恩恵があり、街が活気づいています。成熟した日本社会では、観光ビジネスが大きな産業の軸となるのは確かです。

亀田富染工場の日常風景=筆者提供

亀田富染工場の日常風景=筆者提供しかし、観光ビジネス発展の陰に地元住民の犠牲があり、このままではバルセロナやベネチアのように住民からの抗議や観光客との衝突が生まれると思います。

京都は今、観光公害としてニュースに取り上げられるようになりました。年度ごとの宿泊者数や消費金額の数字にとらわれず、持続的に成長していくために、ルールやビジョンを住民が話し合う時期に来ているのはないでしょうか。景観条例や建物の規制が京都の景観を守っているのと同じように、ホテル建設についてもなんらかの政策が必要なのではないだろうか。観光ビジネスと文化の継承、地元住民も快適に暮らせるバランスのとれた街を目指す必要があると思います。京都が世界に誇れる観光都市に進化してほしいと願います。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください