日本成長の道は人事システム改革。年功序列でなく市場価格を反映した報酬の時代へ。

2019年07月24日

Syda Productions/Shutterstock.com

Syda Productions/Shutterstock.comダイバーシティーの重要性が叫ばれ始めて久しい。多くの日本企業が、女性や外国人などの多様な人材活用を積極的に推進する方針を打ち出している。イノベーションを促進するためには多様な発想が必要であり、そのためにはバックグランドの異なる人材が切磋琢磨する環境を整えるべきとの議論が盛んだ。実際に、日本企業における女性や外国人の採用はこの数年急増している。

しかし、そのような企業では本当にイノベーションが起こっているのか。ダイバーシティーは、利益を生み出しているのか。ダイバーシティーがイノベーションを後押しし、それが企業の成長につながるという好循環を具現化するために、日本企業は何をすべきであろうか。

OECD(経済協力開発機構)は、イノベーションに必要な環境条件をインデックス化し、国際比較している。資金力、技術力、国民の教育レベル、通信インフラなどの主な項目のほとんどで、日本はOECD平均よりかなり高い水準に位置している。一方、他の経済先進諸国と比較して圧倒的に劣っているのは、産業や国境の垣根を超えて繋がる力。例えば、研究開発を異業種の混成チームや外国人と行うことが極端に少ない。日本は世界でもトップレベルの特許大国だが、外国との共同特許申請は、OECD加盟国中最下位レベルである。将来性の高い技術分野における特許申請で世界トップ3に入る実力を持っているにもかかわらず、そうした技術を事業化、あるいは商品化する力は、OECD平均以下という評価である。

ここから見えてくるのは、意思決定のプロセスにおける価値観や発想の多様性の欠如である。ダイバーシティーが目的化している組織では、例えば女性採用の数値目標は達成しても、彼女たちが意思決定に影響を及ぼす立場で活躍しているとは言いがたい状況にあるであろう。非正規雇用や管理職以下の女性が増えても、取締役会の顔ぶれはほぼ50代以上の日本人男性のみという企業が多く存在しているのではないだろうか。異質な思想が共存し、その化学反応から生まれる想定外のシナリオこそ、企業がイノベーションを生むためには必要だ。多様な思想の持ち主の声が、意思決定に反映されなければ、いくらダイバーシティーの数値目標を達成しても意味がない。ダイバーシティーは目的ではないはずだ。

oneinchpunch/Shutterstock.com

oneinchpunch/Shutterstock.com日本経済全体を見ても、同様の問題が生じている。第二次安倍内閣が経済成長戦略の柱の一つとして女性活躍推進を打ち出してから、女性の雇用は急増した。日本女性の就業率は毎年ほぼ1%ずつ伸び、今や70%近くとアメリカを上回る水準に達している。一方、男女の賃金格差はほとんど改善が見られず、OECD加盟国中最下位レベルの約25%のままだ。賃金の安い労働力としての女性活用が狙いであったのなら、それは一定の成果を収めたかもしれない。

しかし、このような状況がイノベーションを促進する経済・社会環境に貢献しているとは到底言いがたいであろう。ちなみに、OECDの国際成人力調査によると、日本人女性の数的思考力と読解力は、世界の女性と比較して最も高いという結果がある。このような高度な教育レベルを持つ日本人女性に、男性と同じ雇用機会が与えられ同一賃金が払われれば、日本のGDPの潜在成長率は現在のほぼ倍のレベルまで改善するという試算さえある。

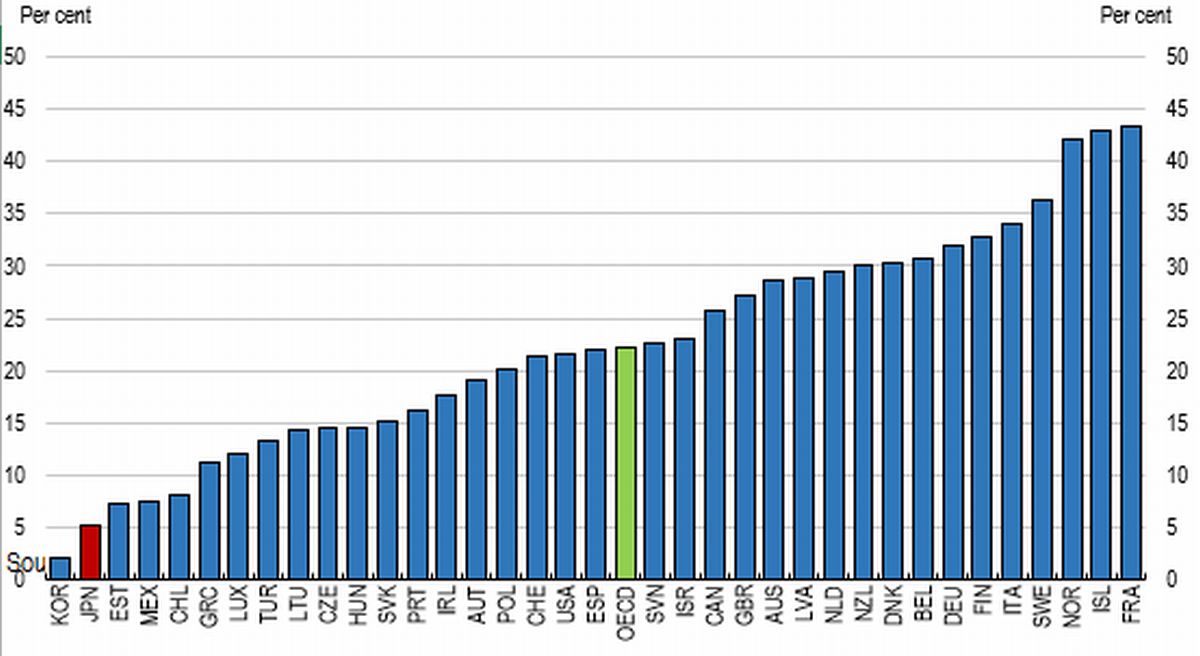

Female share of seats on boards of the largest publicly-listed companies, 2017

Source: OECD Gender database.

Female share of seats on boards of the largest publicly-listed companies, 2017

Source: OECD Gender database.女性活躍に関してもう一つ重要な視点がある。高度経済成長期に確立した人事慣習が強く残る環境で、管理職に昇進した女性は少数だ。そんな女性管理職者は多くの場合、男性のような働き方をしなければ昇進できなかった。転勤や長時間労働をこなすということは、プライベートな時間を犠牲にすることを意味した。専業主婦を持つ男性と異なり、女性の場合は仕事と家庭の二者択一を迫られるケースも多いはずだ。ライフスタイルが男性化した女性からの発想は、男性と類似したものになる可能性が高まる。

思想のダイバーシティーが重要であるいう観点では、むしろ性別や国籍そのものよりも、思考回路や感受性、あるいは価値観などにおける多様性に意味がある。入社時点でバックグランドの異なる人材を多く採用しても、単一的な働き方を長年経験するうちに、金太郎飴のように均一な人材しか残らないとなると、イノベーションを生むダイナミックな職場環境は期待できない。

sdecoret/Shutterstock.com

sdecoret/Shutterstock.com外国人の活用に関しても、多くの課題が残る。少子高齢化に伴う労働者不足に対応するというのが外国人労働者受け入れの議論の中心だが、イノベーションを促進する多様な人材の確保が目的であれば、高度技術人材を世界中からいかに日本に呼び込むかを真剣に議論すべきであろう。

例えば、世界的に不足しているAIの専門知識を持つ外国人が、日本企業で働きたいと思う条件は何であろうか。年功序列に縛られた硬直的な職場環境では、成果に基づいた評価が期待できないと敬遠されてしまう。年齢、勤続年数、国籍、性別などにとらわれず、個々の能力が客観的に評価されることが、彼らにとって就職先を選択する際の重要な物差しになる。そして当然ながら、報酬は世界の労働市場が基準になるため、現行の日本企業の年功序列の報酬制度では、優秀な人材を外国から採用することができない。

売り上げの半分以上を海外市場から得ている日本企業は少なくない。海外の会社を買収や合併する動きも活発だ。このように事業のグローバル化が進んでいる日本企業でさえ、意思決定プロセスに影響を及ぼすポジションに外国人を多く採用しているとは言いがたい。外国人どころか、他社から中途入社した日本人男性が幹部に抜擢されることさえ珍しい。ダイバーシティーを掲げる企業は多いが、その真剣度は幹部人材の多様性を見れば一目瞭然だ。

ダイバーシティーをイノベーションにつなげていくためには、従来の人事制度を根本的に見直す必要がある。経団連の中西会長が言及したように、日本企業は終身雇用制度の維持が困難になっている。言い換えれば、日本企業は終身雇用や年功序列から脱却しなければ、イノベーションを生み出す力を発揮できないということだ。業界の壁を乗り越えた多彩な人材の交流や、バックグランドに関係なく能力に応じて活躍の場が与えられる環境を整備するためには、既存の人事システムに大きくメスを入れる構造改革が不可避だ。結果平等から機会平等への移行は企業文化そのものも大きく変革させる。

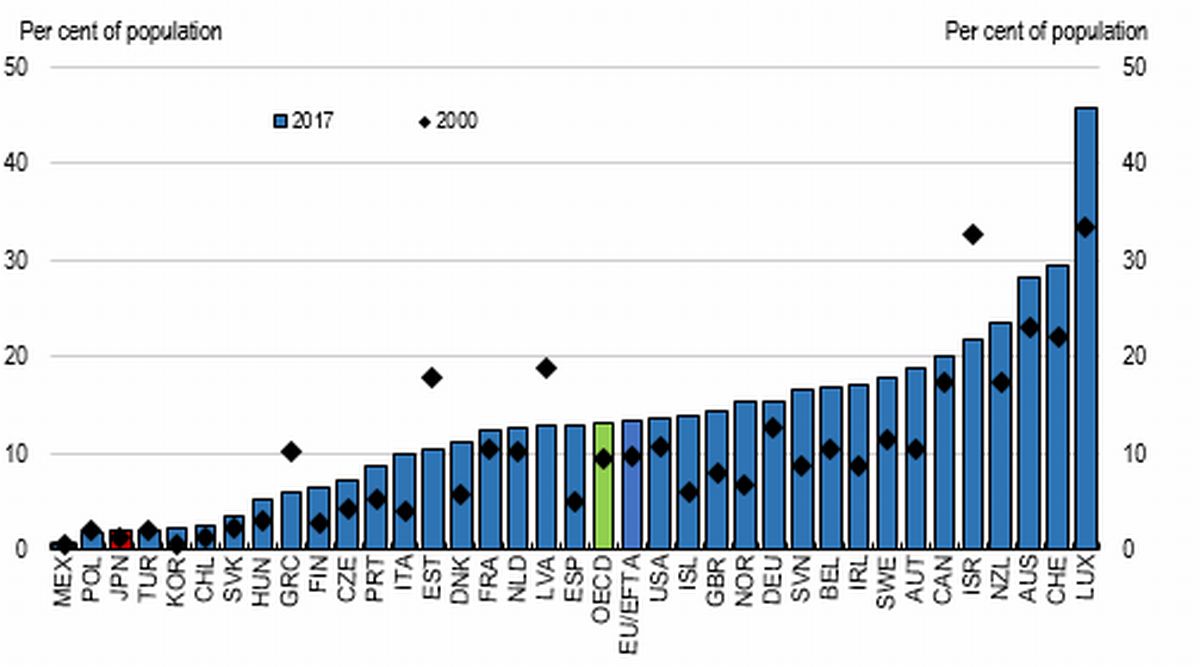

The share of the foreign-born population in Japan is one of the lowest in the OECD

Source: OECD (2018)

The share of the foreign-born population in Japan is one of the lowest in the OECD

Source: OECD (2018)新卒一括採用から通年採用への移行や、年俸制度の導入など、個々の企業では試行錯誤を含め様々な試みが始まっている。このような動きは、いずれ労働市場の流動性を高めることになるだろう。労働市場の需給が、報酬レベルを設定するメカニズムを持ち始めると、雇用側は優秀な人材を確保するために、年功序列でなく、市場価格を反映した報酬設定を余儀なくされる。

Andrey_Popov/Shutterstock.com

Andrey_Popov/Shutterstock.comこのような流れは、人材引き抜き合戦を招き、人件費を押し上げるのではという懸念の声もあるだろう。しかし、労働生産性と個々の社員の報酬をリンクさせると、企業全体の生産性向上にも貢献することがいくつかの調査で指摘されている。さらに重要なのは、報酬以外に多くの要因が社員の勤続につながるという点だ。特に若い世代が重要視するのは、社会への貢献、学べる環境、ライフワークバランスなど、昭和世代のサラリーマンとは異なる価値観に基づいた条件である。逆説的な言い方をすれば、仮に終身雇用制が廃止されても、社員への投資を優先事項とし、前述のような労働条件を整える企業には、有能な社員は長く勤務したいと思うであろう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください