世界一の知財訴訟大国・中国。知財裁判はネット中継され、誰もが見ることが出来る

2019年08月03日

日本では、中国の知財裁判は遅れており、裁判関係者も汚職をしたり、地域保護主義により中国や地元の企業に有利な判決が出されたりしているとのイメージを持っている人が多い。

しかし、ここ数年で、すっかり知財裁判が改革され、日本は追い抜かれてしまった。

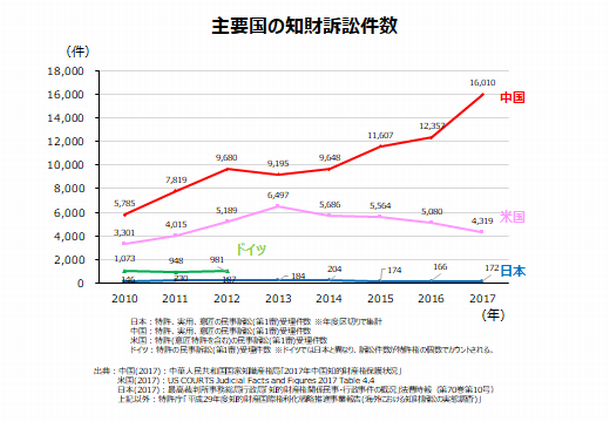

2017年の特許訴訟件数は、日本は172件。あの訴訟大国と言われる米国が4319件で、中国は実に1万6010件。日本の93倍にも達している。

知財訴訟の件数が多いということは、中国の方が裁判所に行きやすく、日本は裁判所に行きにくいと言えよう。別の表現をすれば、中国の方が訴訟の費用対効果(コストパフォーマンス)が高く、司法アクセスが良い。

最近10年間(2007年~2017年)の特許侵害訴訟の損害賠償の最高額を見ると、中国がシント社事件の57億円で日本の東ソー社事件の17億円の3倍以上だ。なお米国ではインデニクッス製薬社事件の2844億円で、依然、飛び抜けて高い。(特許庁調べ)

裁判所の損害賠償額は、民間での知財の取引価格も参考にして、知財の価値を国家機関として算定したものであり、中国の方が日本より知財の価値を高く評価するようになっている。

インターネット中継により知財裁判を世界に公開している。また、当事者が裁判所に出廷せずにインターネットの動画中継を使用して行われるインターネット裁判所も設置された。

さらに、裁判の進捗情報を当事者にメールで送信、公判の録画・中継、判決文の公開、執行状況の公開、金銭の納付、閲覧等のサービスをオンラインで提供している。

日本では、インターネット中継、インターネット裁判所のいずれもない。知財裁判のIT化に関しては、中国は日本よりはるかに進んでいる。

2015年に策定した国家第13次5ヶ年計画(2016年~2020年)で、米国と並び、そして米国を追い抜く「知財強国」が国家目標となった。知財は取るだけでなく、活用することが大事だ。そのためには、知財が保護されなければいけないと考え、知財裁判の強化に力を入れている。

中国では、知財の損害賠償額は知財の価値を示すバロメーターであり、損害賠償額が低ければ知財軽視(アンチパテント)であり、高ければ知財重視(プロパテント)だと受止められ、国策として知財賠償額の引上げを進めている。この考えは、日本とは異なるが、アメリカと同じだ。

① 2017年10月の第19回中国共産党大会は、党規約が改正され「習近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想」が今後の中国共産党の行動指針になった重要な大会であった。その大会で習近平国家主席は、「革新型国家の建設を加速する、そのためイノベーション文化を提唱し、知的財産の創造・保護・活用を強化する」と演説した。

② 2019年3月5日、中国の第13期全人代(全国人民代表大会)の第2回会議で、李克強首相が政府活動報告の中で、「知的財産権の保護を全面的に強化し、侵害に対する懲罰的賠償制度を整える」と発言している。(2019年3月5日、日経新聞)

米国のトランプ大統領は、2018年に中国の知財侵害等を理由に制裁関税を課した。中国は米国からの知財保護要求の外圧を上手に使って、知財裁判の改革を進めている。

知的財産専門の裁判所=2015年2月14日、北京

知的財産専門の裁判所=2015年2月14日、北京 中国の裁判所は、4級2審制と言われ、最高人民法院(日本の最高裁判所に相当)が1ヶ所、高級人民法院(日本の高等裁判所に相当)が32ヶ所、中級人民法院(日本の地方裁判所に相当)が408ヶ所、基層人民法院(日本の簡易裁判所に相当)が3115ヶ所設置されている。

① 特許等の専利権は中級人民法院が一審管轄権を有し、著作権や商標は基層人民法院が一審管轄権を有し、2審制で裁判が行われている。

② 知財は専門知識が必要なため、2014年、北京・上海・広州に中級人民法院レベルで「知識産権法院」が設置されている。

③ 2016年10月に、南京市、蘇州市、武漢市、成都市を始め16ヶ所の中級人民法院内に知識産権を専門審理する「知識産権審判廷」が設置された。知識産権法院に準ずるものであり、特許等の技術的に難しい案件の処理レベルが上がることが期待されている。日本では、1審は特許などを、東京地裁と大阪地裁が管轄し、2審は知財高裁が管轄している。

① 2019年1月から、最高人民法院(日本の最高裁に相当)に知財法廷を設置した。特許等の技術専門性が高い分野の民事事件・行政事件の二審が最高人民法院に一元化された。裁判官は27名で発足(近い将来100名に増員予定)。日本の知財高裁の裁判官は18名である。

② 日本や米国の知財裁判所は高等裁判所レベルであり、最高裁レベルに設置したのは、中国が初めてだ。

③ 最高人民法院に特許等の2審を一元化したことは、全国32ヶ所の高級人民法院でバラバラと裁判をするのではなく、1ヶ所の最高人民法院で裁判をすることになる。(日本で言えば、地裁の次は最高裁に行くことだ)

④ 日本の最高裁は裁判官が15名で、法律審理のみを行っている。これに対し中国の最高人民法院は、裁判官が約400名いる大きな組織で、法律審理のほか事実審理も行うが、最上位の裁判所であることに変わりはない。

⑤ 裁判官は、北京市や地方の知財法院・知財法廷から若くて専門性の高い知財裁判官を選抜して27名を任命した。今後、約100名に増員するための2回目、3回目の選抜を行う。今回任命された裁判官はすべてマスター以上の学歴を持ち、半分はドクターで、3分の1は理工学バックグラウンドを有し、3分の1は海外留学経験を有する。平均年齢は42歳と若く、40台が主力メンバーである。

このように知財裁判の仕組みは、この数年間で、上は最高裁から、下は全国の地裁まで、急速に整備されていることには、驚くばかりだ。

知財の損害賠償額の引上げは、米国からの要求に応える面もあるが、中国自身にとっても利益になるため、整備を加速している。

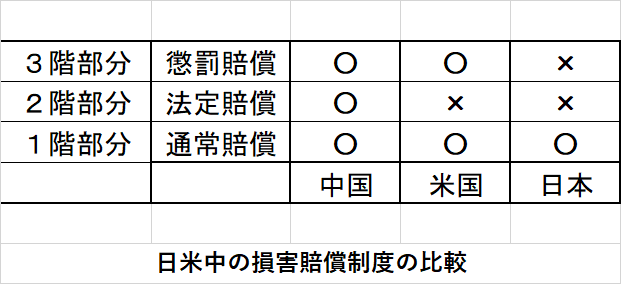

① 通常の損害賠償制度(知財の権利者の立証に基づき損害賠償額を算定する)

② 法定賠償制度(一定の金額以下のものは裁判官の心証に基づき算定する)

③ 懲罰賠償制度(悪質な権利侵害に関しては損害額の5倍の賠償を命ずるもの)

の3階建てとなっている。

日本は通常の損害賠償制度しかない。米国は通常の損害賠償制度のほか、懲罰賠償制度がある。

知財の侵害事件では、侵害による損害額の算定は難しいので、裁判官が心証で決める法定賠償制度が導入されており、判決の90%以上がこれによると言われている。法定賠償額は商標では500万元以下の範囲で、特許では100万元以下の範囲で決めているが、特許に関しては上限額を500万元に引き上げる法律改正案が審議されている。

鉄道の不正乗車が3倍料金を払わされるのと同じように、悪質な知財侵害に関しては米国では3倍の賠償を命ずる制度があり、中国でも商標に関しては既に世界で一番高い5倍賠償制度を導入している。特許についても5倍賠償制度を導入する法律改正案が審議されている。

賠償額の引き上げが国の方針であるため、司法は法律改正を待たずに、知財保護を促進する「司法実践」の考え方により、中国のIWNComm社がソニー中国社をスマートホンに関する侵害を訴えた事件では、北京知財法院はロイヤリテーの3倍の863万元の賠償を認めた。(2017年3月)

なお、日本では、特許侵害を訴える原告が挙証責任を有しており、法定賠償制度も懲罰賠償制度もない。特許侵害に関しては挙証することが実際上難しいため、知財を侵害されても適正な賠償額が認められないと言われている。

中国では、経済社会全体でIT化が急速に進んでいるが、裁判所も物凄い勢いでIT化に取り組んでいる。

中国では、知財裁判は口頭審理が中心でありインターネットで中継されていて、誰もがインターネットで見ることが出来る。透明性の向上により裁判に対する国民の信頼を高める狙いであるが、同時に裁判官も国民の批判に耐える裁判をする必要があり、裁判の質が向上してゆくことも期待されている。

2017年8月浙江省杭州市で世界でも珍しいインターネット裁判所が設立され、2018年9月には、北京と広州にも設立された。インターネット裁判所では、オンラインにおける取引詐欺や債務契約、インターネット著作権侵害をめぐるトラブルを審理する。司法手続きの全ては、当事者が裁判所に出廷せずにインターネットの動画中継を使用して行われる。なお、浙江省杭州市はネット通販最大手のアリババなどが本社を置いている。

中国のインターネット裁判所は世界のモデルになる可能性がある。

中国では、経済社会全体でIT化が急速に進んでいるが、全国の裁判所も物すごい勢いでIT化に取り組んでいる。

第1は、国民サービス向上のためITを使って裁判の情報開示を促進している。

裁判の進捗情報の当事者への開示(節目にはショートメール等で自動送信)、公判の録画・中継(2016年の開始から累計200万件以上中継)、判決文の公開、執行状況の公開、金銭の納付、閲覧等のサービスをオンラインで提供、中国語・英語のウェブサイトで最高人民法院の施策や司法解釈等を内外に発信などを行っている。

第2は、裁判効率化のため、文書の自動作成、判例検索システム等を導入している。全国2万8000ヶ所で、全音声をリアルタイムでテキスト化し発言者を特定して表示。証拠の名称を言うだけで証拠を表示する。これにより裁判官と書記官の負担が減り、審理時間20~30%短縮する効果を上げている。

第3は、司法データ管理のため、デジタル図書館を整備している。毎日自動で司法統計を作成している。

日本には、インターネット中継、インターネット裁判所のいずれもない。日本の知財情報の国際発信は限定的だ。IT化に関しては、中国は日本よりはるかに進んでおり、米国よりも進んでいる模様だ。

中国の習近平国家主席(右)と握手する安倍晋三首相=2019年6月27日、大阪市北区

中国の習近平国家主席(右)と握手する安倍晋三首相=2019年6月27日、大阪市北区デジタル技術革新とともに、特許、著作権、営業秘密、ソフトウエア、データなどの知的財産の重要性が高まり、先端ハイテク分野は知財の比重の高い「知財集約産業」になっている。

日本は第2次大戦後、技術革新に努め、トランジスタラジオに始まり、カラーテレビ、半導体、通信機器、鉄鋼、自動車などで、世界一良い製品を安く作り、1980年代には、「電子王国」「世界の工場」「世界一の工業国家」になり、“ジャパンアズナンバーワン”と言われた。

しかし、今や5G通信システム、スマートフォン、パソコン、ドローン、半導体、液晶、ビッグデータなどの知財集約産業は、残念ながら中国に負けている。

また、GAFA(Google,Apple,Facebook,Amazon)のようなデジタル時代のプラットフォームは、すべて米国発であり、日本発のものはない。

日本企業は、第2次大戦後、米欧から基本技術を導入して、改良技術を開発して、製品を輸出すると言うビジネスモデルで成功した。

ここでは工場や機械に投資をした事業が他社から特許侵害で差し止めを受けないという「守りの知財戦略」が基本だ。すなわち、①大量に改良特許を出願し、②日本の同業者の間で、お互いにクロスライセンスをすることにより、外国企業の参入を防ぎ(“草食動物型企業行動”)、③このため知財関係団体活動を通じて横並びの企業の知財戦略(“護送船団方式”)をとる。

これをサポートしたのが、日本の知財の法律と知財裁判の運用だ。①原告の特許で無効になるものが多い(かつては50%位無効になった。今でも30%位無効になると言われている)、②なかなか侵害を認めない、③損害賠償額が低い、④和解が多い、⑤裁判プロセスが不透明だと言われている。

これは基本技術を導入する後発国型のモデルであり、米国などの特許権者の権利が弱い方が良いという「アンチパテント政策」だ。

この結果、日本では、知財は無効になりやすく、資産価値も低く、融資や出資の対象としては、不適であり、結果として知財担保融資が少なく、ベンチャー企業が生まれていない。(中国の発表によれば、2019年1~6月の特許、商標の質権設定融資額は、583億元(約9300億円)に達している。なお、日本では特許庁が知財ビジネス評価書を支援しているが、年間約60件なので、1件1億円の知財金融が行われるとすれば、年間の知財金融は60億円だ)

近年は技術開発やビジネスの展開に企業や国家の知財戦略が決定的に重要になっているが、日本の知財戦略が時代に合わなくなっていることが、大きな要因と言えよう。

米国は建国以来、知財を重視している。何度かアンチパテント政策の時代もあったが、伝統的にプロパテント政策を採っている。1980年代に日本に追い上げられたときに、レーガノミクスで巻き返したが、その中心の政策は、CAFC(連邦巡回控訴裁判所)の設置などのプロパテント政策だ。それにより、米国にマイクロソフトを始めとするITやバイオベンチャー企業が多数誕生し、最近のGAFAにつながっている。

中国政府は2008年の「国家知識産権戦略綱要」の制定以来、プロパテント政策を採り、知財の保護・活用を支援している。「大衆創業、万衆創新(大衆による起業、万人によるイノベーション)」のスローガンのもと、中国のベンチャー企業は「攻めの知財戦略」を採用し、国際競争に勝っている。

日本で知財の訴訟件数が少ないのは、当事者が話し合いで解決しているからで、悪いことではないと言う意見がある。

日本には「和を以て貴しとなす」「話せば分かる」という文化があるのは事実だ。日本企業は事業防衛という守りの知財戦略を取っているため、大企業同士は話し合いで解決するのは合理的だ。

しかし、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください