アメリカの「勝利条件」、中国の「3条件」から見えてくるものは……

2019年08月16日

2019年8月1日、ホワイトハウスで記者からの質問に答えるトランプ大統領=ワシントン

2019年8月1日、ホワイトハウスで記者からの質問に答えるトランプ大統領=ワシントン5月の連休終盤、トランプ米大統領の一言でアメリカと中国の通商交渉が暗礁に乗り上げ、楽観ムードが出始めた世界経済に暗雲が立ち込めたことは記憶に新しい。そのトランプ大統領が夏休み前に、また吠(ほ)えた。

5月から中断していた米中通商協議は、6月28~29日のG20大阪サミットに際して行われたトランプ大統領と習近平国家主席による首脳会談の結果、7月30日に上海で再開した。ところが、トランプ大統領は、この協議の内容を不満として、直後の8月1日、追加関税第4弾、すなわち中国からの残る輸入3000億円相当に対する関税を9月1日から引き上げるとした。報道によると、協議では中国による農産品輸入の拡大やその条件が議論されたが、アメリカは中国から十分な譲歩を引き出せなかった模様である。

さらに8月5日、アメリカは中国を「為替操作国」に認定した。8月に入って急速に人民元安が進んだことへの対応とされるが、人民元安の原因は、追加関税第4弾によって中国経済の先行きに懸念が強まったためと考えるのが自然であろう。むしろ、人民元安は中国からの資金逃避を加速させ、人民元の下落に歯止めが掛からなくなる恐れがあるため、中国にとっては歓迎できないはずである。

確かに、5月以降の米中協議中断の際に、人民元相場が比較的底堅く推移していたのは、中国当局が人民元安を嫌うアメリカに配慮して相場の下落を食い止めていた可能性が十分にある。その意味では、中国当局が今回はアメリカへの配慮をやめて、人民元安を市場の売り圧力に任せて「容認」したと言えるだろうが、少なくとも自ら人民元相場を安値方向へ「操作」したわけではない。

いずれにしても、「為替操作国」認定は、人民元の下落リスクに悩む中国当局にとって「救いの手」とはなっても、痛手にはならないだろう。その評価は、トランプ大統領がまた一つ公約を実現したという程度に過ぎない。

その後もトランプ大統領は、9月上旬に予定されている次回の米中閣僚級協議を中止する可能性を示唆(8月9日)、協議再開と同時に決めたファーウェイ社に対する制裁緩和を先送りする姿勢を見せる(10日)など、中国に対する牽制(けんせい)を続けた。その結果、周知の通り、株式市場では売り圧力が強まり、日本経済にとっても円高の進行というかたちで悪影響が懸念され始めている。

こうしたアメリカの動きに対して、中国側はトランプ大統領の判断を批判、報道などではレアアースの輸出規制や中国内での米国系企業への圧力などが、可能性としては指摘されている。ただ、今のところアメリカからの農産品の輸入を停止した以外の目立った反応を見せていない。

その背景の一つとして、既に中国がアメリカとの貿易摩擦において、不用意に動かない方針を固めたことが指摘できよう。

これまで中国は、トランプ大統領の「ちゃぶ台返し」にたびたび翻弄(ほんろう)させられ、そのつど、米国に押し切られる苦い経験がある。そこで、中国政府は、合意のための三つの条件を明示した上で、それが満たされなければ長期戦も辞さない構えに戦略を変更したようである。

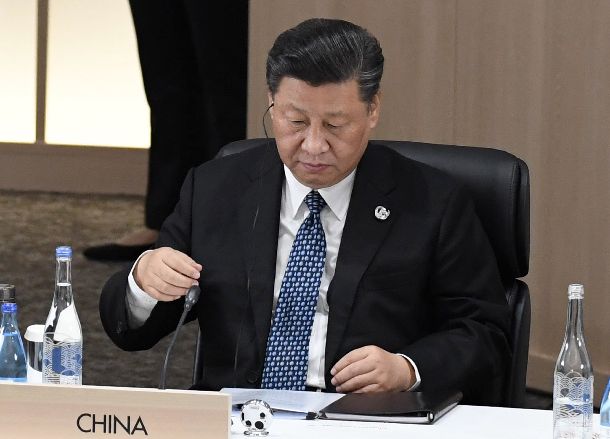

G20サミットに出席した中国の習近平国家主席=2019年6月29日、大阪市住之江区

G20サミットに出席した中国の習近平国家主席=2019年6月29日、大阪市住之江区①については、追加関税について中国は「全ての即時撤廃」を求めているが、アメリカは「段階的な引き下げ」を主張、今のところ平行線である。

②に関して言うと、輸入拡大は、言うまでもなく中国のアメリカからの輸入であり、その規模を中国は当初、年平均2000億ドル程度としており、アメリカにとっては対中貿易赤字が半減するので悪い話ではなかったはずである。ところが、アメリカは協議の途中で「非現実的」な水準への大幅上積みを迫ったようである。

③の合意文章については、アメリカから中国への一方的な要求ではなく、双方の「合意」という形を取るべきだという趣旨だと考えられる。

中国に目立った動きが見られないもう一つの背景に、「北戴河会議」において対米方針が定まるのを待っていることもあろう。北戴河(ほくたいが)は北京から東に300キロほどのところにあるビーチリゾートで、毎年8月上旬、長老と呼ばれる中国トップ経験者や現役指導部が集まり、重要な政策の方針を議論するための非公式会議を行っているとされる。

権限の集中を着実に進めているとされる習近平国家主席ではあるが、対米政策については、景気の悪化という実害が発生していることもあり、党内の意見を幅広く集約し慎重に進める必要があるのだろう。

「不動の策」に出た中国に対して、トランプ大統領のとった一連の措置は、9月からの通商交渉本格化という決戦を前に、中国の本心を探るための「威力偵察」であると考えれば理解できるのではないか。すなわち、相手の戦意や陣立ての様子を確かめるため、あえて攻撃されることを狙って、敵陣近くに「部隊」を送り込んだのである。

実際、第4弾の追加関税を最近の人民元の下落幅と同程度の10%にとどめて悪影響を抑制、為替操作国の認定も現実的にダメージを与えるわけではない。あくまでも、中国の動揺を誘う程度のものである。

そのうえで、アメリカは中国の反応を見ながら決戦における戦術を練り、必要に応じて自らの陣立てを修正するのであろう。協議中止の可能性まで口にしたトランプ大統領であるが、こうした見立てが間違っていなければ、本心は協議をやる気満々だということである。来年に大統領選を控えて、そろそろ大きな戦果を得たいはずのトランプ大統領が、貿易問題に決着をつけ得る機会を見送るとは考え難い。

米中衝突の行方を占ううえで重要なことは、昨年8月に「出口の見えない米中貿易戦争」でも指摘した通り、仕掛けた側のアメリカの「勝利条件」である。その条件が複数存在することが、先行きを見通し難くしているように思う。

アメリカの第一の「勝利条件」は、トランプ大統領が就任当初から訴えてきた貿易不均衡の是正である。具体的には、アメリカが現在、中国に対して抱えている年間4000億ドルにものぼる貿易赤字の削減・解消だ。

巨額の対中貿易赤字は、アメリカ国内の雇用が中国企業に奪われた象徴であり、その削減こそが中国から雇用や富を取り返した証だとして、トランプ大統領は関税を引き上げ、中国の対米輸出を抑え込むことで貿易赤字の縮小を狙い、さらには、引き上げた関税の撤廃を条件にアメリカからの輸入拡大を中国に迫っている。

第二の「勝利条件」は、アメリカによる経済覇権の維持である。分かりやすい例を挙げれば、「経済規模世界一」の座の死守である。

経済規模をGDPではかるとすれば、2018年のアメリカのGDPは20兆ドル強(約2200兆円)、中国は13兆ドル強(約1400兆円)。アメリカの経済規模は中国の約1.5倍、中国にすれば、アメリカの約65%の経済規模しかない。とはいえ、仮に今後もアメリカの経済成長が年2%程度にとどまり、中国が6%成長を続ければ、約12年で中国がアメリカに追い付く計算となる。さらに、人民元が米ドルに対して上昇すれば、その分だけ追い付くまでの時間は短くなる。

要するに、アメリカを大きく上回る中国の成長ペースが、アメリカの経済覇権を脅かす根源だということである。中国経済がこれまで輸出と投資を両輪として高成長を続けてきたという事実に照らせば、その成長ペースを弱めるため、関税によって輸出に障害を設けるという手法は、短期的には有効であろう。実際、中国経済は対米輸出の落ち込みや製造業の設備投資抑制により、足元で顕著に減速している。

同時に、アメリカはより長期的な視点に立ち、いわゆる「中所得国の罠(わな)」に着目した戦略を進めているのだろう。

世界銀行は、一人当たりのGDPが1万2000ドル程度に達する国を高所得国と定義しているが、一般的に中所得国から高所得国へステップアップするためには、成長の原動力を投資から技術力にシフトする必要があるとされる。

中国の場合、昨年、一人当たりGDPが9700ドルに達し、今年中にも1万ドルを突破する見通しだ。いよいよ高所得国に入るわけである。中国政府は、それを確実に実現するために「中国製造2025」政策を打ち上げ、技術力の強化を進めようとしたが、アメリカはそれを阻止するため、中国への輸出や中国による対米投資に対する規制を強化することで、中国に対する技術流出を防ごうとしているのであろう。ファーウェイ社に対する規制強化も、この枠組みの中で理解できる。

tujuh17belas/shutterstock.com

tujuh17belas/shutterstock.com以上の分析を前提にすれば、今後の交渉におけるアメリカの動きは、第一の「勝利条件」である貿易不均衡に関する成果を確実に得ることを優先するのか、第二の技術流出防止という目標も含めた十分な成果を求めるのかによって左右される。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください