日本一のビジネス街は、なぜ「働くだけの街」から変わらなくてはいけなかったのか?

2019年08月23日

再開発が進み、街の様相が昭和時代と比べると様相が変わってきた日本一のビジネス街「丸の内」。夜や週末はシャッター街でしたが、今はショップや飲食店で回遊したり、オフを楽しんだりできる街になってきました。そんな丸の内で今、コミュニティーづくりが進んでいます。会社中心から、人中心、テーマ中心に様々な動きがでてきています。なぜ、ビジネス街にコミュニティーが必要なのでしょうか? 三菱地所の井上友美さんに寄稿してもらいました。(「論座」編集部)

再開発を推進する三菱地所は、1998年から約20年をかけて丸の内の再開発を進めてきました。

目標の一つが「働くだけの街」からの脱却でした。

丸の内仲通り。平日、休日を問わず多くの人でにぎわうようになった。石畳にケヤキ並木の美しい陰影を落とす=三菱地所提供

丸の内仲通り。平日、休日を問わず多くの人でにぎわうようになった。石畳にケヤキ並木の美しい陰影を落とす=三菱地所提供現在、大手町・丸の内・有楽町(以下、大丸有エリア)の約120ヘクタールに、約4300社の企業が集積し、約28万人が働いています。その大丸有エリアの約3分の1を所有もしくは管理運営をしているのが三菱地所です。オフィスビルの機能性を高め、東京駅前という利便性を強みにして日本を代表するビジネスセンターへと成長を遂げてきました。

再開発では、これまで無機質な印象だった街が、「歩いて楽しい街」へと生まれ変わってきています。全長約1.2キロに及ぶ丸の内仲通りには、お洒落なカフェやレストラン、ファッションブランドが立ち並びます。道路は、車だけではなく人が歩きやすいように歩道の幅も変更し、路面を石畳に替え、木陰が生まれるように街路樹が植えられています。街の中にほっと一息つけるようなポケットパークや美術館も配しています。

2002年に誕生した丸ビルを皮切りに、商業施設の集積が進んでいますが、歩行者数は丸ビルの開業前と比較すると約3倍になっています。

丸の内は、高度成長を支えたオフィス需要に答えた結果、働く以外の選択肢がない街になってしまっていました。90年代後半には、デフレ経済や金融機関の統合、IT化が進み顧客ニーズの変化に古いオフィスビルが対応できなくなり、企業が丸の内から離れてしまったことを、当時のメディアに「黄昏の街、丸の内」と揶揄された苦い経験があります。

再開発に向け、当時、社内で議論され、導き出されたキーワードが三つありました。

「オープン」

「ネットワーク」

「インタラクティブ」

再開発を成功させるためには、多様な価値観や多様な人々を受け入れることが重要だったわけです。

2006年9月、オフィスビルの再開発が進むJR東京駅周辺。手前は八重洲、奥は丸の内=朝日新聞社ヘリから

2006年9月、オフィスビルの再開発が進むJR東京駅周辺。手前は八重洲、奥は丸の内=朝日新聞社ヘリから 私はちょうど新丸ビルが開業した2007年に、三菱地所に入社しました。その年は、丸の内再開発の第1ステージ完成のタイミングでした。

配属された商業部門で驚いたのは、飲食店誘致のこだわりです。店舗とオフィス複合型のビルの場合、飲食店はビルのテナントの約20%程度といわれていますが、丸ビルでは約50%、新丸ビルでは約40%を飲食店が占めていました。ブレイク前の若手シェフや下町の名店を誘致し、丸の内ならではのオリジナリティのある飲食店に、共に育てあっていくという空気がありました。

その中でも、新丸ビル7階にある「丸の内ハウス」というフロアでは、複数の飲食店がコミュニティー化されています。共同で空間を形成し、個店という「点」ではなく、フロア全体の「面」で来街者を迎えることに取り組んでいるのが特徴です。本来ライバルでもある他店舗とパートナーシップを組むということは、当時とても画期的な仕組みでした。フロアでの集客やブランディングを行う。互いに目指すべき施設について議論し、そのコンセプトが共有されることで、結果的に息の長い愛されるフロアとして、多くの人々が訪れ、深夜までの賑わいが続いています。

このような経験もあり、私は丸の内の強みの一つは「食」ではないかと着目しました。2008年に丸の内エリアから発信する大人の食育活動として「食育丸の内」プロジェクトをスタートさせました。日々お客様と接するレストランの協力が不可欠と考え、丸の内に店舗を構えるシェフらを中心に「丸の内シェフズクラブ」を翌年に組織し、旗振り役になってもらいました。これもコミュニティーの一つです。

街のステイクホルダー。

それはディベロッパーだけではなく、食の提供者(レストランやシェフたち)や消費者(就業者や来街者)も含まれます。このプロジェクトは、それらと生産者をつなぎ、生きた食育活動を行うのが目的です。様々なステイクホルダーが街について考えるようにコミュニティーが成長し、今では丸の内の街づくりとはどうあるべきかを問いかけてくれる存在になりました。

MICE誘致における公的空間活用例としても開催されたイベント。丸の内仲通りの路上に設置された長さ25メートルのロングテーブルで料理を堪能した=三菱地所提供

MICE誘致における公的空間活用例としても開催されたイベント。丸の内仲通りの路上に設置された長さ25メートルのロングテーブルで料理を堪能した=三菱地所提供プロジェクトで大切にしたのは、お勉強ではなく、おいしく食べるという経験です。年齢や職業に関係なく、テーブルを囲み食することが、再開発のテーマに掲げられた「インタラクティブな街づくり」に通じると確信したからです。

「共食」という視点が、人々の交わりを促すキーファクターになり得ます。この街で働く人たちの心身の栄養にもなり、明日の活力にもつなげることができる。このコミュニティーは、企業の垣根を越えて人々の共感を呼び、今日も発展的にプロジェクトが続けられています。

丸の内には、畑も海もありません。丸の内は、消費の場です。ただし、シェフたちが積極的に産地に足を運び、生産者と交わっています。そうした人々の出会いが、丸の内のコミュニティーと地方の地域コミュニティーをつなぎ、今では地方の生産者からも丸の内に消費者ニーズやトレンド、技術を学びたいという人々が訪れるようになったのです。地域活性化のヒントの一つかもしれません。

最初の取り組みは山梨県でした。地元の人たちが地域の魅力を再認識すべきだとシェフたちの心に火がつき、「山梨シェフズクラブ」が設立されました。一人の力ではできないことでも、ネットワークを組むことでできることが広がります。丸の内側がノウハウを提供し、山梨のシェフたちが旗振り役となって生産者やメーカー、自治体とともに山梨の美味しいものを生み出し、観光促進にもつなげようとしています。

丸の内側も触発され、「旬」の出会いをシェフたちが一皿にプロデュースする「旬のシェフズランチ」、生産者を招きプレゼンテーションを楽しむ、レストランを学び場にした「イートアカデミー」、生産者との会話を生み出す仕掛けにはかりを活用したマルシェ「グラムマルシェ」など、人のつながりが人を呼び、さまざまなプログラムが生み出されています。

2008年当時、オフィス街でのマルシェの開催は珍しかったが、今では風物詩となった。毎週、大丸有エリアのどこかで開催されている=三菱地所提供

2008年当時、オフィス街でのマルシェの開催は珍しかったが、今では風物詩となった。毎週、大丸有エリアのどこかで開催されている=三菱地所提供食をきっかけとしたコミュニティーは、人々にこれからの生き方も問いかけています。「人生100年時代」と言われる中、どのような価値観を持って生きていくべきなのか。

東日本大震災の翌日の2011年3月12日、あるシェフから電話がかかってきました。

「井上さん、今こそこのコミュニティーを生かすべきだ。地所が動いてくれれば、僕たちはいくらだって協力する」

今でもこの電話のことを思い出すと胸が熱くなります。震災当日に行くはずだった福島県相馬市の相馬漁港が津波にのみ込まれている様子をテレビで見ながら、ただただ立ち尽くしていました。そんな中、私の背中を押してくれたのは、丸の内シェフズクラブのメンバーでした。シェフたちの後押しにより、丸の内シェフズクラブと三菱地所がパートナーを組み、「食」を通じた復興支援「Rebirth東北フードプロジェクト」が生まれたのです。

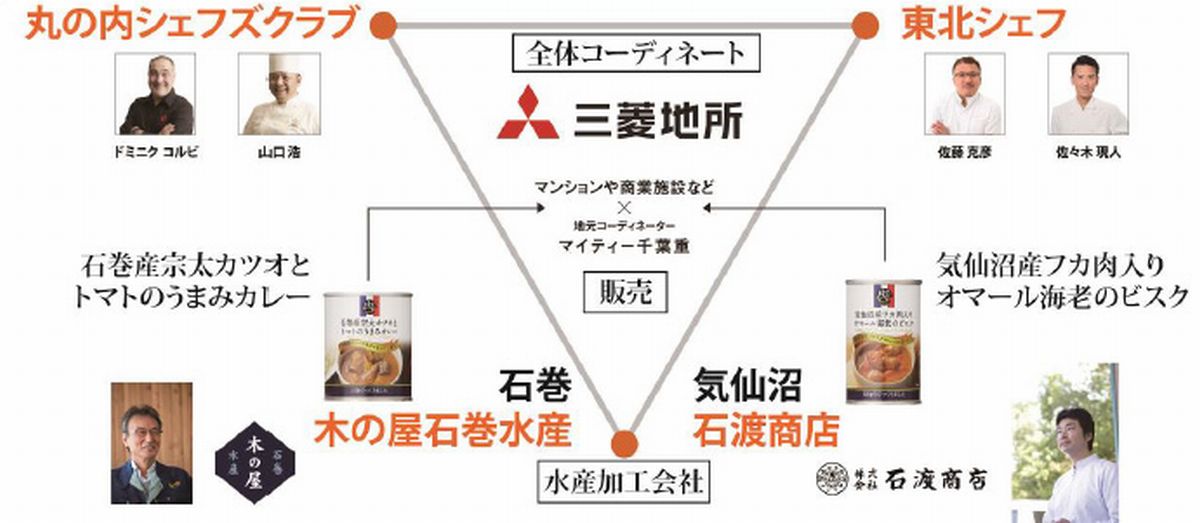

「はらくっついTOHOKU」3rd シリーズの体制図

「はらくっついTOHOKU」3rd シリーズの体制図この取り組みは、現在も続く息の長いプロジェクトになりました。私たちの役割は、三菱地所グループの経営資源を生かし、サポートに徹しました。目標は、食の再ブランディング。現地とのイベントや交流を重ね、最終的には6次産業化「はらくっついTOHOKU」という缶詰開発に行きつきました。これらの取り組みは、グッドデザイン賞を受賞しています。東北のシェフと丸の内のシェフ、メーカーや生産者のそれぞれが主体性を持った継続的な支援モデルとなりました。

成功のカギは、地域側のコーディネーターの存在だったと思います。人々が生きていくうえで享受する豊かさや幸せは何かを常に語りかけてくれました。

近年、働く女性たちのコミュニティーも活発になってきています。「何を食べる」から「誰と食べるか、つながるか」ということに関心がシフトしてきています。

女性限定の美食コミュニティー「丸の内女子会」は、当日のテーブルでの出会いを楽しむ女性たちが増えてきました。シェフのプレゼンテーションに耳を傾け、じっくり一皿一皿と向き合う。そして、そのテーブルで出会いもお楽しみの一つなのです。食事の趣味が合う人は、きっと気も合い話も弾むのでしょう。

一方、交流から健康や働き方を考えるコミュニティーも数多く生まれています。「人生100年時代」になぞらえたように、ポジティブにこれからのライフイベントをデザインしていく発想が人々に生まれているのだろうと思います。

丸の内の特徴的なコミュニティーの一つに「まるのうち保健室」があります。このコミュニティーから、「なりたい自分を叶える身体づくり」のためのオリジナルメソッドが5年の歳月をかけ生み出されました。まるのうち保健室は、丸の内で働く女性たちと向き合う街の保健室です。体組成、ヘモグロビン、骨密度、食事調査などを通じて健康状態をチェックし、ヘルスリテラシーを高めてもらうために食への考え方についてフィードバックしています。ちまたにあふれる健康情報に迷い、自分を主役に女性ならではのライフイベント(妊娠、出産、更年期など)を考えたいという女性が殺到しました。義務教育の中ですっかり抜け落ちてしまった大切なテーマを彼女たちは求めていたのです。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください