柔軟な働き方をしても「損をしない」 こんな社会環境を整えてみませんか?

2019年08月28日

GaudiLab/shutterstock.com

GaudiLab/shutterstock.com改元に伴う祝賀ムードから数カ月が経過したが、令和の時代には日本はどのような社会になるのだろうか――。当然のことだが、新たな時代を迎えたからといって、日本の直面する課題が自然に解決するわけではない。むしろ、今後は人口減少問題が一段と深刻化することは確実だ。その中で、日本社会はこれからどのように対処していくべきか、筆者なりに考え方を整理してみたい。

ポイント

新しい日本型雇用システム-「令和モデル」-の構築

生産年齢人口が減り続ける中では、労働力不足の改善と生産性の向上を図ることが必要であるが、そのためには、日本型雇用システム(「昭和モデル」)を抜本的に改革し、「柔軟な働き方をしても、『損をしない』社会」(「令和モデル」)を早く構築すべきである。そうした「令和モデル」の実現により、少子化にもブレーキを掛けることができる。

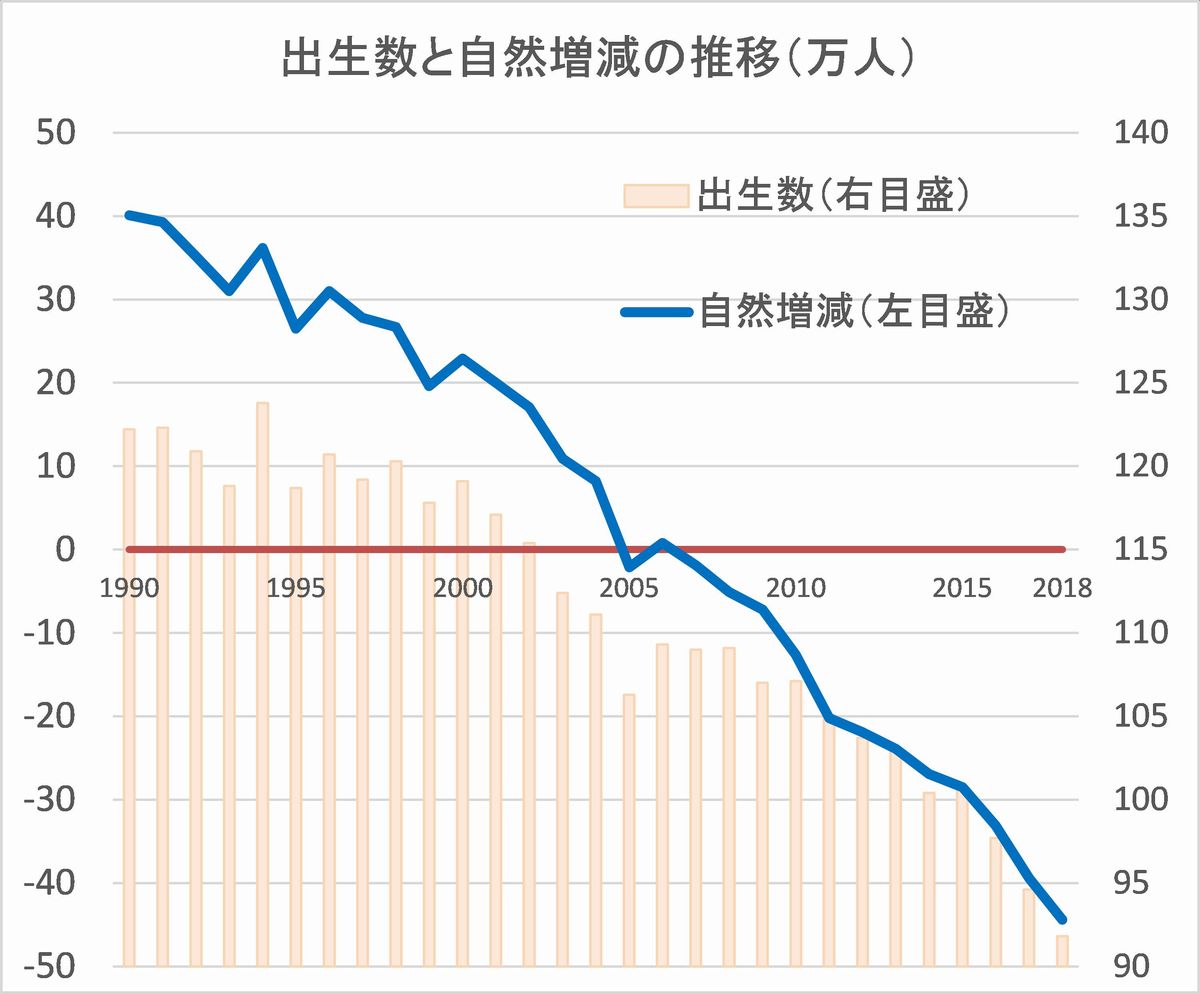

まず、最近のデータなどから、我が国の人口減少の状況について概観してみよう。厚生労働省『人口動態統計』に基づくと、日本の総人口は、2011年以来減少傾向が続いており、ここ1年では31万人も減少した。このように人口が減少してきている主因は、自然増減(=出生数-死亡数)が減少に転じていて、その自然減の規模が拡大してきていることだ(下図)。

2018年中の人口減少についてやや詳しくみると、まず、合計特殊出生率は3年連続低下して1.42となり、出生数も92万人弱と過去最低を更新した。一方、高齢化に伴って死亡数は増え続けていることから、自然減は、2018年には44万人を超える規模にまで膨らんだ。また、生産年齢人口は、総人口の減少以上のスピードで減っていて、この1年間では50万人も減少した。

今後の日本の人口をみると、外国からの移住などに伴う社会増は若干期待できるとしても、全体としては減少傾向が向こう数十年にわたって続くことが見込まれている。

出生率が今のような低い水準で続くことはかなり深刻だ。仮に、我が国の合計特殊出生率が現在の水準(1.4程度)のまま続くと、計算上、一世代後に生まれる子どもの数は親世代の約3分の2、孫の世代には約半分になってしまう。

また、出生率が大幅に上がったとしても、人口減少はすぐには解決しない。例えば、来年にも、合計特殊出生率が奇跡的に2.0近辺にまで回復したとしても、日本全体で人口減少が止まって自然増が実現するまでには、どんなに急いでも数十年はかかる。そして、生産年齢人口も、相当長い年月にわたって減っていくことが見込まれている。

このように、我々は「長く、厳しい時代」の入り口にある。

こうしたことから、令和日本では、まずは、生産年齢人口が減少する中でも、なんとか経済規模を維持できるように工夫していく必要がある。そして、抜本的には、一日でも早く少子化を克服して、自然増を実現する道筋をつけていくことも求められている。この二つを「同時に」そして「かなり急いで」進めなくてはならないのである。

後者(少子化の克服、自然増の実現)については、後編(後日配信)で触れることとし、まずは、生産年齢人口の減少への対策について考えていきたい。

soi7studio/shutterstock.com

soi7studio/shutterstock.com生産年齢人口が減っていく中で、少しでも成長力を確保するためには、労働力不足の改善と生産性の向上を図る必要があるが、雇用システムを抜本的に変えていくことはその鍵となる。

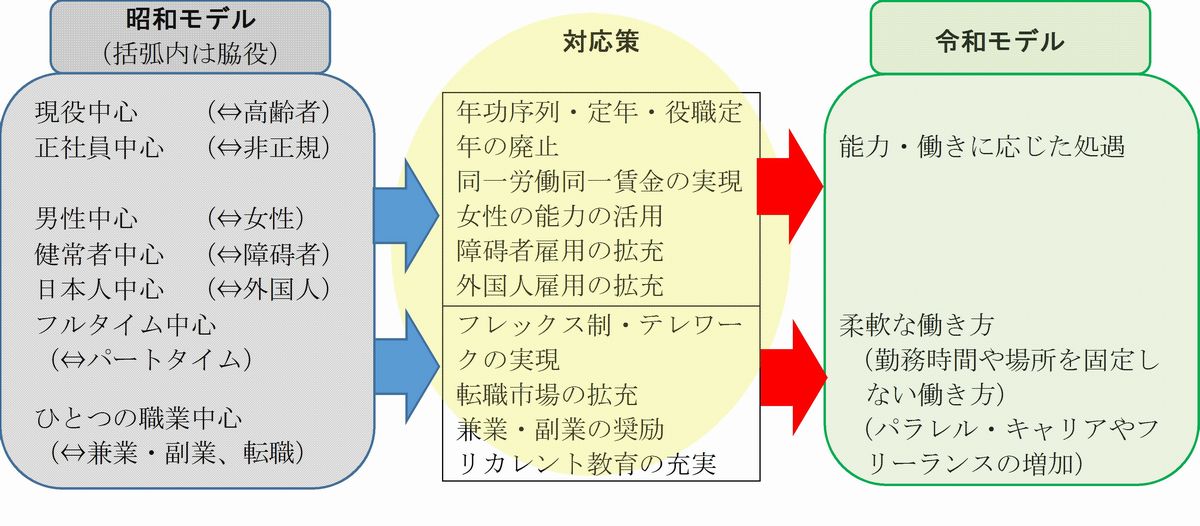

長時間労働・年功序列・終身雇用などを特徴とする「日本型雇用システム」(以下、「昭和モデル」)を見直すべきといわれて久しいが、平成の30年間を振り返ると、改革スピードが遅かった上、必ずしも徹底したかたちでなされず、結局、新たな「平成モデル」を作ることには成功しなかった。

昭和の高度成長が実現するなど、「昭和モデル」はあまりにも成功した雇用システムであっただけに、我々はそこから脱皮することに大変苦労しているといえる。日本社会で強く必要とされているのは、「雇用システムの抜本的改革を急がないといけない」という危機意識の共有であろう。令和になった今こそ、本気でアクセルを踏み込む必要がある。

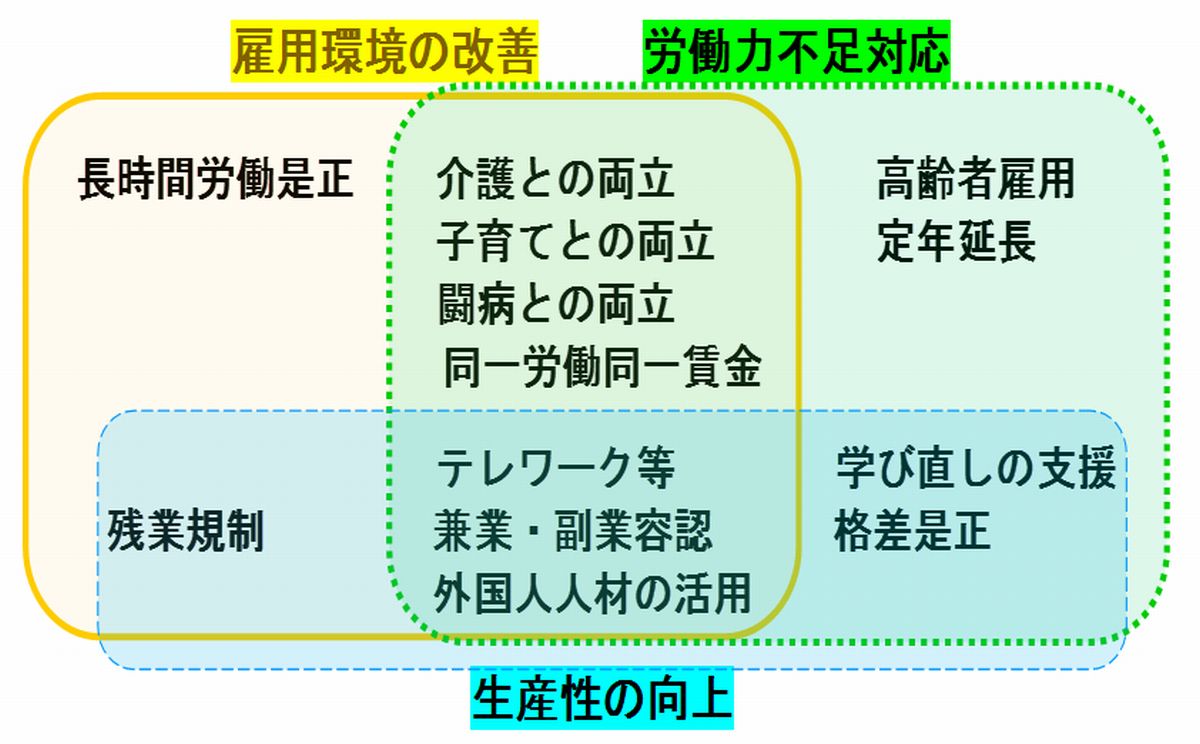

幸い、ここ数年は働き方の見直しに向けて、色々な手立てが講じられるようになってきてはいる。昨今の働き方改革をみてみると、雇用環境を改善しながら、労働力不足の改善と生産性の向上を目指して、一連の対応がとられ始めていることがわかる(下図)。

令和日本が目指すべき将来像は、これらの個々の政策を実現した先にある。パズルのピースとしてはすでに示されているのである。我々として重要なのは、一つの大きな新しい絵、「新しい日本型雇用システム」(以下、「令和モデル」)を明確に思い描きながら、これらのピースを「急いで」そして「徹底して」組み合わせていくことである。

「令和モデル」とはどういうものなのか。それは、一言でいえば、「柔軟な働き方をしても、『損をしない』社会」だ。最近の働き方改革では、「柔軟な働き方」を官民挙げて進めようとしているが、それは「損をしない」「割を食わない」ということが保障されてこそ実現するものであろう。

かつての「昭和モデル」では、社会の中で勤労者の役割や立ち位置は決まっていて、あるグループに所属していることが通常だった。同一企業での長期雇用、年功型賃金、長時間労働などを特徴とする、いわゆるメンバーシップ型の働き方が雇用システムのベースとなっていた。

EtiAmmos/shutterstock.com

EtiAmmos/shutterstock.comこうしたメンバーシップ型の雇用システムの下では、給与水準・昇進や企業年金などは、一般には企業に長く勤めている方が有利だった。また、労働環境や健康面への配慮、病気・怪我などの際の休暇・休職制度など、広義のセーフティネット的な対応をみても、ある組織に正規メンバーとして所属している場合の方が手厚かった。人々はこうした雇用システムによって雇用の安定や継続性を確保できたし、企業などにとってもそれが経営上のメリットとなっていた。

ただ、こうした「昭和モデル」は、主たる戦力と考えられるグループのメンバーになれない人々が脇に追いやられ、経済的にも損をしたり、能力が十分活用されたりしない、という問題を内包しており、時代が下るにしたがって、そうした問題が日本全体の成長力を押し下げる要因となってきた。

一方、「令和モデル」では、人々は、その能力・働きに応じて処遇されるし、勤務時間や場所の自由度が高く、職業選択の幅も広い柔軟な働き方ができるようになる。

そうした世の中になれば、色々な事情でこれまで十分に働けなかった多くの人々も、それぞれの持ち場でもっと貢献できるようになる。中高年が、早い時期に転職して自分の経験・蓄積を新たな場で活用していくこともずっと当たり前になり、適材適所が進むだろう。起業することと就職することとが、ほぼ等価値のものとなっていく中で、あらたなスモール・ビジネスも生まれやすくなるに違いない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください