小皿料理(勉学、仕事、子育て)を思い思いのタイミングで注文して組合せてみては

2019年08月29日

Kia Nakriz/shutterstock.com

Kia Nakriz/shutterstock.comポイント

新しい日本型雇用システム-「令和モデル」-により少子化の克服を

人々が柔軟な働き方をしても「損をしない」新たな日本型雇用システム―「令和モデル」―を構築することは、人口の自然増にも寄与する。若い世代において「時間」「お金」の両面でゆとりが生まれてくることによって、未婚率が下がり、持つ子供の数が増える可能性がある。人口の減少トレンドは一朝一夕には解決しないが、自然増のための既存の対策をさらに進めるとともに「令和モデル」の実現に注力することで、少子化にブレーキをかけていくべきだ。

まずは、人口減少問題の根幹である出生率の低下の問題についてみていくとしよう。出生率や出生数といったものを(未婚の母から生まれる子どもの数はさほど多くないことなどを前提にしながら)極めて単純化してみてみると、出生数は、①出産適齢期の男女が何人いて、②その中で既婚者(夫婦)が何割いるか、そして、③その夫婦が平均何人程度子どもを産むか、ということで決まってくるといえる。

例えば、①出産適齢期の男性が100万人、女性が100万人いたとして、②その9割が結婚していて、③既婚のカップル(男女計180万人)が平均的に2.1人の子どもを持つとすれば、その200万人の成人男女から生まれる次世代はほぼ同数(189万人)となる勘定だ(下表)。1970年代にはおおむねそうした状況にあったし、さらに、当時は高齢化率も低く死亡数の方が少なかったことから、自然増が実現していた。

女性人口×既婚率×子ども数=出生数

1970年代:100×0.9×2.1=189

2010年代: 80×0.7×1.8=100(1970年代の約半分)

しかし、日本では、高度成長期以降の社会構造の変化などを反映して、未婚率はどんどん上昇し、今や3割程度になっている。また、既婚女性が平均的に産む子どもの数も減ってきた。さらに、最近では、出産適齢期にあたる男女の人数が1970年代と比べて8割程度にまで減っている。

こうしたことから、上述の算式は、①出産適齢期の男性が80万人、女性が80万人しかおらず、②その7割だけが結婚していて、③絶対数の少ない既婚カップル(男女計112万人)が平均的に子供を1.8人しか持たない、といったような姿になる。そうなると、出産適齢期世代の成人男女から生まれる次世代は1970年代の約半数(189→100万人)にとどまる。

2010年代にはまさにそういうことが起こっているのである。

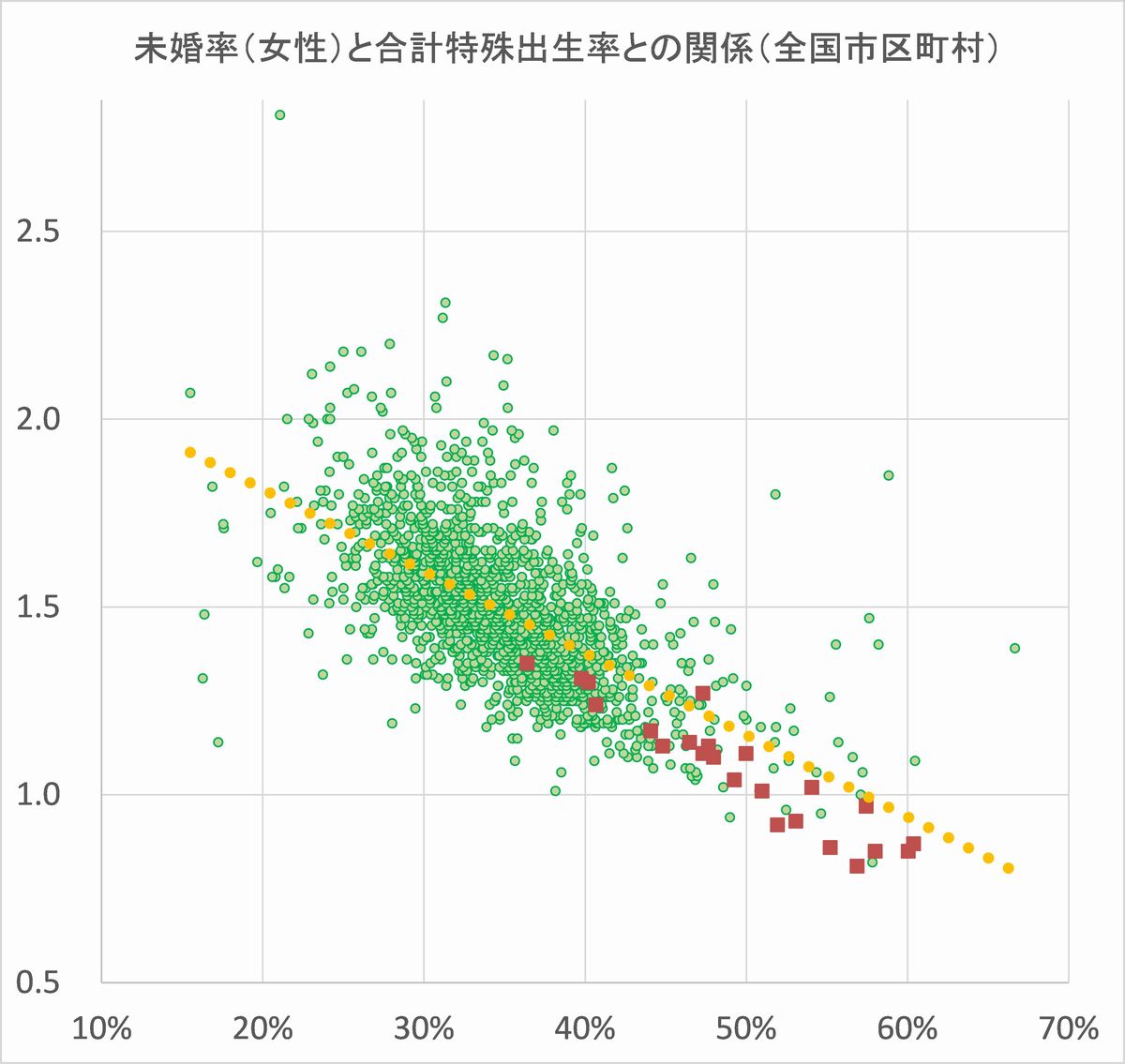

ちなみに、「未婚率が高いと出生率が低い」という傾向は、全国的にみられる(下図)。東京23区は出生率が大変低いといわれているが、これは未婚率が抜群に高いためでもある(下図の赤い■部分)。未婚率の高い市町村は全国にたくさんみられており、都市部(札幌・仙台など)・都市部以外を問わず、そうした未婚率の高いところでは出生率が低い傾向にある。

内閣府『市町村別少子化関係指標(2017年)』に基づく。合計特殊出生率は平成20~24年、未婚率(女性25~39歳)は平成22年データ。

内閣府『市町村別少子化関係指標(2017年)』に基づく。合計特殊出生率は平成20~24年、未婚率(女性25~39歳)は平成22年データ。つまり、人口減少対策として目指すべきは、①都市部など、未婚率が特に高い地域を中心に、まずは「未婚率を引き下げる」こと、そして②既婚カップルの「平均子ども数を引上げる」ことだ。人口の集積している都市部でこうした対策を講じることは、日本全体の人口減少問題を解決する上でインパクトも大きいことから、特に優先して取り組むべきだ。

こうした少子化が進展してきた背景としては、社会の成熟化に伴って、子どもの教育費が増加したこと、女性の社会進出や高学歴化などで晩婚化が進んだことなど、様々な要因が挙げられるが、あえて図式化すれば、若い世代が子どもを産み育てるための「時間」と「お金」を十分持てていないため、といえる。

つまり、出産・子育て世代にとって物心ともにゆとりの感じられないような世の中になったということである。

例えば、若い共働き夫婦を想定した場合、長時間労働を余儀なくされる中、核家族化の進展で頼れる肉親も近くにおらず、保育所の整備などが追いついていない、という状況では、「時間がない」ので、持つ子どもの数を抑制しがちになる。ちなみに、「昭和モデル」の初期には、社員は今以上に長時間労働をしていたが、共働き比率が低く、専業主婦が家庭内の切り盛りを主に引き受けていたことから、家族単位でみると子育てのために充てられる時間的余裕はもっとあったといえる。

Doucefleur/shutterstock.com

Doucefleur/shutterstock.comまた、時代が下るにつれて期待生涯賃金は徐々に下がっていることから、若い世代において「お金がない」というハンディは大きくなってきている。そして、雇用が不安定で「お金がない」ことは、非婚化・晩婚化にも拍車をかけており、未婚率上昇の遠因となっている。

したがって、我々が今一番取り組むべきことは、時間とお金の両面におけるゆとりを実質的に取り戻すことだ。低成長経済の下にあっても、結婚したい人が結婚しやすく、そして、カップルが安心して子どもを産み育てやすい環境を作る、という極めて当たり前のことを目指すべきだ。

では、時間とお金の両面において、実質的にゆとりを取り戻すための有効な処方箋は何だろうか。

もちろん、国や個々の自治体では、保育所を増やしたり、その保育料を補助したりするなど、自然増のための施策に継続的に取り組んできている。それらの施策を講じることで、子育て環境が多少なりとも改善し、ここ10年ほどでみれば出生率の低下傾向にブレーキがかかってきてはいる。

しかし、こうした施策は、少子化を抜本的に解決するまでの十分なインパクトをもたらすには至っていない。これは、まずは、社会課題の大きさに比し投入してきた予算規模などが十分でなかったためだろう。少子化・人口減少が我が国の直面している最大の政策課題であるのならば、その解決のためにヒトとカネを最優先で配分していくべきだ。諸外国と比べても、少子化対策関連の予算規模などがかなり小さいことはよく知られている。したがって、「少子化対策の倍増」は引き続き優先的に実現していくべきである。(「少子化対策の倍増」は「選択する未来委員会報告『未来への選択』」(2015年11月)でも示されたが、いまだに実現されていない)

imtmphoto/shutterstock.com

imtmphoto/shutterstock.comそうした上で、これらの施策の効果を最大限引き出すにはどうしたらよいのか。

その有力な答えは、「令和モデル」の早期構築にある。前編「厳しい人口減少時代 『令和モデル』転換で突破を」では、「令和モデル」のメリットとして、労働力化率と生産性を向上という点に着目したが、「令和モデル」は、少子化対策にもなる。「令和モデル」の本質は、柔軟な働き方をしても「損しない」という点だが、日々の生活の仕方も長い人生設計も、それぞれ柔軟にできるようになれば、時間的ゆとりと経済的ゆとりの両方が生まれる。

例えば、日々の過ごし方についてみてみよう。正社員であっても、長時間労働が改善されたり、パートタイム的な働き方ができたりすることが一般的になれば、保育園の送り迎えなどを含め、子どもを産み育てるために必要な時間が生み出しやすくなる。テレワークが当たり前になれば、ますます時間のゆとりができるし、勤務地から多少遠いが、もっと子育て環境に恵まれた場所に居を構えるといったこともかなり現実的な選択肢となる。また、非正規・パート的な働き方をしていても、その能力・働きに応じて十分な収入や社会保障が得られるようになれば、若いうちから安心して結婚に踏み切ることができるし、子どもを産み育てられるようになる。

また、より長い人生スパンでみても、「令和モデル」のもたらすメリットは大きい。数年間仕事を離れたり、仕事を変えたりする機会費用が下がれば、職業人としてのキャリア・パスを柔軟に構築しながら、子育てをすることが容易になる。

近年は女性の社会進出が進む中で、子育てをするためにキャリアを中断するのか、子どもを数人持つことをあきらめることでキャリアを継続するのかといった、極端な人生の選択を迫られるケースがままみられたが、これからは、カップルが柔軟にキャリアを構築しながら一緒に子育てをしていくことがしやすくなる。男女問わず、キャリアが中断しても、十分な生涯収入や安定した社会保障が得られるようになれば、安心して子どもを産み育てることができるようになるのである。

StreetVJ/shutterstock.com

StreetVJ/shutterstock.comこうした「令和モデル」をベースとした社会システム作りは、これまで色々講じてきた「自然増」のための政策とも整合的である。

例えば、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください