厚労省がまずやるべきことは大学生の理解レベルがどの程度なのか知ることだ

2019年09月09日

厚生労働省は8月27日、年金の財政検証の結果について公表した。

財政検証は5年ごとに実施される年金のいわば「健康診断」。それによると、さまざまな試算で今の年金制度を見直す必要性が浮かび上がる。

そこで、筆者は今夏、一見すると年金と無縁の大学生に緊急アンケートを実施し、一部の人にインタビューした。そこには筆者の想像以上にリアルな大学生の実態があった。

緊急アンケートの対象は、2000年生まれの大学生(今年18~19歳)を想定し、筆者の親交のある大学教授らを通じて実施した。

一見すると大学生は年金とは無縁に見えるが、実は20歳で年金に加入する当事者なのだ。その大学生が年金についてどれだけ知っているのか純粋に知りたいと思ったのがアンケートのきっかけだ。

そこで、緊急アンケートの趣旨を理解してもらった大学教授らを通じて年金などの社会保障を専門にしていない文系学部、理系学部などの一般教養の授業時間などに行ってもらった。

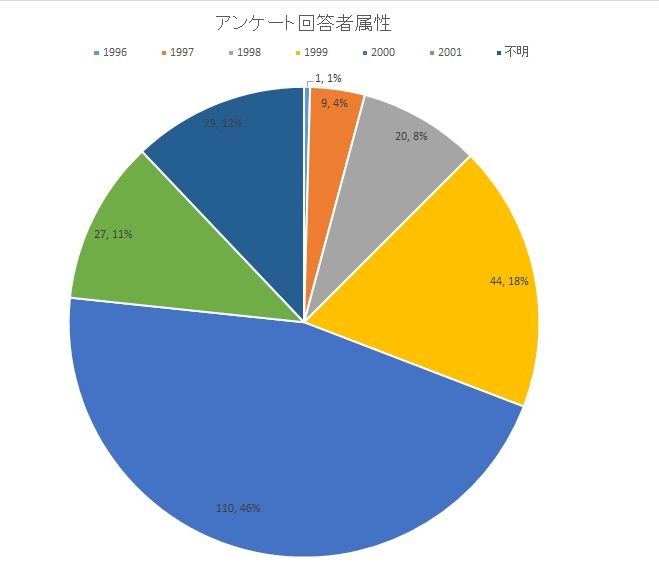

アンケートは各地の国公立、私立大学に在籍する240人(一部回答を含む)から回答を得た。このうち45.8%が2000年生まれだ。

アンケートの質問は年金制度の知識やマクロでみた日本の年金実態などを6つの選択肢から選んでもらった(一部自由記述あり)。回答者の一部には筆者が直接インタビューしてその回答意図なども聞いている。協力いただいた関係諸氏に感謝申し上げる。

アンケートの回答者属性

アンケートの回答者属性まず、アンケートの冒頭では、「年金教育」の浸透具合を探った。

年金教育とは、これまで大学に入る前、高校などで年金をテーマにした教育・授業を受けたことがあるかについて、受け手の学生がどのようにとらえているかを問うた。

最も多かった回答は、「受けた記憶がない」で全体の37.5%に達し、「受けていない」との回答を合わせると、年金教育を受けていないと感じる回答は全体の約6割を超えた。

一方、「受けたことがある」との回答でみると、「高校で」が28.3%と最多。「中学で」「小学校で」はほぼ皆無だった。

この中で、「学校外の家庭で」との回答が12.1%と際立った。追加でインタビューすると、学校外とは、親や兄弟から年金について教えてもらう機会があったというものだ。親から子どもに対する教育機会も一定の有効な年金教育になり得ると考えられる。

ただ、この回答を選んだ人の一部は、「親もよくわからないので自分で調べた」(神奈川県の大学3年生)という声もあった。本記事では詳細は割愛するが、親世代への年金教育も課題である。

もっとも、年金教育を受けたことがあるからといって、後述の筆者がアンケートで尋ねた年金に関する質問で正答を選べたわけではなく、年金教育の経験と正答に有意な相関は見られなかった。

これまで厚労省などが教育機関と連携して社会保障教育を実施してきたが、少なくとも現在の年金教育が有効に機能しているとはいえない実態は浮かび上がった。

今年3月、年金制度について議論する厚労省の社会保障審議会の年金部会で年金制度の周知・広報に関する現状の主な取組みが紹介されている。例えば、おなじみのインターネット・パンフレットを通じた年金制度に関する周知・広報だ。

そして日本年金機構の職員が大学や高校などに行き、年金制度の意義や仕組みについて理解を深めるための年金セミナーの実施。2017年度は全国で延べ3650回開催し、約28万人の学生が受講したという。

このほか、日本年金機構が毎年11月をねんきん月間と位置付け、公的年金制度の普及・啓蒙活動を展開している。

もちろん、厚労省もこれらで十分と考えているわけではなく、これらの取組みに加え、さらなる方策が必要と考えている。2019年度は6月~9月にかけて、学生との年金対話集会を企画しており、大学や市町村の協力で大学生や20~30代前半の若者30~40名が参加して開催。その趣旨は、学生と年金局職員が年金について語り合うことを通して学生に年金問題について考えてもらい、学生からの意見や指摘を今後の年金行政にいかしていくという。

概要はこうだ。年金局職員が年金制度の説明を行った後、座談会形式で年金をテーマに学生と職員が意見交換するというものだ。実施予定なのは、愛知県立大学、北海道大学、東北公益文科大学、大妻女子大学、県立広島大学。果たしてうまくいくだろうか。

答えはNOである。

筆者が厚労省の取組みがうまくいかないと考えるのは、厚労省が制度など一方的な説明をする点だ。もちろん、彼らの制度運営者としての立場は理解できる。しかし、伝える相手がそれを果たして求めているかということである。

さらに、彼らの説明が大学生の理解レベルにあっていない点を指摘することができる。年金局や年金機構の職員と大学生では当たり前のことがまるで違う。

厚労省がまずやるべきことは大学生の理解レベルがどの程度なのか知ることだ。伝える相手のことを考える。この当たり前のことができていないのだ。

今回のアンケートでも筆者は「国民年金」や「厚生年金」といった言葉も極力使わないよう、パラフレーズするなど工夫している。

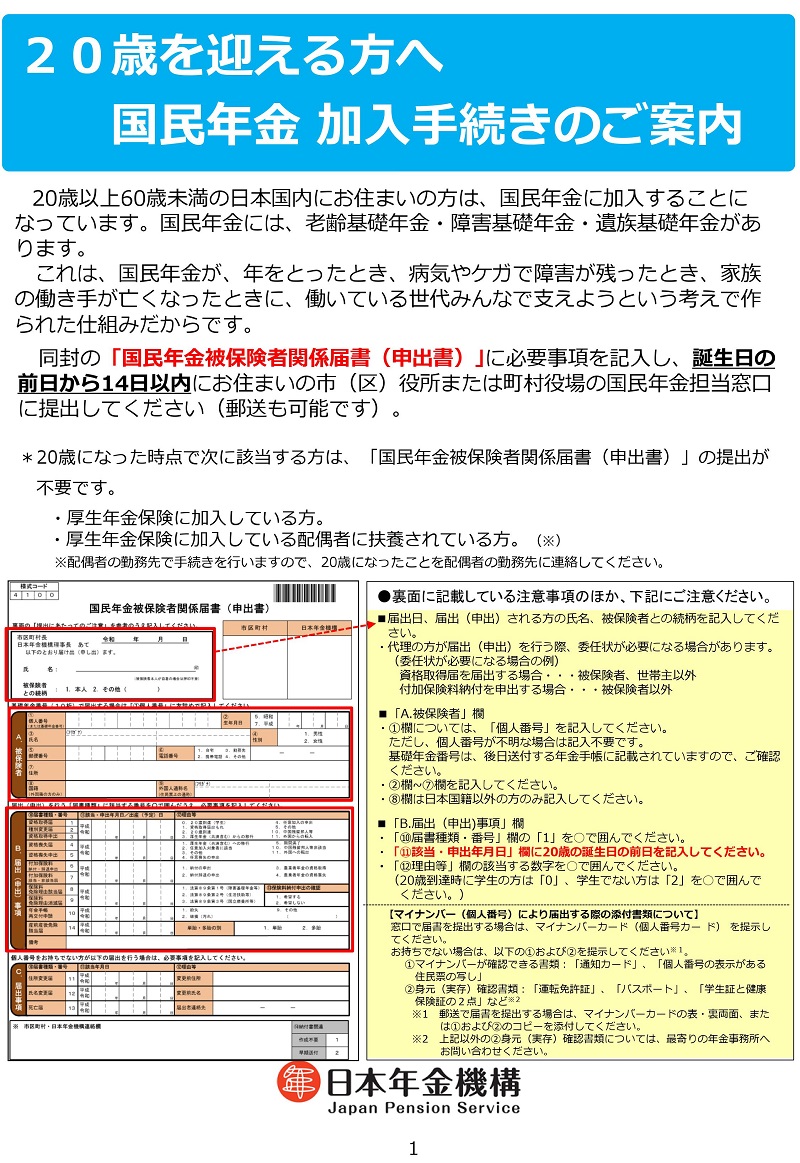

しかし、年金局などの作成する20歳の人向けパンフレットはいきなり「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」といった専門用語で始まる。あげく「国民年金被保険者届出書」とくる。「これでは最初で読む気が失せてしまう」(神奈川県の大学1年生)という。

複雑な年金制度を分かりやすくするために生まれたのが漫画形式だが、相変わらず専門用語は使い続けている。これではあまり意味がない。

アンケートでは、日本に居住している限り、20歳以上の国民がほぼ自動的に国民年金に加入(すなわち毎月1万6000円の保険料を負担)することが法律で義務付けられている点について理解度を聞いた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください