忘れていませんか? 異業種の声だからこそ、刺激やシナジーがあるってこと。

2019年09月19日

「あなたの言っていることは正しい」「そして間違っている」「言い方は間違っているが言っていることは正しい」

みなさんは、矢継ぎ早にこう言われたらどうしますか?

これは私が佐賀県嬉野市で「肥前吉田焼」という焼き物産地の活性化にかかわるコンサルティングを請け負っていたとき、地元の旅館経営者にと言われて目を白黒してしまった言葉です。これがきっかけとなり、同じ地域で事業を営む者同士が一緒に活動するようになり、予想以上の効果を得られたことがありました。これは偶然ではなく、世に言う「共創」だと思います。

あれから2年経ち、ますます活性化している状況を鑑みると、産業の境界を飛び越えた先に新しい価値の創出があると確信しています。

「嬉野茶時」の企画で窯元を訪れたゲスト=嬉野茶時

「嬉野茶時」の企画で窯元を訪れたゲスト=嬉野茶時地域には、他にはない珍しい農作物や工芸品があります。作り手でこだわりがあればあるほど、それらの製造工程にまつわる「エピソード」は魅力的で、できればもっと詳しく聞いてみたい、できれば体験もしたい、と思ってしまいます。

モノがあふれている現代社会では、大量にモノを作るより、少量で高付加価値のあるモノを作るほうが無駄なく利益率が高まります。そういった「物作り」の知識は、農業にしても製造業にしても得意分野かと思います。しかし、お客様にその価値があると思ってもらえる売り方ができているかは、はなはだ疑問です。

日本を代表する工芸品のひとつ。箱根寄木細工=露木木工所提供

日本を代表する工芸品のひとつ。箱根寄木細工=露木木工所提供残念ながら、農業にしても製造業にしても、エンドユーザーと言われるお客様に接する機会がほとんどないのが実情です。その点、サービス業の従事者は、エンドユーザーであるお客様と日常的に接しますし、ホスピタリティーのスキルは当然持ち合わせています。ここにコラボする意義があると考えます。

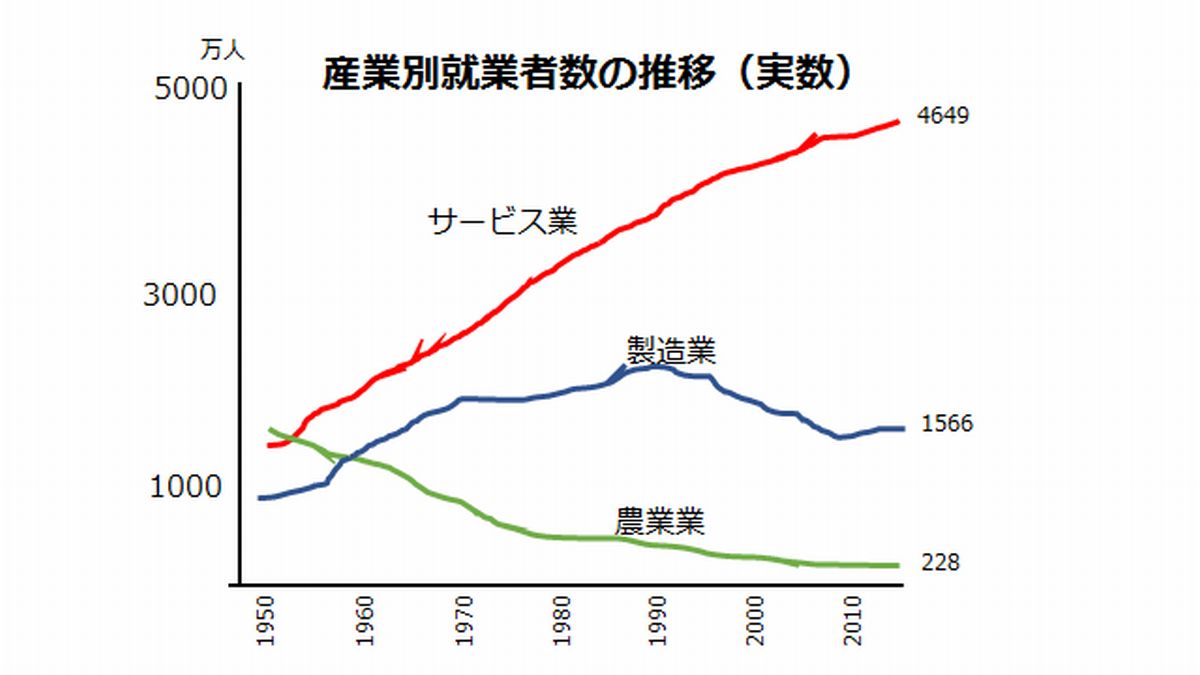

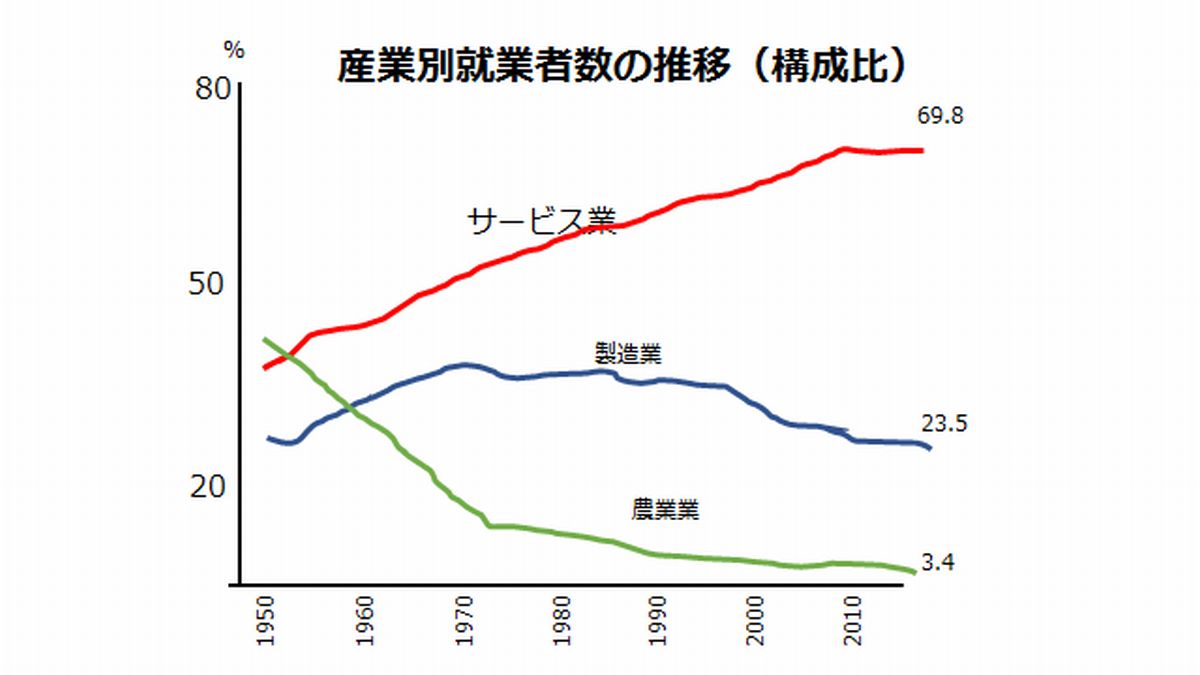

農業や製造業の従事者は、サービス業の従事者から接客などを通じて得た知識を学び、サービス業の従事者は、作物や工芸品などをコラボレーションして「体験」を付加価値として一緒に提供することで顧客満足度を上げていきます。就労人数が減り続ける農業や製造業に比べて、サービス業はますます興隆していく傾向にあります。製造業や農業の人手が足りていないという見地からみても、コラボする意義は大きいと思います。

労働力調査から作成。1953〜2018年のデータ(産業不詳の就業者数があるため構成比の合計は100%にはならない)

労働力調査から作成。1953〜2018年のデータ(産業不詳の就業者数があるため構成比の合計は100%にはならない) 労働力調査から作成。1953〜2018年のデータ(産業不詳の就業者数があるため構成比の合計は100%にはならない)

労働力調査から作成。1953〜2018年のデータ(産業不詳の就業者数があるため構成比の合計は100%にはならない)地域内でそのような関係性を構築できれば、その地域にいる人たちだけで持続可能な経済発展を行うことができる可能性が高まります。私がそこに気づいたのは、ある失敗がきっかけでした。

私は今から3年前、佐賀県嬉野市で「肥前吉田焼」(以降、吉田焼)の活性化プロジェクトに参画しました。

「吉田焼」という焼き物のブランドは、日本でもっとも認知度がある一つの「有田焼」として扱われることもあって、認知度は佐賀県でも高くありません。

吉田焼で有名な水玉模様の茶器=副千製陶所提供

吉田焼で有名な水玉模様の茶器=副千製陶所提供産業規模は最盛期の8分の1程度で、かつて30軒あった窯元は今7軒(2017年度の組合加盟数)にまで減ってしまいました。この状況を改善しようと、窯元の有志と私を含む東京のメンバー数人がチームを組んで、「雇用創出」「観光促進」「売り上げ拡大」という三つの軸で産地の活性化に着手しました。

それぞれの問題に合わせた課題を設定して行動を起こし、予想以上の結果を出してきましたが、どこかに先行きの不安を感じ、「よし、これで大丈夫だ」という安心感にはなかなか至りませんでした。

プロジェクトが終盤にかかったある日、窯元会議で険悪な雰囲気になったことがありました。決められたプロジェクトの終了日が近いこともあり、スピードを上げたい私の想いと、もう十分頑張っている当事者である窯元さんの気持ちがぶつかってしまったのです。

その日の夜、嬉野温泉街を1人でとぼとぼと歩いていたら、「やぁ、南雲さん、お元気ですか?」と仲良くなった旅館の経営者の方が声をかけてくれました。

普段、仕事の話をすることはほとんどありませんが、何となく、その日の出来事を話してみました。すると、その方はこう言いました。

「その場に、南雲さんの言うことを補足する人や訂正する人はいなかったのですか?」

その時はいなかったので「いなかった」と答えると、「私がその会議にいたなら、こう言うでしょうね」と語り出しました。

「南雲さんの言っていることは正しい」

しばらく間をおいて、こうも言いました。

「もしくは、南雲さんは間違っている。もしくは、南雲さんの言い方は間違っているが言っていることは正しい。こう言うでしょうね」

要は、どちらが正しいとか、間違っている、とかではなく、自分ならそうやって、双方の発言を通訳するということでした。

その人は旅館の経営者ですが、嬉野市全体で観光客が減ってきており、地域活性化は市全体の共通の問題という見方をしていました。そう考えると地域経済の中では窯元も旅館も運命共同体です。同じ問題を抱える同士でありながらも、異業種だからこそ異なる視点を学び合えるのではないかと思い、次回の会議に参加してもらうようにお願いしました。

当時の吉田焼では、7軒ある窯元のうち2軒しかホームページを持っていませんでした。ホームページ制作業者に依頼するほどの予算がないうえ、ITスキルも窯元により格差がありました。次の会議では、自分たちでホームページを立ち上げ、情報発信していくためにはどうしたらいいか、ということについて、ホームページ制作アプリケーションを提供する東京在住の社長に説明していただきました。

窯元の経営者たちはそのサービスに興味を持った感触がありましたが、特に発言はありませんでした。次はどう動こうかと考えていたときに、旅館経営者が手を挙げて、こう言いました。

「これは、いいサービスですね。やらない手があるのでしょうか? 僕はやりたいです。やります。どうしたらいいですか?」

そこから雰囲気は一気に変わり、最終的にはホームページ作成の講習会を開き、窯元だけではなく、嬉野の他の産業の事業者にも呼びかけて、みんなで作ろうという話になりました。

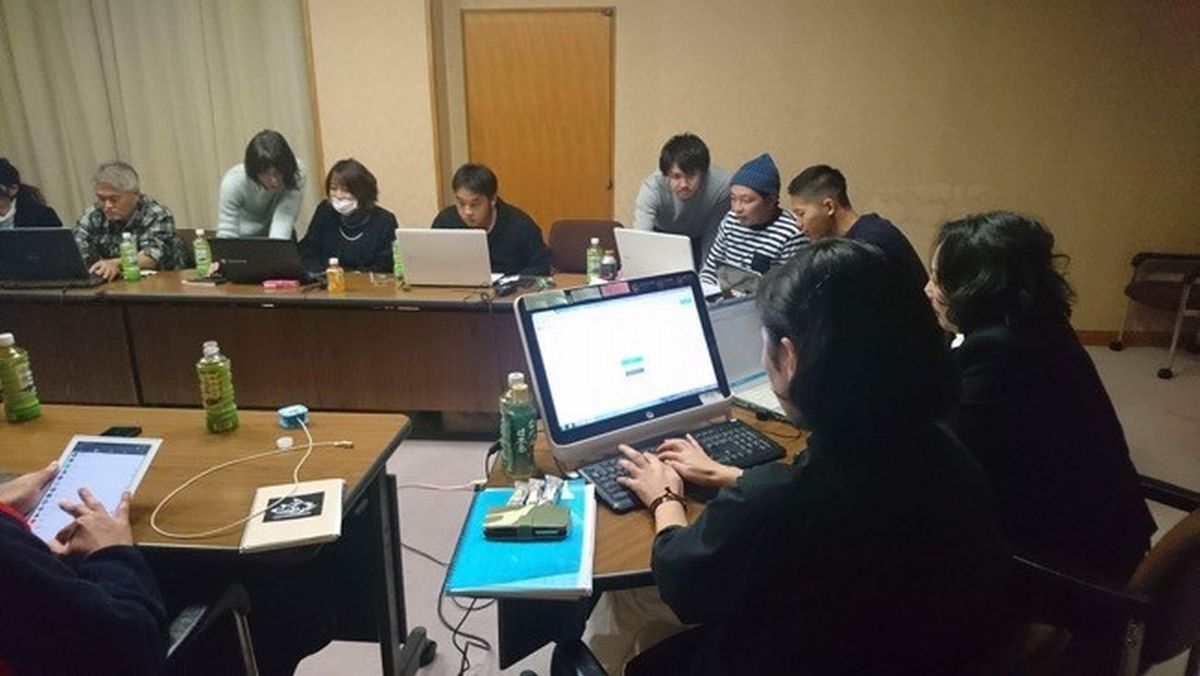

数週間後、ホームページを作るアプリケーションに詳しく、直接、顔を突き合わせたサポートができる地元の大学生を講師に招き、窯元、旅館、嬉野温泉にある商店街、嬉野茶を作る農家、自治体などが参加した講習会を開きました。

窯元向けの講習会に参加した嬉野市の商店街、温泉旅館などの異業種の関係者

窯元向けの講習会に参加した嬉野市の商店街、温泉旅館などの異業種の関係者講習会終了後に目にしたのは、異業種の参加者同士がスマホを片手にワイワイと集まり、SNSのアドレス交換をしている姿でした。顔は見かけたことがあっても言葉を交わしたのは初めての人たちも多くいました。お互いに気になる存在で終わっていた関係が一段階上がった関係を作り出すことができ、交流も始まりました。

間を置かず、次に旅館の経営者にお願いしたのは「えくぼとほくろ」という企画における助言でした。

「えくぼとほくろ」という企画は、焼き物の製造過程で生じてしまういわば通常なら売り物にならないと考えられていた品を逆手にとった企画です。お客さんに製造工程を見せることで、磁器そのものに興味をもってもらい、妥当な価格で販売するというものです。

そこで問題になったのは、職人である窯元は一般のお客様対応をほとんどしたことがなかったため、接客ができるだろうかということでした。また、お客様に工場を案内したとき、安全で楽しい空間なのかどうかもわかりませんでした。そういった点で的確なアドバイスができるのは「サービス業」のプロである旅館の経営者だと思ったからです。

早速、旅館の経営者は、広報、フロントスタッフを伴って視察にきてくれました。工場内を回りながら、お客様の安全性における動線確保やお客様が魅力に感じるポイント、接客時の注意点、展示販売などのアドバイスをしてくれました。

工房内で見どころのアドバイスをする旅館のフロントスタッフ

工房内で見どころのアドバイスをする旅館のフロントスタッフさらに工場内を改造する際、講習会で顔見知りになったお茶農家さんたちが大型の工具を持参してやってきて手伝ってくれました。うれしいような申し訳ないような気持ちになりましたが、お茶農家さんは大量の焼き物に目を丸くして、こんな茶器は作れないか、と製作依頼をするなど思いも寄らない展開に発展しました。

しかも「えくぼとほくろ」企画が始まると、旅館経営者は宿泊者へアピールする観光コンテンツだと考え、フロントにチラシを置き、宿泊者の送客をしてくれるようになりました。

こうした積み重ねや応援の結果、肥前吉田焼という小さな産地は毎月600人以上の観光客がやってくるようになりました。

先日、旅館経営者に東京で会う機会がありました。お礼を言われたので何かと思ったら、彼らが主催している「嬉野茶時(うれしのちゃどき)」というプロジェクトで行った「ティーツーリズム」に、今年は「えくぼとほくろ」を組み込み、とても好評だったということでした。

「同じ市内なのに、茶畑にも窯元の工場にも入ったことなかったもんなぁ」

経営者が当時を思い出して語ったこの言葉に尽きると思います。

目に見えてない地域の課題は、地域の産業間交流が今まであるようでなかったということではないでしょうか。製造業が製造業だけでもうけなければいけないわけではありませんし、サービス業もしかりです。地域の事業者がお互いを学び合い、理解し合うことから始めれば、自然と横断的な動きが生まれてくるものです。業種や領域を飛び越えて、価値を高め合って、総合力でお客さんを呼び込む。その飛び越えた先に新しい価値が生まれるのだと思います。

余談ですが、かつて勤務していた星野リゾートの「界」という温泉旅館ブランドでは、地域の職人とコラボして、ご当地素材を部屋に組み込んだ「ご当地部屋」や、ご当地ならではの工芸や芸能を「ご当地楽(ごとうちがく)」として提供しています。

現地スタッフは職人と関係を構築し、深めます。それによってお客様を工房に案内したり、時には職人になりかわって職人が生きてきた歴史や工芸品の作り方などを魅力たっぷりに語ったりすることができるようになります。これはとても好評を得ており、星野リゾートにとって顧客満足度を高めることができ、地域の職人には売り上げアップにつながるというwin-winの関係ができています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください