すべては大統領選挙のため。コメの譲歩はトランプにとって痛くも痒くもない

2019年09月20日

TPP交渉でアメリカは7万トンの無税輸出枠を日本から獲得した。しかし、今回の日米貿易交渉で、アメリカは日本にコメのアクセス拡大を要求しないことが明らかになった。TPP交渉の成果を放棄しようというのである。

コメは通商問題の中心だったはずだが、なぜ?

このような事態について、不思議に思う人が少なくないのではないだろうか?

米カリフォルニアの大規模な水田地帯=2003年9月25日、カリフォルニア州サクラメント近郊

米カリフォルニアの大規模な水田地帯=2003年9月25日、カリフォルニア州サクラメント近郊1986年アメリカのコメの集荷業者の団体である精米業者協会(RMA)が、日本のコメの輸入禁止措置を米国通商法301条の対象とするようUSTRに提訴した際、日本政府は蜂の巣をつついたような騒ぎとなった。日本の通商交渉において、コメは聖域だったからである。

アメリカは牛肉やオレンジの自由化要求はしても、ほとんどの農家が生産しているコメを交渉の俎上に上げるとは思ってもいなかった。日本の保守党政権を支えてきたのは農業票であり、コメの政治的な重要性はアメリカも十分に承知していると日本政府は思っていたのである。

日本政府はガット・ウルグアイ・ラウンド交渉の中でコメ問題を協議することを約束する代わりに、USTRに提訴を受理することは勘弁してもらった。通商法301条が発動されると、自動車に対して報復措置を講ずる可能性もあったからである。

同交渉では、コメを関税化(輸入数量制限の廃止)の例外にすべく、日本政府はアメリカと交渉した。私も交渉団の一人だった。その結果、日本はミニマムアクセスという無税の輸入枠を加重することを代償に、関税化猶予を勝ち取った。しかし、ミニマムアクセスの増加に耐え切れなくなり、1999年コメについても関税化に移行した。

TPP交渉でも、日本政府は、コメの関税削減を防止することを最重要課題として交渉に臨んだ。この結果、関税を維持する代わりに、アメリカに冒頭の7万トンの輸入枠を設定することにしたのである。

以上がこれまでのコメを巡る日米通商交渉の経緯である。どの交渉でも、コメ問題は簡単にはいかなかった。

それなのに、今回の決着は、あっけなさすぎるのではないだろうか?

交渉に現れた表面的な事情は次のようなものだろう。

トランプにとって最大の関心事は、来年の大統領選挙での勝利である。そのためには、中西部・コーンベルト地帯の農業票は確保しなければならない。

米ホワイトハウスで行われた式典で演説するトランプ大統領=2019年9月16日、ワシントン

米ホワイトハウスで行われた式典で演説するトランプ大統領=2019年9月16日、ワシントンしかし、牛肉・豚肉はTPP11の発効によって日本市場で不利になっている。それにエサとして使用されるトウモロコシ・大豆などを生産している中西部の農家にも打撃を与えている。このため、カナダやオーストラリアなどの競争国並みの関税まで引き下げるよう、日本政府と交渉し、その結果を反映した協定を今年中に発効させなければならない。

ところが、アメリカ連邦議会は、物品の関税だけではなく、サービス、投資、知的財産権など幅広い分野を対象とする協定でないと承認しないと言っている。このような包括的な協定とするためには、日本政府との交渉に時間がかかるうえ、議会承認まで時間がかかり、とても来年の大統領選挙には間に合わない。

現に、北米自由貿易協定(NAFTA)を改定したUSMCAは協定への署名から10か月以上も経とうとしているのに、民主党が労働や環境問題についてクレームをつけているため、いまだに議会承認の目処はついていない。

しかし、5%以下の関税を撤廃するだけの協定なら、議会承認をしなくてもよりという抜け穴がある。トランプ政権はこれを利用しようとした。

そのためには、TPPで撤廃に合意したピックアップトラックの25%の関税には手を付けられない。しかし、アメリカだけがTPP以下の譲歩をして日本はTPP並みの譲歩を行うというのでは、日本政府のメンツも立たないし、日本の国会は承認しない。それでは、アメリカ産の牛肉・豚肉の関税は下がらない。

そのために、コメについてはTPP並みの譲歩を日本に求めないことにしたのである。

しかし、このような結果には、一つの前提条件がある。それはトランプ政権にとって、コメは重要ではないということである。

アメリカのコメ産業は、タイ米のような長粒種を生産するアーカンソーなどの南部と日本米のような短粒種や中粒種(長粒種と短粒種の中間的な長さ)を生産するカリフォルニアから構成される。

このうち圧倒的に多いのが長粒種の生産743万トンで、カリフォルニアのコメ生産は中粒種181万トン、短粒種13万トン、長粒種3万トンに過ぎない(2018年)。日本のコメ生産が750万トン程度であることからすれば、その規模が意外に大きくないことに気付かれるだろう。

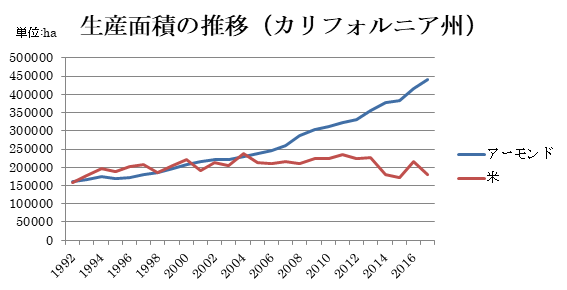

しかも、その生産は停滞している。コメをしり目にカリフォルニアで大きく生産を拡大しているのが、アーモンドである。理由は簡単である。コメよりアーモンドの方が、収益が高いからである。1エーカー当たりの収益は、2007年、コメ201ドルのマイナス、アーモンド103ドルのプラスだった。これが2012年では、コメ60ドルのマイナス、アーモンド395ドルのプラスとなっており、アーモンドとコメの収益格差は拡大している。

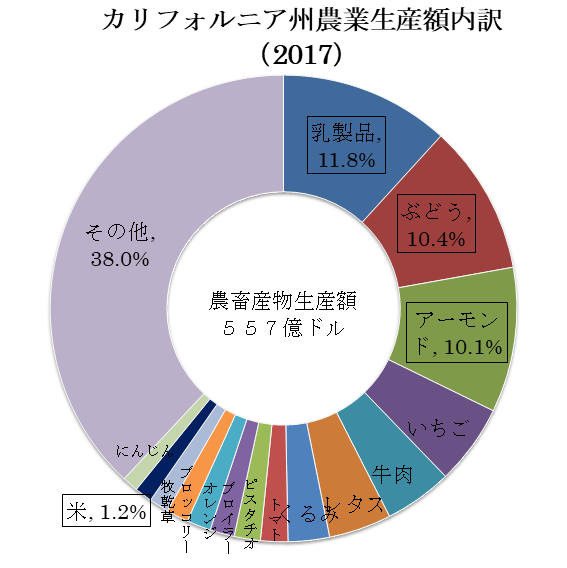

日本の農業界は、カリフォルニアという言葉からコメを連想する。これまでさんざん交渉で痛めつけられてきたからである。しかし、彼らに次のグラフを見せると、一様に驚く。幽霊の正体を見たような気になるらしい。カリフォルニアの農業生産の中で、コメは1%のシェアしかないマイナー・クロップなのである。しかも、そのシェアは年々減少している。

シェアが10%を超えるのは、乳製品(酪農)、ブドウ(ワイン製造用)、それにアーモンドである。カリフォルニアのアーモンドは世界貿易量の8割を占めると言われている。

そのアーモンドを生産するには大量の水が必要である。水がますます稀少になっているカリフォルニアでアーモンド生産を拡大しようとすると、同じく水を大量に必要とするコメの生産を縮小していかざるを得ない。カリフォルニアのコメ生産はさらに減少していく。アーカンソーでは、気候風土の関係から、中粒種や短粒種の生産はできない。(カリフォルニアですら短粒種の生産はかなり困難である)

それだけではない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください