縮小傾向の国内旅行ビジネス。しかし、旅は旅なりの「効能」があるという……

2019年10月04日

地域が持つ魅力をどう引き出し、経済的な潤いを地域の中でどう循環させていくか――。スモールビジネスからスタートできる、地域ビジネス、地域プロデュースが注目されています。働き方も、ライフシフト、ダブルワーク、テレワークが広まりつつあり、サードプレイスを探す人たちが増えています。みなさんの眠っているチカラ、活かしてみませんか?

論座では10月22日(祝日)、セミナー「キーパーソンから学ぶ地域プロデュース」を開催します。山梨で「ワインツーリズム」を始めた大木貴之さんと、有田焼再生や星野リゾートの宿泊施設のコンセプト・メイキングを担う南雲朋美さんからメソッドを学びましょう。開催概要や申し込みはここから。(「論座」編集部)

友人のオススメ情報だけを頼りに東北一周を下道だけで行ってきました=南雲さん提供

友人のオススメ情報だけを頼りに東北一周を下道だけで行ってきました=南雲さん提供「旅をすること。それは、あなたのこれからに“必ず”役に立つでしょう」

これは5年前に冒険の旅を終えて帰国した時、いつもハッとするような旅特集をするライフスタイルマガジンの編集長から言われた言葉です。ですが、私がその言葉を実感したのは実はつい最近になってから。

ホテル業界など旅にまつわる産業で長らく仕事をしてきましたが、自覚が芽生えてきたことをきっかけに、改めて「旅の効能とは何か?」について考えてみました。

旅行産業、特に国内旅行の市場は年々縮小傾向にあります。

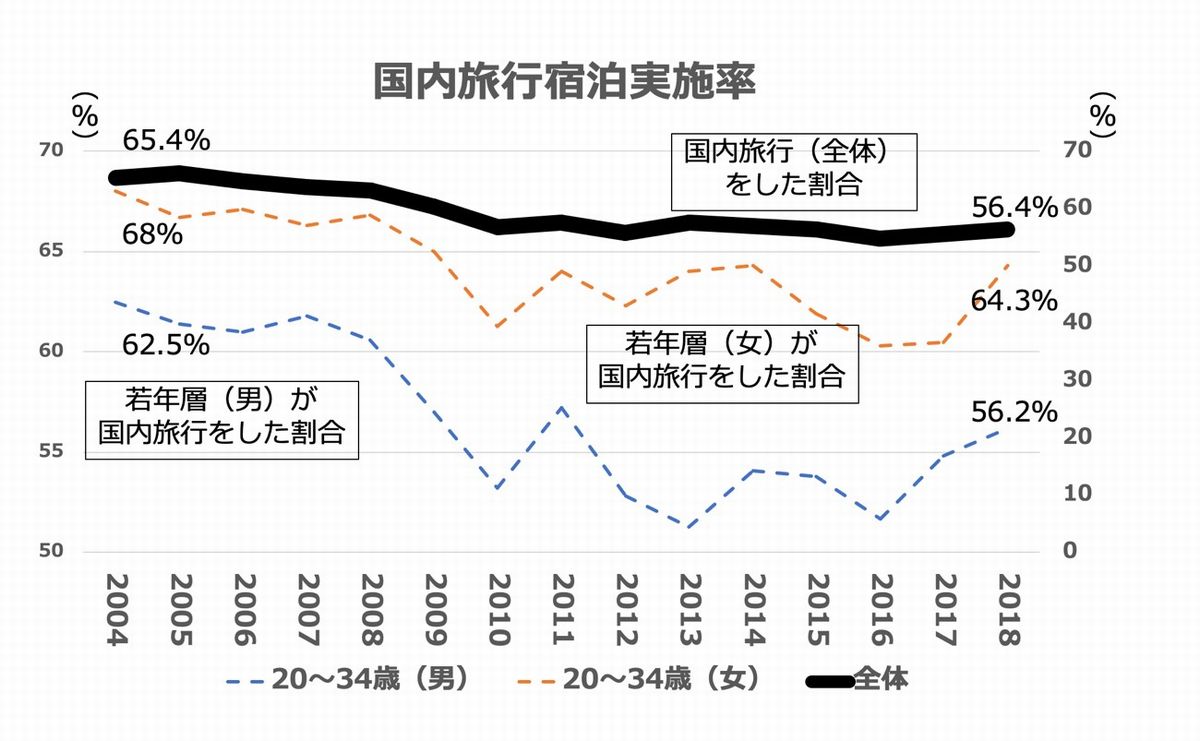

日本政府は2008年以降、観光立国を目指して観光ビジネスの振興に力をいれています。しかし、伸びるのはインバウンドばかりで国内旅行市場全体は緩やかに落ちてきています。気になるのは、これからの日本を支える若年層(20〜34歳)の旅の状況です。「じゃらん」の調査によると、彼らが旅をした割合は2016年に底を打ち、それ以降は、一人旅需要が増え、回復傾向にあるとみています。若者への需要喚起が功を奏しているのかもしれません。このまま増えていくことを願っています。

「じゃらん 宿泊旅行調査 2019」から引用

「じゃらん 宿泊旅行調査 2019」から引用日本は工業資源が豊かでもなく、大陸に比べて広い農地があるわけでもありませんが、観光資源は潤沢にあります。長い歴史が育んだ文化や保養目的の人気の温泉もあり、安全でもあります。サービスレベルが追いついていない部分があるとしても、日本は観光の魅力を備えた国だと言えます。

「宿」「食」「温泉」という旅の3大ニーズは、私が星野リゾートに勤務していた時代から変わりませんが、「旅の効能」としてはもっと深いものがあると思うようになりました。

私は、2014年9月1日から40日で、10キロの荷物を背負ってスペインの大地700キロを徒歩で横断したことがあります。

それは自分史上最大で最高に楽しい旅でしたが、1日15~40ユーロくらいしか使わない安旅だったので、地域にお金をもたらすわけでもなく、楽しいだけの自己満足な旅だったのではないかとも思っていました。

1泊10ユーロ程度の宿。食事はみんなで作るので3〜5ユーロ程度=南雲さん提供

1泊10ユーロ程度の宿。食事はみんなで作るので3〜5ユーロ程度=南雲さん提供そんな感想を、冒頭で紹介したライフスタイルマガジンの編集長にこぼしたことがありました。すると、その編集長は静かに言いました。

「そんなことはありません。旅をすることで、多様な価値観を知ることができます。世界には多様な価値観がある。このことを『知るだけ』でいい」

私が「知るだけいいのですか?」と聞き返したところ、編集長は「そうです。人から聞く、テレビで見る、ではなく『価値観の多様性を自ら体験』することが重要です」と話してくれました。

まだ納得いかない顔をしていた私にこう言いました。「南雲さんがこの旅で経験したことは、これからの社会に必ず役に立ちます。断言します。絶対に役に立ちます」と付け足しました。

この言葉を私が自覚したのが先日の東北旅行でした。

少し話がそれますが、旅行産業で仕事をしていた一人として、旅の満足度をあげるためのポイントを挙げてみましょう。

一つ目は、事前に期待値を上げ過ぎないことです。

旅行は、貴重な自分の時間を使い、旅費もそれなりにかかります。もし、大切な人と一緒だとしたら、それこそ失敗はできません。それゆえに、多くの人たちが、旅サイトや宿サイト、口コミを入念にチェックしてから、どこに泊まるかを決めています。

しかし、実際に、その宿に行ってみると、口コミほどきれいではなかったり、サービスが行き届いていなかったりしてがっかりすることもあるのではないでしょうか?

どんな属性の人がどんな目的でその宿を訪問したかも分からない状態で、ネット上の評価を見ても、自分には当てはまらないことが多いのではないかと思います。もしかすると、写真などでイメージや期待値を膨らませ過ぎていたのかもしれません。

満足度は「あなたが事前に思い描いている期待値が実際の商品やサービスで超えた場合の差分」になります。

例えば、あなたの事前の期待が100だとして、実際のサービスが90だとしたら、満足度はマイナス10になります。

宿泊料金が高ければ、豪華な部屋や食事がでることを想起したり、有名ブランド旅館であればVIPのようなサービスを期待したりしませんか? しかし、宿泊事業者や旅行会社にしてみれば、一人でも多くの人に利用してもらおうとあの手この手で工夫するものなのです。

従って、事業者側の戦略を踏まえて、旅する側はイメージを膨らませ過ぎないことが重要になります。

今回の東北旅は、事前にSNSを利用して友人や知人からオススメの宿やレストランなどの情報を集めて行き先を決めました。予約をするため、インターネットで電話番号と住所は調べましたが、どんな宿なのかなどの詳しい情報やネット上の口コミ、評価は一切見ずに決めました。

SNSがなかった時代には、口コミや評価などはとても参考になりました。ですが、広告やステルスマーケティングなどで情報が玉石混交になっている今は、少しアナログ的ではありますが、SNS経由で友人や知人に聞くのが一番確実だと思います。

実際、今回の旅は想像と異なる宿もありましたが、ガッカリ感は全くなく、実に楽しいものでした。

観光という言葉には「土地の光を見る」という意味があります。光というのは知識や知恵という意味なので、つまり、旅行先の地域をよく観察して、優れた部分を学ぶ、という意味だと解釈できます。

先日の東北旅行で訪れた福島県の店で、「ここのへ」という実に風情のあるパッケージのある商品が目にとまりました。

「ここのへ」。福島の会津地方で「飲む」お菓子として120年以上前より愛されている=南雲さん提供

「ここのへ」。福島の会津地方で「飲む」お菓子として120年以上前より愛されている=南雲さん提供どうやって食べるのかと手にとって思案していたところ、近くにいた女性が「白湯では寂しい時に少し入れるのよ。そうすると、ふわっと浮き上がってきて、美味しいの」と教えてくれました。他にも「小さい頃、風邪をひいたときによく、これを飲まされたわ」とも言っていました。こうなるとがぜん飲みたくなり、思わず買ってしまいました。

私個人としては、気になった場所に立ち寄りながら、こういった交流や知識を得られるのが旅の醍醐味だと思っています。そのため、高速道路は使わずに、下道だけで神奈川県→茨城県→福島県→宮城県→岩手県→青森県→秋田県→山形県→新潟県まで総走行距離1664キロを旅してきました。

今回の東北旅行では、東日本大震災で津波の被害にあって復興した、岩手県の三陸海岸にある「宝来館」に泊まることにしました。

宝来館の被害は、当時、何度もテレビで見ていたので、どんな顔をして泊まったらいいのだろうかと気後れしていました。しかし、「ここの旅館はいいぞ!」と、星野リゾートで同僚だった佐藤大介さんが勧めてくれたので行ってみました。佐藤さんは、宝来館の再生のため、手弁当でサポートした一人です。そして、ついには会社を辞めて、東北を応援する会社を立ち上げてしまいました。

あいにく女将さんは不在でしたが、部長を務めている義理の息子さんの松田一角さんとお話しすることができました。

わかったのは、旅館が大変な被害にあったにも関わらず女将さんは、地元を元気づける存在だったということ。旅館再生では、万単位の人たちのサポートがあったということ。そして、今は、補助金の返済などで難儀しているようですが、佐藤さんのおかげで経営改善が図られていること、などでした。

話を聞きながら、頭をよぎったのは、「なぜ、ここで営業を続けるのだろうか」という疑問でした。恐らく「再建してほしい」という声と同じくらいに「やめたほうがいい」という声もあったと思います。正直、私も思いました。

しかし、松田さんとお話をして、彼らにとっては、この場所でなければならない理由があり、この土地で生きていくという覚悟がわかったのです。そして、佐藤さんはその価値観を尊重し、自分もまたその土地に魅力と価値を見出してスタッフと一緒になってまい進していることもわかりました。

こうしたことは、現地に来たからこそ分かる魅力だったのです。

今、持続可能な社会を目指そうと様々なところで色々な取り組みが行われています。その根底には、異なる価値観があることを知ることであり、私はそこから始まるのだと思っています。

海外旅行で出会う差異は、そこで暮らす人たちの国籍も言葉も人種も私たちと違うため、受け入れやすいのだと思います。同じような価値観を持っていると思っている日本国内でも、こうして旅をすると想像以上の差異があることがわかります。

震災復興が着々と行われている美しい三陸海岸を車で走りながら、編集長が言った「旅をすると、世界には様々な価値観があることがわかります。多様な価値観があることを知るだけでいい。それはいつかあなたの役に立ちます」という言葉を思い出しました。

余談ですが、その編集長に「旅をしない人は、なぜ旅をしないんでしょうね?」と聞くと、彼はこう答えました。

「そうですねえ。もしかしたら、好きなものがないからかもしれませんね」

「だって、好きなものがあれば、それをとことん調べませんか? ワインが好きならフランスに行きたくなるでしょうし、好きな人がいたら、その人と一緒に過ごしたいと思うでしょう。素敵な景色を共有したいと思いませんか? 色々な経験をして、好きな人を楽しませたいというのもありますよね?」(笑)

皆さんはどう思われますか?

さぁ、行楽の秋です。好きなもの見つけ、ぜひ、旅にでかけましょう。読者の皆さんに、よき旅の巡り合わせがあることを祈っています。

「論座」では、セミナー「キーパーソンから学ぶ地域プロデュース」を開きます。山梨で「ワインツーリズム(R)」を始めた大木貴之さんと、有田焼の再生や星野リゾートの宿泊施設のプロデュースを行う南雲朋美さんからメソッドを学びましょう。

南雲朋美さん

大木貴之さん

【第1部】

南雲朋美さんの講演テーマ「地域の魅力の見つけ方」

地域の魅力を発見する方法とコンセプト化する考え方をお話します。どんな地域でも、そこに人々が暮らしているのであれば、その経済を支える「何か」があります。それが魅力です。その魅力を人が納得できるコンセプトに昇華しますが、コンセプトはテーマと言ってもいいかもしれません。いずれにしても事業を行う上で、経営の礎(いしずえ)になる重要な概念です。厳しい競争の中で生き残ることができる核となる魅力を見つけましょう。

【第2部】

大木貴之さんの講演のテーマ「地域の日常をつないでつくるツーリズム」

地域を使ったコミュニティベースのツーリズムの手法をお話しします。たくさんの人が来ても、その消費が外に漏れてしまっては効果が薄れてしまいます。人が地域のキャパシティを越えてまでたくさん来ればいいというわけでもありません。地域のファンになってもらいリピートしてもらうその仕組みづくりのお話をします。新たな産業をつくるのではなく、既存の産業や地域のイメージを活用し、サービスからの視点で捉え、地域を次世代につないでいくヒントになればと思います。

【第3部】

パネルディスカッション

・南雲朋美さん

・大木貴之さん

・岩崎賢一(ファシリテーター)

※第3部終了後、講師との名刺交換もできます。

10月22日(祝日)17時30分~20時30分(17時開場)

朝日新聞東京本社 本館2階読者ホール(地下鉄大江戸線築地市場駅すぐ上)

参加費 3000円、定員90人。申し込みが定員に達した時点で締め切ります。

Peatixに設けられた「論座」のイベントページから参加申し込みをお願いします(ここをクリックするとページが開きます)

朝日新聞「論座」編集部

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください