平和で平等なその後の日本の原形をつくった江代時代を再評価する

2019年10月31日

司馬遼太郎の名著「坂の上の雲」は次の一文から始めている。

「まことに小さな国が、開化期を迎えようとしている」

しかし、明治維新を迎えた日本は決して「小さな国」ではなかった。

1868年、明治維新の時の日本の人口は3330万人と推計されているが、この人口はフランス(3800万人)、ドイツ(3300万人)、イギリス(3400万人)に匹敵するものだった。

しかも1750年の江戸の都市人口は69万4000人と北京(90万人)に次ぐ世界第2の都市だったのだ(ロンドンは67万6000人、パリは55万6000人)。

また、日本は庶民が豊かな国でもあった。歌舞伎も相撲も庶民の娯楽だった。

アメリカの歴史家で日本を専門とするスーザン・ハンレーは「……1850年の時点で住む場所を選ばなくてはならないなら、私が裕福であるならばイギリスに、労働者階級なら日本に住みたいと思う」と述べているが、日本の庶民の生活レベル、また庶民文化の豊かさはイギリスにも勝るものだったのだ。

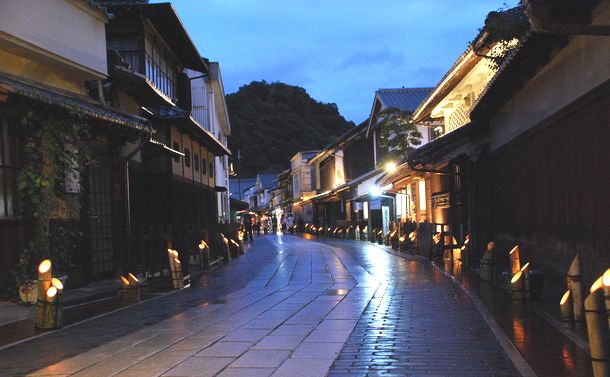

「たけはら憧憬の路」の様子。江戸時代の風情が残る町並みを竹灯籠で照らす=2009年11月1日、広島県竹原市産業振興課提供

「たけはら憧憬の路」の様子。江戸時代の風情が残る町並みを竹灯籠で照らす=2009年11月1日、広島県竹原市産業振興課提供 江戸時代は通常「近世」と呼ばれているが、特に幕末は「近代」の要素を充分に備えた社会だったのだといえるのだろう。

たしかに、明治維新後、日本は廃藩置県を実行し、さらには内閣制度を創設、大日本帝国憲法を発布し、帝国議会を開催する等急速に近代国家としての体制を整えていくのだが、その準備は幕末に江戸幕府によってなされていたのだった。

1853年の「黒船」の来航後、幕府は日米和親条約を結び、時の老中阿部正弘は積極的に開国政策を進めていった。阿部のあとを受けて老中首座になった堀田正睦も、その後大老に就任した井伊直弼も開国政策を維持していった。

開国政策に反対したのは孝明天皇とそれを支えた長州・薩摩・土佐等の尊王攘夷グループだった。

西郷隆盛は明治維新後、「攘夷は幕府を倒すための口実にすぎなかった」と述べているが、西郷自身もある時期まで(おそらく1863年の薩英戦争で大敗するまで)は本気で攘夷を奉じていたのではないだろうか。

明治維新の最大の皮肉は薩摩や長州・土佐等が攘夷論を掲げて幕府を倒したことだった。しかし、開国は大きな時代の流れだったので、薩長土肥も維新後、当然のように、開国政策を進めたのだった。

当時の世論は圧倒的に攘夷・薩長等はこのポピュリズムに乗って倒幕を果したのだが、結局は幕府の政策を受け継いで開国政策を積極的に推し進めることになったのだ。

筆者不詳「日本橋鳥瞰図」(部分)江戸東京博物館提供

筆者不詳「日本橋鳥瞰図」(部分)江戸東京博物館提供このように見てみると、明治維新は決して「革命」等ではなく、幕府の政策を維持・強化したものだったといえるのだろう。

維新後の人事を見ても、この点ははっきりしているように思える。

たしかに、明治政府の多くの要職は薩摩・長州・土佐等の旧藩士達によって占められたが、幕臣の勝海舟や榎本武揚も政府高官になっている。最後の将軍、徳川慶喜も一時は謹慎するものの、最終的には公爵に叙せられ、貴族院議員になっている。フランス革命やロシア革命で旧体制の人達が処刑されたのとは大きな違いである。

また、多くの旧幕臣達も明治政府に任官している。明治8年の官員録によると明治7年の勅任官・奉任官のうち31%が旧幕臣であり旧薩長藩士の19%を大きく上回っている。

明治維新後はどうしても直前の時代、江戸時代を否定的にとらえる傾向が強くなったが、265年にわたって平和を維持した江戸時代は世界でも稀に見る豊かで、しかも、平等な時代だった。

スーザン・ハンレーが述べているように、江戸時代の庶民はそこそこ豊かでしかもその生活をかなりエンジョイしていたようなのだ。庶民文化も様々な形(例えば、歌舞伎・相撲・浮世絵・読本・落語・浄瑠璃・小唄等)が花ひらいたのだった。

比較的高い農業生産性に支えられ庶民達はそこそこの家に住み、米食を基本としたそれなりの食事をとっていたのだった。

また、日本人の風呂好き、あるいは清潔さも欧米と比べて際立ったものだった。多くの銭湯があり、また上下水道も完備していた。

そして現在のような家族(長子相続を基本とする直系家族)がつくられたのもこの時代だった。この時代、経済成長率は決して高くなかったが、人口の伸びがほとんどゼロであったことから庶民の暮らしにも余裕ができ、庶民達はお伊勢参り等の旅行をしたり、それなりの贅沢を享受することができたのだった。

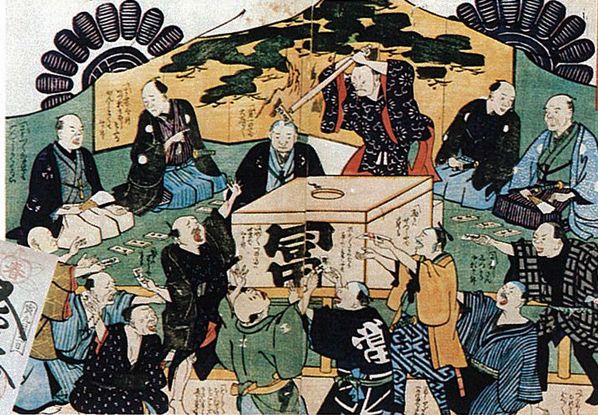

富くじを描いた浮世絵=日本銀行 蔵

富くじを描いた浮世絵=日本銀行 蔵スーザン・ハンレーによれば、明治維新で様々な制度は大きく変ったものは、人々の「江戸時代的」日常生活、ライフスタイルにはそれ程大きな変化がなかったという。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください