立憲民主党の経済政策をつぶさに分析すると、れいわ新選組との根本的違いが見えてくる

2019年11月20日

野党第一党の立憲民主党が経済政策で揺れています。

きっかけはれいわ新選組の山本太郎代表が野党共闘の条件に消費税率の5%への引き下げを主張していることです。10月30日には「消費税減税研究会」を立ち上げ野党議員への参加を呼びかけました。これに対して「見解が異なる立民は党内をれいわにかき回されることを警戒しており、身内の参加に神経をとがらせている」(産経新聞10月30日)と報じられています。

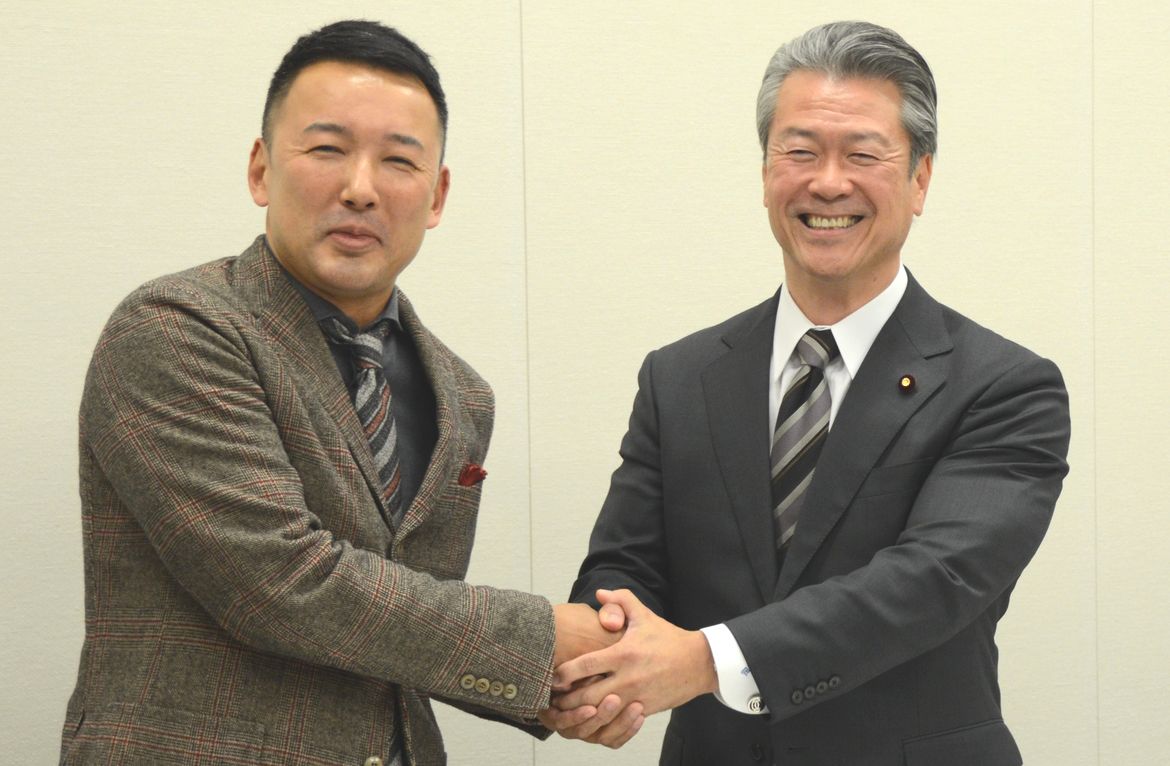

「消費税減税研究会」の初会合で握手する無所属の馬淵澄夫・元国土交通相(右)とれいわ新選組の山本太郎代表=2019年10月30日、国会

「消費税減税研究会」の初会合で握手する無所属の馬淵澄夫・元国土交通相(右)とれいわ新選組の山本太郎代表=2019年10月30日、国会一方で11月6日には「格差解消と消費税を考える会」が立憲の荒井聡氏などの呼びかけで初会合を開きました。講師にMMT(現代貨幣理論)推進者の一人である藤井聡氏を招く予定ということで、同じくMMTを経済政策の基盤とするれいわ新選組との政策親和性を高める動きは立憲党内からも強まっています。

そもそも立憲は旧民主党政権下で消費増税を取り決めた「三党合意」を踏襲しない方針で8%から10%への増税は凍結すべきという立場でした。

野党合流に慎重であった枝野幸男代表も個別議員の合流は条件付きで受け入れており、その条件の一つが増税凍結への賛成でした。ですので8%から10%への引き上げには反対だが、5%に引き下げるのは「やりすぎ」だと考えているようです。

5%でも10%でもなく、8%なんだ!という主張は昨今の政治に「分かりやすさ」を求める風潮のもとでは所属議員にさえも理解されにくいのが現状です。

消費税率の話は一旦置いておくとして、立憲民主党の経済政策はどのようなものでしょうか?

参院選の前にまとめられた「ボトムアップ経済ビジョン」が立憲の現在の最も新しい経済政策の骨子です。さらに3月の立憲民主党の議員勉強会にて立憲の経済政策のブレーン的立場の田中信一郎氏の考えをまとめた記事がこちらです。

正直難解で非常に分かりにくいです。このため報道等で記事にされても「立憲の経済政策は賃上げに重点」くらいに単純化されてしまいます。しかしここはしばらく我慢してもう少し読み込んでみましょう。

まず立憲の分析では今日の大きな経済問題は二つあり、一つは人口減などからくる構造的な低成長、もう一つは実質賃金が伸びないため家計の消費が増えないことです。このため一時的な財政出動により需給ギャップを埋めても財政出動を止めればすぐに景気が悪化してしまう。財政政策に頼ると構造的な問題を解決しないで財政赤字だけが増えてしまう問題が発生し、これこそバブル崩壊後の過去30年の一連の財政出動による経済政策の失敗の主因だと分析しています。

さらにアベノミクスの金融政策と財政政策(いわゆる第一の矢と第二の矢)によるリフレ政策は実質賃金の上昇を伴わないため家計の消費が増えないので、持続性がなく問題であるとも考えているようです。

一応アベノミクスを擁護しておくと、人口減が長期停滞を招くことは当然織り込み済みで、だからといって経済成長を諦めてしまうと将来の社会保障の負担が国民一人当たりで大きくなりすぎるので「潜在成長率」を上げることを考えており、それが「成長戦略」という第三の矢なわけです。

そしてアベノミクスでも名目賃金の上昇が物価上昇率を上回るのが理想的だとは考えられており「官製春闘」という過去には考えられないようなアプローチで賃金水準の上昇を企図したりしています。黒田日銀総裁も賃上げに対する期待を表明しており、アベノミクスが「賃上げなき物価上昇」を目指していることはありません。

話を立憲の経済政策に戻しましょう。上記の二つの問題(人口減などによる構造的長期停滞と実質賃金の低迷)を解決するために立憲はどのようなアプローチを提案しているのでしょうか?

まず立憲の考えでは単純な財政・金融政策ではこれらの問題は解決困難であるということです。現行の金融政策に関してはいくら日銀が国債保有量を増やしても日銀当座預金に大量の現金が眠るだけで市中に資金が回らない。財政出動も一時的な景気浮揚効果しかなく、構造的な問題は解決しない。そういう立場のため、問題解決も(金融・財政政策を主要に考える)主流派マクロ経済的なアプローチではなくなります。

立憲の経済政策集の「ボトムアップ経済ビジョン」では8つの政策が掲げられています。

【賃金・所得を上げるために】

(1)賃金上昇

(2)可処分所得・可処分時間の十分な確保

(3)税制改革で最低限度の所得を確保

(4)(賃金アップと設備投資を誘発する)事業所得の増加

【成長力を強化するために】

(5)イノベーションによる労働生産性を向上

(6)原発ゼロと分散ネットワーク型社会の構築

(7)人口減少時代に適応した都市・インフラ・資産を形成

(8)公正な国際通商関係を発展

(1)の政策では、実質賃金の上昇は財政出動による景気浮揚を通じて目指すのではなく、労働規制の強化によりミクロ的に賃金の上昇を推し進めます。つまり賃上げを強制的におこなうということなのですが、民間の給与水準を政府が勝手にコントロールできませんので、必然的に規制の対象となる一部のセクターだけになります(例=最低賃金の引き上げ)。

最低賃金の引き上げに関しては各党異論はほとんど無く、論点は規模と実施スピードの違いです(時事7月10日)。最低賃金を急激かつ大幅に引き上げると低賃金層の失業率が上がり、本末転倒な政策となる危険があります。

立憲の目指す5年以内で1300円が妥当な水準か?というのは議論の別れるところでしょうが、ここでは立憲の経済政策全般を幅広に分析することを主眼に置いていますので、そこまでの細かい議論は他の分析に譲ります。

(2)の政策は財政出動により子育て支援(=所得増)をおこなうと同時に労働規制により労働時間の削減(可処分時間の上昇)を目指します。(1)のルートでは全セクターへの賃金上昇には繋がらないので、賃金上昇でなく可処分所得の上昇を目指します。またゆとりある生活のために労働時間の削減も目指します。

(3)の政策では税制改革で分配の見直しを提言しています。再分配に関しては二つのアプローチがあり、一つは高所得者から低所得者への再分配、もう一つは株主から雇用者への再分配(労働分配の見直し)です。これらの政策は所得再分配を通じて低所得者や労働者の可処分所得を増大させる政策です。

再分配はそれにより得する人と損する人がいますので、どうしても経済全体の成長のエンジンとしては弱いのですが、立憲の政策の根底には経済成長よりも、ときには「公正な社会」の構築が優先されるべきという考えがあるように感じられます。

立憲民主党の経済政策は、公正な分配により人間のための経済を具現化するもので、未来への責任をまっとうし、活力ある共生社会をつくる、教育や福祉などの社会政策と表裏一体である。〈ボトムアップ経済ビジョン(発表用資料)より〉

(4)は企業(事業者)対策についてですが、基本的には社会保険料負担の軽減や所得保障制度、公共事業など財政負担が発生する項目が多いです。財源の一部に炭素税の導入を主張しています。強制的な賃金上昇だけおこなうと企業の生産コストが上昇して経済に悪影響が出るので、それを補う政策を主に財政出動に頼っておこなうという考えでしょう。

整理すると、

(1)の政策 労働規制強化による一部セクターの賃上げ

(2)(4)の政策 財政出動による一部の家計の可処分所得と一部の事業者所得の増大

(3)の政策 税制改革による再分配の促進

となります。結局は財政政策に頼るのですが、立憲の現在の考えはマクロ政策で全体の経済成長を高めると国民全体が潤うという考え(いわゆるトリクルダウン効果)に懐疑的なので、ミクロの政策で個別に所得を上げていくアプローチになります。

立憲民主党の経済政策を発表する枝野幸男代表(左)。右は逢坂誠二政調会長=2019年6月20日、国会内

立憲民主党の経済政策を発表する枝野幸男代表(左)。右は逢坂誠二政調会長=2019年6月20日、国会内実はこのような考えは日本の政治において長く主流の考えでした。「マクロ経済政策」という考えを持っていた政治家ももちろんいましたが、多くの政治家の経済に関する考えは一定の「地域」や「産業」に対して財政的支援や保護規制の導入などを主張するものでした。

問題はこれらの所得増大支援策は基本的には「一時的な」政策であり、財政的支援が終わってしまえば効果がなくなり持続的でない政策ということです。立憲の政策で言えば、財政出動で一時的に家計の可処分所得を上げれば、その分消費も増えますが、財政出動が終われば消費も下落してしまいます。

立憲の雇用者の実質可処分所得を引き上げる各種政策も、支援対象が「地域」や「産業」ではなく、低所得層や子育て層を対象とするもので、継続的に成長率を上げる政策ではないかもしれません。そういった意味では財政・税制を用いた再分配を通じた立憲の描く社会像を反映しているとも言えます。

8つの政策のうち(5)~(8)の政策が成長力強化のための施策で、アベノミクス的な考えで言うところの第三の矢=成長戦略となっています。

先に断っておくと「成長戦略」というものはアイデア自体はかなり多く存在するのですが、実際に潜在的成長率を上げるほど使い物になるかは分からず、また成長率への貢献度や効果の出る時期などがあいまいなものがほとんどです。ですので立憲の4つの成長戦略だけを「あいまい」とか「具体性に乏しい」などと批判するのは少し酷かもしれません。

最初の政策(5)の「イノベーション」は経済成長論で一番よく出てくる項目です。「イノベーション」が重要なのは皆分かっているのですが、難しいのはどうしたら「イノベーション」を大量に生み出す社会にすることができるか?ということです。

とりあえず基礎研究やR&Dを支援して、起業行動をサポートしましょう、という立憲の提案は、厳しめのことをいうと誰でも考えることではあります。しかしチョロチョロと支援金を出している程度では大きな社会変革はおきず、短期間で起業マインドを持つ国に変わるようなことはありません。

政策(6)のエネルギー政策を成長戦略に用いるというのは、立憲のエネルギー政策がそもそも「脱原発」なので、そことの兼ね合いもあるのでしょうが、「成長戦略」としてのハードルは高いです。

そもそも純粋な市場原理に任せておくとコストの低いエネルギーが優先されてしまいます。これを政策で修正する場合コストが発生しますので、それだけでは経済成長にはマイナスになります。自然エネルギーによる発電コストがイノベーションで恒常的に低下して、自律的にシェアを確保できれば良いのですが、そうでないとただの補助金に支えられた産業になってしまい、イノベーションとは無縁のどうやって補助金を得るかが最重要な規制産業になってしまいます。

政策(7)の人口減少時代に適応した都市づくりというのは目の付け所の良い政策だと思います。地域経済に関しては「地方創生」は安倍内閣でも取り組んでいるのですが、自由経済の下、地方から都市部への人口や富の移動がおこる場合、その流れに逆らうのであれば規制緩和や補助金で作り出す都市から地方へという「逆回転」をいかに自律的に持続させられるかという難しさがあります。

これに対して都市への経済の集中をある程度許容しつつ、人口減に対応した都市にアップグレードしていくのは決して無理に市場の需給を歪める必要もありませんので持続可能性という点から有効な政策と言えます。

政策(8)が4つの成長戦略の中で一番ふわっとした印象を受けるのですが、米中の貿易摩擦が市場の懸念材料になっている現況では自由かつ公正な貿易体制を構築する方針を明確にすることは一定の意味があるとは思われます。ただ立憲の文面ではあえて「自由」貿易と言わず「公正」さを強調しており、具体的な方向性は明記されておらず、どのように成長に結びつくかも不明です。

経済学の基本的な考えでは自由貿易体制の構築、もしくは貿易の活発化は各国の成長を促すものですので、それ自体に反対意見は出ないのですが、こと貿易協定となると細部が重要になりますので、政策としてももう少し具体性が必要かと思われます。

立憲民主党定期大会で、手を取り撮影に応じる(右から)社民党の又市征治党首、立憲民主党の枝野幸男代表、国民民主党の玉木雄一郎代表、衆院会派「社会保障を立て直す国民会議」代表の野田佳彦前首相=2019年9月30日、東京・永田町の参院議員会館

立憲民主党定期大会で、手を取り撮影に応じる(右から)社民党の又市征治党首、立憲民主党の枝野幸男代表、国民民主党の玉木雄一郎代表、衆院会派「社会保障を立て直す国民会議」代表の野田佳彦前首相=2019年9月30日、東京・永田町の参院議員会館政策(1)~(4)の実質賃金と可処分所得の上昇を目指すという政策は方向性としては良いと思います(先にも述べましたが現政府も日銀も賃金の上昇を通じたデフレマインドの克服は必要と考えています)。ただし実質賃金を労働規制で強制的に上げる場合は企業の競争力の維持と失業率が増えないことが重要ですので、最低賃金の水準などに関して詳細の分析が重要でしょう。

税制を通じた再分配は立憲の目指すより良い社会(より公平で弱者に優しい社会)を実現するという意味では効果的なのでしょうが、GDPの上昇という狭義の成長にどれだけ貢献するかという点では弱いかと思います。

というのも純粋な再分配はあるセクターから得られた税収を他のセクターに分配することなので、GDP計算上は受益者によるプラスの効果が負担者によるマイナスである程度相殺されてしまいます。一時的に国債でファイナンスしたとしても、恒常的な政策にはできないので立憲の分析による「構造的な低成長」を根本的に治す政策にはなりません。

政策(5)~(8)の成長戦略はそれぞれがぼんやりとした政策で生煮え感が強い印象は否めません。

一番大きな問題は4つの政策がそれぞれ真剣に取り組めば一内閣で一つ取り組んでも達成できるか?というくらい大きなテーマであるということです。逆に全てのテーマを全部中途半端に取り組めば経済成長を押し上げるような成果は望めません。

政策(7)の「人口減少時代に適応した都市づくり」を一つ例にあげても非常に大きなテーマだと瞬時に理解していただけると思います。例えば「コンパクトな都市づくり」だけでも本格的に取り組む場合、新たな都市政策に関する哲学に対して共通認識を作り上げ、各種法整備をおこない、各自治体との調整をおこない、財源を確保して、民間の参入の環境を整備するなど無数の乗り越えなければいけない課題があります。

脱原子力エネルギー社会の構築も巨大なテーマで時間もカネもたっぷり必要です。少なくとも短期間での実現性には疑問符がつきます。

やはり生煮えの4つの成長戦略を唱えるより、一つか二つのテーマをしっかりと深掘りして政策議論でも相手を納得させられるような水準に押し上げた方が間違いなく説得力があります。

最後にアベノミクスによる経済成長が十分国民全体に行き渡っていないという分析から、再分配と長期の成長戦略に焦点を当てた経済政策になっているのはわかるのですが、それでも伝統的な財政・金融政策の効果をそこまで否定しなくても良いのではないでしょうか?

再分配を通じて経済成長をより広い範囲に波及させるというのはもちろん重要ですが、それもこれもGDPの拡大があってこそです。長期の成長戦略では数年単位の短期の景気変動に影響を与えるのは難しいです。財政・金融政策を軸に置いたマクロ経済政策に対する姿勢をもう少し明確にすると、他の党との政策論争なども噛み合ったものになるかと思います。

記者会見で質問に答える立憲民主党の枝野幸男代表=2019年8月5日、国会内

記者会見で質問に答える立憲民主党の枝野幸男代表=2019年8月5日、国会内さて立憲の経済政策に関して一通りの分析をしてきましたが、最後に最近の大きな政治的課題であるれいわ新選組の掲げる「消費税率の5%への引き下げ」を共通政策にする形の野党共闘に立憲は経済政策の観点から同意できるでしょうか?

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください