政治の怖さは経験しないとわからない。若い人はぜひ現代史を勉強してほしい

2019年12月22日

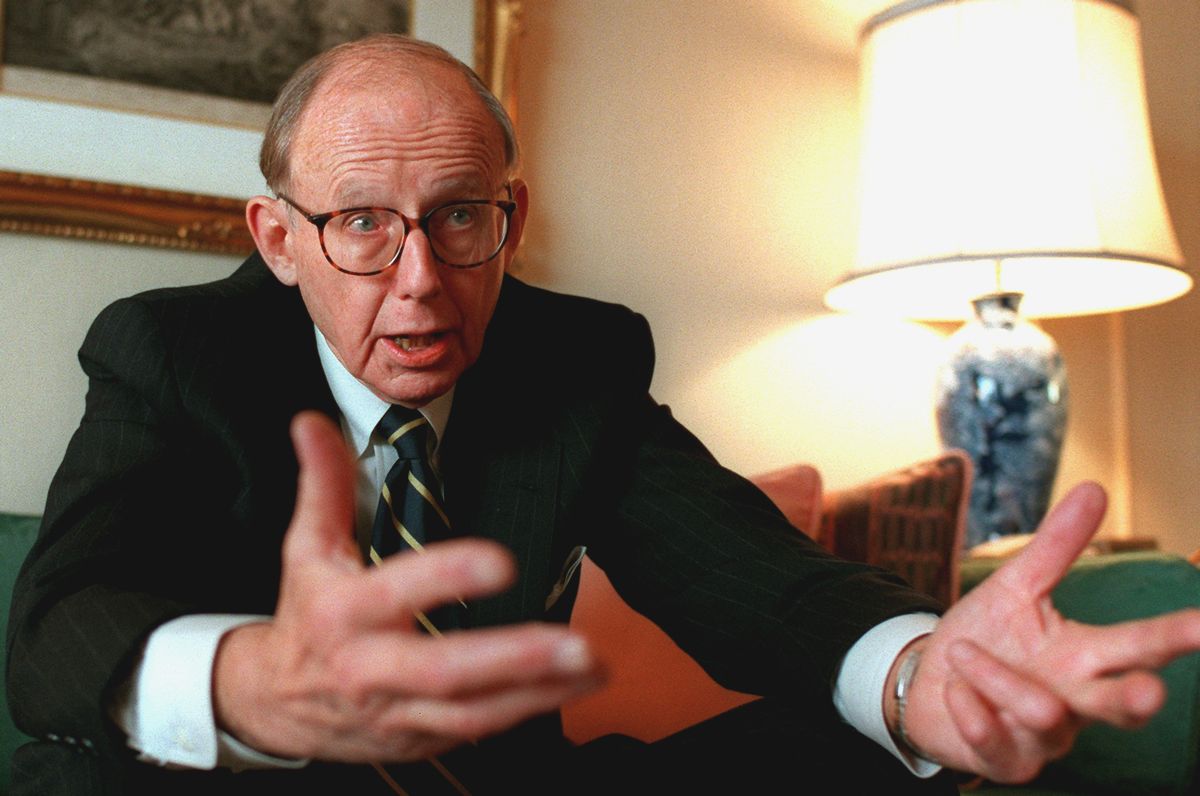

宮内義彦さん

宮内義彦さん宮内義彦(みやうち・よしひこ) オリックス シニア・チェアマン

1935年神戸市生まれ。58年関西学院大学商学部卒業。60年ワシントン大学経営学部大学院でMBA取得後、日綿実業(現双日)入社。64年オリエント・リース(現オリックス)入社。70年取締役、80年代表取締役社長・グループCEO、2000年代表取締役会長・グループCEO、14年オリックスの経営から退きシニア・チェアマンに。総合規制改革会議議長など数々の要職を歴任。現在は一般社団法人日本取締役協会会長のほか、カルビー株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の社外取締役なども務める。著書に『“明日”を追う【私の履歴書】』『グッドリスクをとりなさい!』『私の経営論』『私の中小企業論』『私のリーダー論』など。

サミュエル・ハンチントンの「文明の衝突」は、日本で1998年に訳書が出て比較的早い時期に読みました。手元にある2012年発行の20刷には、「宮内義彦推薦」の帯がかかっています。「この本はおもしろい」といろんな所で話したのだと思います。当時、それを聞いた編集部から推薦文を書いてほしいと言われたものでしょう。

この本がおもしろい理由をいくつか挙げます。

私は、歴史と、こういう地政学みたいな分野の本が元々好きなんです。歴史や地政学の本は、どうしても戦争の話になりがちです。国同士の対立ということを考えると、私の世代で言えば、米ソというまったく違うイデオロギーによる対立があり、イデオロギーが地政学上の一番大きな問題かなと思っていました。

ところが、この本を読むと、別の観点なのです。地域特有の文明が、もっと厳しく対立を煽るというのです。このように、世界を国境ではなく、文明で分けるという見方には目を見開かれました。

文明という区切りで世界を見るのは、この本で初めて教えられたものでした。それが一つ目です。ちなみに、7つの文明とは、西欧、東方正教会、中国、日本、イスラム、インド、ラテンアメリカで、これにアフリカを加えると8つで、これらが世界の主要文明だと言っています。

二つ目は、この本で言わんとしているのは、大まかには、西欧文明と非西欧文明の対立が非常に厳しくなるだろうということです。なかんずく、西欧文明とイスラム文明は相いれないと予言的に述べています。加えて、アジアが台頭してくるとも言っていますね。

三つ目としては、7つか8つに分類している文明の中で、日本文明というのは、どことも似ていない、独自の文明であると分けています。3分の1くらいはうれしいなあという気持ちがありますが、残りの3分の2くらいは「これはえらいことだ」という感じがしました。

そう感じたのは、ほかの文明と異なっているために、世界から理解してもらえないのではないかということです。

ざっと言えば、日本の人口は1億2千5百万人で、世界が73億人なら、1.7%ですよね。この中で日本のことを世界に分かってもらうというのは大変なことです。日本が世界で孤立しないようにすることが国策として非常に重要だと思うのです。ある意味で危機意識ですよ。

とはいえ、日本文明は一つの文明として区切られ、7つの文明の一つと書かれていたことには、我が意を得たりという納得感がありました。私は、日本は中国の亜流と言われるのではないかと思っていましたが、仕事などで中国の人たちと付き合ううちに、中国人と日本人は全く似ていないなと実感していました。この本には、「日本はどこにも似ていない」と書いてあり、まさにその通りだと思ったのです。

我々、日本人のフィーリング、感性は、ほかのどの国にも似てないんじゃないでしょうか。この感性というのは、神道みたいなもの、自然を全部崇拝するような原始宗教ですかね。もう一つは日本の仏教でしょう。仏教は日本に伝わって、大きく変化して、我々のフィーリングに奥深く入っていると思うのです。

私に言わせれば、日本の仏教は「究極の宗教」に変化しています。日本の仏教は大乗仏教と言われています。その大乗仏教でも行き着く所まで行ったのが、親鸞だと思います。親鸞の浄土真宗は、仏を信じ「南無阿弥陀仏」と唱えれば救われるといいます。しかも、善人が救われるのは当たり前で、悪人も救われる。となれば、多くの宗教の基礎となる戒律が小さなウエイトにとどまり、争う種を縮小していっています。

宗教としては極限まできていると思います。一方で、キリスト教やイスラム教はそうではない。守るべきことや、してはならないことがたくさんあります。日本へ仏教が伝来して以来大きく変化したのは、日本人の持つ感性の影響が大きいのではないでしょうか。これはやはり、日本の自然崇拝のような神道の考え方から影響を受けているのではないでしょうか。

禅では、すべては空だといいます。すべては空という宗教は、例えば西欧の宗教観からすればありえないでしょうね。

こんな空とか、虚無感とかは下手をすると、もう生きるのは嫌だとかいうことになりますが、そうはなりません。ニヒリズムにならない虚無感。だから、うつせみのごときこの世も、みんな大事に生きようやないかという人生観が生まれる。

桜や花火、季節の移ろいのはかなさを愛でるのも根っこは同じことです。これはすごいことで、こんな人生観が日本の社会を作っているのだと思います。こういうことが日本の文明を形作っているのでしょう。

そのような意味では、世界中で同じようなことを考えている文明はなく、変わっているという見方をされるかも知れません。

このような人生観、宗教観は、世界に貢献できると思います。ただでさえはかない命を、宗教や思想、信条の違いで争って失うようなことはやめようと言いたいのです。私たちは世界で起こっている争いに対して提言ができるのではないでしょうか。

この本は、西欧文明とイスラム文明の対立激化を予想したように、「予言書」とも言われています。

その後の世界をずっと見ていると、その通りになり、なるほどなあと思うこともあれば、そうならなかった部分もあります。両方ありますが、文明というもので物事を見ると、分かりのいい部分もかなりあるという気がしますね。

こんなことも予言しています。日本文明というのは強い所につくので、初めはヨーロッパ、イギリスと同盟を結び、戦後はアメリカの庇護下にある。そのうち中国が強国になったら、中国につくだろうというんですね。今の米中の対立も予言しており、やはりたいした本だと思うのです。

この10月に中国が建国70年を迎えました。アメリカと中国の対立がきつくなればなるほど、両陣営から日本の取り合いが始まるのではないでしょうか。日本を取り込んだ方が相当有利でしょう。

日本人の大多数はおそらく、アメリカと一体感を持っていると思いますが、それがそのまま続くかどうか分かりません。それは、中国とアメリカがこれからどのように変化するかによって、変わるんだろうと思います。このことは、今の若い人たちがよく考えないとけません。

中国は2049年の建国100年で、経済力でアメリカを抜くことを目標にしていますが、実現できるかには疑問もあります。中国は急速に高齢化社会になっていて、経済成長が衰えていくという見方もあります。仮に国全体のGDPでアメリカを追い越しても、一人当たりのGDPにすれば、まだアメリカの方が大きいかも知れません。

日本がそんな中国と組むかと言えば、現状を見るとどうかという気もします。一方で、アメリカが今のトランプ大統領のようにとにかくアメリカファーストで、もし日本を邪険に扱うようであれば、考え直す必要が出てきて、アメリカだ、中国だと国論が割れる可能性もあります。

確かに日本は戦後、そんなことを考えなくてよかった時代が長かったと思います。それがもう終わりつつあるのは間違いありません。ただ、日本がアメリカにつく、中国につくということを一生懸命考えるのではなく、彼らがどう変化するかによって、我々も、彼らの変化によって一緒に考え行動していく先が自然に変わっていくんじゃないでしょうか。日本人が自分で考えて、選んでいくしかないと思うのです。

西欧文明として、ヨーロッパとアメリカをひとくくりにしていますが、本が出てから20年余り経った今、僕はヨーロッパとアメリカとは離れていきつつあるのかなということを考えたりします。両者の価値観が変わってきたのではないかと思うのです。

原因は分かりませんが、ヨーロッパの国々はほとんど社会民主主義でしょう。アメリカは今、がちがちの資本主義です。原理的な資本主義で社会が回っているように思いますし、宗教も大きな地位を占めている。また人種も白人国とはいえない多様性を持ち始めています。

このままいくと、西欧でひとくくりにしてきた両者は、それぞれ相当違った文明になっていくのではないかということです。

宮内義彦さん

宮内義彦さん米ソ対立のときは、両陣営の経済的な結びつきはほとんどなく、世界の通商的なつながりは2ブロックに分かれていました。ソ連側の経済ブロックは小さく、自滅していきました。

グローバル化は世界が一つにつながり、米中も両者がつながっていて1ブロックだと思っていたら、米国がそのつながりを壊し始め、その行き着く先は再び2ブロック化しつつあるのではないでしょうか。だから、米ソ冷戦が終わり、グローバリズムが席巻した1990年以降の世界が、また大きく変化して、二つのブロック経済になるという方向に走り始めているように見えます。

本当に二つに分かれるかどうかは分かりませんが、その方向に走り始めたのは間違いないですね。

米中の摩擦は始まったばかりだと、私は思います。戦争のようなひどいことはしないけれども、経済的には別れていくという方向へ行くと思います。それでも、アメリカは経済が悪くなったら、仲良くしようと言い始めるかも知れません。

ひょっとしたら、中国としては、米大統領は今のトランプ氏である方がやりやすいと思っているという見方もあります。今後の大統領は中国に対し、トランプ氏よりもっと厳しく向き合ってくるかもしれません。トランプ氏は、中国との関係もディールだと思ってやっているわけで、分かりやすい。

だから、中国にしてみれば、今のうちにトランプ氏とディールするのがいろんな意味で一番有利だという人もいます。アメリカの世論は中国に対して自由主義、民主政治に転じるべきだという思想を持っていますし、人権問題にも手厳しいですから。

この本では、そこまで示唆してないと思いますが、この本によっていろいろ考える力がついてくるということだと思います。今後のことについては何から何まで分からないけれども、いろんな可能性を考える一つの柱にこの本での考え方が役立つと思います。それが本の影響というものではないですか。

イスラム文明の国々では人口が急激に増え、若い層が厚くなることで国が過激になっていくと指摘しています。

イスラムというのは、一神教の厳格さがあります。言うなれば、「小乗宗教」なのです。仏教で言えば、小乗はタイやベトナムです。

小乗では、教えをきちんと守らなければいけないわけです。してはいけないことや、しなければいけないことを守る。イスラムでも断食月のラマダンとか、守るべきことがたくさんあるわけで、生活が宗教と一体化するのでしょう。その暮らしが貧しい、虐げられているとなれば、ますます堅い小乗になると思います。

私たちがそういう生活を理解するのはなかなか難しいかも知れませんね。この本が出たころは、まだ自爆テロはそうなかったと思いますが、過激化するという見立てがその通りになったことは、憂うべきことです。

ほかにも文明の衝突というふうに物事を見ると、分かりやすい所はたくさんありますね。たとえば今のロシアと西欧との関係は、我々からすれば同じ白人の国同士に見えますが、ロシアの東方ビザンチン文化は独特なようで、西欧のキリスト教文明とは違うんだなあと思いますね。両者のボーダーはポーランドで、かつて戦乱が絶えなかったことも理解できます。バルカン半島のユーゴスラビアも同じです。

それから、日本も小さな文明だけど、同じように小さいながらも独特の文明があるという指摘もおもしろいですね。確か、イスラエルやエチオピアだったと思いますが、そういう独自性がある国が世界にいくつかあるんですね。

世界で起きていることを、すべて文明で解き明かすというのはどだい無理でしょうが、文明という切り口をベースにして考えるという、考え方の選択肢ができたように思います。本のここがこう役に立ったというのはありませんが、おそらく、いろんなことを判断するときに助けになっているし、本というものはそんなものだと思いますね。

私は本を読みながら、線を引いたり、抜き書きしたりはあまりやったことがないです。もっぱら読むだけで、余程気になるところがあれば、赤線を引っ張ったりしますが、本当に余程のことでもない限りやりません。本はまあまあ読む方かな。読み始めると、読み切って一丁上がりにするのが楽しみな方です。そういう意味では、この本は難しいし、分厚いし大変でした。でも、こういう大変な本にチャレンジするのも楽しみなのです。

ハンチントンが「文明の衝突」の後に書いた「分断されるアメリカ」という本もおもしろい内容でした。アメリカの人口動態をみて、アメリカもそのうち白人国でなくなると予言していました。原題は「who are we」で、出た当時はかなり話題になりました。

「文明の衝突」の筆者、サミュエル・ハンチントン氏

「文明の衝突」の筆者、サミュエル・ハンチントン氏もう一つおもしろかったのは、「東欧革命1989 ソ連帝国の崩壊」。米ソ対立が終わって、東ヨーロッパのソ連の衛星国が次々と倒れていく様子を描いたドキュメンタリーです。

ひとつひとつ、国の倒れ方が違うのです。一番ひどいのは、ルーマニアのチャウシェスク大統領のように銃殺されるケースですが、ほかの国は何となく民主化したり、共産党の人々が居直ったりといろいろで、国の権力というのは怖いなあと感じました。政治が悪いと、国民がどんなにひどい目に遭うかということを、東欧の国々の政変のドキュメントを読んでつくづく思ったものです。

私は日本が戦争をしていた時代を知っています。国の権力、国権というのは、国がいざとなると、赤紙1枚で軍隊に人をとり、人の命を奪っていく。それだけでなく、普通の市民の上に爆弾が落ちてくるというのを経験しています。国というのは、本当に命を取るぞと。

だから、民主主義の今の世の中では、政府を自分たちで決める選挙というのはものすごい重要なことであって、投票に行かないで棄権するなんて言っているのを見ると、腹が立ってしょうがないのです。

7月の参院選の投票率は48%でしたが、これはとんでもないことです。国の、国権の怖さを分かってない。民主主義という結構な世の中で、選挙の投票に行かないなんてとんでもない。本当に分かっていないと思います。

私はもちろん投票に行きますし、家族、親族には前もって投票に行くよう言って、全員行かせます。それは僕にとって当たり前の話で、私たちは国というか、政治というか、そこに命から財産まですべてを、ある意味委託しているわけです。そんな恐ろしいことをするのに、選挙で投票する権利を行使しないというのは、あり得ないと思うのです。

国の怖さは、政治の怖さは、やはり、経験しないと分からないんでしょうね。政治というものは力を持っているよと、下手をするとあなたの命を取りますよというのは、この本を読んでもよく分かります。

地政学や歴史の本をよく読むのは、「この社会はどないなってるんだろう」という素朴なところからです。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください