新幹線は後世にとって負の遺産。ローカル線はすべて廃止しバスに転換を

2019年12月24日

JR北海道の経営が危機に陥っている。2018年度決算は、純損益が179億円の赤字で過去最悪だ。

国が2019年度と2020年度に、それぞれ200億円ずつ財政支援をすることになっており、19年度決算は純損益で黒字に転じるとしているものの、対症療法に過ぎず、一時的に息を吹き返すだけだ。

この現状を、国鉄改革の失敗が露呈したものと捉える意見がある。私はそうは思わない。国鉄改革自体は成功したけれども、分割民営化後すぐに取りかかるべきだった改革の継続を怠ってきたことに今日の危機の根源がある。

この問題を考えるには、国鉄の分割民営化に至る過程を振り返る必要がある。

1985年6月、中曽根康弘首相によって国鉄の総裁ら幹部が更迭された。国鉄経営陣は分割民営化が決まるまで、全国一体の特殊会社方式を主張し続けた。

国鉄改革法が成立した衆院本会議場で橋本龍太郎運輸相と握手する中曽根康弘首相=1986年11月28日

国鉄改革法が成立した衆院本会議場で橋本龍太郎運輸相と握手する中曽根康弘首相=1986年11月28日それでも、国鉄が1985年1月に発表した最後の改革案「経営改革のための基本方策」では、北海道と四国の鉄道網に関して、「将来の見通しからみて民営による安定的運営は至難である。しかし国の政策判断により特別に運営基盤が確立されるならば別経営とすることも考えられる」とした。つまり、北海道と四国は利用者が減るため、単に分割民営化するだけでは行き詰まるだろうとみていたのである。

それは、国鉄の旧体制派のみならず、国鉄改革を推進した側も同じ認識だった。改革を推進した国鉄再建監理委員会が1985年7月に中曽根首相に提出した「国鉄改革に関する意見―鉄道の未来を拓くために―」では、九州も含めた北海道、四国の三島会社の輸送量が、国鉄後期同様、分割後も減少し続けることを想定していた。

なかでも民営化後のJR北海道は最も経営環境が厳しいと考えられたため、三島会社のために用意した経営安定基金計1.3兆円の過半となる6822億円が与えられた。

上記の「国鉄改革に関する意見」では、世論とくに沿線自治体への配慮から、地方交通線(ローカル線)の廃止については具体的な言及は避けられたものの、「会社の健全経営を阻害することのないよう地域の実情に即した運営」を行うこととされた。

実際には、1984年8月に公表された再建監理委員会第二次緊急提言にあったように、国鉄末期にすでに廃止が決まっていた特定地方交通線以外のローカル線も、新会社の下で遅かれ早かれ廃止されるのは必至と見られていた。

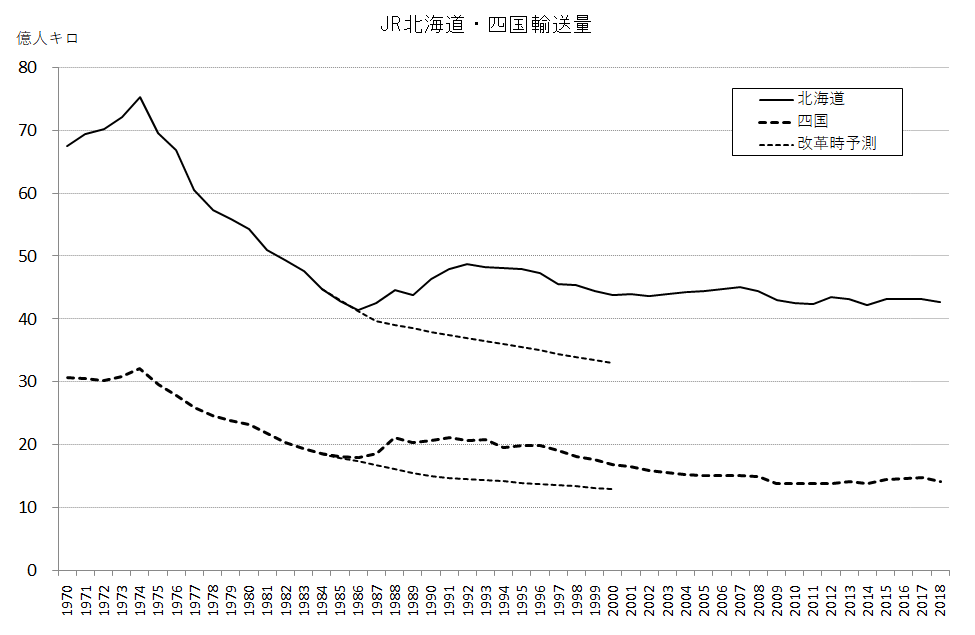

ところが、図表1に示したように、北海道の鉄道輸送量は1987年度にJR北海道が発足したのを境に増加に転じる。

図表1

図表1分割前の予想では、1990年度には38億人キロ、2000年度には33億人キロまで減少するとされていたのに、実際は1990年度は46.3億人キロ、1992年度には48.7億人キロに達した。その後、輸送量は減ったものの、2000年度は43.8億人キロ、直近の2018年度は42.6億人キロとなっている。

これは、国鉄最後1986年度の41.5億人キロを若干上回り、JR北海道が発足した1987年度42.6億人キロと同じであり、青函トンネルが開業した1988年度の44.6億人キロを若干下回る水準である。

要するに、分割後は到底維持できないと思われていた国鉄末期の水準を30年以上経った今も保っているのである。

瀬戸大橋=JR四国提供

瀬戸大橋=JR四国提供一方、分割後のJR四国は、瀬戸大橋開通によって本州と路線がつながった効果もあり、一旦、持ち直したものの、事前の予想どおり、輸送量が減少し続ける。

2018年度の14.1億人キロは、国鉄最後1986年度の18.0億人キロの8割程度、瀬戸大橋開業直後の1988年度21.2億人キロから見れば三分の二の水準である。

本当に鉄道が危機的状態にあるのは、JR北海道ではなく、JR四国なのだ。この問題については、また別の機会に述べたい。

なお、青函トンネル・瀬戸大橋開通(1988年3・4月)後の数値と連続性を保つため、1987年度以前のデータには青函・宇高連絡船輸送量を鉄道輸送量に換算して加えてある。

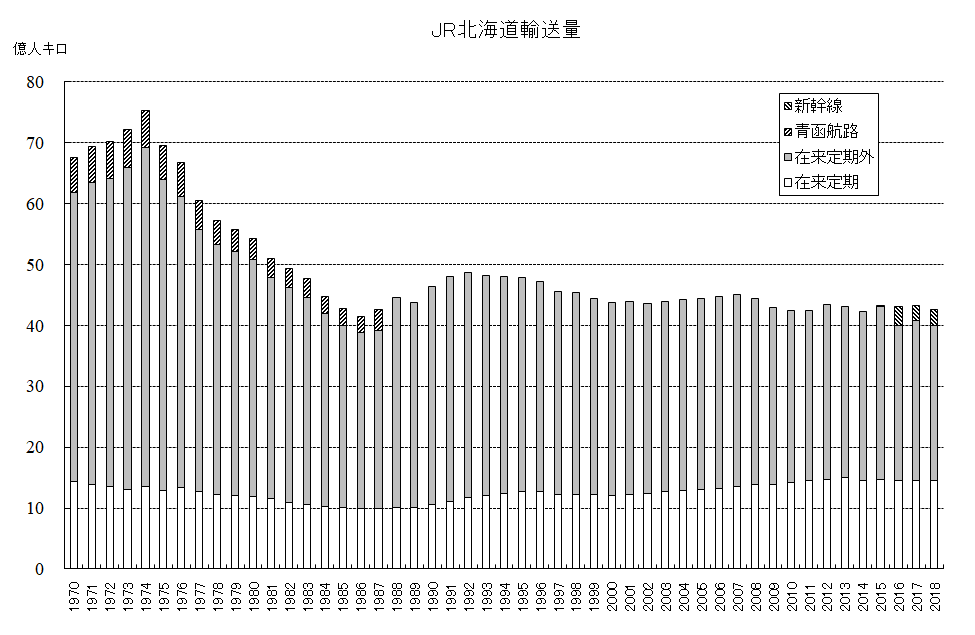

北海道の輸送量は分割前後とほとんど同じながら、その内容は大きく変わった。

図表2に示したように、JR北海道となってから、定期輸送量は順調に増え、初年度1987年度の9.9億人キロが2018年には14.5億人キロとなる。一方、定期外輸送量は1987年度に青函連絡船換算分を加えると32.7億人キロだったのが、2018年度には新幹線・在来線計で28.2億人キロまで減っている。

図表2

図表2北海道に限らず、ローカル線列車に乗ると、利用者の大半が通学する高校生であることがわかる。とはいえ、少子化で高校生の数は減る一方である。北海道で定期輸送量が増えたのは、国鉄時代なおざりにされてきた札幌都市圏輸送が激増したからである。

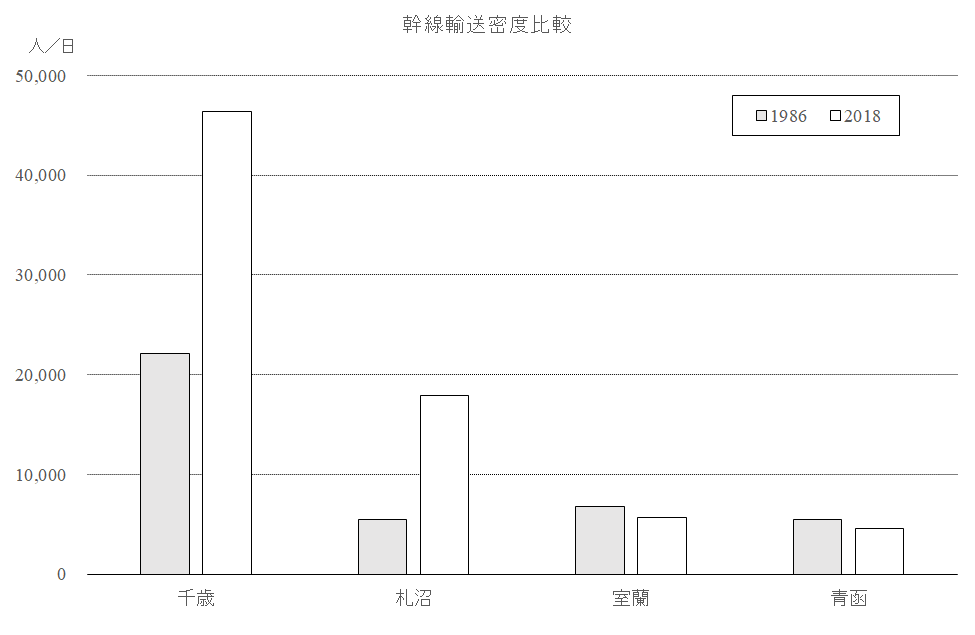

図表3

図表3図表3は、国鉄最後の1986年度と直近の2018年度の幹線の輸送密度(1日1キロ当たり平均輸送人員)を比較したものである。

通勤路線である札幌(桑園)と北海道医療大学を結ぶ札沼線は5千人から3倍以上増え1万8千人に、札幌(白石)と苫小牧を結ぶ千歳線は2万2000人が2倍強増え4万6千人となった。千歳線に関しては、国鉄時代から北海道の玄関口が函館から千歳空港に移りつつある実態に合わせた列車運行を始めており、1992年7月の空港乗入線の開業でさらに進んだことも大きい。

札沼線電化。大勢の町民が小旗や横断幕を手に電車を迎えた=2012年6月1日、北海道当別町のJR石狩当別駅

札沼線電化。大勢の町民が小旗や横断幕を手に電車を迎えた=2012年6月1日、北海道当別町のJR石狩当別駅 札幌近郊路線の激増に対し、同じ幹線でも苫小牧と長万部を結ぶ室蘭線の輸送量は6.7千人から5.7千人に減少している。また、新幹線が開業したにもかかわらず、青函トンネルの利用者は4.6千人で、トンネル開業前でまだ青函連絡船だった国鉄最終年度の5.5千人よりも少ない。それでもローカル線の惨状に比べれば、まだましである。

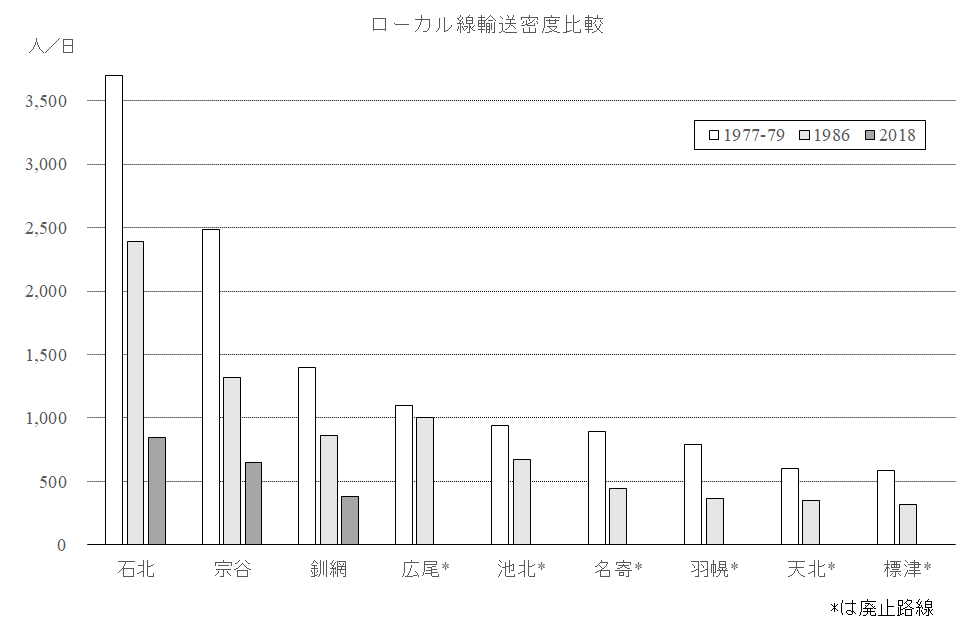

図表4

図表4図表4は、旭川と網走を結ぶ石北線、旭川と稚内を結ぶ宗谷線、釧路(東釧路)と網走を結ぶ釧網線の三つの現役路線と、国鉄末期に特定地方交通線に選定され分割前後に廃止となった6線区(広尾線、池北線、名寄線、羽幌線、天北線、標津線)について、1977~79年度平均、1986年度及び2018年度(現役路線のみ)輸送密度を比較したものである。

北海道で特定地方交通線に選定された22線区1453キロのうち、広尾線は最も輸送量が多かった路線のひとつであり、その他5線区はすべて100キロを越える長大路線である。また、池北線は北海道で選定された路線で唯一、バス転換ではなく、第三セクター「北海道ちほく高原鉄道ふるさと銀河線」として残ったものの、2006年に廃止された。

1977~1979年度三年間の平均を示したのは、この数値が特定地方交通線選定の基準になったからである。

国鉄改革が具体化する前の1980年、国鉄再建促進特別措置法に基づき、国鉄は輸送密度4千人未満の路線を原則廃止しバス転換する方針を打ち出す。ただし、廃止基準に該当する134線区7610キロすべてではなく、第1次から第3次の三回にわたり、全国で合計3160千キロ83線区が特定地方交通線に選定され、バス転換あるいは第三セクター(38線区1310キロ)に引き継がれた。輸送密度2000人未満の路線は大半が選定された一方、2~4千人の路線のうち選定されたのは1割程度で、JR西日本管内の大社線(島根県)を除き第三セクター化された。

国鉄末期の路線廃止に対する考え方で注意を要するのは、儲からないという理由ではなく、鉄道としての特性が発揮できないというのが理由であったことだ。だからこそ、基準である4千人未満でも、最混雑時の輸送量、道路整備状況、平均乗車距離などを勘案し、バス転換が困難とされた51線区4450キロは特定地方交通線に選定されなかったのである。

その結果、基準未満の輸送量しかないのに、石北、宗谷、釧網などのローカル線はJR北海道に引き継がれた。

しかし、分割から30年以上が経過し、人口が減少するなか、道路整備が進み、JR北海道に引き継がれたローカル線の輸送量は激減した。輸送密度でみると、石北線は1977~1979年度平均の3.7千人が、1986年度には2.4千人となり、2018年度は0.8千人。同じく、宗谷線は2.4千人、1.3千人、0.6千人、釧網線は1.4千人、0.9千人、0.4千人と推移している。3線区とも、2018年度の輸送密度は、廃止された路線の1977~1979年度平均並みかそれ以下で、広尾線の1986年度数値に及ばない。

セレモニー列車の出発合図を送る新夕張駅の田渕浩二駅長=2019年3月31日、北海道夕張市のJR夕張駅

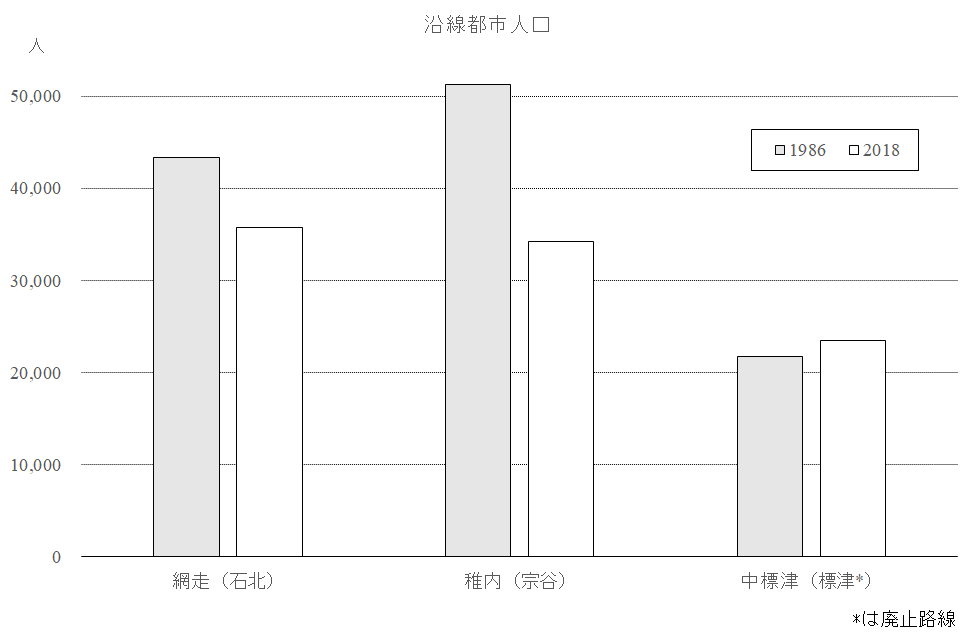

セレモニー列車の出発合図を送る新夕張駅の田渕浩二駅長=2019年3月31日、北海道夕張市のJR夕張駅ローカル線を廃止すると、沿線の衰退に拍車がかかるという指摘がある。しかし、図表5に示したように、1986年と2018年の人口を比較すると、現役路線である石北線の拠点都市の網走市は43.2千人から35.8千人に、宗谷線の拠点である稚内市は51.2万人から34.2千人にそれぞれ減少しているのに、廃止された標津線の拠点だった中標津町の人口は、逆に21.7千人から23.5千人に増えている。札幌一極集中が顕著な北海道で、札幌から遠く離れているにもかかわらず、この人口増は特筆に値する。地域振興にとって、ローカル線はもはやどうでもよい存在であることを示す好例ともいえる。

図表5

図表5JR北海道の三十年有余の歴史が示しているのは、鉄道の特性が発揮できる路線ともはや使命を終えた路線への二極化である。実はこの事実こそ、JR北海道再生のカギなのだ。

すでに述べたとおり、現在のJR北海道の鉄道輸送量は分割時の水準を維持するという、国鉄改革時に誰も予想しなかった堅調ぶりである。

分割後も徐々に減少していくという再建監理委員会の予測でさえ楽観的過ぎるとされていた―1986年秋の国会提出運輸省試算で下方修正―のに、1970年代後半から始まった急激な輸送量減少が分割民営化によってぴたりと止まり、北海道の鉄道輸送量は30年先も堅調に推移しているだろうなどと主張すれば、夢物語として相手にされなかっただろう。ある意味、夢が現実となったのである。

一方で、企業としてのJR北海道は危機的状況にあるといわれる。

結論を急ぐ前に、そもそもJR北海道は本当に危機的状況にあるのかといった点も含め、データに則して検討する。

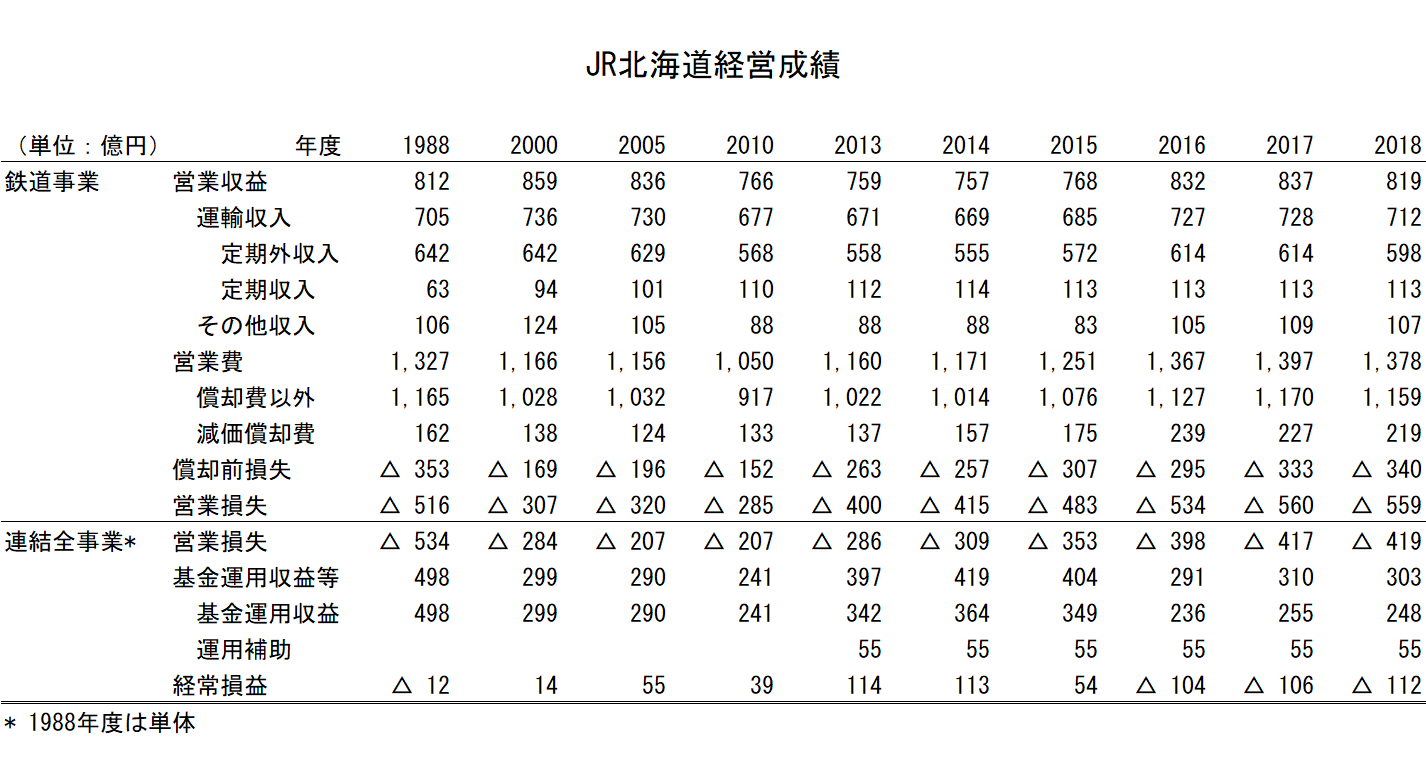

図表6は、青函トンネルが開業し本州と線路でつながった1988年度と、企業として順風満帆に見えた2000~2015年度、そして大きな赤字を記録した過去三年間(2016~2018年度)の経営成績を示したものである。

図表6

図表61988年度と2018年度の鉄道事業の営業成績は、鉄道輸送量がほとんど変わらないのだから、当たり前といえば当たり前であるけれども、ほとんど同じである。営業収益は1988年度が812億円、2018年度が819億円、そのうち運輸収入は705億円と712億円、営業費は1327億円と1378億円、営業損失は516億円と559億円。駅という人が自然と集まる立地の優位性を活かした、鉄道以外の事業が飛躍的に伸びた結果、全事業ベースの営業損失では534億円から419億円に100億円以上改善している。

北海道の鉄道が営業黒字になるとは、国鉄改革を進めるにあたって誰も主張しておらず、500億円程度の赤字は想定内である。当初は輸送量が減少する前提で、毎年運賃を値上げすることによって、赤字幅をこの程度に抑える計画となっていた。

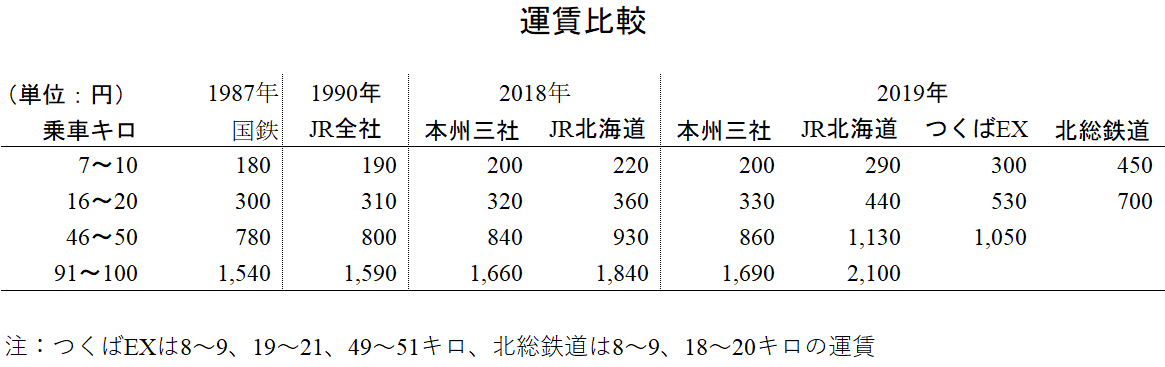

ところが、図表7に示したように、JR北海道は2019年10月の運賃改定(効果が表れるのは2019年度下半期以降)まで、運賃を消費税転嫁のほかは一度も値上げしていない本州三社とほとんど変わらない水準に保ちながら、今も赤字を「想定内」の500億円前後に抑えている。

図表7

図表7にもかかわらず、なぜ経営危機なのか。

それは1990年代以降、日本が先進国の先陣を切って、低金利時代に突入したからである。国鉄改革にあたっては、500億円程度と想定されたJR北海道の鉄道営業損失を、分割時に与えられた6822億円の経営安定基金の運用収益で穴埋めすることで収支均衡させることになっていた。

図表6の1988年度の数値をみれば、目論見どおり、516億円の鉄道営業損失を基金運用収益498億円でほぼ埋め合わせていたことがわかる。ところが金利が低下した2000年度の基金運用収益をみると、当初より199億円少ない299億円となり、2010年度には241億円となっている。

実は、低金利というピンチは、チャンスに変える絶好機であった。基金運用収益が減るのに合わせ、もはや鉄道がその使命を終えた路線を徐々に廃止し、鉄道がその特性を発揮できる路線に「選択と集中」していれば、今日言われるような危機に陥ることはなかったのである。

ところが、当時のJR北海道経営陣は、路線の廃止ではなく、営業費をカットとするというその場しのぎの手段に出た。1988年度に比べ、2000~2010年度の営業費は各年161~277億円少ない。その結果、鉄道営業損失は見かけ上、300億円前後となり、経常利益を計上することができたのである。

近年多発した列車事故は、この時期の無理なコストカットが原因であることは、現経営陣も認めている。

2016年7月に発表した「『持続的な交通体系のあり方』について」で、「鉄道運輸収入や経営安定基金運用益が減少する中で、できる限り現行の線区を維持する考えのもと収支均衡を図るため、安全に関する費用を削減してきました」と明らかにしている。

今世紀に入ってから2015年度まで続いた経常黒字は、偽りの「好決算」で、砂上の楼閣だったのだ。2016年度以降の500億円を超える鉄道営業損失と100億円強の経常損失こそ、JR北海道の真の実力なのである。

しかも、JR北海道は、本来であれば在来幹線に力を注ぐべき時期に人的物的資源を浪費した。JR東日本が域内の整備新幹線建設に消極的で、運行を仕方なく引き受けたといってよい状況だったのに対し、JR北海道は北海道新幹線建設を推進した。これは、道外からの交通結節点を千歳空港とする国鉄時代にすでに確立していた合理的な方針を否定したようなもので、空母の時代に戦艦を作り続けたのと同様の愚挙と言わざるを得ない。

さらに、JR北海道の根幹であるはずの在来幹線のインフラ維持管理を怠る一方で、線路と道路をともに通行できるDMV(デュアル・モード・ビークル)開発という、一部経営者の「趣味」に多大の経費をかけていたのである。これはさすがに中止している。

JR北海道のデュアル・モード・ビークル =2007年4月14日、北海道・JR浜小清水駅

JR北海道のデュアル・モード・ビークル =2007年4月14日、北海道・JR浜小清水駅無理な経費削減の後遺症は、サービス水準の低下に如実に表れている。

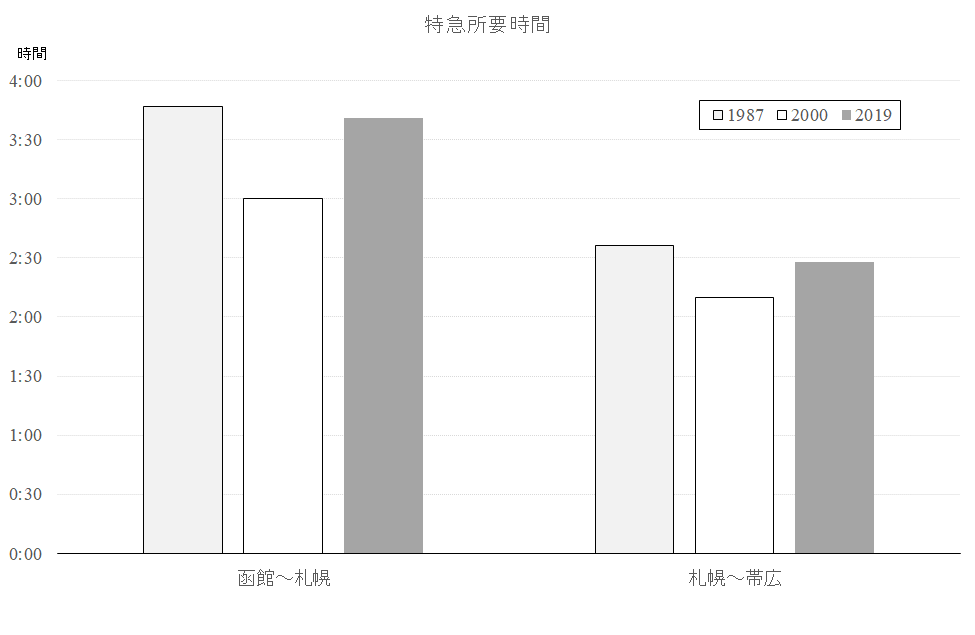

図表8に示したように、函館・札幌間の特急所要時間は分割直前には3時間47分かかっていたのを2000年には3時間まで短縮したのに、現在では3時間41分かかっている(すべて最速列車の場合)。札幌・帯広間も同様で、2時間36分かかっていたのが2時間10分まで短縮したのに、現在は2時間28分かかっている。国鉄時代に逆戻りである。

図表8

図表8出口がないかに見えるJR北海道の現状をみて、基金運用収益によって赤字を補填するという仕組み自体に問題がある、つまり国鉄改革は少なくとも北海道(や四国)に関しては失敗であったという意見がある。

しかし、今日のような低金利時代が来ることは、日本どころか世界中誰も予想できなかった事態である。そのため、日本の銀行は軒並み低収益にあえいでいる。また、運用難に陥った多くの企業年金は支給水準を下げたり、年金基金自体を解散せざるを得なくなった。

だからといって、銀行というビジネスや企業年金という仕組み自体に問題があるとか、日本の銀行を税金で救済せよということにはならない。JR北海道も企業である以上、環境の変化に対応した経営をしなければならない。

ところが、低金利が常態化した1990年代後半以降、国(国交省)は極めて不透明な仕組みを通じて、上場したJR本州三社に国有会社であるJR北海道・四国・九州を「支援」させていたのである(詳細は拙著『鉄道は生き残れるか』(中央経済社)参照)。

それがなければ、上述の運用収益はさらに数十億円少なく、経常赤字に陥り、いやが応でもローカル線廃止機運が生じたかもしれない。国交省の今日も続く問題先送り姿勢は、JR北海道の抜本的改革を阻害してきたし、今後も混迷を深めることにしかならない。

現行の支援策に関しては、その法案審議に際し、参議院国土交通委員会調査室のメンバーが参議院事務局発行の『立法と調査』(315号)で、「中小民鉄も含めて各鉄道事業者が厳しい経営環境でやりくりしている中で、なぜ、JR三島・貨物会社の設備投資に対して大規模な助成金と無利子貸付が行われるのかということについて、政府は十分な説明をして理解を得る必要があろう」という、至極まっとうな指摘を行っている。

残念ながら国交省はこうした真摯な問題提起を無視したまま、今日に至っている。

同じJRグループなのだから、儲かっているJR東日本がJR北海道を支援すべきという意見は根強い。しかし、NTTと違い、国鉄改革によってJR各社は資本関係のない全く別の事業体となったのである。昔は同じ国鉄だったから支援せよというのは、財閥解体前は一緒だった三菱マテリアルが三菱重工業を支援せよと言うことと同じような暴論である。

もしJR東日本が支援するのであれば、上場企業として当然の経営合理性が求められる。現状のままのJR北海道では、それがあるとは言いがたい。

ではどうすればよいのか。

高度成長期が終わったあとの国鉄を苦しめ、破綻に追いやったのが、新幹線建設、ローカル線そして貨物輸送であった。かりに労使関係が良好であったとしても、国鉄は独立採算の企業としては持続不可能な状況に陥っていた。現在のJR北海道は、規模が小さいだけで、国鉄と同じ状況にある。

したがって、JR北海道を再生するには、鉄道の特性が発揮できる在来幹線を、この三つの問題から解き放たねばならない。その具体策として、JR北海道を三つの事業体に分割することを提言する。

まず、函館(新函館北斗)・札幌間の新幹線建設は中止することが最善である。

本サイト掲載の拙稿『長崎新幹線はJR九州破綻の始まりだ』で九州新幹線に関して指摘したのと同様、北海道新幹線札幌開業後に予想される輸送量では、運輸収入によってランニングコストをカバーするのがせいぜいで、インフラ維持更新のコストはまかなえない。つまり、子や孫の世代に再度巨額の税金を投入するのでない限り、老朽化した時点で巨大な産業廃棄物が残ることになる。開業済みの新青森・函館間も同じである。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください