現代日本の農村に「おしん」はいない。国民の血税で所得補塡する必要はない

2019年12月27日

これまで政府は、米国も入っていたTPP合意への対策として、毎年3千億円の農家対策を講じてきた。今回の日米交渉で、政府はTPPの範囲内に農産物の譲歩を収めたと主張している。それならこれまでの対策だけで十分なのに、TPP交渉対策にさらに上乗せした対策を講じようとしている。

そもそも、日本農業の重要品目と言われるもののうち、TPP等で関税を削減したのは、牛肉(38.5%を16年かけて9%へ削減)と豚肉くらいである。これで影響はあるのだろうか?

結論から言うと、農林水産省自身大きな影響はないと主張していたのに、対策が打たれてきたのである。しかも、農林水産省が大きく見積もっても生産の減少は2千億円としているのに、それを上回る対策費となっている。

今から8年前100円の牛肉が輸入されたとして、38.5%の関税がかかると138.5円で国内市場に入ってきた(この関税が9%になったら109円となる)。しかし、当時から比べると35%程度円安になっているので、当時100円の牛肉は関税なしでも135円で輸入される。これに9%の関税がかかると147円で国内市場に入ることになる。8年前の状態と比較すれば、牛肉は関税が削減されても円安によって保護水準はむしろ高まることになる。

豚肉については、特殊な関税制度によって関税が下がっても、今までと同様の価格で輸入される仕組みになっているので、関税削減・撤廃の影響はない。複雑な制度なので詳細な説明は省くが(知りたい方は、小著「TPPが日本農業を強くする」を参照されたい)、これは、農林水産省自身がTPP交渉の成果として誇らしげに語っていたことである。

養豚農家

養豚農家では、実際に影響は生じているのだろうか?

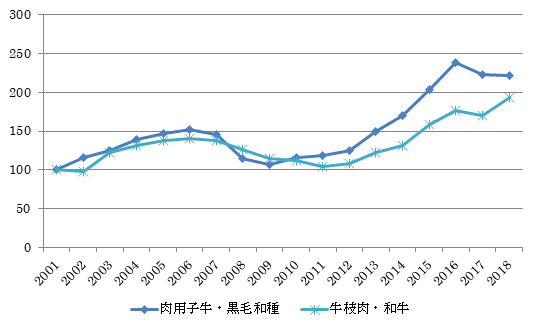

TPP11には牛肉の重要な輸出国として、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドがあり、2019年度の関税はすでに26.6%に、削減前からすれば10%以上も下がっている。関税が下がれば国内価格も低下し、大きな影響が生じているように思われるかもしれないが、次のグラフを見ていただきたい。これは2001年の価格を100とした場合の和牛の子牛と枝肉の価格指数を縦軸にとり、その推移を年次別に示している。国産和牛の価格は右肩上がりで推移し、現在では歴史的な高水準を付けている。

影響が生じるどころか、国内牛肉業界を巡る状況は、バブル到来と言ってよいほどの絶好調である。豚肉も同様であり、関税低下の影響は全く見られない。

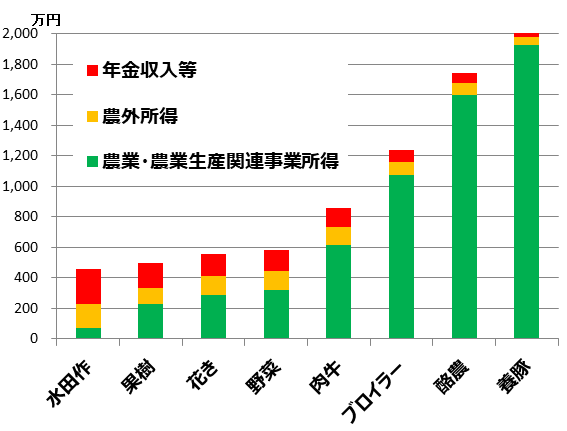

では、TPPや日米交渉対策の対象となる農家の所得はどうだろうか?

次の図が示す通り、肉牛8百万円超、酪農1千7百万円、養豚2千万円である。(なお、図の農外所得とは、サラリーマン所得などを指している。この図から、米作農業のほとんどは、サラリーマン所得が主の兼業農家や高齢な年金生活者によって行われていることがわかる)

仮にTPPや日米交渉で多少収入が減少したとしても、このような高額所得者に平均所得が4百万円程度の国民が、その支払う税金から補助金を支払わなければならないのだろうか?

なぜこのようなことが起きるのだろうか?

それは、国民が農業や農村から遠く離れ、実態を全く知らなくなっているからである。

日本の国民が知っている農業や農村は、今ではなく戦前の姿である。確かに、戦前の農民、特に小作農は、貧農であり、農奴と言ってよいほどだった。小作農は収穫物の半分を小作料として地主に現物納付させられた。昭和恐慌の際、東北の農民は娘を身売りして糊口をしのいだ。まさに、“おしん”の世界である。柳田國男たち戦前の農政官僚は農民の貧困からの救済を目指した。

現実はどうだろうか?

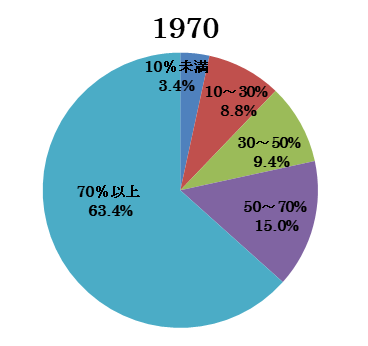

まず、農村が変わった。次の円グラフは、農業集落について、農家戸数が占める比率(農家比率)が低いものから大きいものまで、農業集落全体に占める割合を示したものである。これを見ると、1970年ではまだ農家比率が70%以上の農業集落が全体の63.4%を占めていた。つまり農業集落の構成者のほとんどは農家だったのである。

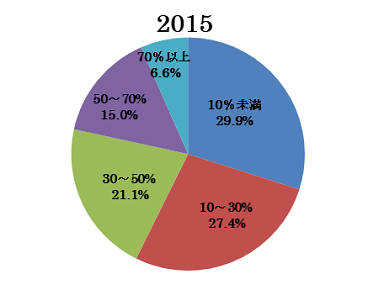

ところが、2015年になると、農家比率70%以上の農業集落は6.6%を占めるに過ぎず、農家比率30%未満の農業集落が6割近い57.3%を占めるようになっている(下の円グラフ)。農村で工場や役所などに勤務するサラリーマン世帯が増加し、混住化が進んだのである。

もはや、農村=農家ではないのだ。

農業も変わった。

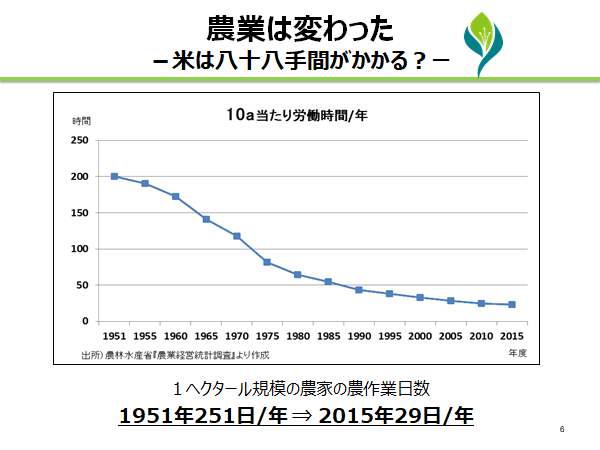

昔、米という字は八十八と書くほど、コメ農業は手間と労力がかかると言われた。しかし、10アール当たりの年間の米作の労働時間を示した次の図が示すように、機械化の進展によって、コメ農業の労働時間は大きく減少した。1日8時間労働すると仮定すると、都府県の平均的な1ヘクタール規模の農家の年間農作業日数は、1951年の251日から2015年29日に低下している。ひと月も農業をしていないのだ。

50年前は、田植えの重労働で、腰の曲がったおばあさんたちが農村に多数いた。今は機械が田植えをしてくれるので、そのような光景は見られなくなった。もう“おしん”はいない。

農家も変わった。

なにより、その所得が上昇した。1965年以降農家所得はサラリーマン世帯の所得を上回って推移している。農村から貧困はなくなった。

それなのに、国民は未だに農家や農村は貧しく救済すべき対象としてみている。

稲作の規模を拡大して効率化を図るべきだと言うと、TV局のキャスターは規模の小さい兼業農家はどうするのですかと言う。先に示した図の通り、兼業農家は週末少しだけ農作業を行うサラリーマンだから、所得対策は必要ない。

今回もある新聞記者が酪農家を訪問して、TPPや日米交渉で経営が大変になるという酪農家の声を紹介している。乳製品の中で市場が解放されるのはホエイやプロセスチーズ用のナチュラルチーズであって、国産の生乳の仕向け先としては微々たるものである。主要な乳製品であるバターと脱脂粉乳の関税は削減もされない。

影響があるでしょうと聞かれて、いや影響なんてありませんよと答える農家はいない。この記者は、農家が影響を受けるという結論を持ってインタビューをしたのだろう。そのような記事を国民が予期し期待しているからだ。

北海道の実態を知っている新聞記者は、「今酪農バブルといわれている状況だが、北海道でそんな記事は書けませんよ」と私に言っていた。

牛舎

牛舎自民党の農林族と言われる人たちも、牛肉や養豚などの畜産農家の経営実態をどれほど把握しているのだろうか。2千万円の高額所得者に、国民の血税から所得補填をしようとしていることに気付いているのだろうか。

畜産農家の戸数も知っているのだろうか。牛肉農家4万6千戸、酪農家1万5千戸、養豚農家4千戸である。これらを衆議院小選挙区数289で割ると、一選挙区当たり、牛肉農家160戸、酪農家51戸、養豚農家14戸しかいない。大きな票にはならないのだ。

畜産を保護する理由は何だろうか?

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください