安倍政権で「労働分配率」は急落。企業の「内部留保」は歴史的高水準

2020年01月01日

いろいろな子育て支援策を実施しても、少子化に歯止めがかからない。

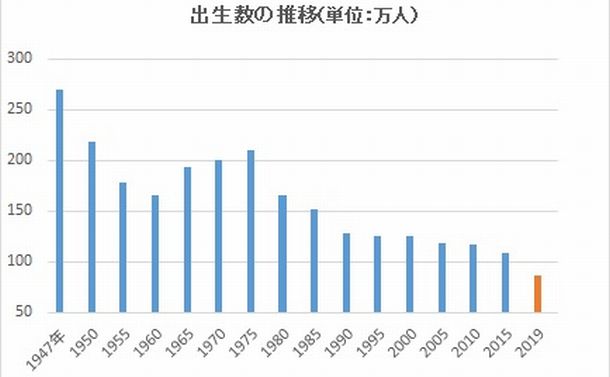

厚生労働省が年末に発表した2019年の出生数は86万4千人で、初めて90万人を下回った。終戦直後の1947年(270万人)に比べ3分の1の水準だ(下のグラフ)。

この結果、死亡数が出生数を上回る「自然減」が51万人に達した。毎年「鳥取県」が一つ消える計算だ。合計特殊出生率(1人の女性が生む子供の数)は1.4前後と低迷したままである。

出生数はなぜ落ち続けるのか。

国立社会保障・人口問題研究所の調査(2015年)が明快に示している。理想とする数の子供(平均2.3人)を持たない理由を夫婦に聞くと、圧倒的に多いのは「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」――30歳前後の夫婦は80%、49歳までの合計でも56%がそう答えている。

つまり、経済的に余裕があれば生みたいが、実際はそうではないから生まない、という構図である。それなら行政の子育て支援をもっと増やせばよいという議論になるが、当然、財政には限界がある。

本稿では、もっと根本的な問題、すなわち夫婦の経済的な余裕度を決める労働分配率と実質賃金、一方で463兆円という歴史的高水準にある企業の内部留保について考えたい。

そこを改善しなければ、いくら子育て支援策を投入しても出産・育児のモティベーションは高まらないからだ。

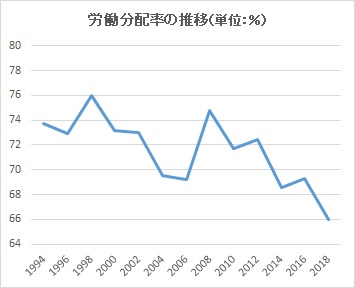

労働分配率とは、企業が生み出した付加価値のうち、賃金などで労働者が手にする割合をいう。この割合が高ければ労働者の賃金が高く、低ければ逆に企業の取り分が多いことを意味する。

その実態は上のグラフに見るように、かつて70%以上だった分配率は、第二次安倍内閣になって以降、急速な低下を続けている。企業が収益管理を強めているためで、特に直近の2017年度は66.2%と、43年ぶりの歴史的低水準である。

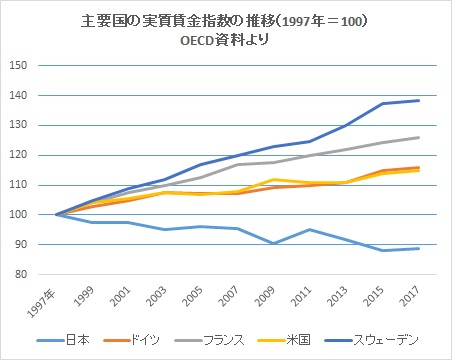

その結果、労働者の購買力を示す実質賃金(名目賃金から物価変動分を差し引いたもの)は年々低下している。上のグラフは各国の実質賃金の推移を、1997年=100として指数化したものだ。日本だけが右肩下がりで2017年は88.7に低下。115~140に伸びた他国との差が年々開いている。

つまりこの20年間、働く人々の購買力は縮小し、実質的に貧しくなっている。この「働けど賃金低迷」という状況が少子化の要因なのである。

「少子化は消費低迷を招く。すると企業は更に賃金を絞るという悪循環に陥っている」と指摘する専門家は多い。

一方、企業向けには、安倍内閣は法人税の基本税率を小刻みに引き下げてきた。「グローバルスタンダードに追いつく」ことが理由で、地方税なども加えた実効税率は、2014年度の34.62%が17年度には29.74%に下がっている。

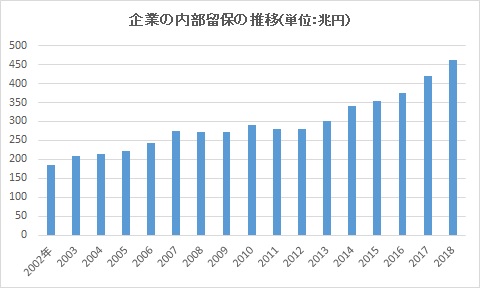

この法人税減税や労働分配率の低下によって、企業の懐具合は近年、あきれるほど豊かである(上のグラフ)。内部留保は企業が得た利益から株式配当などを差し引いた利益剰余金。2018年度は463兆円で、10数年前の2倍に伸びている。

万一のリスクに備え、財務体質を強化するために内部留保は必要だが、賃金を抑え、大胆な投資をする当てもないまま、巨額の現金や換金性の高い有価証券などで貯めこんでいるのが日本企業の特徴である。

内部留保の歴史的な高水準と、対極にある労働分配率の歴史的な低水準が、日本の経済構造を象徴している。少子化に歯止めがかからない根本的な要因の一つである。

多数の企業が同調行動を取ることによって人口動態や国家の方向性を決めてしまう。まさに「企業栄えて国滅ぶ」ではないか。

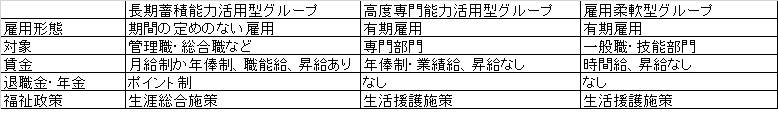

労働分配率の低下をもたらす要因の一つが非正規雇用の拡大である。そのきっかけとなったのは、1995年に当時の日本経営者団体連盟(日経連)が発表した「新時代の『日本的経営』」と題する文書である(下の表)。

この中で、日経連は労働者を3種類に分類し、それぞれの労働形態や待遇を明確に区別して雇用するのが将来の方向だと打ち出した。

左側の「長期蓄積能力活用型」は定年まで勤める正社員で、昇給し、研修によって能力を高めていく。一方、右側の「雇用柔軟型」は低い時給で働く契約社員や派遣社員で、昇給や研修はない。

この文書が出た1995年は、戦後最大のバブル崩壊から3年後で、どの企業も過剰債務や過剰設備、過剰人員を抱えて経営悪化に陥っていた。それを救済するために「雇用柔軟型」という、低コストで雇用の調整弁に使える便利な労働者グループを新設し、正社員を置き換える狙いがあった。

それを実現するには労働者派遣法の緩和が必要だった。

翌1996年、政府は財界の要望通り、それまで13業務に限定していた派遣対象を26業務に拡大。さらに1999年には、同法で派遣を禁止する業務を指定し、それ以外は全て自由に認める方式(ネガティブ・リスト方式)に大転換した。

こうした雇用政策は、就職に苦労する若者たちを大量に非正規労働に誘い込む機能を果たし、企業は「過剰人員」の危機を乗り越えたのである。

しかし、それは低賃金で昇給も昇進もない、そして人生に希望を持てない「氷河期世代」と言われる労働者を大量に生みだした。

彼らこそバブル崩壊とその後の企業救済策の犠牲者だと言えよう。

現在、非正規社員は約2040万人に膨らみ、全労働者の37%を占めている。特に男性の場合、結婚比率は正規雇用の2分の1しかない。そもそも結婚できないのだから、子供を持つには至らない。

非正規雇用の拡充は、企業組合(正社員)の性格も大きく変えた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください