農地転用で得る莫大な利益、医療費を増加させる日本型畜産…強い農業に保護は不要だ

2020年01月15日

ほとんどの国民が、農家は貧しい弱者だと信じている。そして、そのような農家を関税や補助金で保護することが当然だと思っている。

戦後経済が復興しない間は、東京などの都市よりも地方のほうが、豊かで人口扶養能力が高かった。

経済が復興し、大都市にある工場での労働力需要が拡大するようになった昭和30年代(1955年~1965年)、地方から東京や大阪などの大都市へ大幅な人口移動が起こった。この時代、“リンゴ村から”など、故郷を偲ぶ歌が爆発的に流行したのは、大都市に地方出身者が多数進出するようになったことを示している。

しかし、『あなたの知らない農村~養豚農家は所得2千万円!』(2019年12月27日)で示したように、日本の農業や農村は昭和40年代以降、劇的に変化した。

昭和30年代に東京などの大都市に移動してきた人たちは、変わる前の農業や農村しか知らない。変わる前の農村では、貧しく過酷な労働を強いられる農家が多数を占めていた。田植え機が普及するまでの田植えは大変な重労働だった。教科書でもこのイメージが語られ、“おしん”などのドラマが、これを強固なものにする。

これは地方でも同じである。県庁所在地などの地方都市に人々が移住したため、ほとんどの人が農業や農村の実態を知らなくなっている。

田舎館村「田んぼアート」第1会場の「おしん」イメージ画像=2019年4月、田舎館村、NHK提供

田舎館村「田んぼアート」第1会場の「おしん」イメージ画像=2019年4月、田舎館村、NHK提供

国民にニュースを発信する全国紙や地方紙の記者も、通常接するのは「関税がなくなると農業は壊滅する」という類の農業団体の政治向けの声である。政治活動が農業団体の仕事なので、貿易自由化交渉に際して、農業団体が別の主張をすることはありえない。

記者が農家に出向くことがあっても、記者自身、農家が弱者であるというイメージを持っているので、「つらい、苦しい」といった表面的な声に納得してしまい、その内情や本当の肉声に迫ろうとはしない。

農家もこのような答えをすることに慣れっこになってしまっている。

関税がなくなると多少農産物価格は下がって所得も減るかもしれない。しかし、農家がいま得ている収入が少し減ったとしても、他産業の従事者からすれば、依然として高い所得である。

それでも、所得は減らないほうが良い。3千万円の所得が2千5百万円になるのは嫌だ。「関税がなくなるとどうですか?」と記者に聞かれて、「なくても大丈夫です」と答える農家はいない。

農業ほど政府による保護や支援を受けている産業はない。

しかし、農家自身、あまりにも長く弱者扱いされ、これに慣れてしまっているので、関税や補助金などで保護されることを恥ずかしいと思うどころか、当たり前だと考えるようになってしまっている。

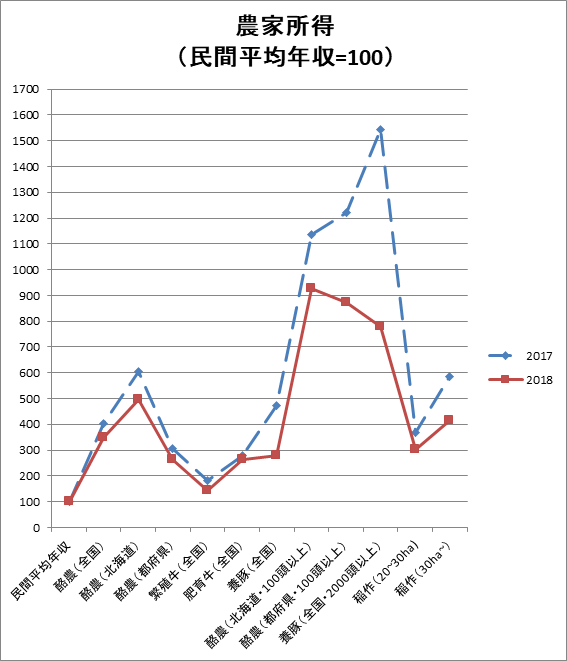

次のグラフは、民間の平均年収(給与所得者の所得)を100として、農家所得と比較したものである。

年による変動があるので、2017年と2018年(農家所得は速報値)の2年のデータを示している。民間の平均年収は2017年432万円、2018年441万円である。

農家所得なので、農業による所得だけではなく、それ以外の工場勤務などによる所得(「農外所得」という)や年金収入を含んでいる。しかし、専業的な農家が多い畜産では、繁殖牛や肥育牛経営を除いて、農業以外の所得や年金収入は大きなものではない。農業所得は、農産物の販売などの農業粗収入から従業員への給与(「農業雇用労賃」という)などの総コストを差し引いたものである。(出所:農家所得は、農林水産省「営農類型別経営統計(個別経営)」、民間の平均年収は国税庁「平成30年分民間給与実態統計調査結果について」)

肉用子牛を生産する繁殖牛経営の農家所得が比較的低いのは、かなりの経営が高齢の年金生活者によって小規模に営まれているからである。それでも民間の平均年収を上回っている。

繁殖牛を除いて、ここに挙げた業種の農家所得は民間の平均年収の倍以上である。酪農や養豚の大規模経営では、所得が減少した2018年でも民間の平均年収の8~9倍になっている。

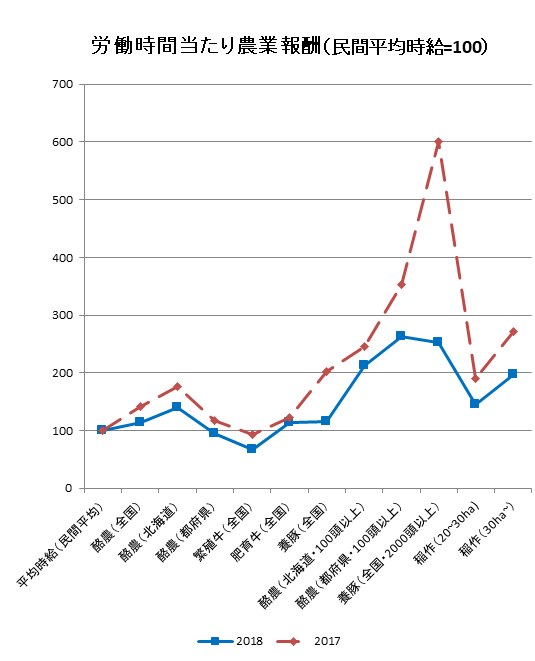

次のグラフは、民間の平均時給を100として、これを農業の1労働時間当たりの報酬(所得・収益)と比較したものである。農外所得や年金収入は含まない。

2017年と2018年(農業は速報値)の2年のデータを示している。民間の平均時給は2017年2133円、2018年2205円である。繁殖牛と2018年の都府県の酪農を除いて、民間の平均時給を上回っている。ここでも、酪農や養豚の大規模経営では、民間の平均時給の倍以上となっている。

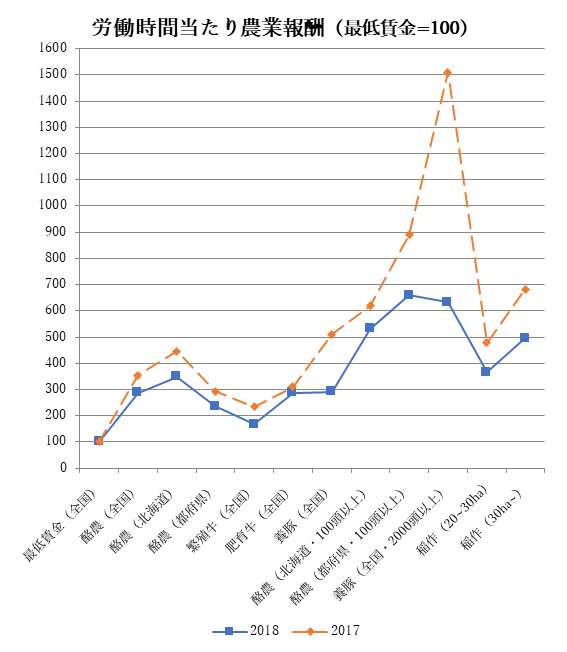

農業の労働時間当たりの報酬が最低賃金を下回るのであれば、農業を特別に保護しなければならないかもしれない。このため、次のグラフでは、最低賃金(全国)を100として、農業の1労働時間当たりの報酬(所得)と比較してみた。

最低賃金(全国)は2017年848円、2018年874円である(東北や九州の農業県ではこれより低い750円前後である)。しかし、報酬が最も低い繁殖牛でも、最低賃金の倍程度の報酬を得ている。

農家、特に畜産農家は決して貧しくない。それどころか他産業従事者の所得を上回る所得を得ている。豊かな農家を貧しい国民が援助しているという不思議な構図が続いているのである。

では、農家は弱者なのだろうか?

農家や農業団体は、国に農業保護を陳情する時、しばしば農作業が厳しいものであると主張する。

しかし、どの職業でも肉体的、精神的に厳しいものが伴うのであって、特段農業だけが厳しいというものではないのではないか。特に、機械化が急速に進展し、肉体的な負担は大幅に軽減された。今ではクーラー付きのトラクターも搾乳ロボットもある。

これほど機械化が進む前の時代に私は農作業を経験しているが、それほど嫌な思いはしなかった。満員電車で毎日往復3時間もかけて通勤し、職場では慢性的な残業と上司や同僚とのパワハラを含む人間関係に悩み、会社の外では取引先の理不尽な要求に頭を下げなければならない、都心に勤めるサラリーマンも、相当に肉体的、精神的ストレスを抱えた職業だと思うが、どうだろうか?

動物や植物という生き物を扱うから大変だと言うが、同じく生き物である人の生命を預かる医師や看護師も、患者の容体が悪化すれば、深夜でも病院に呼び出される。農業だけが厳しい職業だと言わんばかりの主張には、共感が得られないのではないだろうか。

それだけではない。農家は自分たちが社会の繁栄から取り残された弱者または被害者だと考えているのかもしれないが、農家が知らないうちに「加害者」となっているケースもある。

その一つは、地方都市の旧商店街のシャッター通り化である。このような現象が起きた直接の要因は、郊外に大型店舗が出現したためである。その用地を提供したのが農家だった。

1ヘクタールの農地は、農業を行うのには大きくはないが、1万平方メートル、約3千坪の商業用地は、小売店舗としては十分すぎるほどの大きさだろう。私が大学生だった1970年代中ごろ、東京から帰省するたびに、山陽本線沿いの農地が転用されていった。そして、私の町の商店街からだんだんと客がいなくなっていった。

以前は賑わった岡山県を代表する表町商店街も、今では空いているのは本屋と喫茶店くらいである。ほとんどの店がシャッターを下ろし廃業した。農家や農業団体なら政府に補償を要求するかもしれないが、職を失った商店主たちは、けなげなことに、声を上げるでもなく、ひたすら耐え忍んでいるだけである。関税の削減で農産物価格が多少下がるかもしれないだけの農家と廃業に追い込まれた商店主のどちらが不幸なのだろうか?

本来、農地は農地法により他用途への転用が厳しく制限されていたはずだった。農地を農地として使うから農地改革を行ったのであって、その後小作人に農地を宅地に転用させて莫大な転用利益を得させるために行ったのではなかった。

農地面積は1961年に609万ヘクタールとなった後減少に転じ、現在は440万ヘクタールとなっている。約170万ヘクタールが減少したことになっているが、この間公共事業などで110万ヘクタールの農地が造成されているので、実際には280万ヘクタールの農地が消滅している。これは今の農地面積の3分の2に相当する。半分は耕作放棄であるが、半分は宅地や商業用地などへの転用である。

農業団体は、株式会社に農地を取得させると、いずれ転用してしまうと主張する。しかし、これまで食料安全保障に不可欠な農地資源を転用等でかい廃してきたのは、ほかならぬ農業界である。

JA全国大会であいさつする安倍晋三首相=2015年10月15日、東京都渋谷区

JA全国大会であいさつする安倍晋三首相=2015年10月15日、東京都渋谷区逆に、農地転用規制を厳しく適正に運用すべきだと要請していたのは、中小の商工業者を会員とする商工会議所だった。商店街のシャッター通り化を防ぐためには、その元凶となっている農地転用を規制してもらいたかったからである。

ただし、残念ながら、JA農協と異なり、商工会議所にはこの要請を実現するだけの政治力が備わっていなかった。

労働力不足を指摘される農業は、早い段階から外国人技能実習制度を活用してきた。

日本にいる外国人研修生の7~8%程度が農業分野で研修を受けている。農業のGDPに占めるシェアが1%であることからすると、農業分野での外国人研修生の多さがわかる。

この制度の本来の目的は、外国人研修生に高度な技能を身につけさせて、本国の発展に貢献してもらうというものだが、安い労働力の確保のために利用するという考えの農家が多い。

この外国人技能実習制度については、最低賃金も払わない、農繁期に不当に労働させる、逃亡しないようにパスポートを取り上げるなどといった不正行為が多く指摘されている。毎年200件ほどの不正行為が発覚しているが、業種別には農業・漁業関係が最も多く、全体の3割を占めている。

このような不正行為に耐えられなくなった外国人研修生は失踪するが、農業の失踪率は17%と建設業に次いで高く、他産業の2倍程度にも上っている。

不正行為を行っているのは一部の農家だろうが、自らは最低賃金の倍以上の報酬を得ながら、外国人研修生には最低賃金すら払わないというのであれば、これは農家による差別的な搾取行為である。

畜産は別の点でも「加害者」となっている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください