政策が招く複合不況

2020年02月26日

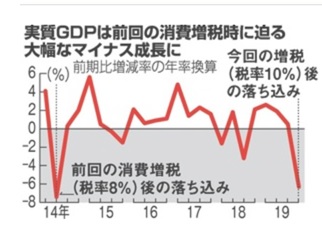

内閣府が2月17日に発表した2019年10―12月期の実質国内総生産(GDP)は前期比年率6.3%もの大幅な減少を記録した。減少率は政府や民間の経済関係者の予測を上回るものであり、昨年10月に消費税率をそれまでの8%から10%に引き上げた増税策がマクロ経済的には景気の失速を招いたことが示されたのである。

にもかかわらず政府は20日の月例経済報告で「景気は、緩やかに回復している」との「日本経済の基調判断」を維持した。マイナス成長への転落を「回復」と表現するのは、経済報告というよりむしろ政治宣伝だ。安倍政権の経済政策がうまくいっていることにしたいための強弁である。

しかし、それを真に受ける人は少ないだろう。新型コロナウイルスによる感染症の拡大が中国経済に大打撃を与え、貿易や生産、観光面などで深いつながりのある日本経済もダメージを受けて不況に突入するのは避けられない。消費増税による景気失速に感染症の追い打ちが重なる「複合不況」が見えてきた。

朝日新聞デジタルから

朝日新聞デジタルから国民経済計算の速報値で、実質GDPは前期比1.6%(年率6.3%)も減少し、関係者を驚かせた。とくに内需の最大項目である消費が前期比2.9%も落ち込んだのが全体の足を引っ張った。

これは年率換算で約12%という大幅なものである。政権に近いメディアには、前回増税の直後の2014年4-6月期の下落幅4.8%よりは小さいとの指摘もあるが、増税幅が前回は5%から8%への3ポイントだったのに比べて今回は8%から10%への2ポイントと小幅であることや、食料品や新聞に軽減税率を初めて適用したり、キャッシュレス決済のポイント還元など消費の落ち込み防止に手を尽くしたりしたにもかかわらず消費への衝撃は大きく、GDPは予想外の落ち込みとなった。そのことを直視する限り、失速はむしろ前回より深刻だといえる。

また、設備投資も前回の増税時に前期比1.9%の落ち込みだったのに比べると今回は3.7%もの大幅な落ち込みであり、内需の両輪である消費と設備投資が失速してしまったことも深刻さに輪をかけている。

こうした状況を政府は台風や暖冬のせいにしようとしているが、苦しい説明だ。増税のたびに消費の失速が起きている事実と謙虚に向き合い、増税の必要論だけで景気への影響を読み切れないまま突っ走った結果が

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください