国立国際医療研究センターの大曲貴夫・国際感染症センター長に聞く

2020年02月29日

新型コロナウイルス感染症を巡り、感染症が専門の臨床医が踏み込んだアラートを出し始めました。発症の有無にかかわらずPCR検査で陽性の人すべてを感染症指定医療機関に入院させてきましたが、クルーズ船の感染者が700人を超えたうえ、蓋然性が低い風邪の人たちも今、不安や診療拒否から感染症指定医療機関の外来に来るためです。東京では「キャパシティーの上限に近い」と言われ、オーバーシュートによる医療崩壊が危惧されています。治療の第一線に立つ国立国際医療研究センターの大曲貴夫・国際感染症センター長に、一般医療も含めて医療崩壊を起こさないために私たちに何ができるのかを聞きました。

国立国際医療研究センター・国際感染症センター=岩崎撮影

国立国際医療研究センター・国際感染症センター=岩崎撮影政府は2月25日、新型コロナウイルス感染症対策の基本方針を決定しました。患者増加のスピードを可能な限り抑制することが主眼であるとともに、今後、国内で複数の地域で集団感染が発生し、患者が急増したときのために医療提供体制を整える準備期間をつくるためです。SARSや新型インフルエンザと新型コロナウイルスで決定的に違うのは、この点です。

(1) 流行の早期収束を目指しつつ、患者の増加のスピードを可能な限り抑制し、流行の規模を抑える

(2) 重症者の発生を最小限に食い止めるべく万全を尽くす

(3) 社会や経済へのインパクトを最小限にとどめる

ところが、26日には、安倍首相が「多数の方が集まるような全国的なスポーツ、文化イベント等については、大規模な感染リスクがあることを勘案し、今後2週間は、中止、延期または規模縮小等の対応を要請する」と一歩踏み込みました。

27日にも、安倍首相は、全国すべての小中学校や高校、特別支援学校で3月2日から春休みに入るまで臨時休校するように要請する考えを示しました。政府の基本方針の中の「感染拡大防止策」の項目の「今後」の施策として挙げられていたものを前倒しで全国一律に突如要請したものです。

感染者が確認されていない地域でも一律に社会機能を制限することを求める政府方針を受け、看護師が出勤できずに医療機能を制限することを考えざるを得ないなど新たな課題が出てきています。そんな中、北海道では知事が「緊急事態宣言」として、週末の外出を控えるように要請しました。

これらをきっかけに、新型インフルエンザ対策の検討でも恐れられていた社会の混乱が起き始めています。

厚労省が28日正午現在の感染者を公表しています。数字には発症している「患者」と発症していない「無症状病原体保有者」がいます。国内で確認された感染者は210人。内訳は患者が191人で、無症状病原体保有者が19人です。クルーズ船は別集計されており、感染者が705人いますが、このうち無症状病原体保有者が延べ392人です。

都道府県別で国内で確認された患者数が一番多いのが、北海道で、東京都や愛知県を上回っています。一方で、外国人旅行客が多かった大阪府や京都府、沖縄県などは一桁台で、患者が確認されていない都道府県もあり、地域によって状況に大きな差があります。

そこで新型コロナウイルス感染症の病気の実像と、医療現場でいま何が起きているのか、27日夜、大曲医師にインタビューしました。

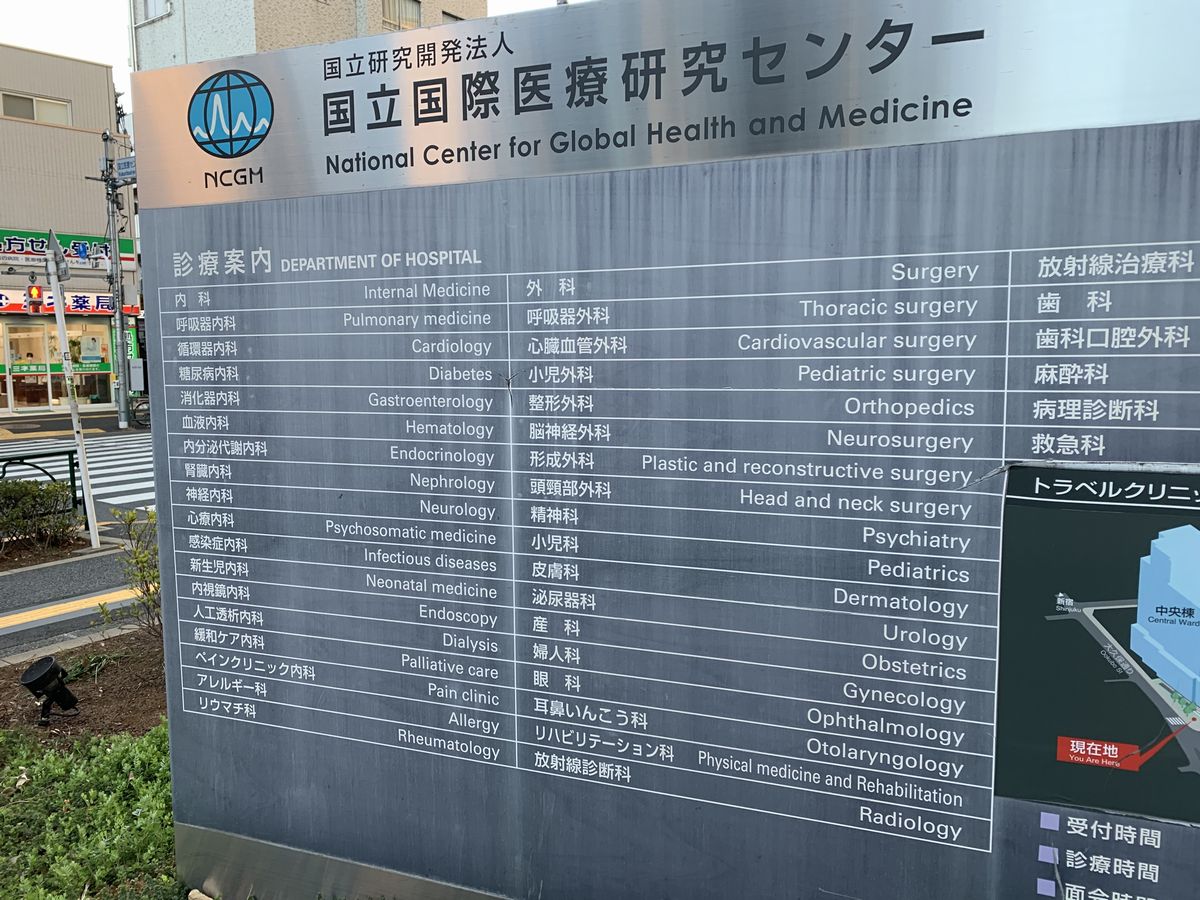

国立国際医療研究センター病院は、総合感染症科以外に多くの高度医療を担っている=岩崎撮影

国立国際医療研究センター病院は、総合感染症科以外に多くの高度医療を担っている=岩崎撮影――患者を診てきた第一線の医師として、新型コロナウイルス感染症についてわかりやすく説明してください。

恐らく大多数の人は風邪で終わります。のどが痛いという人が多いですが、鼻水が出たり、微熱がでたりします。3~4日、長くても1週間ぐらい微熱が続いて治る人が一番多いと思います。

今まで治療をしてきたり、中国の治療データをひもといてみたりすると、病気としての幅がすごく広いことがわかります。例えば、検査が陽性でも発症しない人もいますし、少し熱が出るぐらいの人もいます。風邪の症状のピークは一般的には3~4日目ですが、新型コロナウイルスの場合、だらだらと症状が続き、1週間か10日ぐらいで治っていく人がいます。

また、3~4日過ぎてから咳が出始める人がいます。胸部レントゲンでは正常でも、胸部CTを撮ると肺炎であることがわかる人がいます。一般の医療では、そんな軽い風邪の人に胸部CTを撮るようなことはしないので、見つかりにくいと思います。このような人は、症状が出始めてから収まるまで、2週間、長い人だと3週間ぐらいかかります。

――重症患者はどのような経過をたどるのでしょうか。

入院患者の中には、呼吸の状態が悪くなって酸素吸入が必要になってくる人がいます。おおむね50歳未満の人は一時的に酸素吸入が必要でも、自然に良くなっていきますが、それより上の世代だとなかなか良くならない人がいます。70代や80代の人は、医師が「肺炎だな」「酸素が必要だな」と思ったときから24~48時間で一気に呼吸状態が悪くなり、人工呼吸器につないで生命維持をしなくてはいけなくなったり、それだと肺が持たないので人工心肺で呼吸を保ったりする人がいます。

WHO(世界保健機関)は、「患者の8割が軽症」と言っています。

――日本感染症学会は、基礎疾患がない人、妊婦でない人たちは、静養して4日目になっても発熱が下がらない場合に病院に行こうと、呼びかけています。政府もそれを準用した形です。すぐ病院に行くのではなく、とりあえずは家で経過観察ということです。

そこがポイントの一つです。見た目は軽症ですが、喉を調べてみるとウイルスが結構多い人がいます。ということは、見た目では軽いものの医学的な理屈からすれば十分他人にうつしうるということです。だから、4日間は自宅から外出せず、静養していて欲しいということなのです。これが学会の考え方ですし、政府も採り入れてくれています。

――国立国際医療研究センターの総合感染症科の外来では他の医療機関から蓋然性の低い患者が紹介されてきたり、ウォークイン(紹介状なしで来ること)で来たりする患者が増えているそうですね。

医療機関として信用があることはうれしいことですが、みんなが風邪をひいたとき、病院に押し寄せたらどういうことが起きるか、考えてみて下さい。まず医療スタッフがパンクしてしまいます。もう一つは、病院に来ることによる感染リスクをよく考えて欲しいと思います。

例えば、2月下旬のある日、不安で総合感染症科の外来に来た人が10人いました。そのうち新型コロナウイルスの感染者は1人でした。比率は低いのですが、それだけの問題ではありません。当病院では、患者がどんな病気かわからないので、患者同士で病気をうつさないようにするため、一人一人をパーティションで区切っています。しかし、どこの医療機関でもそれができる環境にあるわけではありません。

病院に来たためにはずみでうつされることが起こりうるということです。病院が混雑すれば混雑するほど、感染リスクは高まります。これは、MERS(中東呼吸器症候群)のときに韓国で起こったことです。救急外来がものすごく混雑し、そこで咳をする若い患者がいました。ひざがぶつかるか、ぶつからないかぐらいの待合室の距離の中で感染者が増えていってしまったのです。

国立国際医療研究センター病院=岩崎撮影

国立国際医療研究センター病院=岩崎撮影――日本の感染症指定医療機関で、いま何が起きているのでしょうか。

一つは軽い患者が外来に押しかけています。もう一つは、症状のあるなしにかかわらず、PCR検査で陽性になった人は感染症指定医療機関に入院しているので、感染症病床が埋まってきています。そこで起きているのが、人手不足の問題です。

患者の中に肺炎があるとか、人工呼吸器が必要だとか、さらに人工心肺が必要だとかということになると、とても多くの医療スタッフが必要になります。武漢からチャーター機が日本に戻ってからこの状態が続いています。現場の医療スタッフには疲れもたまってきています。

――大曲さんがメンバーの東京都の会議でも、感染症指定医療機関だけでなく、一般の医療機関で診てくれないとアウトブレークしたときに厳しいという臨床医の発言がニュースになっていました。

小池百合子都知事の前で申し上げました。「感染症指定医療機関ではキャパシティーの上限まで来ています」と。ただ、一般病院の医師や開業医の人たちは、気持ちの準備ができていないし、ノウハウもわからないので、基本的には拒絶モードです。それは仕方がない面があります。

受け入れて頂くには、気持ちの準備からロジの準備まで時間がかかるということです。今からアラートをかけ、なるべく早く一般の医療機関でも診てもらうようにするのが、東京都がとるべき方向性だと思います。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください