JR四国の再生プラン策定への道は険しい。それでも生き残る道はある

2020年03月18日

JR四国が4月18日から高知県内で走らせる2両編成の観光列車「志国土佐」をお披露目した。

このねらいは、定期外輸送を増やすことと、乗客が少ない路線に利用者を呼び込むことであり、裏返せば、ともに同社の鉄道事業の弱点を示している象徴的な列車といえるだろう。

JR四国の新観光列車。坂本龍馬が描かれている=2020年1月10日、香川県多度津町

JR四国の新観光列車。坂本龍馬が描かれている=2020年1月10日、香川県多度津町1987年の国鉄分割民営化で誕生した六つのJR旅客鉄道会社のうち、本業の鉄道事業自体が存亡の機に直面している唯一の事業体。それがJR四国である。

国鉄改革の失敗例として、JR四国以上に取り上げられることが多いJR北海道は、危機に瀕しているのは企業としてのJR北海道であり、同社が運営している輸送手段としての鉄道は、国鉄改革時の予想を良い意味で大きく裏切り、堅調に推移している。したがって、改革の方向性は明らかであり、「論座」での前稿『JR北海道を三分割せよ』(2019年12月公開)で指摘したように、あとはJR北海道の経営陣、それを支えるべき国交省と北海道民の決断を待つのみと言ってよい。

それに対し、JR四国の場合、分割当初に比べ輸送量が大幅に減り、今後も反転の可能性はゼロに等しい。経営の良し悪し以前に、輸送手段としての鉄道の必要性が問われる段階に来ているのだ。

実は、JR四国の現状は、国鉄改革時の予想どおりに輸送量が減った唯一の例でもある。国鉄改革は、世界でも稀な人口集積ゆえ、鉄道にある程度の需要が将来も期待できる地域を抱えた本州三社を生かすために、モータリゼーションの進展で1970年代半ば以降衰退著しい北海道・四国・九州の鉄道を「損切り」するという側面を持っていた。ところが、現在、JR九州の鉄道輸送量は分割時を大きく上回っており、JR北海道も分割時の輸送量を維持している。

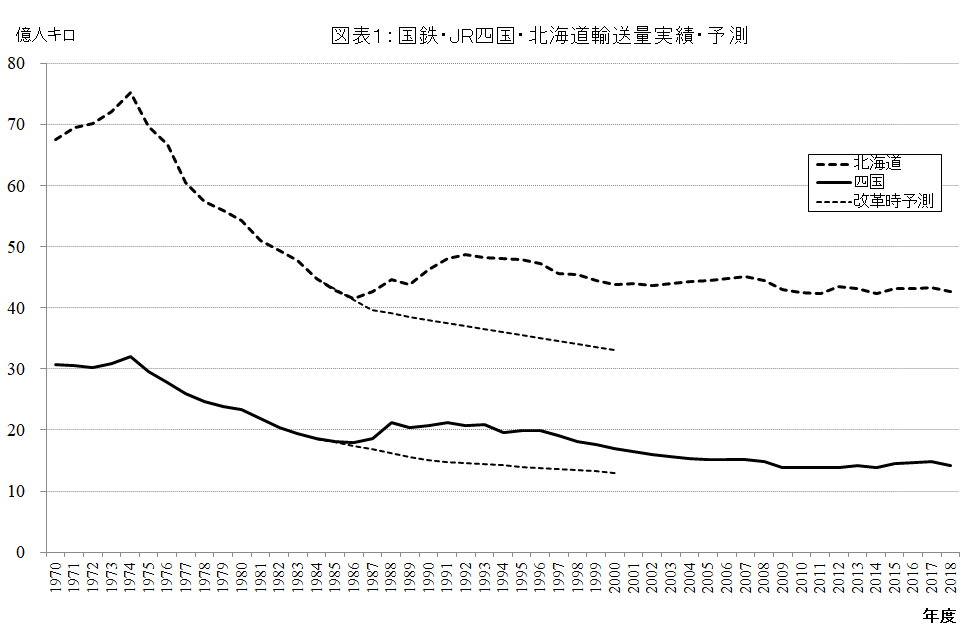

【図表1】は、1970年度以降の四国と北海道の国鉄・JR輸送量を示したものである。国鉄改革時には、JR九州も合わせて、それまでの輸送量の減少がそのまま続くと予想されていた。

ところが、JR北海道の輸送量は1987年の分割を境に反転し、その後も分割時の水準を維持している。

それとは対照的に、JR四国の輸送量は、1988年の瀬戸大橋開通で短期的に増加したものの、事前の予想どおり、減少し続ける。2010年度に13.8億人キロまで落ち込んだ後、若干持ち直したとはいえ、2018年度輸送量14.1億人キロは、国鉄改革時の予測最終値(2000年度)より1.1億人キロ多いだけで、国鉄最後1986年度の18.0億人キロの8割程度、瀬戸大橋開業直後の1988年度21.2億人キロから見れば三分の二の水準である。

ちなみに、JR北海道の2018年度輸送量42.6億人キロは予測最終値より9.6億人キロも多い。

JR各社をめぐる議論では、分割されてからの数値で議論することが通例となっているけれども、JR体制になる前の国鉄時代も、同じように列車は走っていたし、分割によって国鉄が抱えていた問題がすべて解決されたわけではない。鉄道の今後を考えるうえで、国鉄とJRを連続して見ることが重要である。データの連続性を保つため、1987年度以前の数値には青函・宇高連絡船輸送量を鉄道輸送量に換算して加えてある。

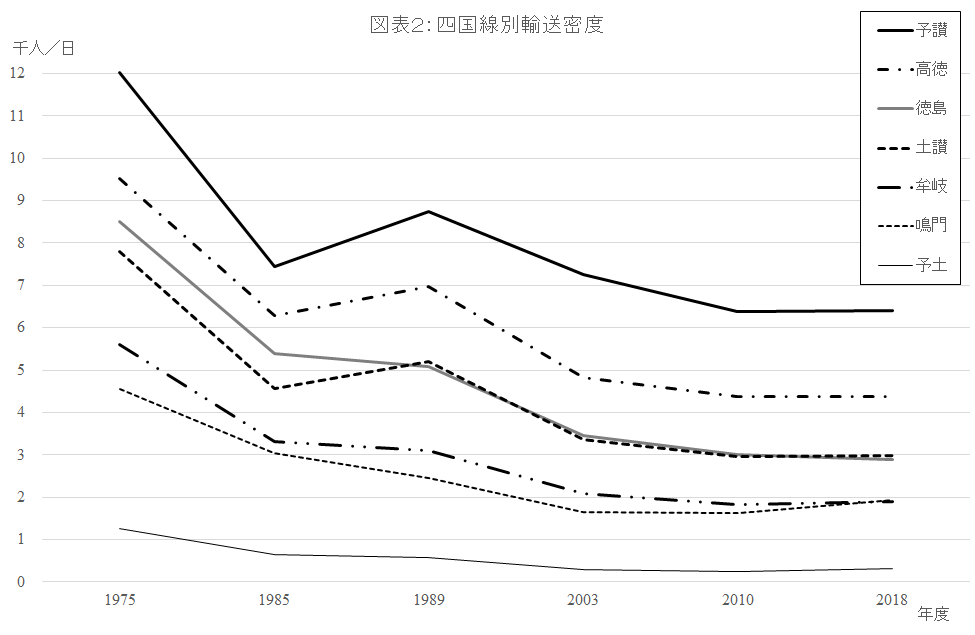

【図表2】に四国の国鉄・JR輸送密度の路線別推移を示した。

これを見れば明らかなように、1970年代半ば以降、分割直後の一時的な回復を除き、全路線とも継続して利用状況が低下している。北海道は高利用路線と閑散路線に両極化しているけれども、四国では極端に利用者の少ない路線は予土線のみである一方、最重要幹線である予讃線(内子線を含む)ですら、輸送密度は6.4千人で、国鉄時代の幹線基準8千人を下回っている。全般的に低利用ながら、さりとて、即廃止というにはまだ利用者が残っている状況である。

ただし、国鉄というより昭和最後の国家的な二大プロジェクト(本四架橋、青函トンネル)で恩恵を受けたのは、JR四国の方であった。

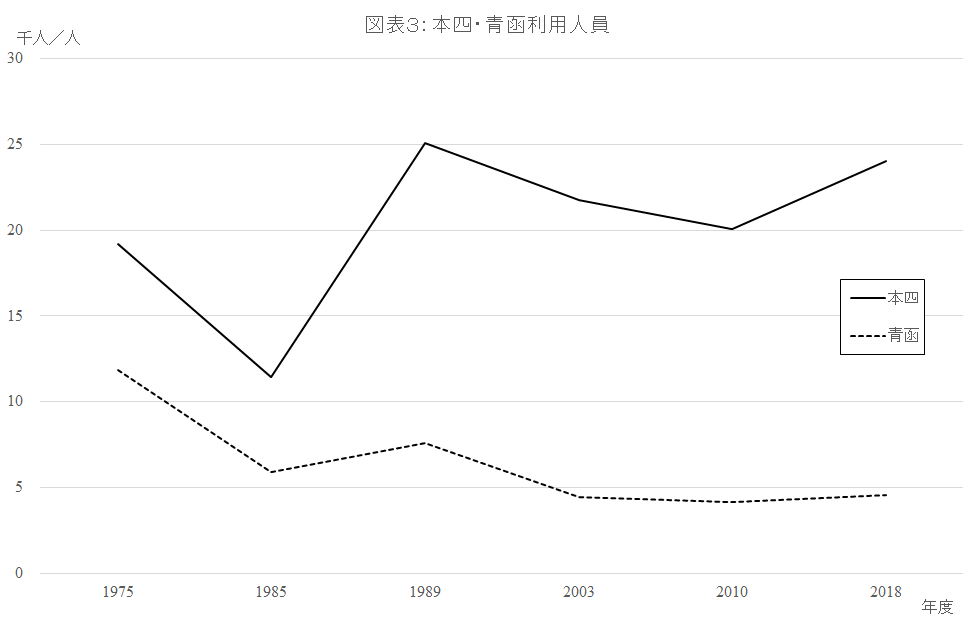

【図表3】は本四(宇高航路・瀬戸大橋)利用人員と青函(青函航路・トンネル)利用人員の推移を比較したものである。

本四は、宇高連絡線時代は利用低下に歯止めがかからなかったのに、瀬戸大橋開業で利用人員はV字回復を果たし、その後も1日2万人を超える水準を維持している。実は、この瀬戸大橋を含む児島・宇多津間は、正式には本四備讃線と呼ばれ、JR四国路線のなかでダントツの輸送密度(2018年度24.0千人)を誇っている。なお、途中駅はないので利用人員イコール輸送密度である。

瀬戸大橋の主塔からは瀬戸内の島々が一望できる=2019年5月17日、香川県坂出市

瀬戸大橋の主塔からは瀬戸内の島々が一望できる=2019年5月17日、香川県坂出市一方、青函トンネルの方は、開業直後に一時的に利用者が増えただけで、新幹線が開業したにもかかわらず、現在では、5千人を割り込んで推移している。全盛期に比べ見る影も無くなっていた国鉄末期の青函連絡船利用人員をも下回る水準だ。

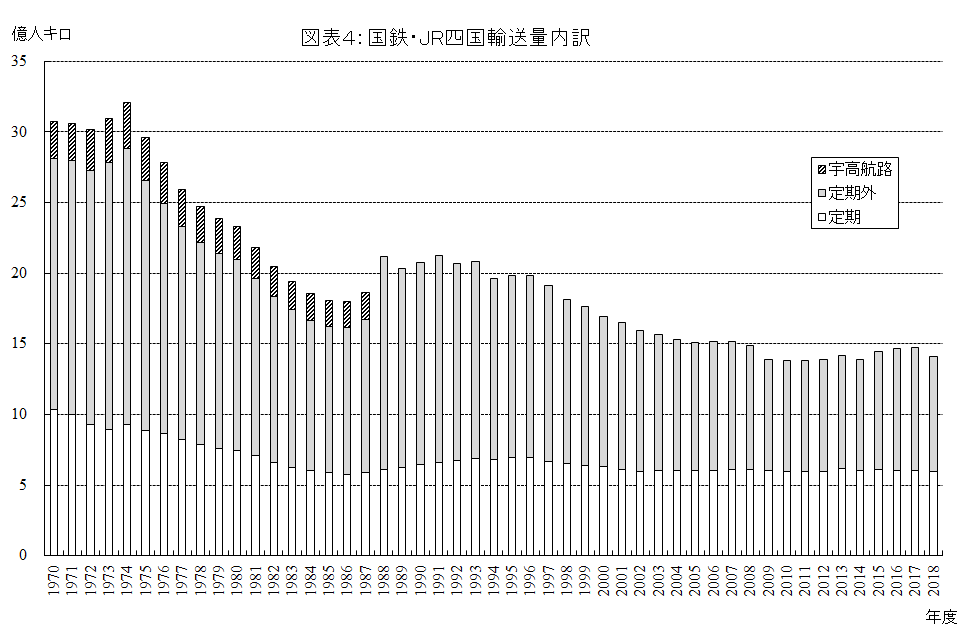

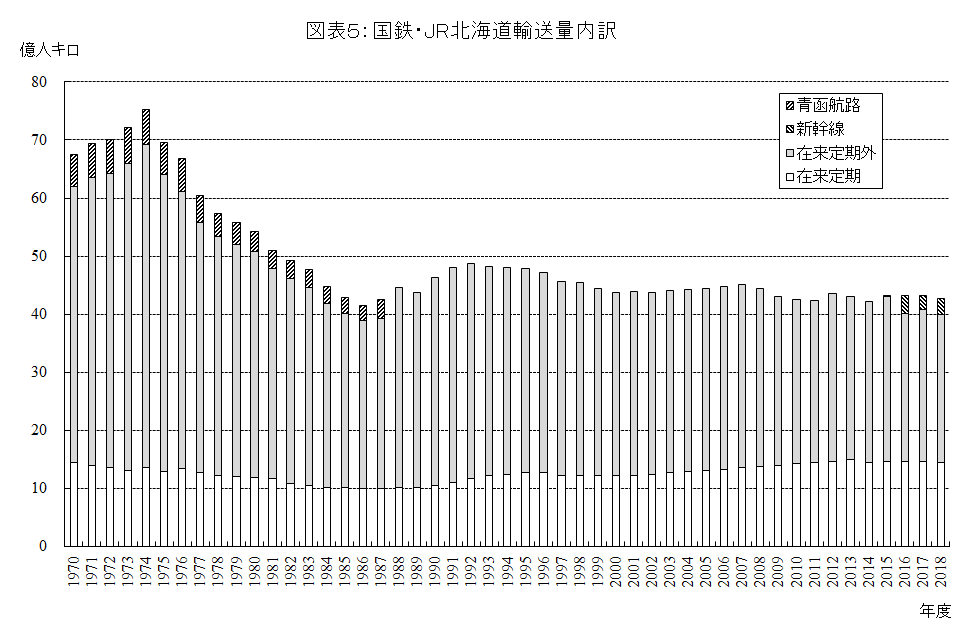

さて、分割後の四国と北海道における鉄道輸送の明暗を分けた理由は何か。輸送量を定期と定期外に分けた【図表4】【図表5】を見ていただきたい。

JR四国の2018年度の輸送量は1988年度と比べ、7.1億人キロ(33%)減少したけれども、定期輸送量は6.1億人キロから5.9億人キロに0.14億人キロ減っただけで、横ばいと言ってよい。一方、定期外輸送量は、15.1億人キロから8.2億人キロにほぼ半減、6.9億人キロ減少している。JR四国の輸送量減はもっぱら定期外利用の落ち込みに起因する。

それに対し、JR北海道は分割当初の輸送量水準を維持している。同じ期間で比較すると、定期外輸送量が6.3億人キロ減ったものの、定期輸送量が4.3億人キロ増えたため、全体で1.9億人キロ(4%)の減少にとどまっている。

JR四国もJR北海道も定期外輸送量の減少に直面した点は同じである。ところが、JR北海道はその減少を定期輸送量の大幅増でカバーすることができたのに対し、JR四国では定期輸送量が横ばいだったため、定期外輸送量減少がそのまま直撃するかたちとなった。

なお、定期外輸送量は四国・北海道のみならず九州でも激減している。JR九州の定期外輸送量は、九州新幹線開業にもかかわらず、2018年度は50.7憶人キロまで減少しており、1975年度の四分の三の水準でしかない。青函トンネル利用状況の低迷でも明らかなように、新幹線の輸送量増への貢献は限定的なのだ。一方で定期輸送量は1975年度の38.1億人キロから2018年度の42.1億人キロに増えている。

自家用車が普及し、一般道路のみならず高速道路が全国津々浦々まで整備され、飛行機が大衆の乗り物となった今日、鉄道に残されたマーケットは限られる。鉄道は他の輸送手段から零れ落ちた「すき間」を埋める存在として、生き残りを図るしかない。

「すき間」と言っても、客観的条件に恵まれれば、市場規模は巨大になり得る。その条件とは人口集積である。人口自体ではなく、人口が集中していることが、大量輸送という鉄道の特性を発揮するには決定的に重要である。

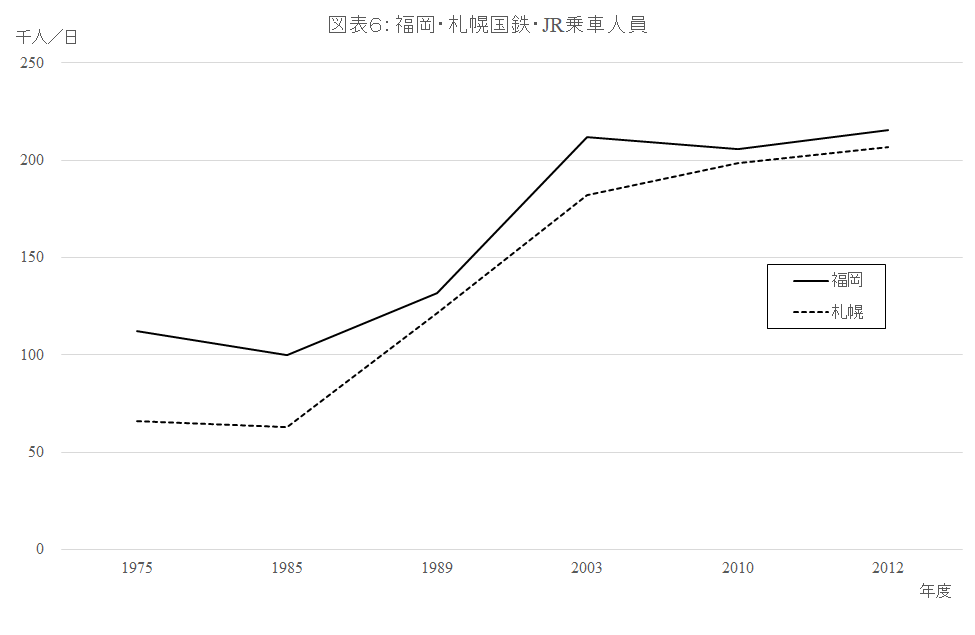

幸い、北海道と九州には、札幌と福岡という先進国有数の大都市圏が存在する。そのため、【図表6】に示したとおり、それまで国鉄が全国一元管理でなおざりにしていた札幌・福岡都市圏の潜在需要に応えたJR北海道・九州の地域密着経営によって、分割後、両都市圏の鉄道輸送量は大幅に増えた。

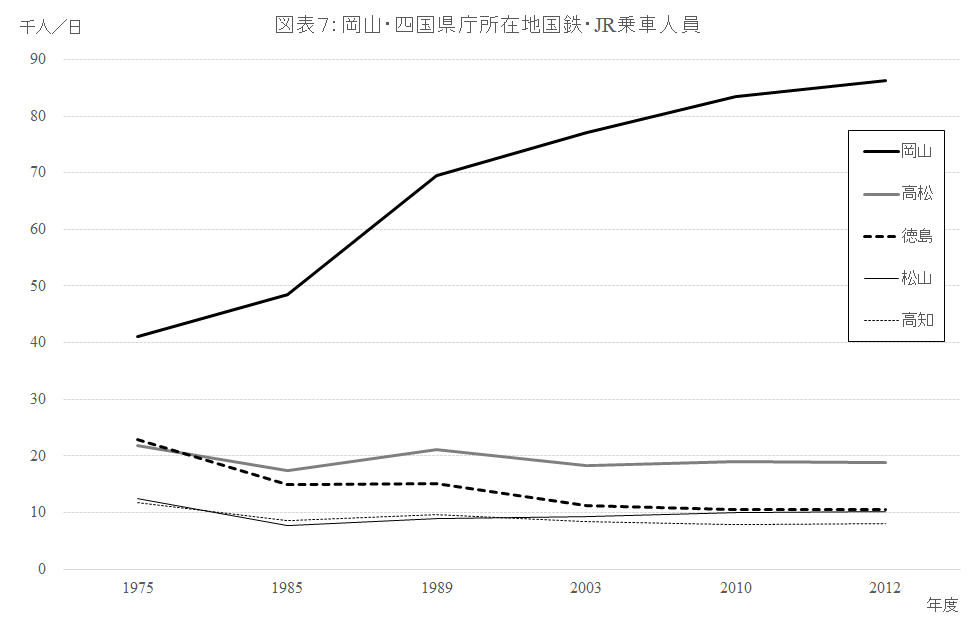

ところが、北海道・九州と同じように、四国でも地域密着経営が行われたにもかかわらず、【図表7】に示したとおり、四国県庁所在地鉄道輸送量はせいぜい横ばいで、徳島に至っては分割後も低下傾向が止まらない。それに対し、瀬戸大橋で四国と鉄道で結ばれた岡山の輸送量は大きく増えている。

なぜ、瀬戸内海を挟んで北と南で明暗を分ける結果となったのか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください