LINE活用のプロジェクト率いる慶応義塾大学医学部の宮田裕章教授に聞く

2020年04月01日

新型コロナウイルス感染症の世界的な危機と、今世紀に入って2回あったウイルスにかかわる危機との違いは、ICTの急速な発達によって、情報を発信したり集めたりすることが容易になったことです。そんななか、危機対応にSNSを活用する動きが出てきました。それぞれの人に合わせた情報を送ることや、ビッグデータを活用しようというものです。

慶応義塾大学医学部の宮田裕章教授(医療政策・管理学)は、神奈川県顧問、厚生労働省参与として、「LINE」の協力を得て二つのプロジェクトを始めました。その狙いと注意点、なぜそのような取り組みが必要なのかを聞きました。

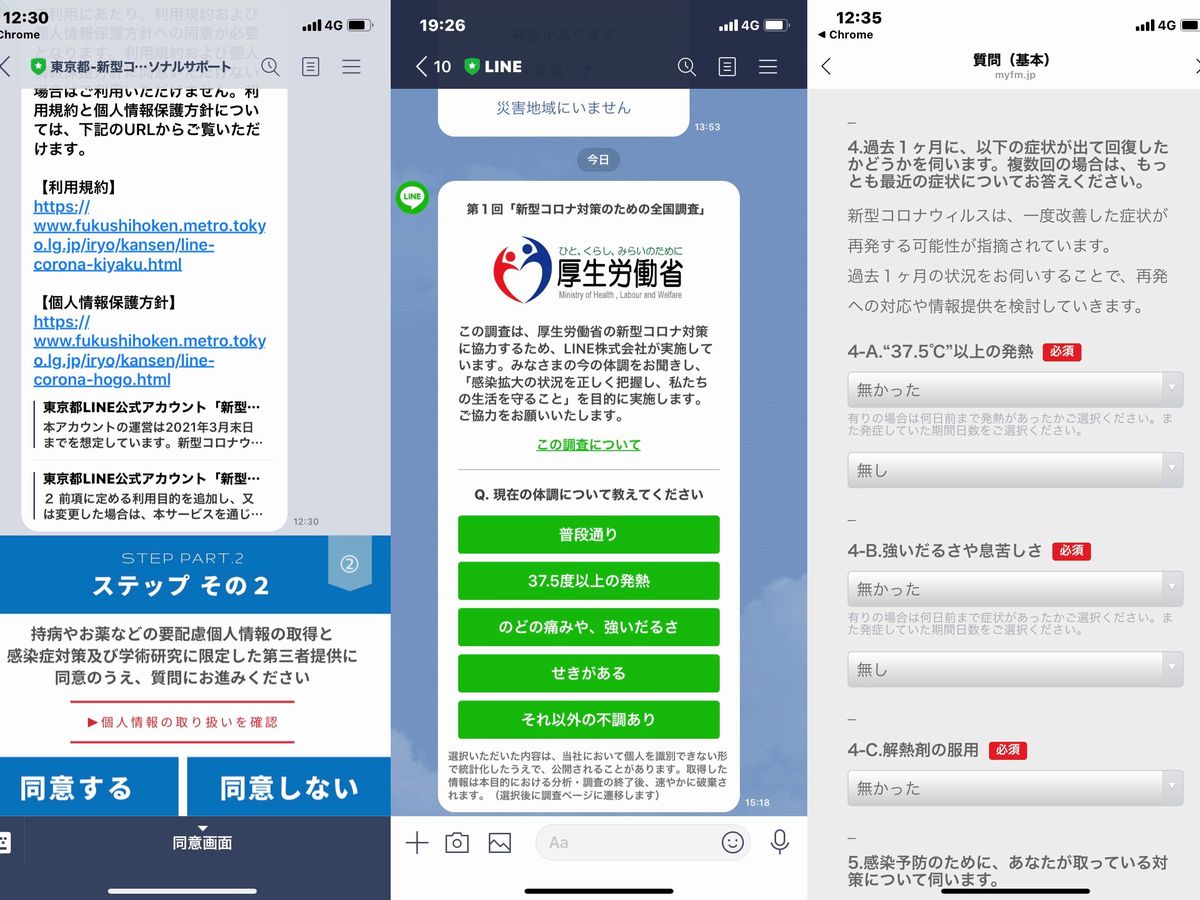

宮田さんが取り組むLINEとのプロジェクト画面。左から東京都民向けの「パーソナルサポート」の登録画面、厚生労働省の全国調査の登録画面、都道府県単位の「パーソナルサポート」の質問入力ページ

宮田さんが取り組むLINEとのプロジェクト画面。左から東京都民向けの「パーソナルサポート」の登録画面、厚生労働省の全国調査の登録画面、都道府県単位の「パーソナルサポート」の質問入力ページ「お住まいの地域に応じたアカウントに登録し、アンケートに答えていただくと、その結果をもとに健康状態にあわせた情報提供や適切な行動のサポートが受けられます。また、よくある質問や最新情報の確認、LINE上で医師に相談できるサービスもご利用いただけます」

LINEのホームページには、このような紹介文とともに、都府県のLINE公式アカウントを「友だち追加する」アイコンがあります(https://guide.line.me/ja/covid19/prefecture/#pref-description)。アンケートのような形式でユーザーが健康状態や予防行動について回答すると、その人に合った細やかな情報を公式アカウントから届ける仕組みです。

このLINEのホームページには厚労省の公式アカウントの登録がありますが、宮田さんの企画した厚労省全国調査は公式アカウントの「友だち追加する」のクリックの有無にかかわらず、LINEの全アカウントに「プッシュ通知機能」を通じて協力依頼が届きます(https://guide.line.me/ja/coronavirus-survey.html)。それがもう一つのプロジェクトです。

【編集部注】厚労省の協定締結を知らせるホームページはここからhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10575.html?fbclid=IwAR1lFma43kDLhzFkGRg3nDeygBUj6Wh4WprhLM2aaHA9yjg9u4NwnJh3Qdg

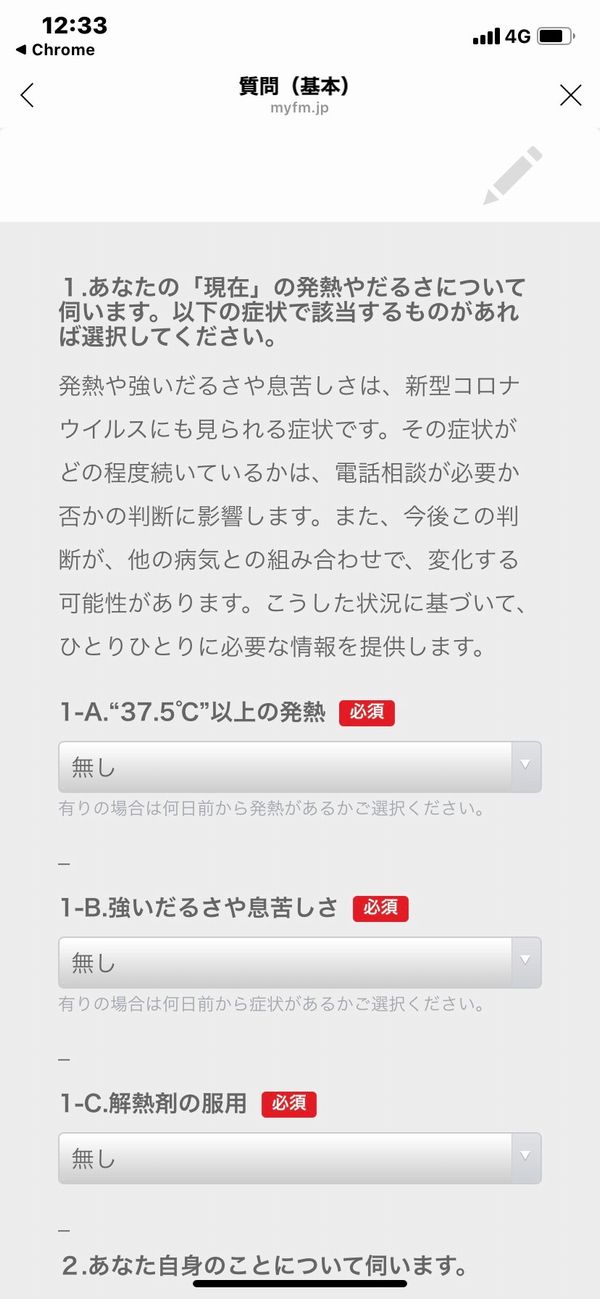

LINEの入力画面

LINEの入力画面――今回の新型コロナウイルスによるパンデミックは、ウイルスの特性以外で、これまでのSARS(重症急性呼吸器症候群)発生時や新型インフルエンザ対策と一番違う点は、SNSが広く普及し誰でも情報を発信できる時代に起きた感染症という点だと思います。マスメディアだけでなくインターネット空間には真偽は別にして大量の情報があふれ、そこから人々は取捨選択をしないといけない状況です。別の角度から言えば、それは、ビッグデータを瞬時に集めて解析することで効果的な施策を打ったり、事態の変化に即応できたりするツールになる可能性があります。宮田さんはもともとデータサイエンティストでもありますが、どの時点でSNSを活用していこうと動き出したのでしょうか。

最初にアウトブレークを起こした中国が先行して取り組んでいました。民主主義国家ではないので、プライバシーを制限しながらテクノロジーを使って徹底的に封じ込めていきました。いまも闘いが続いています。これも一つのアプローチだと思います。

たとえば、携帯電話のライフログを政府が収集し、感染者と過去に行動を共にしたり、接触したりした可能性がある人たちに、「3日前あなたは同じ車両に乗っていました」などとアラートを出し、自宅待機をさせ、検査、隔離をいていくという方法もあります。

一方で、私たち日本は、ロックダウン(都市封鎖)など超法規的措置をこれからとるかもしれませんし、緊急事態の際は人権の制約も必要になってくることがあるかもしれません。民主主義国家としての制約があるなかで、いまできることをまずチャレンジしたいと考えました。

人々の同意を軸にしながらデータを集めて、一人一人をサポートする情報を提供する。それと同時に、いま誰がどこでどのような症状を抱えているのかなどの情報を匿名化し、ビッグデータとして分析することで、地域の感染者の背後にある見えにくい社会の状況を可視化することができます。

たとえば、広域でロックダウンするのではなく、エリアを限定して対策を行うことができるかもしれませんし、一度封鎖した後の規制の緩和を検討する際の根拠になるかもしれません。データがなければそのような判断は難しいのです。

感染症の封じ込めにおいてはクラスター(感染者の集団)対策は重要です。他方、世界各国の状況を見ると、クラスターが追えなくなったとき、様々なアプローチでデータを取ることが重要になります。私は様々な可能性に備えてデータを準備することが重要だと考えています。今回のLINEのプロジェクトはそのひとつです。

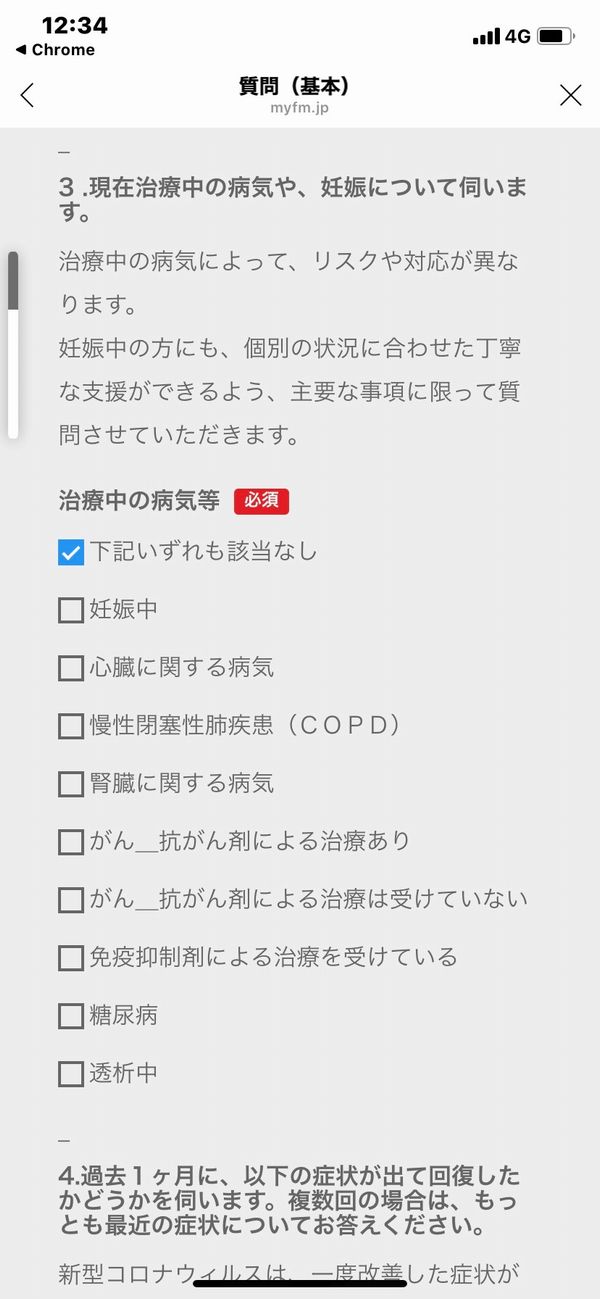

LINEの入力画面

LINEの入力画面――いつごろから準備を始めたのでしょうか。

考え出したのは2月中旬です。神奈川県をはじめ都道府県単位で取り組んでもらっているプロジェクトと、厚生労働省のプロジェクトの二つがあります。最初は神奈川県顧問をしている関係で、「新型コロナ対策パーソナルサポート」を始めました。2月下旬になり、学校の「一斉休校」要請や、ヨーロッパでオーバーシュート(感染爆発)に伴う戒厳令のような強い規制が始まり、日本も急いで作らないといけないと判断しました。神奈川県顧問を兼任されているLINEの執行役員の方に、「パーソナルサポート」を呼びかけました。3月5日に神奈川県でスタートし、3月末時点で、18都府県100万ユーザーから登録をいただいています。今週中に全国の半数以上の都道府県を対象にする予定です。

その後、厚労省データヘルス改革推進本部参与をしている関係から、厚労省のプロジェクトとして3月31日に始まったLINEによる全国調査も企画しました。感染者の情報のみを保有する厚労省が、様々なアプローチを考えるうえで重要なデータになると考えたからです。感染者の外側にいる人たちのデータを迅速に得て対策に反映させていくには、8300万人のユーザーがいるLINEが最善だと判断しました。他のSNSもありますが、幅広い年齢層の多くのユーザーにアプローチできることが理由でした。

――センシティブな個人情報を扱いますが、プロジェクトはどのような枠組みなのでしょうか。

都道府県単位の「パーソナルサポート」は、「行政の情報提供業務の一環」として、地方自治体が主体となってLINEを使う枠組みです。データを保有するのは行政です。それを基に、日本感染症学会の専門医や厚労省感染症対策本部の専門家でスペシャルチームをつくり、学術的な分析をすることにしています。

――「パーソナルサポート」は、登録した人のパーソナリティーに合った情報が届くわけですね。情報はすべてAIで判断していくのですか。

現時点ではAIというより、世界中で積み上がった科学的根拠に基づいたアルゴリズムで判断しています。中国の症例報告や研究論文などが世界に報告されていることもあり、日本ではこのウイルスにはどのようなことに気をつけた方がいいか、最初の時点でも情報がありました。もちろん、エビデンスは欧米を含めてどんどん新しいものが出てきます。感染症学会の臨床医のみなさんとディスカッションをしながら適切な情報を提供し、必要な質問やお返事を随時更新しています。

「3密」を避けるとか、手をどう洗うかといった多くの人に共通する事項はいいのですが、なにかしらの症状がでてきたときにどう対処をしたらいいのか、どこに相談したらいいのか、何が正しい情報なのか、状況に合わせて一つ一つアクティブに情報を取得していくことはなかなかできません。

「パーソナルサポート」は、健康な人でも1週間に1回質問がくる仕組みで、長期的にフォローしていくようになっています。エビデンスが刻々と変わっていくなか、いま最も重要なことは、一番必要な情報を組み合わせ、必要な人に届けることです。

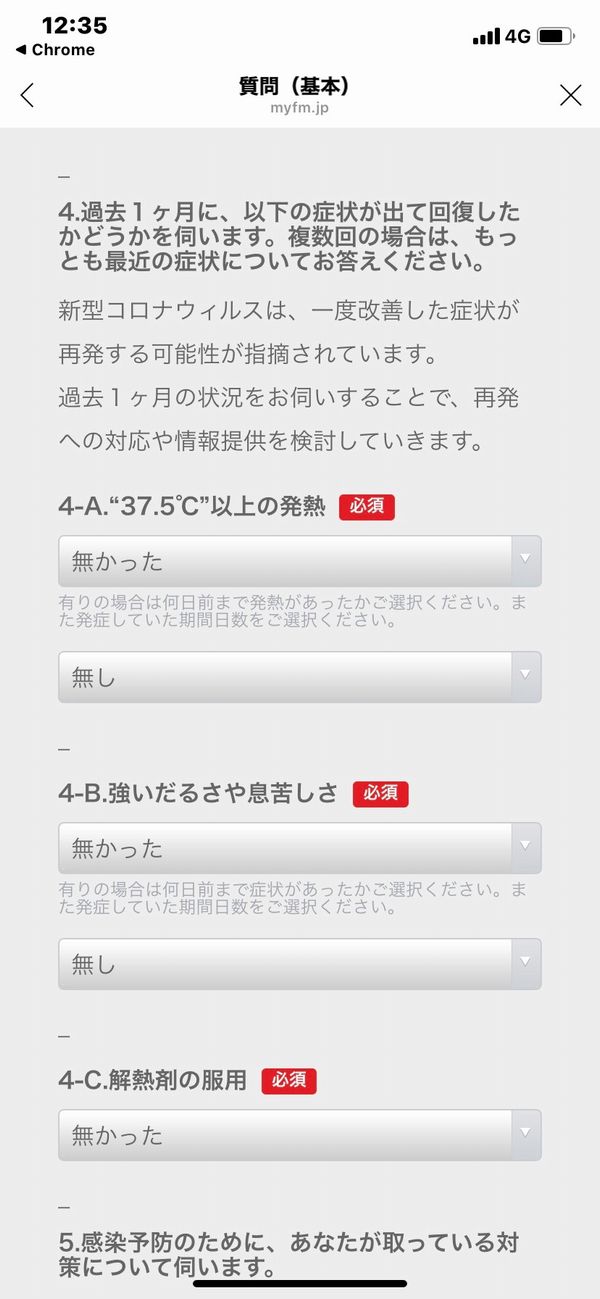

LINEの入力画面

LINEの入力画面――いま、啓発、オーバーシュートを防ぐためのツールの一つであるという説明がありましたが、もう一つはそこから得られるデータを分析したうえで施策の判断材料にしていきたいということですね。

東京では感染経路が追えない感染者が増えてきています。エリア単位で発熱者が多いとなると、「エリアクラスター」みたいなことを想定して対処していくことの参考になり、ロックダウンをするにしても、最小限で最大の効果が得られるように検討するための材料とすることが可能になります。

そういったデータがない場合は、どうしても広域でロックダウンやそれに相当する対応を取るしかありません。広域のロックダウンは経済へのダメージが大きいし、長期にわたると人々が疲れてしまいます。また、措置を解除するときも根拠が必要で、そのためのデータも必要になってきます。

ライフログを事業者が取得して対策を行う方法は、すでにフランスでも提案されていますが、大きな議論が起こっています。もちろんこうしたアプローチが重要な局面もありますが、民主的なアプローチの中で解決の糸口を見いだしていく方法も探りたいと考えました。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください