「せたがや子ども食堂・みっと」の井上文事務局長に聞く

2020年04月08日

4月7日夜に発出された「緊急事態宣言」とともに、難しい岐路に立っている地域の社会活動の一つに「子供食堂」があります。2月末の突然の一斉休校要請から、各地の運営者たちは、継続か、中止か、お弁当配布か、食材配布か、その手法に悩みながら活動を続けてきています。食事の大切さとともに家庭と学校以外の「サードプレイス」にもなっていました。社会的な活動をどこまで休止させるのか、自粛するのか――。

夕食をみんなと一緒に食べる楽しみも知って欲しい=みっと提供

夕食をみんなと一緒に食べる楽しみも知って欲しい=みっと提供子供食堂を取り巻く環境は、2月27日に安倍晋三首相が全国の小学校、中学校、高校、特別支援学校に春休みまでの「一斉休校」を求めたのが最初の転換点でした。外出自粛が強調され、子供食堂に行くこと、集団で食事をとることによる感染リスクが懸念されるようになりました。一方で、学校が長期間休校になることで、給食を食べられない子供がでるという問題も出てきました。

そもそも、子供食堂は子どもの貧困問題を受け、ボランティアベースで各地に広がった動きです。コロナ禍が世の中を覆い、子供の姿が見えなくなったときこそ、食堂が必要だという声は強く、一緒に食べることにリスクがあるなら、お弁当を配布しよう、食材の配布ではどうか、と工夫をしながら活動してきています。

NPO法人「全国こども食堂支援センター・むすびえ」は3月5日に「新型コロナウイルス対策緊急プロジェクト」をスタートさせ、4月2日現在、12の企業や団体から食材約3万食、野菜2240キロ、アルコール製剤2000リットル、マスク300枚の寄付を受け、全国の延べ321カ所の子供食堂や地域ネットワークに配布しました。この活動は延長され、4月30日まで延長になっています。

東京都内で一番感染者が多い世田谷区。人口が92万人と多いことから、他の区と単純比較できませんが、区は4月3日、教育委員会と協議し、分散登校の方針を改めて中止するとともに、学校休校を5月1日まで延長しました。

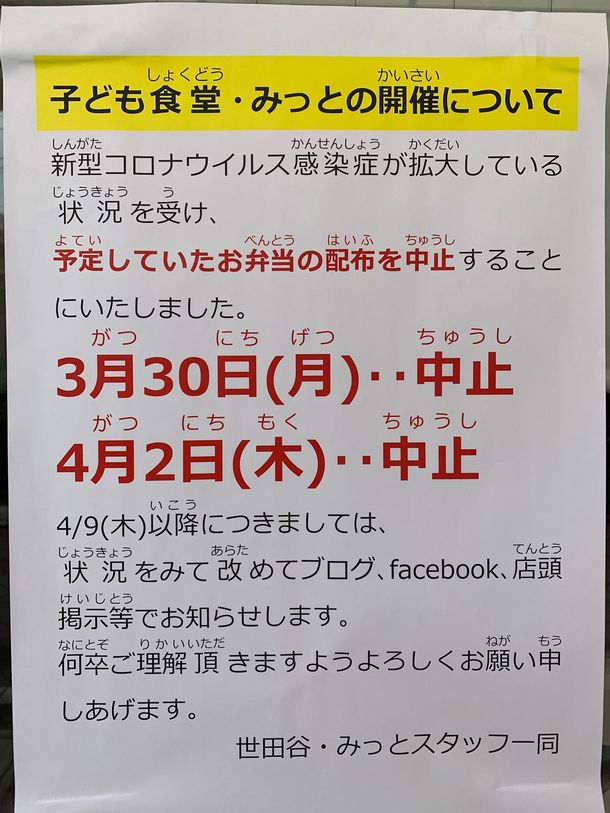

4月の食堂、お弁当配布の中止を知らせる貼り紙=みっと提供

4月の食堂、お弁当配布の中止を知らせる貼り紙=みっと提供このような動きを受け、東京都世田谷区にある子供食堂の一つ「せたがや子ども食堂・みっと」は、集まって食事をする食堂形式の代わりに3月16日から週2回のペースで始めていたお弁当の配布の中止を決めました。長期休校なので、お弁当でもいいから必要な子どもたちにという思いで始められましたが、「不必要な外出の自粛」が強調されたことで、苦渋の決断をしました。学校からだけでなく、街からも子どもの姿が見えなくなり、心配が増しています。

イギリス・ロンドンやイタリア・ローマでは、ボランティアが食材を個別に配布するボランティアもあります。日本はどうなるのか。みっとの井上文事務局長に聞きました。

(https://www.facebook.com/setamitt/)

――いつもは何人ぐらいの子どもが利用していますか。

小学生と中学生を対象にしていますが、大半は小学生で、毎回1年生から6年生の12~15人が利用しています。みっとは、「一人で来ていいよ」が合言葉です。親子ではないと食べられない食堂にしてしまうと、シングルマザーの子どもが来られなくなってしまうからです。みっとは、子どもが一人で入れる食堂というスタイルをとっています

――どのようにして周知を図っているのですか。

2015年11月にスタートしましたが、食堂は人通りの多い通りに面していることもあり、わいわいがやがや楽しそうな様子を見て、子どもが入ってくるケースも多いです。チラシをつくり、地元の学校のスクール・ソーシャルワーカーの部屋の前や児童館に置いてもらっているほか、全戸配布もしました。それとみっとのfacebookページを母親が見て「子どもが行っていいですか」と問い合わせてくることもあります。子どもたちも1回食べに来ると「また次も」という気持ちになるようです。

――子どもの貧困が注目されて久しいですが、個々の家庭の事情は外からなかなかわかりません。子どもが抱えた課題については、どう関係してきているのでしょうか。

子どもたちに食事を提供するだけで、社会が抱える課題を解決できるとは思っていません。みっとは月2回、午後4時30分から午後7時に開いている子どものための食堂です。終わった後は、スタッフが自宅まで送っていく子どももいます。親の中には、動けないほど仕事で疲れている母親もいます。カギを忘れて家の中に入れないこともありました。気分に波がある保護者もいます。

子どもの問題は保護者の問題でもあると感じます。支える人たちがきちんと支えていかないといけないといつも思います。

――学習指導や遊びなど食事以外のことを組み合わせる子供食堂もあります。みっとではどうしているのですか。

いまの活動は食事の提供を中心にしています。食後は会話を増やすため、献立にまつわるクイズをしたり、カードゲームをしたりして楽しい時間を過ごしています。以前は、近くの集会所を借りて学習支援や工作、遊びのプログラムを行っていましたが、いまは「みんなで一緒に楽しく食べよう」という原点に戻っています。

当初は大学生のボランティアも多く来ていました。しかし、子どもの数に比べて大人の数が多すぎてしまったため、いまは大学院生1人の有償ボランティアにしぼっています。食事に来る子どもたちが、社会のルールを知って、子ども同士で会話できるようにならないといけないと思ったからです。

――子ども食堂に来るようになって子どもたちに変化はありましたか。

他人の気持ちがわかるようになってきました。人と人との間合いがわかってくるようになってきます。

――今年に入ってから新型コロナウイルスの感染防止が叫ばれ、2月末には安倍首相が一斉休校を要請したため、子どもたちは3月から家庭で過ごす日々が続いています。みっとではどのような対応をしてきたのでしょうか。

スタッフの間では当初、「学校に通えるうちは続けましょう」と話していました。ところが、よく考えると長期の休校が始まると給食を食べることができなくなるということになります。私たちがなぜ、子どもたちに食事を無料提供することを始めたのか原点に立ち返ると、長期休校のときこそ何とかしないといけないのではないかという気持ちに変わってきました。

子どもたちが集まって夕食をとることは厳しいと考え、月2回の食堂は休止し、逆に週2回ペースでお弁当を配布することにしました。課題もありました。お弁当を配る日時の周知です。突然別の曜日に始めても子どもたちはわかりません。保護者に電話連絡しても子どもに伝わるだろうかという不安もありました。結局、3月16日から毎週月曜日と木曜日に限定15食(アレルギー食含む)のお弁当を配ってきました。

食堂の代わりに始まったお弁当配布=みっと提供

食堂の代わりに始まったお弁当配布=みっと提供――緊急事態宣言を受け、大人も子どももストレスがかかった生活が続くことになります。みっとのお弁当配布は4月も継続するのでしょうか。

当初は4月6日から小学校が再開すると思っていましたが、3月19日、小池百合子・東京都知事が、「ロックダウン」(都市封鎖)という言葉まで使い、不要不急の外出を自粛するように強く要請しました。そして、緊急事態宣言です。スタッフで検討した末、当面、お弁当配布も中止することにしました。ただ、何か手立てはないかスタッフで近くミーティングをする予定です。

――お弁当の配布をなぜ中止したのか、理由をもう少し詳しく教えてください。

1人でも必要な子どもがいたら、お弁当を作って渡したいという気持ちはあります。しかし、二つのリスクが伴います。一つは子どもがお弁当を受け取りにくるときの感染リスク。もう一つはスタッフが集まった調理するときの感染リスク。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください