2020年04月14日

日本時間の4月1日、FAOの屈事務局長、WHOのテドロス事務局長、WTOのアゼベド事務局長は連名で共同声明を出し、今回の新型コロナウイルスの感染拡大によって「食料品の入手可能性への懸念から輸出制限が起きて国際市場で食料品不足が起きかねない」と警告した。

この共同声明を受けて、私は「日本は大丈夫なのですか」という取材を受けた。食料自給率40%を切る輸入国日本への影響を心配したのである。

まず、この問題について検討する前提として、どのような場合に、どのような国によって、輸出制限が行われるのだろうか? 最近の事例を基に説明したい。

2008年に穀物価格が3倍に上昇した。穀物生産が被害を受けたわけではなかった。価格高騰の最大の要因は、トウモロコシを食用やエサ用ではなく、ガソリンの代わりとなるエタノールの原料として使用することが増えたからだった。農業以外の要素により引き起こされた食料危機という点で、今回のコロナウイルスと似ている。

アメリカ政府は、地球温暖化に優しい燃料だ(植物が固定した温暖化ガスを放出するだけで、温暖化ガスを増やさない)という理由で、工場建設への補助など様々なエタノール生産の振興措置を講じた。本音としては、農家保護の狙いがあった。同時に原油価格が上昇したので、エタノール生産が価格面でもますます有利となり、多くのトウモロコシがエタノール生産に仕向けられた。

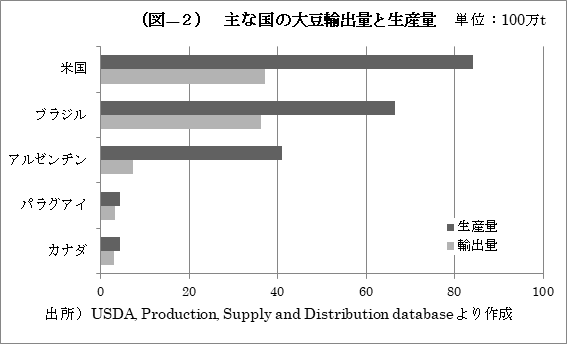

アメリカでは、トウモロコシと大豆の作付地域はほぼ重なっている。中西部のコーンベルト地域である。需要が増えたトウモロコシの価格が上昇したので、アメリカの農家は、大豆に代えてトウモロコシの生産を増やした。このため、供給が減少した大豆の価格も上昇した。

また、家畜のエサとして、小麦はトウモロコシと代替関係にある。トウモロコシの価格が上昇すると、畜産農家は、小麦の使用を増やすようになるので、小麦の需要が増え、その価格も上昇した。小麦価格が上昇すると、消費者は代替品であるコメの消費を増やそうとするので、コメの需要が増え、価格も上昇した。

こうしてトウモロコシだけではなく、玉突き現象によって、大豆、小麦、コメの価格も上昇した。

Corona Borealis Studio/Shutterstock.com

Corona Borealis Studio/Shutterstock.com国際価格が高騰すると、輸出を制限する国が現れる。今回の3国際機関の共同声明のように、輸出制限に対しては、国際的な批判がある。途上国の貧しい人たちが食料を買えなくなっている価格高騰時に、さらに食料の輸出を制限して、供給量を減らせば、価格はさらに高騰すると考えられるからだ。

では、どのような国が輸出制限をするのだろうか?

裕福な日本人には実感できないかもしれないが、途上国にとって、食料を買う経済力があるかどうかということは、決定的に重要だ。2008年にインドは輸出を禁止した。このときインドが不作になったわけではない。アメリカのエタノール政策によって穀物の国際価格が高騰しただけである。

しかし、自由な貿易に任せると、穀物は価格が低いインド国内から高い価格の国際市場に輸出される。そうなれば、国内の供給が減って、国内の価格も国際価格と同じ水準まで上昇してしまう。これを経済学では価格裁定行為と言う。

収入のほとんどを食費に支出している貧しい人は、食料価格が2倍、3倍になると、食料を買えなくなり、飢餓が発生する。インドはこれを防ごうとしたのだ。ベトナムもインドに追随した。ただし、米の輸出国でも、タイは所得水準が高いので、同調しなかった。

たしかに、このようなインドやベトナムの行為は、国際価格をある程度押し上げ、フィリピンなどの輸入国の貧しい人に影響を与えたかもしれない。しかし、国際社会として、国内で飢餓が発生するかもしれないインドなどに、輸出しろとは言えない。しかも国際価格の高騰にインドは何らの責任もない。

1993年ガット・ウルグァイ・ラウンド交渉の最終局面で、日本は輸出制限を禁止すべきだという提案を行った。日本のような食料輸入国にとって、このような措置は好ましくないという立場からだった。

私はガット本部のあるスイス・ジュネーブでこの提案を実現すべく交渉した一人だった。しかし、この提案はインドの大使などからずいぶん抵抗された。自国が困ったときに輸出制限をするのは当然ではないかと言うのだ。

日本提案は、輸出制限を行おうとする国はWTO農業委員会に通報して、輸入国と協議するという規定(WTO農業協定第12条)となって実現したが、インドの反対によって純食料輸入途上国には適用しないこととされた。

では、穀物の大輸出国であるアメリカやオーストラリアが、輸出制限をするだろうか。

これらの国が輸出制限をすれば大変なことになる。しかし、そんなことは起きない。アメリカやオーストラリアが食料を輸出するのは、生産量が多いので、貿易をしなかった場合の国内価格が、国際価格よりも低いからだ。

つまり、生産量が多少減少して国内価格が上昇したとしても、それが国際価格より低い限り輸出を続ける。それが、輸出産業である農業のメリットになるからだ。このとき前述の価格裁定行為によって、国内価格と国際価格は一致する。

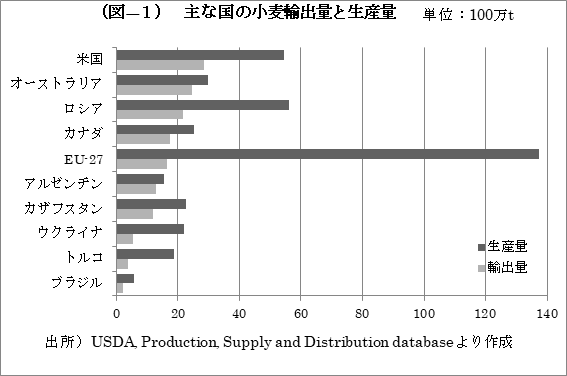

これら主要輸出国では、生産量の相当部分が輸出に向けられている。小麦の場合、輸出が生産に占める割合は、アメリカ5割、オーストラリア8割、カナダ7割となっている。先進国でもあるこれらの主要輸出国では、生産が国内消費を大きく上回っており、国内での食料供給には困らない。生産が相当減少しても、まだかなりの輸出余力はある。

価格が上がっても、先進国なので豊かな消費者は食料を買うことができる。価格上昇時は、主要輸出国の生産者にとって稼ぎ時であり、このときに輸出を制限するような愚かなことはしない。輸出制限をすれば、輸出に向けられた膨大な量が国内市場にあふれ、国内価格は大暴落し、農家経営は破綻する。経済的にも、輸出制限は割に合わない。

過去、世界最大の農産物輸出国アメリカが輸出制限をした例が二回ある。しかし、その結果はアメリカにとって惨憺たるものとなった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください