社会や経済の復旧に向けてかじが切られ始めた香港は日本の先行指標となる

2020年05月15日

5月5日夕方、香港政府のキャリー・ラム行政長官は、ピンク色のジャケットと同系色の地厚のマスク姿で報道陣の前に姿を見せた。朝方の定例会見では、濃紺のスーツに水色のサージカルマスクの組み合わせだった。同じ日にもかかわらず行政長官が装いを変えた理由は、マスクにあった。

香港政府が居住者全員に配布しているハイテクマスク「CuMask+™」

香港政府が居住者全員に配布しているハイテクマスク「CuMask+™」行政長官が夕方に着用していた「CuMask+™」と呼ばれるマスクは、少量の銅などを含む6層の機能性素材から出来ており、洗浄しても60回使用可能な耐久性を兼ね備えた「ハイテク製品」だという。香港政府系の繊維衣料研究所が開発したものだ。2週間で香港居住者全員に無料で配布されるこのマスクは、インターネットによる申し込み開始後2日間で市民の4分の1に相当する200万人が受領登録をした。そのため市中の薬局で高額販売されていた既製品のマスクが値崩れを起こし、1箱50枚入りで4000円前後まで値上がりしたものが半値になった。マスク不足の解消の兆しが見えてきた。

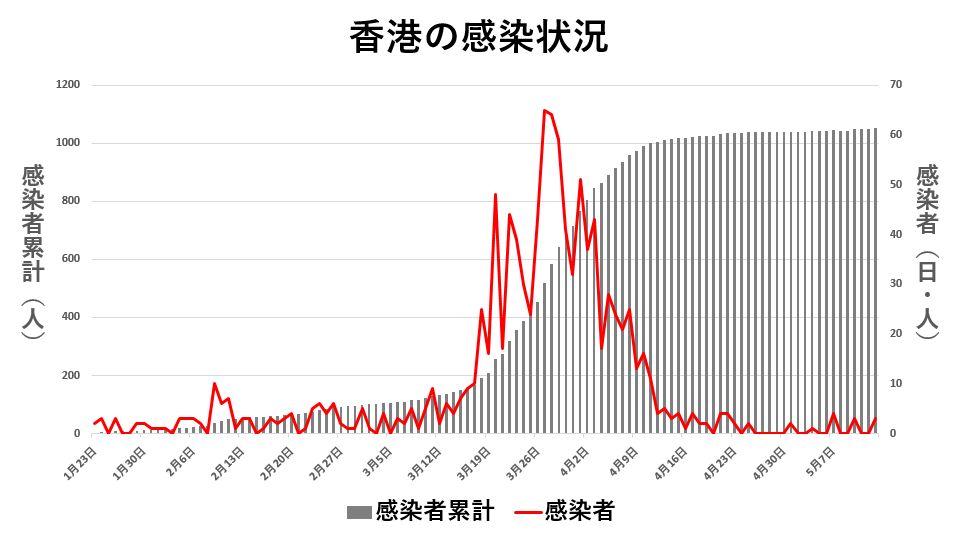

香港では、1月23日に新型コロナウイルスによる感染者が初めて報告された。5月13日時点で1051人の症例が報告されている。死者は4人で国際的な致死率の水準よりはるかに低く、すでに1008人が回復している。過去14日間の新規感染者数は計16人で、海外からの帰国者もしくはその濃厚接触者が大半となっている。こうしたことから、ようやく社会や経済の復旧に向けて舵(かじ)が切られ始めた。

初感染者の報告から3カ月半。同じコロナウイルスの新型であるSARS(重症急性呼吸器症候群)がアウトブレークした経験のある香港では、どのような新型コロナウイルスとの闘いが行われてきたのであろうか。中国本土や欧米のような都市封鎖という手段に頼らずに感染を収束させようとする姿は、日本の先行指標となるだろう。

香港政府や市民が感染症の流行に敏感かつ真剣に取り組む姿は、日本人がいつ起こるかわらない大地震に備えている姿や感覚に似ている。

2020年1月22日、香港で初めて感染の疑い例が報じられた際、スイスで開かれていたダボス会議で登壇していた行政長官は、進行役の問いに対して「香港は2003年のSARSや鳥インフルエンザ、新型インフルエンザなど過去の経験より多くを学び、すでに対策を講じている」と述べた。長官は、社会福祉局長の立場としてSARSと対峙(たいじ)した経験を持つ。

その意識は政府のみならず、社会や個人にも徹底されている。ある香港系小売大手の経営者は、「2003年以来、家族分のN95仕様マスクの備蓄を絶やしたことがない。店でもマスクをしていない顧客の来訪を断る通知を貼りだした」と明かす。市内でのマスクの装着率は、ほぼ100%と浸透している。

オフィスビルやマンションには、手指消毒用のアルコールが常時設置されており、感染が報じられるや否や、至る所でエレベーターのボタンにクリアフィルムが貼られた。定期的なアルコール消毒をやりやすくするためだ。それでも、市民は直接指でボタンに触れたがらず、使い捨てのビニール手袋を使用したり、ペン先や鍵でボタンを押したりしている。

レストランに入店する際は、香港政府に義務付けられた規制に加え、過去14日以内に海外を訪問していない、また海外からの帰国者と接触していない旨の誓約書への署名と携帯番号を申告させる店舗も見受けられる徹底ぶりだ。せき払いをしたらタクシーを降ろされたという過剰な反応も耳にするが、この徹底した防疫意識こそ感染対策の礎になっている。

ここまで感染対策が浸透する香港社会のDNAに刻み込まれたSARSの大流行とは何だったのか。

2002年11月に中国・広東省で感染者が見つかったSARSは、翌年2月に流行地の広州市から親族の祝宴にかけつけた中国人医師により香港域内にもたらされた。その医師の宿泊したホテルから感染者が続出し、搬送されたプリンス・オブ・ウェールズ病院では、医療従事者、他の入院患者、見舞客など100人以上の集団感染に拡大していった。さらに、外来透析患者の1人が15棟からなる高層団地群の淘大花園アパートを訪れたことから、団地全体で感染者321人、死者42人を出す惨劇となった。6月23日に世界保健機関(WHO)が感染地の指定を解除するまで、1755人がSARSに感染し、299人が死亡した。感染が終息するまでに4カ月を要した。

淘大花園アパートE棟では、感染者が利用したトイレの下水管をたどって垂直方向にある部屋にウイルスが拡散したとされ、市民に恐怖を与えた。今回の新型コロナウイルスの感染経路でも、香港では下水管を伝わったとされる感染例が報告されたことで、そのアパートの居住者は一時的に隔離施設への移動を命ぜられ、徹底した消毒が講じられた。

SARSの教訓として、便器のふたを閉じて水を流し、洗面所や台所の流しの配管にあるS字トラップには常に水をため、利用時以外はシンクの排水口の栓を閉めるように求める啓発活動が今でも頻繁になされている。

商店の看板もウェディングもマスクは欠かせない

商店の看板もウェディングもマスクは欠かせない香港政府は1月7日、行政長官の定例会見で、当時は未知のウイルスとされた感染症と対峙するための3原則を示した。「状況に応じた迅速な対応」、「事態悪化を想定した準備」、「情報開示と透明性に基づく取り組み」だ。WHOが出した中国・武漢市における新型コロナウイルスによる肺炎流行に関する声明より前であり、香港政府のその後の施策はこの3原則が徹底されている。

とりわけ目を見張るのは、情報開示の徹底ぶりだ。1月下旬から連日、午後4時半になると政府衛生署衛生防護センター(CHP)を中心にした記者会見が開かれる。その日に発症が確認された感染者の感染経路や行動履歴などが説明され、質疑応答を含めて1時間程度のやりとりがテレビやインターネットで生中継されている。説明者の伝染病対策室リーダーの張竹君医師は、感染者ゼロが報じられた4月20日まで72日間連続で登壇し、市民にとってはすっかり夕方の顔となっている。

また、ウェブ上で公開されているCHPの「インタラクティブマップ・ダッシュボード」を通じて、疑似感染者を含めた全症例に係る年齢、性別、居住先、入院先、立ち寄り先、感染経緯、利用交通機関などを開示している。感染者との濃厚接触者の申し出を促すとともに、デマの抑制に一役買っている。

感染対策は、まさに3原則の一つである「状況に応じた迅速な対応」に基づいている。昨年12月31日には香港政府の保健局が、中国本土の武漢市で重い肺炎症状が特徴的な感染症クラスターが発生している可能性を指摘し、香港でも発熱や急性呼吸器疾患、肺炎の症状がある患者に対して発症から14日以内に武漢への渡航歴がないか注意するよう医療従事者に促し始めた。

1月4日には、感染症警戒レベル3段階の中位である「厳重」のアラートを発出し、中国本土からの乗客が到着する香港国際空港と西九龍高速鉄道駅で、入境者へのサーモグラフィーによる体温計測を本格化させた。1月24日には、武漢からの航空便、高速鉄道の直通便の発着を全て停止した。当時、入境者が通過する拠点で発熱者を相次いで隔離し、それを連日公表したことにより、香港で暮らす人たちに間ではSARSの再来が懸念された。

旧正月初日にあたる25日には、感染症警戒レベルを最上位の「緊急」に引き上げ、WHO事務局長補で感染症学の世界的権威であるフクダ・ケイジ香港大学公共衛生学院長やSARS対応経験がある感染症や公衆衛生の専門家による諮問委員会を設置した。併せて、緊急用務以外の公務員への在宅勤務を指示し、民間企業にもこれにならうように推奨した。学校の休校措置も講ぜられた。

結局、公務員の在宅期間は、旧正月明けの1月29日より4度の延期を経て3月2日まで継続され、第2波の感染拡大に伴い3月23日より再実施され、5月4日の職場復帰となった。その間、企業の大半も在宅勤務やシフト勤務、過密を避けるための出勤時間の柔軟化が講じられた。学校は、5月27日より学年に応じて再開されることになった。

遊具の使用を禁じた児童公園。政府の標語「同心抗疫」の文字が見える

遊具の使用を禁じた児童公園。政府の標語「同心抗疫」の文字が見える1月27日には省都の武漢市がある湖北省全域からの入境制限を開始し、28日には中国本土からの制限に拡大させた。当時の感染者はまだ8人である。すでに停止されていた中国人団体旅行の受け入れに加え個人旅行者のビザ発給も停止し、30日から中国本土との間の高速鉄道やフェリーの運行を取りやめ、出入境拠点の半数に相当する6拠点を閉鎖した。このとき、これでは中国からの入境者が続き香港での感染拡大が防げないとする公共医療機関の従事者によるストライキが発生し、香港政府は2月4日にさらに4拠点を閉鎖した。

出入境制限には、当然のことながら中国本土側との調整が必要であり、まさに1国2制度に基づき独自の防疫措置が機能していることの証左となった。これを受け、旧宗主国のイギリスをはじめ欧米各国は香港に渡航制限を加えたり、自国民に対して退避を勧告したり、香港と中国本土を同一視することはなかった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください