2020年05月18日

新型コロナウイルスの影響によるロシアやインドなどの輸出制限をきっかけに、日本で食料危機が起きると主張している人たちがいる。TPP交渉の際には、食料は戦略物資として使われるので自由貿易に任せるのは危険だと主張する農業経済学者もいた。

世界でどのような国が輸出したり輸入したりしているのか、これらの国の食料・農業事情はどうなのか、これら輸出国は過去に輸出制限をしたのか、その結果はどのようなものとなったのか、輸出制限についての国際規律はどのようなものなのか、それがなぜ機能しないのか、その欠陥はなにか、といったイッシューについて、正しく理解している人は少ない。

残念だが、最近も、部屋の隅にかすかなホコリを見つけて、部屋全体がゴミだらけだというような論調をよく見る。時流に乗って危機を煽っている評論家はもちろん、農業経済学者、国際経済学者、各国政府の行政官も、これらの基本的な事実を知らないで、食料危機を論じたり国際交渉に当たったりしている。

ここでは、食料問題に冷静に対応するために、世界の生産・貿易に関する基本的な事実について解説したい。

まず、農業という産業を全て同じように論じる人が多い。しかし、工業にもセメント、鉄鋼から電気製品、自動車まで多様で異質な業種があるように、農業の中には、穀物、野菜、果樹、畜産など様々な種類の農業がある。

先進国の穀物生産については機械化が進んでいるので、労働はほとんど必要としない。穀物は土地集約型の農業である。農場当たりの農地が大きければ大きいほど、より大型の機械を使用することができ、生産コストは減少する。農場規模が大きければ大きいほど、労働1単位当たりの生産量は増加する。つまり労働生産性は向上し、農家の所得も増加する。

bbernard/Shutterstock.com

bbernard/Shutterstock.com畜産も機械化が進んだ。全国にわずか4千戸しかいない養豚農家が900万頭の豚を肥育している。平均すると、農家一戸あたり2千頭以上の豚を肥育している。養鶏農家(ブロイラー)は2千戸の農家が7憶羽の鶏を出荷している。一戸あたり30万羽だ。輸入トウモロコシを豚や鶏に与えれば大きくなるという、工場さながらの生産だ。他の農業のように天候や自然の影響を受けない。畜産は動物を相手にするという点で農業かもしれないが、それ以外は製造業に近い。

これに対して、野菜や果樹の栽培は大きな農地を必要としない労働集約的な産業である。これらは、新型コロナウイルスの影響で移民などが使用できなくなった場合に影響を受けるかもしれない。

しかし、先進国の穀物は、その影響を受けない。労働力が足りなくなるからと言って全ての農業に影響が生じるのではない。

もちろん、途上国では、資本の蓄積が不十分で機械化が進んでいないので、多くの労働を投下しながら、コメなどの穀物生産が行われている。このため、労働の生産性は低く、農民の所得水準は低い。ただし、労働は豊富なので、新型コロナウイルスの影響によって穀物生産が大きく減少するとは考えられない。人との接触が必要な、外食、理髪などのサービス産業と異なり、途上国の農地は小さいとはいえソーシャルディスタンスに気を付けながら農作業をできるだろう。

食料の中でも、人間にとって最も基本的で重要なもの、換言すれば、生命維持に不可欠なものは、カロリーを提供してくれる、コメ、麦、とうもろこしなどの穀物と大豆である。これらは、家畜の餌になって畜産物も供給してくれる。

小麦、大豆、トウモロコシなどの輸出国はアメリカなどの先進国が主体だ。農業については途上国が比較優位を持っていると思われるのに、なぜ先進国が輸出国になるのだろうか?

食料需要は人口に比例する。人口が2倍なら胃袋も2倍になる。先進国と異なり、途上国においては、人口の大幅な増加により食料需要は顕著に増加した。食料を供給する農業についてみると、機械化や品種改良の進展などの技術進歩、肥料、農薬の活用などにより先進国において穀物・大豆の生産性は飛躍的に上昇した。これに対して、途上国では、技術進歩や資本の蓄積は限定されたものだった。

需要に対して供給が大きく増加した結果、先進国では大幅に穀物価格が低下し、輸出国としての地位が強化された。農家所得が減少したため、先進国では農業保護を増加させた。しかし、保護の増加はさらなる供給増加、価格低下圧力を生んだ。

穀物の実質国際価格は、人口の爆発的な増加にもかかわらず、この100年以上もの間長期低落傾向である。2050年に食料を60%増やさなければならないという主張があるが、その程度の増産は簡単に達成できる。これは、WHOと同じく主要国特にアメリカからの拠出金のカットを恐れたFAOや、肥料や農薬をたくさん売りたい農業資材産業の主張である。(『「世界人口が増え、食料危機が起きる」のウソ』参照)

我が国の農水省も同じような思惑から、農業保護を維持・増大させようとして、やる気もないのに食料自給率向上を主張している。

逆に、途上国では需要が供給を上回ったため、国内の価格は上昇し、輸入に依存するようになった。豊富にある労働を集約的に使用して工業化による経済発展を進めたい途上国では、労働コストを抑制するために食料品・農産物価格を低下させる政策がとられた。先進国とは逆に、途上国では農業搾取政策が行われたのである。

都市部の一人当たり所得が農村部の3倍以上にもなる中国の“三農問題”はこれが原因である。さらに、国際経済学の誤った理解と応用により、コーヒー、ココア等のモノカルチャー生産に移行したサハラ以南のアフリカ諸国では、その国際価格が大きく低下し、交易条件が悪化した。このため、穀物等を十分に輸入できなくなり、飢餓が発生した。

AnthonyKay/Shutterstock.com

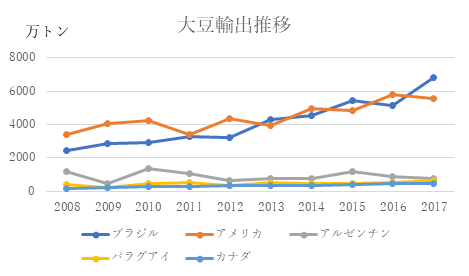

AnthonyKay/Shutterstock.com安定的な穀物や大豆の輸出国は、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ブラジルである。

消費面では、穀物価格が上昇しても所得水準が高いので、インドのように輸出規制をする必要はない。そもそも、アメリカでも日本でも、食料支出のほとんどは加工・流通・外食の取り分であり、野菜・果物を含め農産物の占める割合は10%程度にすぎない。2008年のように穀物等の価格が大幅に上昇しても、全体の食料支出にほとんど影響しない。

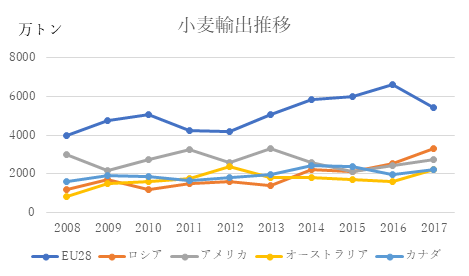

生産面では、小麦について見ると、主要な輸出国であり、我が国の輸入先である、アメリカ、カナダ、オーストラリアの三か国では、輸出量が生産量の6~7割もの割合を占めている。

これらの国が輸出を制限すると、国内に穀物や大豆があふれ、価格が暴落し、深刻な農業不況が生じる。米中貿易戦争では中国の輸入制限によって輸出できなくなったアメリカ産大豆は、農家の庭先に野積みされ、価格は低下し、連邦政府による巨額の支援策が必要となった。アメリカが輸出制限を行った場合にも、輸出ができなければ、同様なことが起きる。

1979年アフガニスタンに侵攻したソ連を制裁するため、アメリカはソ連への穀物輸出を禁止した。しかし、ソ連はアルゼンチンなど他の国から穀物を調達し、アメリカ農業はソ連市場を失った。あわてたアメリカは、翌年禁輸を解除したが、深刻な農業不況に陥り、農家の倒産・離農が相次いだ。独占的な輸出国でない限り、穀物を戦略物資としては使えない。

1973年当時アメリカは大豆貿易を独占していたが、大豆の輸出禁止は、味噌、豆腐、醤油など大豆製品を食料として多く消費する日本に、ブラジルのセラードと呼ばれる広大なサバンナ地域における大規模な農地開発を援助させ、瞬く間にブラジルをして世界の大豆輸出を独占してきたアメリカを凌ぐ大輸出国にしてしまった。

中国の輸入が世界の大豆貿易の6割以上を占め、中国の買い手独占状態となっている。2018年米中貿易戦争で、中国は大豆を武器にアメリカに対抗した。大豆に関しては、アメリカは惨敗した。1973年に大豆を禁輸さえしなければ、アメリカは世界最大の大豆輸出国としての独占的な地位を維持できていた。そうであれば、唯一と言ってよい大豆供給国であるアメリカに対し、中国は大豆の関税を上げることはできなかったはずだ。大豆の禁輸と対ソ穀物禁輸という70年代の輸出制限で大きな痛手を被ったアメリカは、二度と輸出制限を行わない。(『新型コロナウイルスで食料危機は起きるのか?』参照)

なお、小麦については、EUとロシアが輸出を増やしているが、EUはあくまでも域内優先が農政の基本原則であり、不作になったり国際価格が高騰するようになれば、輸出を制限する。ロシアは急激に輸出を増加させているが、小麦の品質は悪く、仕向け先の多くは中近東であり、ヨーロッパでは飼料用として利用されている。これらは安定的な輸入国とは言えない。

穀物でもコメは例外だ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください