デモ、米中貿易戦争…「アフターコロナ」の経済回復はSARSとは異なりそうだ

2020年05月25日

「負資産」という言葉を聞いたことはありますか――。

香港市民にとっては、不吉な言葉である。2003年に香港を襲ったSARS(重症急性呼吸器症候群)のアウトブレークは、1997年の香港返還、アジア通貨危機後に一本調子で上がり続けていた住宅や株式市場をのみ込んだ。感染拡大とともに、みるみるうちに3割、4割と評価額が下がり、住宅ローンを組んでいた10万世帯ともいわれる市民が「負資産」を抱えた。目減り分を含め返済を迫られた借り手である市民は、自殺に追い込まれた人もいた。実際にその年の10万人当たりの自殺者は18.8人で、過去20年の平均より5人多い。「コロナショック」は、再度この悲劇を引き起こすのだろうかと懸念されている。

閉鎖店舗が目立つ繁華街銅鑼湾

閉鎖店舗が目立つ繁華街銅鑼湾今年第1四半期の香港の実質GDP(域内総生産)は前年同期比マイナス8.9%となり、リーマン・ショック後の2009年第1四半期(マイナス7.8%)を下回り、統計を取り始めた1974年以来過去最悪の数字だった。ウイルスまん延の深刻さや時間軸の違いはあるが、中国のマイナス6.8%、日本のマイナス3.4%(速報値)と比べても一段と悪い。それは、香港は観光や貿易、金融の中心地として、経済に占める外需依存度が高いからに他ならない。そのため、感染収束後も世界経済が完全に回復軌道に乗るまでは時間を要するために外需がすぐ戻らないと判断した香港政府は、今年のGDP成長率をマイナス1.5~0.5%からマイナス4~9%へと大幅に下方修正している。

香港の産業構造は、極めて特徴的で3次産業が99%を占めている。ざっくり分ければ、冒頭で紹介する不動産関連が2割、次いで卸売り・小売りに貿易と運輸・倉庫分野を加えて3割、金融・保険分野が2割を担う。いずれも外需と密接なつながりを有する。

新型コロナウイルス禍にあって、再度この「負資産」が話題になっている。ただし、いまのところ、自殺者が増加している話はあまり耳にしない。今年のGDPについては悲観的な見方をしたポール・チャン財政局長は、不動産市場のファンダメンタルズは強く、「住宅ローン借入者が、2003年のSARS危機時よりも、『負資産』を抱え債務不履行に直面するリスクが低い」と発言している。

昨年6月から始まった逃亡犯条例改正への反対を契機にした反政府抗議活動の根底には、やり場のない若者の不満や不安がある。その不満の一つが、住宅難である。米系不動産サービスCBREによる2019年4月時点の調査では、香港の住宅の平均価格は、123.5万米ドル(109円換算で1億3400万円)と世界主要35都市の中で最も高額と指摘をされている。2位のシンガポールや3位の上海を50%程度引き離す。

香港島堅尼地域(ケネディタウン)のアパート風景

香港島堅尼地域(ケネディタウン)のアパート風景ホワイトカラーの平均賃金水準が日本より多少低い香港では、市民が持ち家を手に入れるのは至難の業であり、「公営住宅の入居待ちに5年かかる」、「家が持てないから、なかなか親元を離れられず結婚できない」、「医者夫婦でも家が持てない」という住宅にまつわる苦情を頻繁に耳にする。住宅難の解消という観点からすれば、新型コロナウイルスによる多少の相場下落は、市民にとっては歓迎される向きも多い。感染が沈静化してきた4月半ばより、週末になると新築や中古物件の視察がにぎわい始めており、まずは需要過多の住宅市場から不動産市況の回復が見込まれる。

一方、オフィスやホテル、商業施設向けの不動産市場の事情は異なるようだ。英系不動産サービス大手のサヴィルズは、「グレードAといわれる高級オフィスの賃貸は年内に2割程度下落する」と予測している。

この背景には、中国大陸企業の動きがある。親会社の所在国・地域別にみると、地元香港系以外では、中国企業が1799社と最多となっており、2018年に日本を上回ってから存在感を増している。香港島中心部の中環、金鐘辺りでは、大陸企業がオフィスを席巻して賃料の高騰を招き周辺に波及させてきた。中心部のホテル、飲食や小売りの店舗も年間5000万人に上る大陸からの来訪客によって支えられてきた。

そういう意味では、9月6日に予定される立法議会議員選挙に向けて、まだまだ香港の民主化運動は続くことが確実視されており、これを嫌う大陸客の戻りは鈍く、店舗向け物件の低迷は避けられないだろう。

市況下落に伴う調整を歓迎する声がある一方、不動産が香港経済全体に与える影響は大きく経済全体への波及とともに、下落をチャンスと見た者による寡占や比較的傷が小さい大陸系資本の更なる進出を危ぶむ声も聞かれる。

香港政府は、域内の感染者がまだ5人だった旧正月初日にあたる1月25日に感染症への警戒レベルを3段階中最上位となる「緊急」へ引き上げた。日本と同様、いわば外出自粛の要請であり、大手スーパーなどの小売店舗は旧正月初日を除けばほぼ通常通り営業された。警戒レベルの引き上げとともに、まずはマスクやアルコール除菌剤、塩素系消毒剤の商品棚が空っぽになった。次いで、主食である米やティッシュペーパー、トイレットペーパーが売り切れた。それでも、防疫用品以外は商品の補充は追いついていた。

売り切れるトイレットペーパー

売り切れるトイレットペーパー大陸よりも短い香港の旧正月は1月29日に明け、ステイホームの市民生活が始まった。誰もが、旧正月中に伴う物流の停滞は戻ると信じていた。ところが、香港政府の水際対策の強化により、広東省との間の出入境拠点が次々と閉じられ、同時に、中国政府による外出制限を目的とした旧正月の延期措置が表明され、市民は大陸から物資の流れが途絶えると思い込んだ。

2月に入ると市民が米やトイレットペーパーを買い求めた。香港では環境対策としてレジ袋は有料であり、商品を裸のまま持ち歩く姿が常態化している。トイレットペーパーを持ち歩く姿が、アナウンス効果として助長され、多くの市民が買いに走った。香港政府が、再三にわたり大陸との物流を制限しておらず、物資の供給に問題はないと冷静な消費行動を求めても、人々は行政長官の発言よりもSNSを信じた。この騒動は、マスクを除けば供給が飽和する2月下旬まで続いた。

それにしても、香港小売業界の商品調達力には驚かされる。払底後1カ月以内に店頭に戻った防疫用品は、まずはアルコール除菌製品だった。原産国を見ると、中国本土のみならず、カナダ、フランス、オーストラリア、インド、韓国、そして品薄のはずの日本とバラエティー豊かだ。世界へ感染が拡大する前におのおのが独自のルートで発注を済ませていたのであろう。

薬局に並ぶ世界のマスク

薬局に並ぶ世界のマスク感染が収まりつつある現在では、値引き販売も始まっている。ただ、マスクについては、少々怪しい。大手スーパーや薬局チェーンでは、5月半ばの今でもあまり見かけない。ただし、個人経営の薬局、なぜか金物屋、臨時の販売店舗で高額で扱われている。香港の基本的な経済政策である「レッセフェレール」の通り、まずは、市場原理で供給を促す。ただし、販売に際しては、香港政府の衛生基準をクリアしなければならず、税関による取り締まりが後から追いかけてくるのが、何とも香港らしい。なお、日本や韓国製のトイレットペーパーも店頭で見かけたが、ロールごとに個包装されておらず気候が常時多湿な香港市場では支持されなかったようだ。

香港の食品を中心としたスーパーマーケットの市場は、地場のデイリーファーム・グループとASワトソンズが店舗数でおおよそ市場の4分の3を寡占している。そこに、英系マークス&スペンサー、日系イオン、日本からの輸入品を豊富にそろえ日本式をうたう一田百貨などがある。最近では、日本からドン・キホーテも食品を中心にして参入している。

旧西友を地元資本がリブランドした一田百貨の業績をひもとくと、今年第1四半期の売り上げは9店舗あるスーパーマーケット部門が生鮮食品を主体に好調であり、前年同期比35%増、3店舗ある百貨店部門は二桁減と伝えられている。新型コロナウイルス禍におけるステイホームの特需で、食品が中心のスーパーマーケットの売り上げは軒並み好調である。

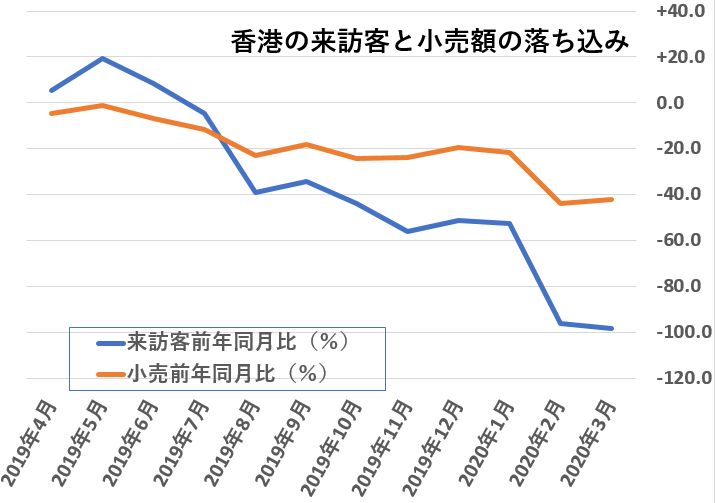

ただ、小売市場全体でみたら、かなり深刻である。もとより、世界的な景気低迷の影響は香港にものしかかっており、香港の小売市場は昨年2月から前年同期比でマイナスが続いている。ここに昨年6月からのデモの影響が追い打ちをかけ、8月以降は前年比で2割前後低迷した状況が常態化していた。そこに新型コロナウイルスが追い打ちをかけた。

香港政府資料をもとに作成

香港政府資料をもとに作成2月、3月といずれも前年比で4割の売り上げ減少を記録し、ステイホームと水際対策による観光客の「蒸発」は高級ブランドや時計・宝飾品に加え、化粧品、アパレルといった専門店を苦境に追い込んでいる。地場の大手宝飾品店、化粧品店は、二桁単位で店舗閉鎖を表明。欧米系の高級ブティックでは、米ティファニー、伊ヴァレンティノ、独MCMなどが高額な家賃負担を回避するべく次々と販売店網の縮小に向けて動き出している。

香港のフリーポートで無税というメリットを従来通りいかし、高額品が動き始めなければ、香港の小売業界の復活はない。やはり、外需としての年間5000万人に上る大陸からの来訪客に頼らざるを得ない。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、香港においても、食品・日用品分野ではEコマース(EC)市場が活況を呈している。この分野で最大手HKTVモールの売り上げは、今年1月は前年同月比50%増(3.4億香港ドル、47億円)、2月同169%増(4.8億香港ドル、67億円)、3月同132%増(5.3億香港ドル、74億円)と大幅な伸びを見せている。

受注量も大幅に続伸し、配送が追い付かなくなった。そのため、2月4日、普通会員に対して配送料が無料となる購入下限額を300香港ドル(4200円)から400香港ドル(5600円)に引き上げ、翌々週の13日から月末までは一時的に800香港ドル(11200円)とした。サービス業の人件費が高く、高層アパートが林立する香港では、宅配ビジネスに不向きとされてきた。実際、日系も含めて何社もオンライン通販ビジネスに参入しては諦めている。HKTVモールも、100を超える直営と外部委託の「ピックアップポイント」と称する実店舗まで受け取りに来てもらうビジネスモデルで、配送料の負担を抑えて他社と差別化をさせ成長を遂げてきた。

香港でも海外旅行に際して航空券や宿泊先の予約は、オンラインがすっかり主流になっている。ただし、カテゴリー最大手といえどもHKTVモールの3月の売り上げは、同時期の小売市場全体の230億香港ドル(3200億円)のわずか2.3%に留まっている。果たして、食品や日用品の分野では、ECはどれほど成長性が期待できるのか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください