ウイルスが高齢者ねらい撃ち、男女の割合が逆転、「自粛警察」の弊害も

2020年05月21日

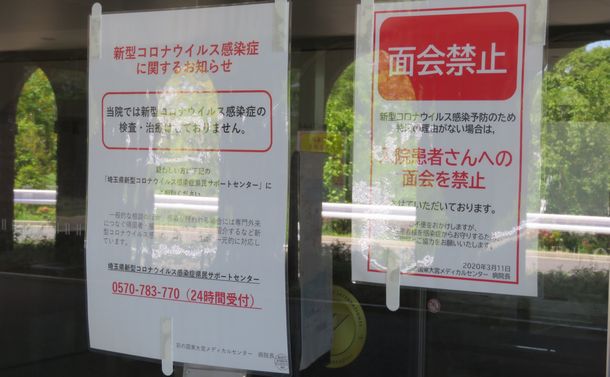

新型コロナウイルスの警戒が続く彩の国東大宮メディカルセンターの入り口=さいたま市北区(筆者撮影)

新型コロナウイルスの警戒が続く彩の国東大宮メディカルセンターの入り口=さいたま市北区(筆者撮影)感染者の確認が減ったように見える新型コロナウイルスだが、埼玉県の約1000人の感染者を分析すると幾つかの特徴が浮かんでくる。まず、女性の医療従事者と高齢者のウエイトが高まり、男女の割合が逆転した。また、4月上旬の緊急事態宣言後に「主役」だった中年男性の感染確認が急減する一方、院内感染にブレーキがかからない。

「おうち」で暮らすステイ・ホームの「自粛生活」には、一定の効果はあったようだが、いよいよ動きが見えなくなったウイルスが、抵抗力が落ちた高齢者をねらい撃ちにする構図も透けてみえる。

埼玉県で確認された新型コロナ感染者は5月20日現在で延べ997人。19日には陽性者の発表が64日ぶりにゼロになり、一段落したような雰囲気も漂っている。しかし、その中身を子細に見ると、3月中に判明した100人では13%だった70歳以上の患者が、5月(113人)では32%と急増しているのが目につく。

その一方で、減ったのは50代と60代で、3月の40%から17%へと急減した。これに対し、30代は3月の8%から5月には18%と、倍以上になった。男女の割合は、3月に60%と多数だった男性が5月には44%まで減り、男女が逆転している。

3、4月の「主役」だった東京に近い県南地域に住む40代から60代の男性会社員が減り、かわって30代、40代で女性の医療従事者が増えたかたちだ。30代女性の13人のうち9人は医療従事者と発表された。また、40代女性9人のうち4人が医療従事者で、1人は介護職だった。

5月の感染者で際立つのは院内感染の多さだ。80歳以上の26人のうち16人はもともと入院中だったと発表された。

院内感染との戦いは長期にわたる。比較的早く多数の感染者が確認された所沢市の「所沢明生病院」は4月4日に対策に着手し、患者と職員の計24人の感染を確認して、5月11日に診療再開にこぎつけた。

この病院から転院した患者が発端となったとされる「所沢ロイヤル病院」では、4月8日に最初の患者を確認したが、5月16日にも新たに5人の感染者を確認している。病棟の1階から始まった感染は2階にも広がり、患者と職員の計28人に加えて、その家族ら4人にも感染が広がった。この間、感染した3人の入院患者が亡くなっている。所沢市では、障害者施設の「皆成会」でも20人を超える感染が確認されている。

所沢市以外では、さいたま市北区の「彩の国東大宮メディカルセンター」で18日までに31人の入院患者と職員らの感染が確認された。患者3人が亡くなったと公表された。新座市の堀ノ内病院(11人)、飯能市の飯能靖和病院(8人)でも、5月に入っても感染が確認されている。

院内感染で30人以上の感染者が確認された「彩の国東大宮メディカルセンター」=さいたま市北区(筆者撮影)

院内感染で30人以上の感染者が確認された「彩の国東大宮メディカルセンター」=さいたま市北区(筆者撮影)医療関係者は、原因として無症状の感染者の存在を指摘する。慶応大学病院は4月に入院前の一般患者に対して行ったPCR検査で、268人中7人(2.7%)の陽性者がいたと公表した。新型コロナは無症状の患者からも感染する。

国立感染症研究所は4月20日、新型コロナの感染者がわかった時の対応である「積極的疫学調査の実施要領」を改訂し、PCR検査の対象になりやすい「濃厚接触者」として、発症した日の2日前まで対象を広げた。せきなどの自覚症状がなくても、人にうつす可能性があるということだ。気づいた時にはもう遅いことがありえる。

老人ホームのように長期間暮らす施設は、入所してから2週間様子をみてから他の入所者と接触するといった対応もとっているが、入れ替わりが多い病院では、すべての新規入院患者を個室に入れて経過観察するのは難しいだろう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください